盧健英

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial練習與錯誤

四月二十四日下午在皇冠小劇場,剛從台大戲劇研究所畢業的王瑋廉花了十分鐘表演了一段他自創的「虛物練習」方法,他專注地與他想像的「物件」,在他所設定的「遊戲規則」下互動著,王瑋廉說:「我試圖在這裡開發出我自己的表演語彙。」 這是在國藝會第二屆青創會(由建弘文教基金會贊助支持的編導人才工作坊)的發表會上,我看不懂劇場中這位熱情的年青人正在拉鋸的「物件」是什麼,但給了他熱烈的掌聲,這樣的實驗恐怕要很久很久才會有結果。正如青創會的計畫主持人之一林懷民對這一群對表演懷抱興趣的青年人說:如果要做下去,請堅持。 國家音樂廳文化藝廊正在展出的「表演工作坊二十週年回顧展」,是一個因為堅持所以走了二十年的例子。展覽的第一天我去看了,那些泛黃的、有許多塗擦字跡、驚歎號與挫敗情緒的手稿令我感動。「練習」是表演創作中很重要的「研發」過程,過去在談表演時,我們似乎都忘了「研發」這一環。政府補助單位只在表演現場上做「驗收」,大部分的表演團體則永遠在追逐開演前的分秒,希望在分秒裡完成「完美」;表演和許多產業一樣是一個團隊的完成,除了藝術家的的天縱英才之外,這麼多年下來,我相信沒有救葯的反覆實驗與練習是有口碑的團隊共同的守則,而不是臨場上的妥協與更改。 錯誤是最好的指導教授。我們的劇場可能需要更多的實驗室概念來包容過程中的錯誤,以減少臨場上的摸索。如果我們驚歎DV8妙眩神奇的影像與人體,這一期的「兩廳院達人」林家文告訴我們,DV8黑盒子裡的秘密就是長達一年的研發。而其實在跨領域現象越來越主流的情況下,如果政府能協助工業設計、光電科技等與表演舞台的合作,也將使得舞台的研發有更多的可能性。 這一期我們介紹了來自香港的「胡恩威+林奕華」這個組合,從去年的舞台劇《半生緣》之後,「胡恩威+林奕華」成了兩岸三地最火紅的邀請組合,他們不僅創作產量驚人、效率驚人、創作關心的議題與體材兵分多路,娛樂性與批判性兼具,舞台元素新穎多元,一下子成了華人劇場裡被討論的現象。在我們訪問胡恩威與林奕華時,我問他們對於「效率」這件事的看法:他們通常只有二百四十萬至三百萬之間的製作費,平均一齣戲花三個星期排完,為什麼可以做到如此?「知道自己要做什麼,而且所有的人都準確到位。」做藝術,在執行上其實是很技術的,台灣是不是也做到了?

-

特別企畫 Feature 香港拍檔 香港風格

林奕華、胡恩威

香港劇場界的知名才子林奕華與其創作拍檔胡恩威,近年來兩人合作的作品席捲中港台,新穎的創意、辛辣的風格讓所有人印象深刻。繼去年《半生緣》令人驚艷後,五月初,兩人帶來新作《戀人絮語》來台演出。林奕華與胡恩威是如何結下創作緣分?又如何聯手製造劇場風暴?他們到底想藉由劇場,向社會說什麼話呢?

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial浮生若夢

截稿的這一天,收到出版社寄來陳明才生前寫的文集《奇怪的溫度》,這位劇場界裡一直讓人懷念、心疼、無能為力的「鬼才」,去年走進太平洋,在上天最寬闊的擁抱裡結束了他凶猛灰澀的生命。整本書都是不平靜的。 如果說,走進太平洋是陳明才讓生命突圍的方法,那一天,他終於讓身心好好睡一覺。在他最後的告別書裡寫著:「秋過是冬,冬盡,溫暖日子不遠了,有些什麼不動了。」彷彿看到了他找到的安詳。陳明才無解的一生,也像一場夢。 這個月,台北最矚目的一場表演,正是陳明才在台北藝術大學的老師─賴聲川為表演工作坊二十週年所推出的《如夢之夢》,二○○一年在香港演出時,共十二幕九十五場,是一齣川流不息長達七小時的戲,詩人導演鴻鴻形容為「賴聲川一千零一夜的故事」,前世與今生,現實與虛幻一一輪轉。學佛的賴聲川用不同於陳明才的方式看生死:「浮生若夢,若夢非夢,浮生何如,如夢之夢」,正視生與死都是一場不斷重覆的豐饒旅程。這是賴聲川的里程碑作品,國家劇院也有史以來第一次打破原來的觀眾座位形式,十分令人期待。 另外在這一期裡,我們也花了很大的篇幅來介紹即將在四月中旬揭曉的第三屆台新藝術獎。企業辦藝術獎項,往往吃力不討好,特別是在標準莫衷一是的當代藝術領域上。 最有名的例子,就是英國的透納獎,這個在英國當代藝術舉足輕重的獎項,每一年都讓藝術界既愛又恨,因為評選制度註定是共識與特異的拉鋸,什麼人什麼制度選出來的「最好」,選上的和落選的都用放大鏡去看它,不一定喜歡結果。但獎項帶來大眾的注目,又很難讓人不注目其結果。透納獎幾乎年年在抗議聲中揭曉,但在媒體的注目下,也成功地扮演了英國新世代藝術族群背後的推手。舉辦三年的台新藝術獎,幾乎是台灣當代藝術的金像獎,全年度的觀察,與國際舞台的接軌,以及企業資源投入於推廣的用心,我們在這一期裡也做了一個三年的回顧。

-

特別企畫(二) Feature

看見台灣當代─台新藝術獎三年回顧

許多企業家支持藝術,大概都會從有身價的藝術品下手,吳東亮在台新銀行十週年時,慎重其事地成立藝術基金會,卻十分罕見地選擇了沒有什麼身價的「當代藝術」作為關注的方向,台新銀行文化藝術基金會董事長吳東亮說,設立台新獎,是希望為台灣的本土藝術略盡綿薄之力,許一個創意生態的未來。吳東亮認為,台灣的命運、產業的前途,需要大家一起來動腦筋。「有創意就有生機!」,「有創意就能去蕪存菁,挑戰極限,開啟未來!」

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial終於等到DV8

等了好多年,英國前衛舞蹈團體DV8終於來了,對台灣嗜舞的觀眾而言,DV8是等了很久的歐洲名牌。許多人就算沒看過現場,DV8許多驚世駭俗的的影像作品早已是藝術界傳閱的聖品。但怪的是,DV8不是討人喜愛的古典芭蕾,也不是精準俐落的現代舞,DV8的靈魂人物紐森從來沒打算讓觀眾好看─你看得越痛苦,這位藝術家越滿意。 他的上一支作品裡有八十歲的老人,有截肢的舞者,有一百四十公斤的胖子,這些是他眼中的完美肢體;這一回,台灣觀眾幸或不幸,新作Just for Show用的都是漂亮的舞者,搔首弄姿,因為「Just for Show」嘛,冠冕堂皇,但虛有其表。過去,紐森在作品裡掀起的議題,總有在傷口上灑鹽的效果,因為真/假、善/惡等的普世標準越來越模糊,讓這位總不喜現身在報章雜誌上的編舞家提出越來越多的疑問;我自己對DV8仰慕已久,兩度在英國排隊向隅,這次是不會再錯過了。 二○○五年三月,兩廳院以「舞蹈春天」系列端出三檔舞蹈節目,除了DV8之外,還有雲門的《紅樓夢》、實驗劇場四位青年編舞家的「新點子」舞展;在兩廳院之外,春天的台北表演裡,亦舞風陣陣,舞蹈空間舞團與國光劇團合作,充滿傳統與現代混融嘗試的《三探東風》、及以受矚目的旅美舞者許芳宜為號召,在四月底演出的雲門舞集2《預見‧愛情》。PAR在這一期裡詳盡介紹這幾檔舞蹈。 小劇場導演閻鴻亞去年十月走訪德國,一個月內走過五個城市、看了廿八齣作品,包括歌劇、戲劇、舞蹈,以及來自美國、比利時的客席演出,令他大呼收穫滿滿。鴻鴻特別挑出他這次看的九齣精采演出,圖文並茂,為本刊讀者紙上導覽當今德國劇場的璀璨丰采!

-

特別企畫 Feature 跟賈寶玉說再見

紅樓夢答客問

二○○五年春天,雲門即將演出第一千五百場, 推出經典舞劇《紅樓夢》,這是《紅樓夢》第四度上演, 雲門宣佈,這也將是《紅樓夢》的封箱演出。

-

藝次元曼波 HEART to HEART

醫生和舞者的冬日之歌

情商在羅曼菲的北投家中進行這場對話,因為她是侯文詠的好友,許芳宜的老師,在這個圈中好友熟悉的空間裡,其實更像是一場聚會。 醫生的專業是盡量減少身體的損壞,舞者的專業則在盡量增加身體的極限,醫生透過死亡認識生命,舞者卻可能以生命詮釋死亡。這一場對話,醫生對舞者的好奇,似乎多於舞者對醫生的好奇,醫生作家侯文詠侃侃而談的時候多,芳宜則一邊在思考中反覆挑戰原本的答案。侯文詠曾經說過,人生最重要的是問問題,答案反而是其次;侯文詠對許芳宜提出的身體問題是:究竟是什麼讓你支撐下去?「我覺得芳宜是個很『不守分』的舞者,那種決心不是表現在她的動作或表情上,但是就是可以感覺到,她要超越那個『分』的企圖。」 距離上次芳宜回台灣約有八個月,目前是葛蘭姆舞團首席舞者的她,才在今年一月成為美國舞蹈雜誌「2005年二十五位最受矚目的舞蹈工作者」之一,同時成為當期雜誌的封面,在紐約成為舞評人指定要看的舞者,但芳宜說:「我真的很喜歡跳舞,但我也真的很想回家。」 這其實是侯文詠與舞者對談的第二次經驗,上一次是和羅曼菲,在不斷和癌症對抗的過程中,越來越充滿生命熱力的她,在這場對話進行時,舒適地靜坐一隅,她在上次和侯文詠的談話中說:「我想要當一棵樹,因為樹的根是很深地扎入地面,可是在樹枝的部分卻又是很自由的。」一棵大樹才有安靜自在的潛能,同時協助新的枝枒繼續開展。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial青春當道

人說英雄出少年。因為年少,所以可以浪漫、可以衝撞,可以以一當十,可以青春無敵。 大家都在找接棒人。手拿棒子的不一定想交出棒子,但新時代的新問題,需要新人摸索新的解決方法,讓他們有機會摔跤,有機會得意,有機會發出噪音,有機會奔馳。而這個機會應該越早越好。 幾 年前,雲門舞集創辦人林懷民曾對台灣主要創作者年齡層偏中壯年,提出人才危機的警訊,人才荒不僅令人慌,人才老化可能令人更慌。藝術這一行,「術」是技術 的經驗與磨練、「藝」是美學的創新與修行,都需要消耗青春,消耗勇氣,消耗哪吒三太子胸中的一股熱,然後倖存了,才能找到藝術裡的「達文西密碼」。 這幾年雲門有雲門2,優劇場有U2,表演工作坊有外表坊,兩廳院的「新點子」、「樂壇」新秀系列,多少都是在給年輕人新舞台的想法。 這 一期青春當道,我們找了六位令人眼睛一亮的六年級劇場創作人。他們漫遊於MV影像、虛擬網路、電玩文化,周星馳語言、好萊塢電影、日本漫畫,他們談大眾文 化的時候是一種理所當然的樣子,他們談無厘頭的語言有一種理直氣壯的態度,有人擁抱歷史,幻想和關漢卿談戀愛;也有人崇拜史蒂芬史匹柏,幻想選課單裡有史 教授的課;當然,他們還有個共同的心願:都希望藝術道路上擁有「免於金錢恐懼」的自由。 和他們可以對照的是在本期「藝次元曼波」裡的兩位兩 岸當紅的劇場青年導演─台北的黎煥雄和北京的孟京輝,前者的詩意劇場風格是幾米繪本最佳的舞台版打造者,後者諧謔與獨特多變的劇場形式,使得他的劇場在北 京往往是年輕人最「in」的話題。我們在MSN上舉行對談,當年用作品衝撞體制的憤怒青年,如今以「假溫和的犀牛」自嘲,這場對談有許多令人莞爾前中年期 心聲。 還有,別忘了,三月初的重點大戲,貝嘉舞團的《波麗露》。辦公室裡的問卷調查發現六年級世代已經不太有人知道這齣在二十多年前讓年青人熱血凝聚,歌詠青春的性感作品,還有人問:「這是咖啡廳的名字嗎?」算了,算了,那就帶著爸媽來看吧,至少我們是這麼長大的。

-

藝次元曼波 HEART to HEART

假溫和犀牛的 msn私密對談

都是中文系出身的劇場導演,都是金牛座,都早早就在小劇場裡吶喊與翻滾,抱著「前衛」與「先鋒」的刺冠,他們曾經是兩岸衝撞體制的小犀牛。小犀牛邁入中年,如今是兩岸話劇界最紅的青年導演,搞一齣戲,既妄想著要撒野(創意),又斟酌著如何撒嬌(票房),站在創作與市場的天平上,黎煥雄與孟京輝惺惺相惜。 黎煥雄,成立「河左岸劇團」(1985年),為台灣八○年代小劇場運動中的標竿團體之一。擅長於處理音樂及視覺元素的舞臺張力,劇場呈現詩意風格,早期作品如《闖入者》、《兀自照耀的太陽》、《迷走地圖》系列等,呈現強烈的社會關懷。三十歲至四十歲任職跨國唱片公司EMI,四十歲成為專業劇場人,知名導演作品包括創作社《夜夜夜麻》(1997) 、《幾米地下鐵--一個音樂的旅程》(2003)、NSO歌劇系列《諾瑪》(2005)及河左岸劇團的《燃燒的地圖》(2004)等。今年秋天將導幾米作品《幸運兒》。 孟京輝,在北京成立《穿幫劇團》(1992),創團作《思凡、雙下山》便因形式上過於前衛而險遭禁演,作品「不是將傳統作品隨意翻轉,就是將經典大解八塊,然後在嬉鬧諷謔的滑稽模仿中將其解構。」(大陸著名劇評人林克歡語),追求形式感和風格化,其獨特的劇場魅力,使他成爲當今中國實驗先鋒戲劇的金字招牌。二○○○年孟京輝主編出版《先鋒戲劇檔案》一書,半年內再版三次,使中國的先鋒藝術成爲當代時尚。知名作品包括《我愛XXX》、《阿Q同志》,《一個無政府主義者的意外死亡》、《戀愛的犀牛》、《盜版浮士德》、《臭蟲》,及三月即將在香港藝術節首演的《琥珀》。 美國當代詩人佛洛斯特在知名的詩作《未曾選擇的那條路》The road not taken有中一段:「黃樹林裡分叉兩條路,我選擇了較少人走的那一條,而它使得一切因此而不同。」從憤怒的劇場青年,成為迎往、穿梭在消費時代裡的青年導演,曾經他們都選了一條人少的路,是路改變了?還是人改變了?這場私密對話呈現了兩位導演前中年期的浪漫與焦慮。(盧健英)

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial謝幕學

一九九二年,倫敦薩德勒之井劇院,我第一次接觸山海塾《卵熱》。其實,這麼多年來,我一直只記得創團人天兒牛大在接受謝幕時的神情與姿勢,單腳微曲,使得包在白色垂墜布質裡的身體,有著雕塑般的曲線,頷首而立,那鋪天蓋地的掌聲彷彿與他無關,他不喜不衿,眼簾微張,像神般佇立。 從那時候起,我常特別觀察每個團謝幕時的方法,在這段表演與現實過渡的短暫時間裡,可以看到每種不同訓練哲學的表演團體,身體裡的信仰與組織文化。 天兒牛大說:「舞者的身體像一個水就要溢出的杯子,多一滴都不行,他們的身體已進入極端的平衡狀態。」即便在謝幕裡,天兒牛大依然是舞台上的祭司,他是暗黑舞蹈裡的白色舞踏,在沙、水、土的自然元素裡呈現生命的優雅高貴。 碧娜‧鮑許則不同,她談人間世,人間事裡的失衡,不滿足,不公平,回到人的身上探索關係失衡權力、壓力、暴力對於人的直接反應。一九九七年,她在國家戲劇院,站在《康乃馨》的花海裡,她的瘦使得她格外醒目,瘦削蒼白,目光柔軟而堅定,她看著觀眾,安詳而誠懇,那個眼神讓我想起在澳洲媒體的一篇專訪中,她說:「我是個永不放棄的人。」她的舞者們像凡人一般,高跟鞋、襯衫、洋裝、但流著汗,才剛要從被解剖過的表演過程裡回來。 要和讀者們抱歉的是,早在去年十月我們便著手製作屆滿三十週年的烏帕塔舞團專題,但十一、十二月的表演旺季讓這個專題一延再延,直到這一期,知道即將於一月第二度訪台的山海塾,我們終於等到一個正當理由把他們同時端出。從舞蹈史來看,山海塾與碧娜是「遠親」關係自瑪麗‧魏格曼、庫特‧佑斯以降的德國表現主義,一路影響到亞洲,台灣近五十年的現代舞發展也在這個國際軌道之中,而開出自己的花朵。 在「卡片」滿天的時代裡,你的皮夾裡有沒有一張「兩廳院之友」卡?這一期我們用了十頁的篇幅介紹新推出的「兩廳院之友」卡,雖然有老王賣瓜之嫌,但著實是覺得「好康」與大家分享。事實上,經營會員幾乎是各地劇院、表演團體、藝術機構重要的手段,每一家的策略固有不同,但基本上有幾項共同條款:優先購票、優惠價格、資訊送到家,兩廳院最近更為「兩廳院之友」規畫套票,在價格上更為優惠。其實,判斷一張卡值不值得,我個人有一個小小的「撇步」,除了上述的基本款項之外,它有沒其他的「利用」空間?兩廳院有圖書館、一年有

-

藝次元曼波 HEART to HEART

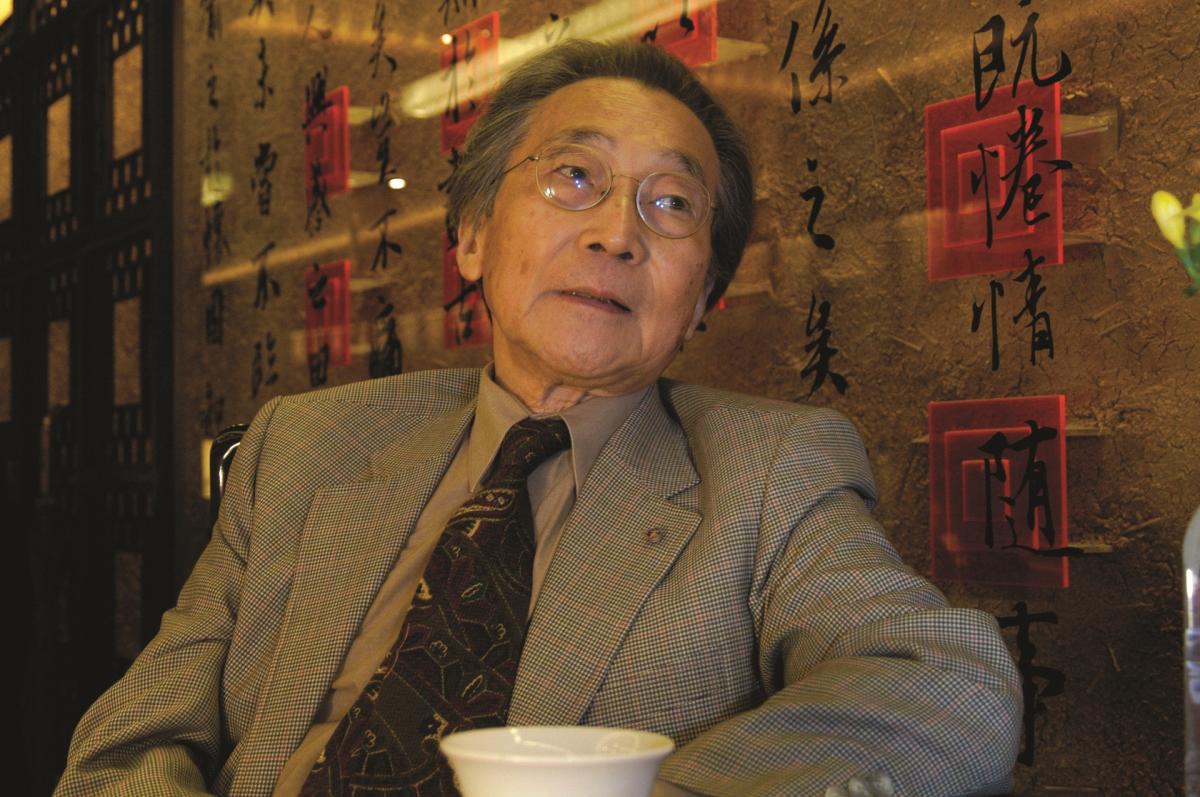

極速時代裡的 蘭亭一敘

感覺上這是一場「老千」的對談。 「大師」南方朔從一開始就居心叵測,有備而來。在一個談音響多於談音樂,談假象多於談本質的時代,面對八十一歲的「亞洲音樂教父」周文中,南方朔─台灣文化界最受歡迎的專欄作家,最具影響力的導讀權威,「只問小問題,不問大問題。」 八十一歲的周文中,與建築師貝聿銘、畫家趙無極三人同列為華人世界三大藝術家,一九七七年,美國太空人登陸月球並埋下一筒「地球文化音像微縮文件」,其中包括一首最能代表東方文化的古琴名曲《流水》,即是周文中應美國國務院之諮詢所挑選出的曲目。周文中影響中國現代音樂的教育與發展至鉅,特別是在強調文化本源的音樂思考上,更成為東方音樂後進者的精神導師,知名的華人作曲家譚盾、瞿小松、盛宗亮及台灣作曲家潘世姬都是其弟子,也在西方樂壇上燃起一股東方熱。 看起來,舉重若輕,是南方大師今天的策略。 他批判社會現象,剖析西方思潮,筆下擲地有聲。但今天他的釣竿拋出長線,這一條長線繞著嚴肅音樂/娛樂音樂,商業包裝/人文本質,「可不可以不要那麼固執?」、「不能有一點點妥協嗎?」長線另一端的周文中一頭華髮,精神奕奕,他堅守純粹,「我們的文化從哪裡來?」,「我們的文化將來到哪裡去?」一個採攻勢,一個採守勢,談商業操控裡的音樂假象,全球化錢潮下的藝術思維,大師與大師,一拉一拖,在悲觀中有解嘲,還有無限的期許與呼籲。 台北的深秋,談話空間的大牆面上,嵌印著王羲之遒勁瀟灑的「蘭亭敘」全文,雖無「絲竹管絃」,「茂林修竹」,大師對談,在茶盞之間,蘭亭當日的流觴曲水似乎漸浮眼前,「後之視今,亦猶今之視昔」,南方朔的「為什麼不?」周文中的「回到原點看自己」,極速時代裡的變化,什麼是堅持?什麼是平衡?「雖世殊事異 , 所以興懷 , 其致一也。」

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial華爾街的指揮家

藝術產業要做大,套一句大家熟悉的話說:「有錢不一定做得起來,但沒錢萬萬做不起來。」 談到馬勒音樂,紐約華爾街一位富商的故事往往令許多樂迷津津樂道。卡普蘭(Gilbett Kaplan)是一位成功的財經雜誌出版商,這位本來是音樂門外漢的企業家,因為醉心於馬勒第二號交響曲《復活》,發願鑽研此曲,竟然在一九八二年,花錢租下林肯中心和美國國家交響樂團一圓指揮夢,原本大家抱著看笑話的心情,但卡普蘭玩真的,翌年在卡內基音樂廳的演出就被《紐約時報》樂評選為當年「全美最精采的十場音樂會之一」。到現在他指揮過四十多個世界名團,演出次數高達近七十場(二○○二年曾率俄羅斯國家管弦樂團來台),成為世界上「馬勒二號」的權威專家。 沒有錢,中年卡普蘭萬萬不能以「興趣」說服一流交響樂團的共襄盛舉;但只有錢,而沒有紮實的研究與投入,這也只會是富商的一次奢侈玩票。 表演藝術雖然不是向錢看齊的行業,但沒有錢很多環節卻常常做不齊。這一期我們把重心放在「藝術與企業」的議題上,因為企業家洪敏弘與國家文化藝術基金會結合三家企業基金會發起的「表演藝術追求卓越專案」,除了金錢的贊助之外,更嘗試透過十六齣具有傑出創意的表演製作,啟動藝術與企業間彼此know-how的結合。 台灣也有一位企業家陶傳正,具有卡普蘭一般一發不可收拾的熱情,把演戲「玩真的」,一演十二年,對於演戲,衷心投入承諾,他說:「我從不是以客串的心情來演戲,每一齣戲都是專業演出。」因而展開他人生從未預期的演藝事業,也成為華人世界裡少見的企業家演員;洪敏弘愛看戲,陶傳正愛演戲,我們邀請了兩位對藝術都是「玩真的」企業家,對談他們如何看待台灣的表演產業經營。 另外 ,等了一年的當代傳奇劇場,香港電影導演徐克與吳興國合作的《暴風雨》這個月將狂暴登場。莎翁的四大名著之一,《暴風雨》有背叛與忠貞的人性衝突、傳奇與魔幻、原始與文明,影評人聞天祥將剖析史上《暴風雨》的幾種版本;而在國際劇壇裡素有「最東方的馬克白將軍」之稱的吳興國,他如何以他的「憤怒、瘋狂、驕傲、任性」帶動台灣京劇的實驗與創新,資深戲劇工作者李立亨以他長年與吳興國的相識,在〈吳興國的憤怒與眼淚〉一文裡對寫出吳興國對傳統的熱情與愛。

-

特別企畫(二) Feature

老董們的人生回饋與報酬

一直知道洪敏弘是一位行事低調的企業家,但這一天,談到如何把台灣的歌舞劇,帶到華人市場,冬陽暖暖的會客室裡,建華金控、建弘文教基金會董事長洪敏弘臉上漾著興緻與熱情。 而這個熱情竟是從前年看完果陀劇場的《情盡夜上海》之後就延燒到現在。「陶爸」陶傳正事後告訴我們,洪敏弘對協助台灣表演藝術產業的投入,連他都嚇了一跳,「而且他把策略都想好了。」陶傳正說。 這位十二年來從業餘演員變成「業餘董事長」的企業家,也是今天的主角之一。「陶爸」說他今天要用演員身分來說話,演員身分的陶傳正有一本專門記錄他在「演藝界」收入的帳戶,演了十二年,「去年第一次全年收入一百萬!」這算是演員裡的高收入了,只是大部分來自演電視劇,來自舞台劇的,「只有一齣。」 但陶爸說,演戲快樂,舞台讓他經歷百種人生。那種快樂很難用投資報酬率衡量。 這位少見的「快樂至上」企業家,連在家族企業發生財務危機的關頭時,也要走進音樂會裡去給自己一些深呼吸。 那是人生的報酬。 對表演藝術產業,洪敏弘則正計劃從定期的觀眾成為長期的志工。洪敏弘去年在得到國家公益獎接受訪問時曾說:「如果有一天,台灣退休的企業家都能當文化義工,那麼對台灣藝文活動、甚至文化創意產業的發展,應該會有很大的幫助。」他說:「我們根本不缺錢,現在該做的就是為社會點蠟燭。」 這是人生的回饋。 他從實業家的角度來看產業佈局:「先搞好原創、製作品質,行銷,然後出口。」洪敏弘觀察,國內的表演團體在發展上,「最大的問題是在不懂管理與行銷。」 洪敏弘的辦公室裡,有一幅楊三郎生世時所完成的最大號寫生作品,當年楊三郎從阿里山仰望玉山,玉山雲海滾滾,山頭隱現,「表演藝術產業不要光看台灣市場,而要放眼十六億人口的華人市場。」站在巨畫前,洪敏弘說。 洪敏弘:我不知道台灣的歌舞劇那麼好! 盧健英(以下簡稱盧)─國藝會今年推動的「表演藝術追求卓越」專案,據說,洪董事長是最早的發起人,當初為什麼有這個想法? 洪敏弘(以下簡稱洪)─競爭力很重要。兩年前,陳郁秀提出文化產業政策的時候,我們也在思考,台灣有沒有這條件?答案是「有」。台灣的文化是多元的,而且社會普遍有接受

-

話題追蹤 Follow-ups

基洛夫秘方

這一晚,兩廳院國家劇院的大舞台成了大教室,基洛夫芭蕾舞團在藝術總監瓦茲耶夫的帶領下,開始每天的基本功─從把竿開始。 一堂開放的芭蕾舞課,吸引了滿座的學舞的觀眾,好像餐廳廚房開放式玻璃窗外,擠滿了圍看廚房秘方的眼睛。什麼是俄式芭蕾?什麼是瓦嘎諾瓦學派? 全員到齊,上課開始。這位隨團的芭蕾教師過去六十年來「不是在瓦嘎諾瓦學校裡,就是在前往瓦嘎諾瓦學校的路上」,花白的頭髮卻有抖鑠的精神,現場鋼琴教師琴音一下,舞者第一個動作從躹躬開始,是的,從躹躬開始。 「對傳統的尊敬,對教師的尊敬。」這是一個百年老店在面臨全球化經濟的衝擊下,依然堅守的「古法」之一。從躹躬開始,以躹躬結束,小小的細節維繫傳承,也創造了舞團的高度。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial簡文彬時代與紀蔚然障礙

因為簡文彬,我們有機會重新或第一次,全面地、認真地認識馬勒。 馬勒的一生過得不順,在許多生命的重要時刻,不是遭逢家人過世的打擊,便是樂壇同儕的排擠,以及病魔過早的纏身;生前以指揮家之名獲肯定,死後方以作曲家揚名,他所處的年代在十九世紀和二十世紀交替之際,在作曲家短短五十餘年的生命裡,對「末世紀」生死繁枯的疑惑,都寫在九部交響曲、外加未完成的第十號交響曲中。馬勒說:「我的時代終將來臨。」一句話裡,作曲家的寂寞與豪情盡在其中。 這一次的「發現馬勒」系列,號稱是國家交響樂團音樂總監簡文彬超過十年的醞釀,這位近年來不斷端出「全套」系列挑戰台灣音樂會慣例的指揮家,也正透過一連串的節目規畫、曲目安排創造「簡文彬時代」。他不斷地思索樂團存在的本質問題,並試圖以實踐來尋找答案:「服務!為專業服務,也為社會服務。讓NSO成為是被社會需要的。」於是我們在音樂廳裡看到NSO與跨界藝術家的合作,我們也看到走出音樂廳殿堂,在太魯閣山腳下與樂迷共度的NSO。「簡文彬時代」的來臨,不只是復活了馬勒,一個勇於和社會對話的指揮家,也復活了樂團在社會裡存在的意義。 本來是為了「發現馬勒」而製作此期的專題,但「發現簡文彬」似乎成了採訪過程中另一個有趣的部分。這位不修邊幅,笑聲粗獷的青年指揮家沒有他所說的那麼「簡單」,在很多簡單的細節裡,讓人看到他的認真和仔細,他可以從書包裡掏出零散的紙頭,但卻在紙頭裡看到他無時無地對樂團管理的思考;他在回答問題時,是謹慎緩慢的,但一旦確定了,就會出現他充滿爆發力的手勢和語氣。 除了「簡文彬時代」之外,「紀蔚然障礙」是十一月台灣表演藝術舞台上另一個矚目的重點;這位台灣最「職業」的劇作家自一九九六年起以《黑夜白賊》開始他的「家庭三部曲」,隨著社會、時代的變化,在「家庭三部曲」裡陸續呈現了家庭價值從虛匱、背叛到崩解的時代狀態,十一月十八日起在國家劇院演出的終部曲《好久不見》,由馬汀尼執導,林強擔任音樂設計,「家庭三部曲」的完成,將標舉著台灣當代戲劇發展中被嶄新定位的「紀蔚然障礙」一道難以跨越的戲劇創作高度。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature升溫中的混血活力

台灣外籍聯姻的普遍,正在改變新的人口結構與文化面貌。而隨著兩岸的文化交流,也將有越來越多的華人藝術家,在藝術的國度裡創造不可限量的結合潛能,我們是不是已能接受「混種」與「移民」,在未來的台灣藝術發展上將是新競爭力的重要基因?

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial台灣皮蛋夾義式蕃茄

朋友邀請我去長安東路上的一家餐廳,意外地讓我體驗了一次舌尖上的「混血」經驗。道地,不是這家餐廳自豪的重點,年輕主廚端出來的台灣皮蛋夾義式蕃茄的冷盤沙拉,韓國泡菜和著乳酪的香醇微辛,風味特殊得讓人咋嘴拍案。 混血,帶來新風味。文化的混融則帶來創新的可能性。 一個人的出生源地確實重要,但重點則是他帶著他的根與其他不同文化所發揮的綜效(synergy),藝術生命也可能因此不同。台灣是三百年來一次次移民歷史的積累,但現在卻往往忽略發生在島內的移民現象,只注意從台灣出去的移民,卻看不見從各地走進台灣的新移民。 這一期我們製作「藝術新移民」的專題,選擇了來自福建泉州的南管演奏家王心心、在台灣築起偶戲大夢的荷蘭人羅斌,及從寒帶俄國來到亞熱帶南台灣的高雄市交響樂團團員法立德及艾蓮娜四個人。他們少則在台灣待了三年,多則待十四年,王心心當年因婚姻而踏上台灣,如今卻要為南管的新出路而留在台灣;羅斌對台北最初的印象是怪、醜、亂,但這位「阿逗仔」卻把布袋戲的傳承與創新變成自己的人生使命;來自最遠的烏克蘭,在高雄生活了七年的法立德不談鄉愁,他說:「所有的『文化隔閡』都令人興奮!」Republic of Arts,在藝術的國度裡,他們的台灣經驗正在積累中。 另外,十月、十一月的芭蕾演出令人炫目。十月的蘇黎世芭蕾舞團以純淨與優雅的極致表現,帶來經典的現代芭蕾作品《郭德堡變奏曲》,作品反映出現代建築般的金屬色澤與線條,是一支看聽俱佳的經典;多年來「只聞樓梯響」的基洛夫芭蕾舞團,則終於要在十一月造訪台灣。基洛夫舞團被形容為「俄國古典芭蕾之最」,從其前身「帝國芭蕾舞團」創立算起,迄今已經跨越四個世紀,上世紀以來,你可以叫得出名字來的芭蕾巨星如尼金斯基、帕芙洛娃、紐瑞耶夫、巴瑞辛尼可夫、瑪可洛娃幾乎都來自這個芭蕾搖籃。 九月中旬來台的e世代當紅小提琴家約夏‧貝爾,在台灣擁有不少樂迷,樂迷們想知道在音樂之外,約夏‧貝爾最感興趣的是什麼?我們的特約作者帶回了答案。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial繁華之後

雜誌社有時候會收到偏遠地區學校的來信,希望我們能夠贈送一些過期雜誌,來充實他們經費幾近乎零的圖書室,這樣的來信,常讓人心疼又著急。 在我們把這個情形告訴了菁霖文化藝術基金會執行長王雲幼之後,討論出了一個資源結合的點子。除了我們贈送過期雜誌外,由基金會提供經費,我們至少在第一波可以提供三十六所偏遠地區,特別是原住民學生比例多的山區學校,未來一整年每個月都可以收到最新出版的《PAR表演藝術》雜誌。 貧窮常是一種輪迴,因為接受資訊與知識的機會少,角落的聲音便越來越微弱。一九九八年的諾貝爾文學獎得主,葡萄牙作家薩拉馬戈,赤貧出身,作品便經常關注社會弱勢與時代訊息脫節所帶來的生活落差,他寫詩,寫小說,也寫兒童劇劇本,最近一次接受訪問時,更鼓勵成年人多看童話:「若能強迫成人多閱讀童書,世界會變得更美好。」 在電話上採訪完人在大陸深圳養病的陳映真,作家聲音緩慢但清晰如鐘,他在電話上提醒,我們這個時代,在繁華街道之後還有一條後街,隱藏著一群也創造了這社會的財富,卻一直沒有受到關注的人們,在後街裡生活著。 什麼是美好?分享與尊重,薩拉馬戈與陳映真說的都是最簡單也是最難的同一件事。 製作這一期雜誌時,不僅風雨交加,而且還五味雜陳。一方面,在林懷民與陳映真作品所重疊出的「後街」人影裡,康樂隊喇叭手的蹣跚還在腦海中趦趄未離;另一方面特別企劃「日安,法蘭西」談的卻是人世繁華的一面;所幸,兩廳院九月安排的法國劇場系列,在作品本質上都並不喧囂。在各種文化的交互碰撞,思潮的辯論與顛覆之後,方塑造了今日我們所知的華麗,優雅與鮮銳的法蘭西藝術面貌,在介紹節目的同時,我們也特別邀請了作家辜振豐從點線面勾勒出法國當代文化的發展歷程。 另外,則是溫馨雋永的音樂劇《真善美》,在二次大戰裡,女主角瑪麗亞和七個孩子如何用善良的眼睛面對殘酷的時代,這齣四年級的流行,五年級的民歌,六年級的童謠,證明了藝術的真善美可以如何突破世代,引起普世的同情與共鳴。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature林懷民答客問

第二天早晨,人們在蔗田裡發現一對屍首。男女都穿著樂隊的制服,雙手都交握胸前。指揮棒和小喇叭很整齊地放置在腳前,閃閃發光,他們看來安、滑稽,卻另一種滑稽中的威嚴。 一個騎著單車的高大的農夫,於圍睹的人群裡看過了死屍後,在路上對另一個挑著水肥的矮小的農夫說:「兩個人躺著直挺挺地,規規矩矩,就像兩位大將軍呢!」 於是高大的和矮小的農夫都笑了起來。(摘自〈將軍族〉) 問─選擇在這個時候處理陳映真這個題材,有人說,雲門舞集做了政治不正確的選擇,您怎麼看這件事? 林─政治是一時的,文學,藝術是永恆的。文學藝術只有好與壞,沒有正不正確。我們敬愛的楊逵,吳濁流的作品,都曾「政治不正確」被禁。我的「薪傳」當年也屬於「不正確」,如果不是剛好碰到中美斷交,不知能不能繼續演。陳映真的小說感動我,我把那些感動表達出來,沒想太多。 對我而言,陳映真更是華文世界裡舉足輕重,非常重要的一位作家。除了文學之外,他在八0年代創辦的人間雜誌,更具體實踐了知識份子的理想,以紀實報導關心弱勢的邊緣人,並且不斷挑觸知識份子潛在內心的罪惡感。每個人都有生存面的思考,但不能忘記對人群的關照。 問─其實對年輕世代而言,陳映真並不是他們熟悉的作家名字,以此編舞,您不擔心也是「市場不正確」的選擇? 答─我年輕時讀他的小說,就深為感動,讀過,再哭、再讀,「華盛頓大樓系列」,「鈴鐺花」,「山路」,「趙南棟」,「歸鄉」,每ㄧ篇都充滿感動我的能量。陳映真的小說流露出他對小人物的悲憫,對理想鍥而不捨的追求,在我成長時期有很大的影響。我覺得台灣此時最缺乏的就是「感動」,我們忘記了歷史,忘記了過程,但我們不能忘記那些來自於人的故事的感動。陳映真還在寫,他仍然是我心目中的文學巨人。 思考台灣近代史,不能不談起陳映真。他的小說,透過小人物的遭遇,反映了台灣走過的時代,幾乎涵蓋了台灣近代史裡各段歷史的切面。《山路》、《鈴鐺花》、《趙南棟》以五0年代白色恐怖的故事為背景,《將

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature陳映真答客問

那些日子啊!裝在很精美的玻璃杯子裡的酒;似乎只有醫生一個人懂得室內音樂; 戰前社交界流行的令人迷亂的探戈舞曲魏醫生總是靜靜地喝著酒然後就和京子婆娑地跳著舞。(摘自〈兀自照耀著的太陽〉) 在那一條山路上,貞柏桑,我整個的心都裝滿著國坤大哥的影子他的親切和温暖、他朗朗的笑聲、他堅毅而勇敢的濃黑眉毛,和他那正直、熱切的目光。 我以渡過了五十多年的歲月的初老的女子的心,想着在那一截山路上的少女的自己,清楚地知道那是如何愁悒的少女的戀愛著的. (摘自〈山路〉) 問:編舞家林懷民這一次以您的作品入舞,您在初知林懷民的這個作品構想時,是什麼心情呢? 答:林懷民是個眾所公認的傑出舞蹈藝術家,他告訴我要做這件事時,我一開始便對他說,你完全放手去做吧,這是你自己的創作。無論如何這都是以林懷民為主體的藝作創作作品。舞蹈演出時,所有一切光榮與成就都是屬於編舞家的。他不是改編我的作品。它是林懷民的另一個創作,只不過是取了我的部分小說作為創作的題材,我感到很高興,很榮幸。 「藝術的成就是後世的人決定的,不是自己鼓吹的。」 問:現在的年輕人可能已不熟悉「陳映真」這個名字。但對一九七、八○年代的年輕人而言,陳先生的小說作品及曾做過的事,包括《人間雜誌》的創辦,曾經彰顯著重要的精神價值,您如何看待自己在那一個時代裡做過的事? 答:愧不敢當。不敢說我有太大的價值。只能說,我對人生、對人、對生活、對審美的看法比較不同。這不同,不能說是我特立獨行,而多少與我年輕時讀的書如魯迅、茅盾的作品及三十年代的文藝理論給我的影響有關。