重拾琴弓 小提琴女王旋風登「台」

手傷後復出 鄭京和獨奏會讓人重溫當年這位表情堅毅的女子,手上的琴與弓,就是她縱橫天下的利器鄭京和,少數能在國際樂壇與西方名家相抗衡的東方女子,她精采的演奏與錄音,總是能以犀利的力道直搗人心,銘印久遠。之前因手傷休養多時的她,去年重新復出,十月她將以六十五歲之齡再度來台,以貝多芬、舒伯特及佛瑞的曲子,與好久不見的樂迷們重溫當年。

這位表情堅毅的女子,手上的琴與弓,就是她縱橫天下的利器鄭京和,少數能在國際樂壇與西方名家相抗衡的東方女子,她精采的演奏與錄音,總是能以犀利的力道直搗人心,銘印久遠。之前因手傷休養多時的她,去年重新復出,十月她將以六十五歲之齡再度來台,以貝多芬、舒伯特及佛瑞的曲子,與好久不見的樂迷們重溫當年。

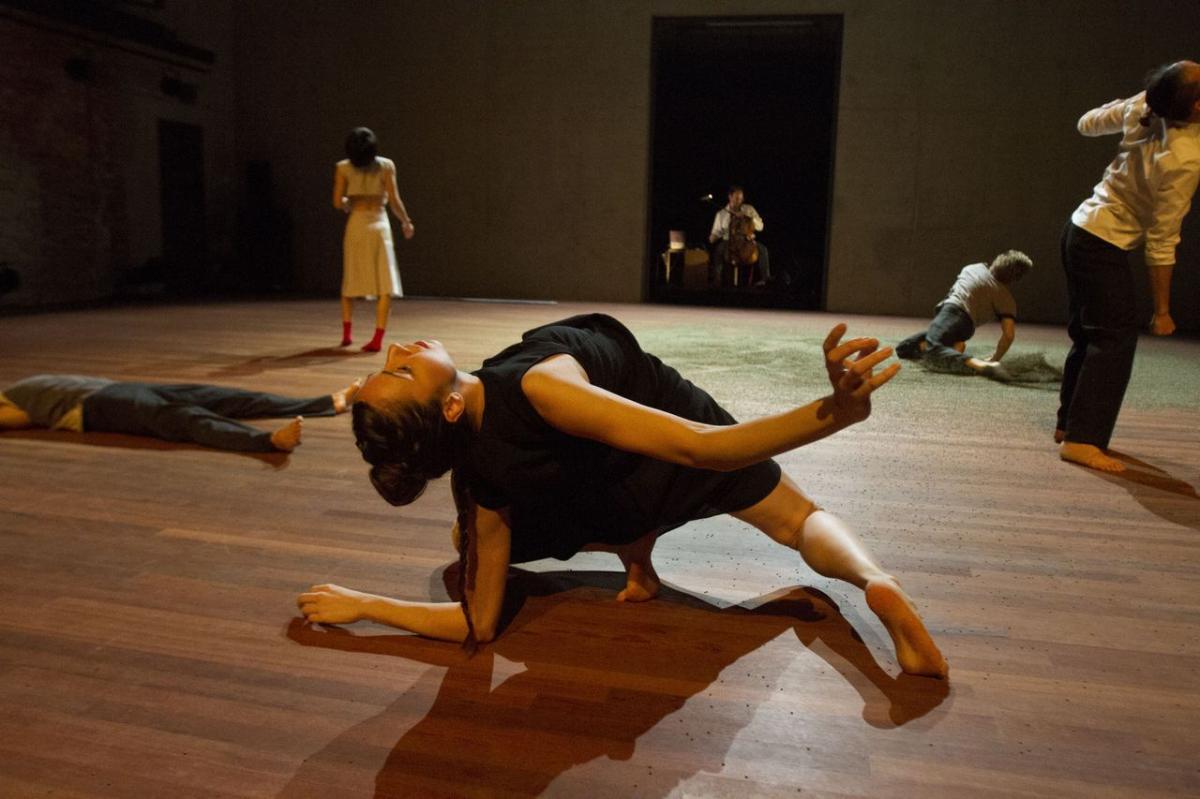

原舞者年度製作《Pu'ing.找路》以一位泰雅族青年為主角,描述他經歷現代化衝擊後回鄉尋找傳統文化的旅程,因此,他的「現實」匱乏有了出口,也與「神話」與「歷史」相遇。此劇由編舞家布拉瑞揚執導,面對非經現代舞訓練的表演者,布拉瑞揚嘗試增加身體與身體的接觸去讓表演者轉化、變換出不同動作,與過去原舞者從傳統出發的歌舞相比,「歌」還在,但「舞」已有相當的改變。

睽違九年之後,原名為「布達佩斯交響樂團」的「匈牙利國家廣播交響樂團」終於再度訪台。依然在該團桂冠指揮、榮譽藝術總監瓦薩里的帶領下,將為台灣樂迷帶來兩晚的精采音樂會,將演出李斯特、高大宜、孟德爾頌、貝多芬與柴科夫斯基的經典作品。其中高大宜的《嘉蘭塔舞曲》具備鮮明的民族風格,特別值得期待!

今年的超親密小戲節以「物件劇場」命題,邀請國內外藝術家,共同以「物件/偶」為元素,發表創作。在國際節目部分邀來「玩具劇場」、「默劇與偶戲」、「物件(材質)劇場」形式發展成熟的團隊,國內演出則邀請台灣六位資歷豐富的劇場人加入創作,讓現代劇場語言和偶戲對話或拆解重組。演出場域更首度加入了氣氛古老的大稻埕,讓人格外期待在此能看到什麼樣的小戲風景!

今年「數位表演藝術節」的重頭戲《罪惡之城》,是國內首見的科技媒體無人劇場。由視覺藝術家王俊傑和「豪華朗機工」團隊製作,描述地球因資訊過度發達,導致毀滅前的廿四小時發生在大賣場中的故事,呈現資訊爆炸下人類生存狀態的改變。特別的是,《罪惡之城》以機械動力、裝置、影像的運動組合,代替真實演員的在場表演,創造全新的觀賞經驗。

走過印度與峇里島,三個月的流浪為編舞家林文中帶來什麼?新作《小.結》呈現了他這段期間的思考,一段一路丟棄的旅程讓他體會了放下的自在,於是他試圖在作品中剝除舊有、直至空無從「小」至無,是結束,也是個新的開始。

首演於去年的香港藝術節,周書毅的獨舞《關於活著這一件事》今年回到台灣,持續與「光」共舞,並進一步從「光」引出日月流轉、轉瞬即逝等對於生命與時間的隱喻,進行身體語彙探索之旅的整理。多位藝術創作者的參與,也讓這樣的提問與回應更形豐富。

今年「臺北國際現代音樂節」的最大重點,就是邀到名聞國際的鋼琴加陳必先擔任駐節藝術家,透過她豐富的現代音樂演奏經驗,也把許多重量級的現代曲目首度引進台灣。音樂節曲目中,除了有魏本、費德曼、史托克豪森的經典之作,也有以「成雙成對.中西合璧」為題邀約台灣三代作曲家創作新曲,傳承創新並現,精采可期!

NSO將於十一月份,由音樂總監呂紹嘉領軍,在暌違十六年後,再度踏上歐洲大陸,展現穩健又具特色的樂團實力。除了多樣化的西方古典曲目,也獻出台灣作曲家的精采樂曲,把台灣的音樂訊息帶給歐陸樂迷。出訪之前,先以「歐巡音樂會@台北」音樂會,要讓台灣樂迷一起為加油打氣!

從德國文學家赫塞小說《流浪者之歌》發展構想,台北室內合唱團的新製作《無》,是一場「類劇場」的合唱展演,結合電子音響、舞台燈光及美國華盛頓大學「數位藝術與實驗媒體中心」所設計的多媒體影像,演繹人生「從無到無」的歷程。

陳仕瑛的《山地話》讓劇場成為一個沒有出口的密閉空間,這是一個密室裡的暴力展示對於品特而言,真正的暴力,不在於眼前所發生的,肉眼可見的暴力,而是於在存在於那扇門之外,那個由國家所象徵的,雖不可見,卻又無處不在的暴力。

今年一月才抵台接任台灣賓士總裁的邁爾肯,有著親切的笑容與飛揚的神采,談起藝企合作,仍不忘公司主張的宣言:Best or Nothing(只做最好的)!持續台灣賓士對兩廳院爵士派對的合作,邁爾肯也觀賞了第一場「電貝斯之神與Fusion先驅」史坦利.克拉克的演出,樂手的精湛技巧與完美表現,令他讚嘆又驕傲!

你知道嗎?電影《艋舺》經典台詞中的「義氣」,已經不稀奇了,現在當紅的是「藝氣」!「2013華山藝術生活節」不但要大家身心靈都充滿「藝氣」,還邀大家「藝同作伴」,用藝術來創作自己的生活腳本,這才是品味生命的王道。

被負面新聞和社會氛圍壓得喘不過氣而備感鬱悶嗎?看看三十舞蹈劇場的年度新作《逃亡》和《祝你一路順風》,編舞老將張秀萍與新秀林依潔,如何將內在鬱結和沉重的死亡議題編為舞蹈,透過強悍與詼諧的肢體語言尋找逃脫路徑或表現死亡的荒謬喜感,精神低氣壓或能在跳舞與觀舞中一一排除! 一整年未創作的張秀萍,面對長期充滿負面喧囂的社會氛圍,感到深沉的「悶」,不斷自問「我能夠做些什麼」的她,最後仍以舞蹈為行動,《逃亡》發生在象徵性的地下室中,一群人從禁閉、商議逃亡計畫,到最後落實行動,肢體語言充滿刻不容緩的力度,作品傳達的意念既有反思,也希望刺激觀者,「逃亡不是負面,而是正面的企圖心;離開是動機也是選擇,有了離開,改變才有可能」。 《祝你一路順風》是三十舞蹈劇場資深舞者林依潔首度獨挑大梁的作品,前身為二○一○年編創的小品《卡麥迪任務》。在輕鬆詼諧的調性要求下,為了創造強烈對比性,林依潔從沉重的死亡議題出發,期間不斷修改調整,最後創作出結合戲劇、舞蹈、雜耍等元素與濃濃黑色喜劇氛圍的《祝你一路順風》。

相連的眉毛,堅毅的眼神,身體卻恆常遭受暴力與苦痛,刀箭刺破皮膚,棍棒穿透心臟,脊柱破碎、鋼釘扎裂體表墨西哥女畫家芙烈達.卡蘿,在短暫人生留下的大量自畫像中,盡是這般怵目驚心的形象。卡蘿的傳奇性,不只在作品創造了令人難忘的自我形象,這些自我形象,更是她傳奇人生的反芻轉化:童年染上小兒麻痺,十八歲在車禍中被鐵棒刺穿身體,喪失生育能力;愛上年長她一倍的知名畫家迪亞哥.里維拉,兩人婚姻雖成藝壇佳話,她卻一再承受迪亞哥的外遇,外遇對象包括她的親妹妹卡蘿以繪畫將那股貫串她的苦痛永恆留下,而以苦為美,何嘗不是靈魂的激烈重生? 擅以其他藝術創作為舞蹈題材的編舞家俞秀青,以芙烈達.卡蘿的一生為靈感,和稻草人舞團合作編製《激 戀》,結合肢體動作、戲劇文本及影像設計,在劇場中探索女性創作者的精神壓抑、肉體制約、情感疏離、婚姻屈辱、生育障礙及命運等議題,亦令人深思:激烈的生命本質,如何面對內在與外在桎梏?相隔百年,女性藝術家的命運與心靈有何雷同或質變?

貧富差距讓人不能無感的年代,讓人不禁想起從前被灌輸的「只要努力向上就能擺脫貧困」的美夢。事實上,階級差異從未消除。正如馬克思說的:「吃穿好一些,待遇高一些,持有財產多一些,不會消除奴隸的從屬關係和對他們的剝削。」那麼,在最後的共產國度(中國)也轉型成剝削勞工不遺餘力的資本主義大國,勞工藝術的捲土重來,也是時機到了! 十月份,臺北詩歌節邀請了中國打工詩人代表鄭小瓊來訪交流;台灣自製的勞工音樂劇,也將在桃園展演中心登場。桃園的工廠特多,帳篷劇主力導演林欣怡+北藝大畢業的編劇陳雅柔,藉此為背景,以慢島劇團擅長的黑色喜劇與輕快的混搭歌舞,反映工傷、勞資爭議、移工、逃跑外勞、親子關係等議題。賴佩霞加上拷秋勤樂團范姜擔綱,還有陳世興譜曲。〈我不想做貧窮年輕人〉一唱,恐怕大家都要飆淚了。我想看看屬於這個世代的嘻哈反抗術!

重回故鄉高雄,旅美十年的林立川推出創動舞劇場(Collision Motion Lab)創團首製作《Collision Motion Lab I.》,透過舞蹈認識、解讀、定義自身。身為人,因不斷呼吸而能動、能選擇,三段獨立舞作《In Pause of Scatter Hear》、《Sign.Signal.Sequence》、《Under Frame》由關注「人」的純粹原點出發,解讀轉瞬間不斷釋出的行為訊息,細密地切分、審視「自我如何形成」的漸變過程。 藝術總監林立川曾任美國經典芭蕾舞團舞者、二○○九高雄世運會及二○一二鈕扣計畫編舞家,領軍創動舞劇場深耕高雄,此次製作《Collision Motion Lab I.》獲文化部藝術新秀創作補助,也是高雄首座實驗劇場──駁二特區正港小劇場揭牌後首檔演出。邀集前雲門舞者沈怡彣與在地青年舞者,將以雜揉芭蕾與現代舞的特殊舞蹈語彙,結合劇場、科技跨界創作,擦亮第一束實驗火花。

「踢踏舞」節奏分明的動感,「偶戲」內斂細膩的操控,性格質地迥異的兩種表演藝術,要如何發生在同一個舞台上?無獨有偶工作室劇團新作《紅舞鞋》突發奇想,找來踢踏團隊「音踏」合作,運用踢踏聲響、戲偶加上現場樂手演奏,以無語言的方式演繹安徒生的經典童話《紅舞鞋》。表演者不僅要腳踩踢踏舞步,雙手操作戲偶,有時還要搭配歌唱。導演林孟寰說,這是國內外首次偶戲與踢踏舞的跨界合作,在長達一年的工作坊和排練下,逐漸趨近融合。 《紅舞鞋》為安徒生最膾炙人口的殘酷童話。少女遭受天譴而狂舞不止,直到砍斷雙腳才能停止林孟寰表示,當代詮釋多著重於慾望與體制間的拉扯,延伸至道德、政治與性別的探索,此次演出將時空挪移至近代,以奇幻戲偶伴隨踢踏聲響,賦予《紅舞鞋》全新的面貌。舞台上,操偶師穿鞋學跳踢踏,踢踏舞者接受偶戲訓練,兩個不同藝術領域的表演者,拋開本位,以安徒生的詩意文字為靈感發展表演片段,激撞出獨特的劇場創意。

鄭京和(Kyung-Wha Chung),一位自我幼時就已仰慕其盛名的小提琴家,將在十月份來到台灣舉辦小提琴獨奏會。對於從小即聽著她淒美的孟德爾頌《E小調小提琴協奏曲》CD長大的我來說,這場音樂會令我加倍興奮與期待。 這位南韓的小提琴國寶靠著家人完全的支持,在一九七○年代以超齡的神技及音樂成熟度,贏得當時美國本土最重要的Leventritt小提琴大賽;與她廝殺到最後「並列第一」的是同門出自茱麗亞音樂院Ivan Galamian教授的另一大弟子祖克曼(Pinchas Zukerman)!那年他們都才十九歲。 靠著大賽一戰成名的鄭京和,八○年代早已達到演奏生涯的頂峰,所有世界頂尖的交響樂團、指揮或鋼琴家都是她的合作夥伴,DECCA唱片公司更是直接簽下鄭京和為了能與EMI專屬的小提琴家帕爾曼(Itzhak Perlman)抗衡。 一位來自亞洲的纖細女子能穩站在當時大多數由猶太男性音樂家所主控的世界樂壇,可想像她除了必備驚人且完美的演奏技巧,還需要不凡的毅力與膽識。二○一一年起、在手傷休養與家庭因素的五年暫別之後,她決定復出樂壇。在我留德的歲月中不巧都與她的音樂會擦身而過,鄭京和女士不常來到台北,這次我一定不會錯過。

聽一整場音樂會,對非音樂愛好者來說已經是如坐針氈、度日如年,更何況加上講座的形式來表現音樂,不諳此道的人若不昏昏欲睡,也是逃之夭夭。然而如果上台演講的人,就是示範音樂的人呢?又如果他們的表演又精采、又令人捧腹大笑呢?那情況可就不一樣了。 熟悉小提琴家梁坤豪的觀眾都知道,他除了演奏之外,主持的功力更是一流。尤其是從音樂出發,他總能以幽默又慧黠的方式讓人留下深刻印象。在此次的「雙琴對決」中,他將和豎琴演奏家解瑄合作,讓小提琴和豎琴這兩種優雅的樂器同台較量。選擇耳熟能詳的小品,按照音樂史年代從巴洛克、古典、浪漫,一路比到現代音樂。曲目有韋瓦第的《四季》、海頓的《驚愕》交響曲、貝多芬的小提琴奏鳴曲《春》、陳剛與何占豪的《梁祝》小提琴協奏曲等等選段改編。在輕鬆有趣的氣氛中,他們將從兩種樂器的構造、樂曲作者,到每首樂曲的含意,進行深入淺出的介紹。動聽的音樂加上容易理解的解說,將使觀眾能夠在極短的時間內了解古典音樂的來龍去脈、學會欣賞古典音樂的訣竅,更能夠帶著笑意,度過一個愉快又有收穫的美麗夜晚。

不以作曲家為名、也不以特定主題限制;一場音樂會將布列茲、舒曼、蕭斯塔可維奇三位在歷史、地域各不相同的作曲家作品放在一起,看起來似乎風馬牛不相及,但卻突顯出從「好音樂」出發的純粹。 舒曼的《a小調大提琴協奏曲》,是作曲家畢生唯一一首為大提琴所寫的曲子。三個樂章的樂曲完整保留古典形式和手法,內容卻明白充滿著浪漫主義的精神。在樂曲中,可以聽見作品反映出舒曼敏銳又複雜的情感及豐富的內涵。尤其以鋼琴見長的他,在大提琴歌唱性的發揮及與樂團的平衡,更讓此作成為傳世佳作。即將擔任獨奏的楊.沃格勒(Jan Vogler)現任德勒斯登音樂節總監,演奏錄音量多質精,其中不乏得獎名盤。 除了演出蕭斯塔可維奇最成功、最受歡迎的《第五號交響曲》之外,不可忽視的是布列茲的作品《符號》。繼荀貝格之後,布列茲將十二音列理論發展到極致。數理高手的他用更多的元素交織其中,在嚴謹的排列中拓展出無限的可能,成為現代音樂中最重要的一首樂曲之一。此次將演出第一至第四與第七首,屆時將可聽見樂壇中首屈一指的指揮喬治.佩利凡尼安(George Pehlivanian)帶領樂團,演出這首不易挑戰、卻又具澎湃音響的現代音樂大作。

致力於「國際前衛劇場交流」與「跨文化表演藝術製作」的牯嶺街小劇場,今年的製作集合台北、巴黎、釜山、北京跨國創作團隊與劇場人,以希臘悲劇為命題,共同面對經典原著重新詮釋的工程,推出由法國導演克萊德.夏波和資深劇場人王墨林分別執導的《又一個,米蒂亞》與《安蒂岡妮》。企圖穿透當代情境來對希臘悲劇進行解讀,並在跨文化團隊的激盪過程中,催生更豐厚的意義。

莫札特的《狄托的仁慈》是他生前最後一部莊嚴歌劇,純熟的創作技巧、簡潔的風格及巧妙的配器,彌補了文本以歌功頌德為導向的功能。在新樂季之始,臺北市立交響樂團首次將此齣歌劇完整搬上台灣舞台,並邀來自澳洲的指揮班傑明.貝歐與導演賈斯汀.衛攜手詮釋,重點將放在人性與權力的刻畫。

北京國家大劇院首部原創話劇《王府井》,本著「打造京味新經典話劇」的企圖心,由北京人民藝術劇院的一級編劇鄭天瑋歷經兩年構思編創,藉著這條街在百年裡隨著政治、社會、經濟變化所帶來的人事變遷,呈現出北京人的精、氣、神。經過六輪七十二場的演出,《王府井》以滿座的票房獲得北京人民的高度認同。九月份,這齣戲將首度走出北京國家大劇院,以台灣為起點,踏上巡演之路。

舞蹈空間舞團與西班牙編舞家瑪芮娜.麥斯卡利繼《橄欖樹》之後,二度合作《時境》。麥斯卡利與舞者利用身體探索時間,期待找出看待時間的不同方式,消解生命憂慮。舞作呈現出一種往復循環的時間觀照,十數個流動場景猶如生命經驗的切片。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。