舞台中央,一台10公尺長的跑步機低沉運轉,宛如時間的齒輪在黑暗中無情推進。4名表演者踏上平台,有人快步向前,有人被迫後退,彷彿被無形的力量操控,卻又在極限中掙扎求生。雖是馬戲作品,捷克夜店馬戲團(Cirk La Putyka)《奔跑者》(Runners)卻不時讓人想起偶戲:跑步機像是那條牽動木偶的線,只是這一次,它化為速度與重力,主宰場上的表演者。

這樣的聯想並非偶然。捷克偶戲在歐洲有著深厚的歷史與藝術地位,夜店馬戲團導演羅斯提斯拉夫.諾瓦克(Rostislav Novák Jr.)正出身於這樣的傳統——偶戲世家第8代。

從小耳濡目染,但他並沒有單純延續這項家族傳統,而是在布拉格戲劇藝術學院(DAMU)接受「偶戲與另類劇場學系」(Katedra alternativního a loutkového divadla)的專業訓練後,逐漸轉向馬戲與跨界劇場。

2008 年,他與弟弟維特克.諾瓦克(Vítek Novák)共同創立夜店馬戲團,名字取自捷克語「酒館」之意。10多年來,團隊創作超過30個作品,巡演30餘國。諾瓦克不斷嘗試把雜技、舞蹈、戲劇、音樂與視覺元素交織,他說:「我不想只滿足觀眾或評論家的期待,馬戲必須不斷探索新的邊界。」這樣的信念,正體現在《奔跑者》的作品企圖上。

Q:你出身於偶戲世家,是什麼讓你決定轉向馬戲與跨領域劇場?

A:我其實從未真正離開偶戲的傳統。

我出生於一個自18世紀以來延續至今、擁有8代傳承的偶戲家庭。家中每個人過去與現在都以某種方式從事劇場工作。起初我並不想做劇場,我想尋找自己的夢想之路——成為一名頂尖運動員。

直到18歲那年,我第一次站上舞台,才意識到自己無法逃離家族的根。2000 年,我看到法國當代馬戲團 「何謂馬戲團」(Que-Cir-Que)(註1) 的演出,那是一次極為震撼的體驗,當時我在布拉格戲劇學院主修表演。創立自己的團之前,我是一名演員,曾在布拉格7家劇院演出,嘗試跨越類型邊界,也觀摩許多劇場大師的作品,不斷尋找自己的語言。

2009 年,「夜店馬戲團」正式成軍 。自那之後,幾乎每一部作品都包含某種形式的偶戲——從人台模型、懸絲偶,到被我們以動作賦予生命的日常物件。即使在《奔跑者》中,也有一幕對我來說是純粹的偶戲——跑步機上數顆球自行滾動的瞬間。對我而言,那也是偶戲的一種。

Q:布拉格表演藝術學院如何塑造了你的藝術視野,並影響你之後的創作方向?

A:我遇到了最理想的導師——約瑟夫.克羅夫塔(Josef Krofta),他長年任職於世界知名的赫拉德茨.克拉洛韋(Hradec Králové)DRAK 木偶劇院。

克羅夫塔取消了所有的表演課,改讓我們學習技藝——如何運用聲音、身體與創造力。同時,他也希望我們了解偶戲、戲劇、舞蹈與實驗劇場的當代發展。他要我們像海綿一樣,吸收各種靈感。某一年我們進入馬戲團學習,下一年研究文樂與歌舞伎,再下一年學習烏克蘭民俗,之後又專注於所謂的「冷酷現實主義戲劇」(Coolness Drama)(註2)。那真是天才的教學。

他還要求我們能立即分享經驗,能與導演成為夥伴,也能成為創作者。總的來說,我的家庭與學校都幫助我找到自己。

Q:你認為偶戲與馬戲之間有共通之處嗎?

A:當然有。我甚至認為排練一齣偶戲比任何形式都更耗時——你要精雕細琢每一個細微動作、每一處控制。我曾與導演米洛斯.福爾曼(Miloš Forman)的兒子們——福爾曼兄弟(Forman brothers)(註3)合作,用手套偶排練一段3分鐘的戲,花了整整4週、每天數小時。

馬戲有它自己的特性,但在精準度、時間投入與工藝精神上,我們與偶戲極為相似。

Q:你與弟弟共同創立夜店馬戲團,創團的想法和目標為何?

A:方向一開始就很清楚。捷克擁有強大的古典與肢體劇場傳統,但完全沒有馬戲教育。我知道若要創造以雜技與馬戲為核心的演出,我們必須以不同的方式切入——透過劇場與戲劇隱喻作為橋梁。

我尋找一個沒人預期會有「動作」(movement)的空間——那對我來說就是「酒館」(捷克語 putyka)。在共產時代,酒館是自由的小島。像作家哈維爾(Václav Havel,也是首任捷克共和國總統)、作家赫拉巴爾(Bohumil Hrabal)、奧斯卡導演福爾曼(Miloš Forman )都曾在那裡創作。

酒館看似靜止,卻充滿故事,也有人因此毀於酒精。我選擇這個空間作為靈感,也因為我父親當時正從酒癮中復原。某種程度上,那是我的個人告白。

註:

- 何謂馬戲團(Que-Cir-Que)於1993年由 Jean-Paul Lefeuvre、Emmanuelle Reisch 與 Hyacinthe Reisch 創立,3人皆為法國國立馬戲藝術中心(CNAC, Centre National des Arts du Cirque)首屆畢業生。團名意指「何謂馬戲」,象徵對馬戲本質的提問,致力於開創法國當代馬戲的實驗性路徑。

- 受到德語地區「冷酷現實文學」(Coolness Literature)或「Postdramatik」(後戲劇劇場)影響,強調疏離、冷峻、日常化與情感壓抑。它拒絕傳統戲劇的情節與心理表演,而以「觀察的距離」取代「共感的熱度」,呈現都市孤立、情感麻木與代際斷裂等主題。

- 捷克最具國際影響力的電影導演米洛斯.福爾曼(Miloš Forman,代表作有1975年《飛越杜鵑窩》與1984年《阿瑪迪斯》)的雙胞胎兒子彼得與馬提耶.福爾曼(Petr & Matěj Forman)。兩人最初從事演員與舞台設計工作, 2000 年創立福爾曼兄弟劇場(Forman Brothers Theatre),以結合木偶、馬戲、音樂與實驗劇場的風格聞名。

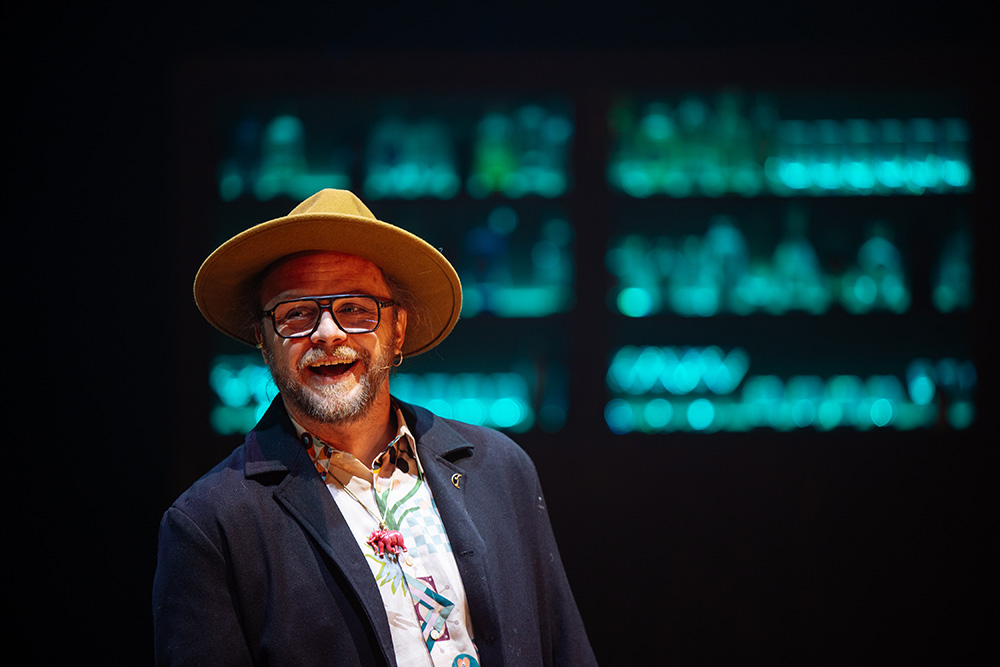

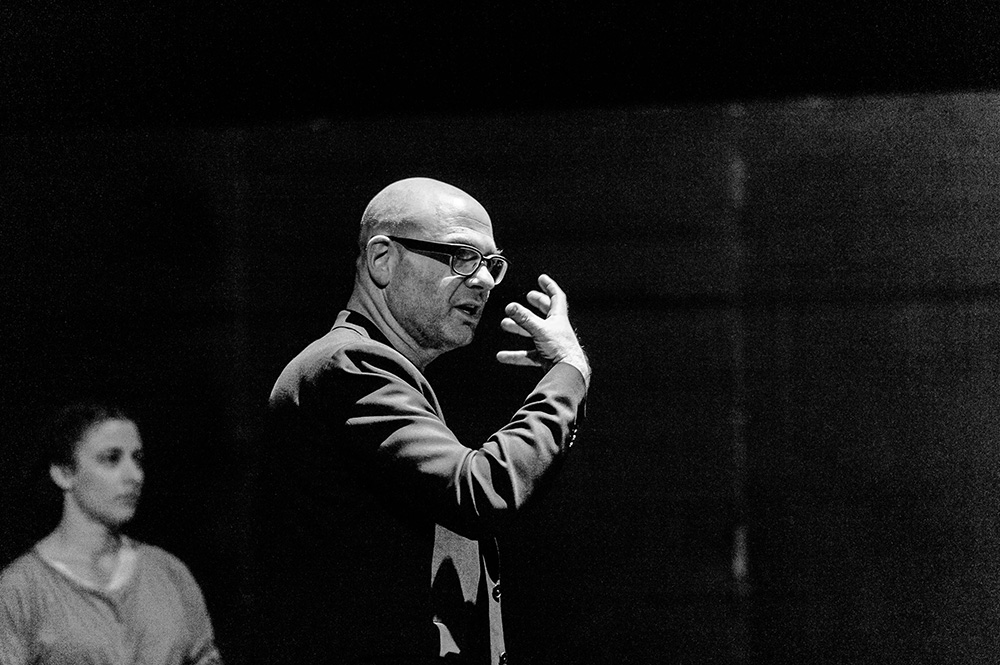

羅斯提斯拉夫.諾瓦克(Rostislav Novák Jr.)

1979 年 生於捷克布拉格,出身於擁有8代傳承的木偶劇世家「柯佩茨基家族」(Kopecký family)。2008年,與弟弟共同創立 「夜店馬戲團」,擔任藝術總監。代表作品包括《夜店》(La Putyka)、《奔跑者》等。除了導演之外,他也身兼編劇和演員,作品橫跨劇場與影視。