Search 搜尋

-

法國

《太田河的七條支流》

過去十年當中,若說國際劇壇有什麼眞正令人眼睛一亮的新銳,那無疑非加拿大導演羅伯.勒帕吉(Robert Lepage)莫屬。他的史詩力作《太田河的七支流》,目前正以七個半小時的完整版作世界巡演。

-

里程碑 Milestone

孤寂心靈的絕美嘆息 舒伯特誕生200週年

舒伯特是所有作曲家中最年輕去世的,因著過早的離開人間,沒能看到自己所盼望的光明,但他用心血譜寫的音樂作品,將永遠成爲人類文化寶庫的珍品。在其誕生二百年後的今日,更可藉著他雋永而深沉的音樂語言,讓我們更認識過去,思考未來。

-

里程碑 Milestone

讓石頭唱歌的人

舒伯特創立了一種新的美學。一個人聲,一架鋼琴,音域多半在一般人可以唱的範圍內,可以短小到只有十幾小節。就憑著這麼樸素的工具,他建構起一個包羅萬有的想像世界,呈現出這世間乃至以外的幾乎一切情境與感覺。

-

音樂

音樂音色的追求還是音樂的探索

德華特製造出來的音樂,片段片段聽,都還算漂亮,但整個擺攏時,卻像被剪斷的珍珠項鍊,珠落遍地,串不到一塊。或許德華特認爲要讓雪梨交響樂團受到國際矚目,音色和音響效果的精進要比解讀作曲家隱藏在音樂中的訊息更爲重要。但音樂若將作曲家欲表達的訊息抽離,儘管其外表裝飾得再絢麗,還是經不起考驗。

-

戲曲

至情至性的包靑天

由中視歌仔戲團演出的《靑天難斷──陳世美與秦香蓮》中,我們看到了包公蒙蔽昏聵的一面;在國立國光豫劇團演出的大陸劇作《包公誤》中,我們見到了包公剛愎自誤的一面。劇作家嘗試以新的觀點來編撰「翻案戲」或「改編戲」,提供給觀衆多元的視野去思考剖析人性的複雜面;同時也深化了包公至情至性的本色,還原了「人」性中所可能產生的偏差謬誤。

-

戲曲

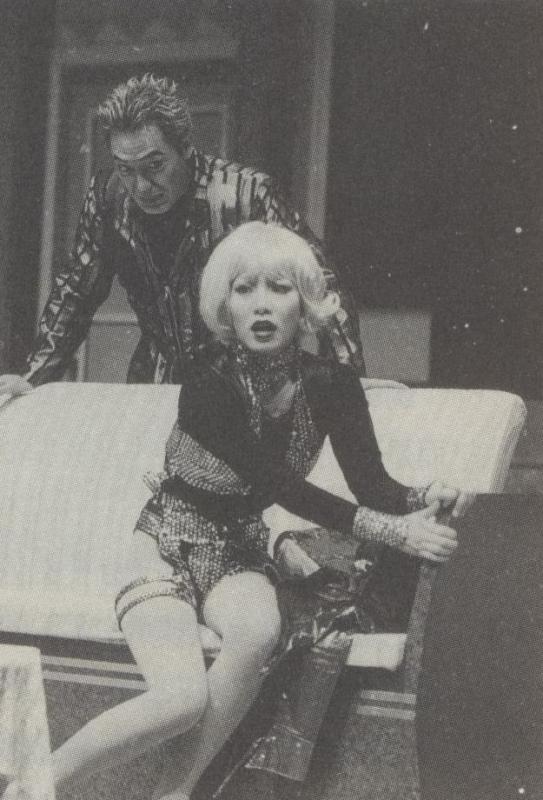

此《欽差》非彼《欽差》

「免吐!(唱)夏荷兩錢,冰糖三兩,味甘性平一帖你就好離離!(白)這款好東西你攏勿會曉試!」 改編,在藝術上要求的是表現手法的創新,思想上則強調進一步深化原著精神。河洛歌仔戲版的《欽差大臣》,從藝術手法而言,確實展現了其他國家其他劇種所沒有的特色。然而旣以生、旦行當來設定男女主角,可想而知發展出來的劇情必然相去原著十萬八千里,更遑論原著精神了。

-

戲劇

過於執著的《欽差大臣》

藝術學院這次《欽差大臣》的製作,雖然隱約抓住了果戈里的導向,卻無法大膽地往前,以致於整體看來原地不動,在中規中矩的氣氛下,浪費了與原著發生互動的機會。

-

戲劇

開錯劇作家的門?

無論從題材與形式來看,還是從製作效率來看,中西題材兼容,表現形式多變的果陀,一直展現著旺盛的企圖心。這次,果陀推出的《開錯門中門》並沒有開錯門,甚至開了一扇精采的門;只是,我們錯失了裡頭更深處的寶藏。

-

舞蹈

讓身體High,也要讓心自由飛揚!

《框架》作爲創新肢體可能性的嘗試,雖然仍屬實驗階段,形式與道具的使用上,或許曾受到一些國外舞團的影響,但並不損其眞誠;不過,未來如果只是換一種形狀的「框架」實非正途,也難以造就一派以舞者身體爲主體、深富動作自覺的風格。

-

舞蹈

克難的饗宴,堅持的熱情

台北芭蕾舞團去年十一月起,便開始「芭蕾饗宴」一系列的巡迴演出,最令人動容的,是看見許多已經進入社會的舞蹈專業學校畢業生,在薪水微薄的情況下,依然在舞蹈界中,秉持原有的熱情,努力不懈,忠於所愛。

-

回想與回響 Echo

《京戲啓示錄》啓示了什麼?

屛風表演班的《京戲啓示錄》演出後,大家都認爲表露了作者李國修的眞感情,技術上也超越了屛風以前的作品。但是,《京戲啓示錄》眞的隱晦難解嗎?恐怕未必吧!

-

回憶與悼念

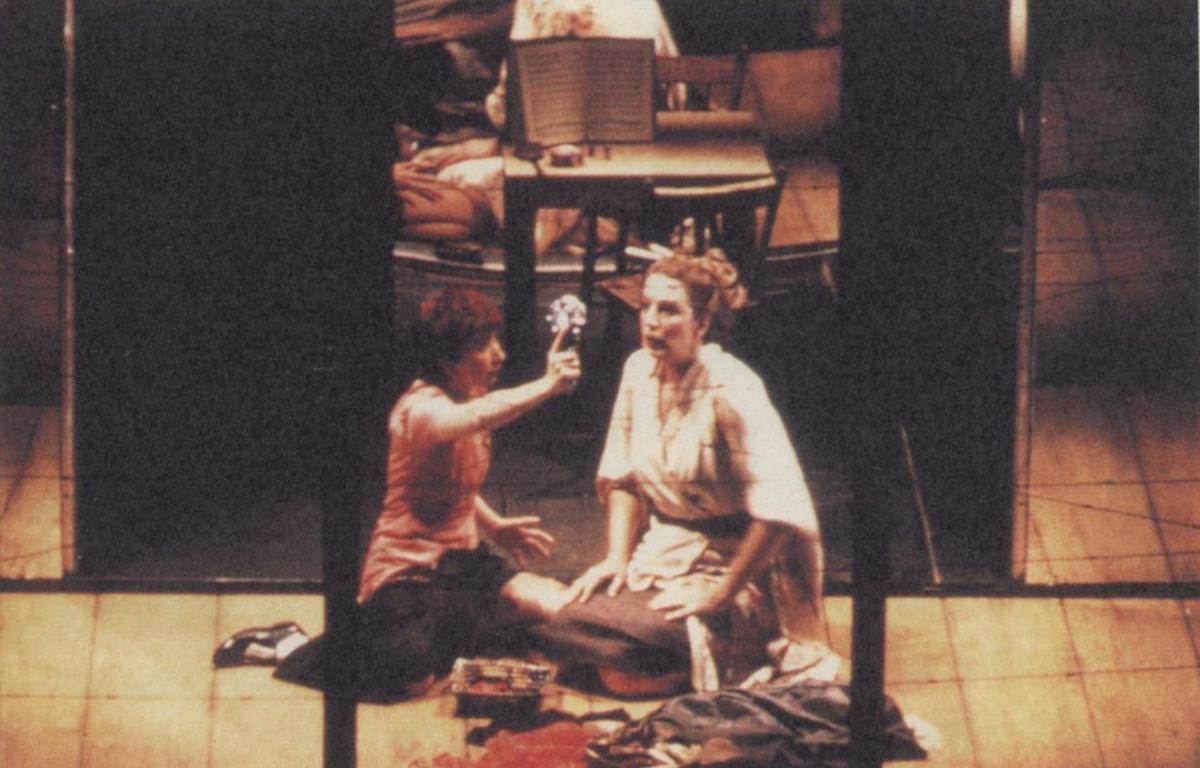

曹禺之死:打上一個句點,留下許多問號

大陸最知名的劇作家、戲劇敎育者曹禺,以八十六歲的高齡安詳逝去。《雷雨》、《原野》、《日出》及《北京人》等知名劇作,都出自曹禹之手。晚年曾一再表示「我不相信話劇是『夕陽藝術』」的曹禺,同時也是中國及世界劇壇一致推崇的中國話劇先驅。

-

藝鄉人

從西方文化的根髓出發

施捷是國內愛樂者一個不熟悉的名字。但在歐洲,施捷已經是一位十分活躍的作曲家了,不斷被委託作曲,作品在各地演出,甚至在最挑剔的維也納,他的作品也成了現代音樂會中不時出現的曲目。今年一月,他更受邀爲紀念德國女詩人德蘿斯特二百歲冥誕而演出的神劇《生生大地》作曲。

-

交流道

一次豐盛的戲劇大宴

「'96中國戲劇交流曁學術硏討會」終於在去年的八月在北京召開了。硏討會有十多場的觀摩演出,與針對演出的座談,從中我們依稀可以看出華語劇壇的現在趨勢。

-

導演劇場

邁向第三劇場:尤金尼奧.罷芭

奧汀劇場及「劇場人類學學校」創辦人─尤金尼奧.罷芭對東方劇場和西方劇場的相遇,一直充滿興趣。他最戮力於製作當中的元素是「意象的蒙太奇」──不同劇場文化的並呈融合──除了「第三劇場」之外,他還提出「劇場人類學」概念的硏究。

-

優伶話語

優伶話語傳統戲曲諺語散記12

台上戲偶不論將相兵卒,進到戲籠中一律平等;偶戲藝人們卻是「台脚分三國」的局面。

-

專欄 Columns

專欄 Columns「美好的希望」永存人間!

舒伯特的一生成爲歐洲十九世紀浪漫時代作曲家命運的象徵。象徵著藝術家在貧窮、不安定的生活中掙扎;生前的作品不被重視,死後才發現他作品的偉大;以及「藝術家爲後世而作曲」這種觀念的開始。

-

專欄 Columns

專欄 Columns劇評難爲

「民生劇評」才見刊不到三個月,報方已接到許多來自劇團抗議的電話,以表強烈不滿。有的甚至質疑某某人「哪有資格寫評」當一齣戲不叫座時,我們往往會自我安慰地說曲高和寡,觀衆不懂;當另一齣戲不叫好時,我們也可以反過來說劇評看不懂。其實劇評人對一齣戲的反應本來就不一定要和毎一個或大部分的觀衆一致。如果一定得一致,要劇評何用?

-

即將上場

第一屆耕莘藝術季

耕莘文敎基金會於一月至四月,舉辦第一屆耕莘藝術季,邀請十個各具特色的表演團體共襄盛舉,以饗喜好表演活動的民衆。 一月首先推出三個劇團的作品:戲班子劇團《橘色泡泡》描述一個一不說話就會神經緊張的男子,和一個沈默、年齡三十多歲的女子同住一個戶簷下的故事。 臨界點劇團重演已故導演田啓元舊作《一個少尉軍官和他的二十二道金牌》,做爲田啓元作品回顧演出系列的第一齣。該劇以拚貼手法,呈現現代人潛在性格的多元,對社會價値的質疑。 台灣渥克劇團演出《//WWW.I❤YOU/捜尋中》,藉由追査陌生女子在答錄機的留言過程,企圖呈現在現代社會各種便利的通訊、交通支配下,人與人之間的疏離。 此次藝術季由耕莘文敎基金會主動邀請表演團體參與藝術季,一切演出設備免費使用,票房收入歸表演團體所有。

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

〔香港〕 九七舞匯舞蹈節八月隆重舉行 九七年對香港來說,不僅政治舞台上的大戲令人注目,藝術方面亦熱鬧繽紛。九七舞匯舞蹈節將於八月一至十四日舉行。 九七舞匯的前身是自八六年由香港演藝學院發起主辦,至今已有十年歷史,毎年暑假邀集世界各地舞蹈學院學生齊聚。九〇年由前演藝學院舞蹈學院院長胡善佳發展爲國際舞蹈聯盟亞太中心,由台灣、韓國、北京、東京、馬尼拉等不同地區輪流主辦。並與歐、美聯合爲一個國際舞蹈機構,每年舉辦年會。 此次節目內容包括學術性舞蹈硏討會、舞蹈技巧課、午間示範觀摩演出及舞蹈裝置藝術展、香港舞蹈發展圖片展、舞蹈演出等。國際舞盟亞太中心年會將有四+多位舞蹈學者參與,以「舞蹈在現今社會的價値」爲主題,探討舞蹈在社會、文化所扮演的角色,所有發表的論文將結集出版。舞蹈技巧課程公開讓海外各地舞校學生自費參加。 晚間正式演出以「今日的中國舞蹈:傳統與當代」爲主題,邀請中、港、台三地具傳統與現代特色的專業舞團演出。台灣有原舞者舞團,以及由光環舞集、太古踏舞團、多面向舞蹈劇場三個團體組成的「第三波」共同演出;大陸以山西省歌舞團舞劇《黃河水長流》,及廣東現代舞團爲代表;香港有新一代編舞者梅卓燕、潘少輝等發表新作。國際拉邦動作分析委員會,亦會在香港舉辦雙年會(首次於亞洲舉行)。 如欲參與午間示範演出,請於一月三十一日以前,逕寄PAL或NTSC系統VHS錄影帶至: Dance 97' C/O The Hongkong Academy for Performing Arts School of Dance I Gloucester Road Wanchai Hong Kong (吳易珊) 〔大陸〕 東北亞戲劇交流 第三屆BESETO(BEIJING.SEOUL.TOKYO)戲劇節,去年十月中下旬在北京舉行。參加演出的有:北京曲劇團的《烟壺》、陝西省歌舞劇院歌劇團《張騫》、北京話劇界老藝人聯合演出的《冰糖葫蘆》、中國戲劇梅花獎獲獎者