Search 搜尋

-

戲劇

偷窺的救贖? 評《戀馬狂》

《戀馬狂》在國家戲院演出時,設計仍依循二十年前倫敦、紐約的舞合,但由於場地太大而使效果大打折扣。彼德.謝弗的原作劇本也不盡然完美無缺,仍有可議之處。

-

戲曲

《法門寺》與「衆生相」擬說

從老本《雙嬌奇緣》、改編本《法門寺》以迄六月間演出的新編本《法門衆生相》,劇情實一,各有取譬,戲趣由旨而生。老戲迷觀一知三,新觀衆循本文探源,盍興之。

-

舞蹈

雲門的舞/好一場華麗的夢 評林懷民一九九四的《紅樓夢》

當我們在《紅樓夢》裡見到太多古典芭蕾的影子;當華麗的服飾變成舞蹈的重點,而群舞淪爲美麗的活動佈景時,我們不禁要問:雲門將往何處去?

-

舞蹈

落了片白茫茫大地,真乾淨 雲門舞集《紅樓夢》觀後

紅樓在台灣、自生自長、創意而多樣。雲門的「異質」表演,値得肯定。

-

音樂曲式

戲劇與音樂的永恆愛戀 歌劇音樂

整部歌劇史實際上便是一部戲劇與音樂搏鬥史,二者的相互搭配關係與二者之比重常在不同時代中有著不同的變革。

-

現代舞講座

獨立:現代舞先驅的顯著品格

具有猶太人的聰明機智及鄧肯和丹尼斯的天生麗質的塔米麗絲,在丹妮絲-雄(Denishawn)弟子們形成的主流面前獨樹一幟。

-

現代戲劇講座

亞陶與殘酷劇場:現代劇場的一道分水嶺

現代劇場自亞陶提出「殘酷劇場」理念後,便邁入一個嶄新的視界(vision)。究竟,什麼是殘酷劇場?亞陶爲什麼要高呼「劇本滾蛋」?殘酷劇場又爲本世紀的劇場帶來什麼樣的影響?

-

藝術裡的空間藝術

音樂裡的空間

由本刊與誠品書店合辦的系列講座:「藝術裡的空間藝術」共有四場,第一場於七月二日在新開幕的誠品天母店中庭花園展開,在羅曼菲與陳樹熙的對話中,搭配CD及錄影帶的視聽效果,再加上夏夜習習的晚風吹拂,使得這場講座在知性之外,渲染著濃濃的浪漫情趣。

-

專欄 Columns

專欄 Columns面對大陸的現代戲劇

大陸傷痕文學以後的劇作,雖仍帶有與台灣不同的意識形態,但其中批判的矛頭已不再單單指向落水狗的舊社會。

-

專欄 Columns

專欄 Columns敎育不等於學校

學校的源頭是一棵樹,樹下有一個年紀大的人對幾個小朋友述說有趣的故事。孩子們出神的聽,就是接受了影響其一生的敎育。

-

專欄 Columns

專欄 Columns我雖孤單,卻很快樂 一個世界音樂工作者的自白

美術及舞蹈界探索中、西以外之非主流文化早已蔚爲風氣,音樂界則正在踉蹌而行。

-

活動看版

由平面走向立體,從人間走向舞台 一九九四人間劇展

長期以來,中國時報人間副刊一直在文化上扮演重要的發聲者角色。甫結束七〇年代全面省思的「人間」,立即將「歷史與記憶」的主題延續到九〇年代,而且,更重要的,跳脫平面媒體屬性,由平面而立體,舉辦劇展活動,與社會更密切銜接,充分展現大衆文化媒體邁入二十一世紀的開闊氣象。

-

即將上場

美國黑人爵士舞團

創團迄今已十二年的黑人爵士舞團(Black Ballet Jazz),演出涵蓋美國不同時期的黑人舞蹈風格,就連搭配的音樂也是各個時期的正宗原調,因此,舞團的靈魂人物惠默(Chester Whitmore)特別強調,該團是美國黑人社交舞最有力的展示櫥窗。

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

〔台灣〕 國立藝術學院舞蹈硏習營 國立藝術學院舞蹈系將於八月十五日至九月九日舉辦一個年輕編舞家的暑期硏習營,系主任羅曼菲邀請了台灣、大陸、印尼等國的編舞家一起相互切磋,並在最後發表他們創作的新作品。 (編輯部) 暑期說唱藝術硏習班 喜愛說唱藝術的朋友有福了。成團已十年的漢霖說唱藝術團於今夏暑期舉辦相聲藝術硏習班,並邀請了大陸三位名嘴──「相聲二趙」趙振鐸、趙世忠及竹板快書大師梁厚民一同來傳道授業,從認識竹板、認識相聲到說唱的種種藝術內涵及絕活都有精采的講解,有興趣者請洽該團(02)708-2270。 (編輯部) 合唱藝術硏討會 由行政院文化建設委員會主辦,台北藝術家合唱團、台北藝術家文敎推廣基金會承辦的83年度合唱藝術硏討會,將於八月一日至四日假台北市立音樂圖書館展開爲期四天三夜的硏習課程。 此次硏討會,特別邀請了大陸著名的合唱指揮家楊鴻年與會,就合唱音響平衡、音準等問題發表硏究報告,並於晚間指導台北藝術家合唱團示範合唱的練唱過程。 (編輯部) 〔大陸〕 王洛賓遭譴責 近一個時期,大陸媒體就「西部歌王」王洛賓「出賣民歌」一事進行抨擊。上海音樂學院硏究員戴鵬海在《人民音樂》雜誌上撰文〈民歌豈能出賣!?〉,首先發雖。該文援引王洛賓與晏茜茜(台灣凌風公司法律代表)的合約書後指出,民歌是千百年來我們祖先的集體創作,是全民共享的精神財產。他認爲,〈靑春舞曲〉、〈達坂城的姑娘〉、〈阿拉木汗〉等都是民歌,王洛賓不過是收集、記譜、整理、改編者,並非創作者。事態目前仍在發展中。 (蕭勇) 中央音樂學院首位台籍碩士 中央音樂學院培養的琵琶專業碩士硏究生林靜慧,六月八日晚在北京音樂廳舉行

-

書城快訊

書城快訊書城快訊

樂器法手冊 梁廣程、潘永璋編著 世界文物出版社1994版 343頁/平裝 NT$350 本書分二部份,介紹中國民族樂器及西洋樂器,並分門別類歸入吹管樂器(木管、薩克管、銅管)、彈弦樂器、弓弦樂器、打擊樂器及鍵盤樂器。每項樂器之解說,除附圖供對照外,並介紹其個別音域及演奏技巧,是一本實用的工具書。 本書初版原由北京人民音樂出版社於1982年發行。 活著幹嘛 繪畫秀行爲創造錄 劉秋兒著 甜甜屋1994年7月初版 231頁/平裝 NT$250 「人生不如意事十之八九,幹嘛爲了那一、兩件『如意事』,在那邊拚命了老半天?」(192頁),那麼,活著幹嘛?這本書依時序記錄了作者自一九九一年一月至六月所創造的二十六場「繪畫秀」,藉由作者的繪畫及「秀」的行爲引發觀者的反應,從而衍生出來的思維。其中有十分精采而深刻的對話,相當値得閱讀。 亞洲的吶喊 民衆劇場 鍾喬著 書林1994年7月初版 272頁/平裝 NT$180 以民衆生活爲中心的「民衆劇場」,主張以劇場接觸反映社會問題和人民苦楚,要求更多的自主和開放,認為劇場應回歸民族自身的表演形式。 作者鍾喬深入現場,勾勒亞洲民衆劇場的發展軌跡,並反觀台灣劇場運作中的迷思與徬徨,書中並附有作者所編寫的劇本《壁中壁》,描述五〇年代政治受難事件。 貝多芬 完成生命的意志 Philippe Autexier著 周克希譯 時報文化1994初版 143頁/平裝 NT$200 本書是時報文化出版公司「發現之旅」系列之一,前四輯共四十本皆是選譯自法國Gallimard出版公司的Dcouvertes叢書。 介紹貝多芬的書多如牛毛,此書特以豐富的圖片見長,可以說是無頁不見圖,加上精美的印刷及適合攜帶的尺寸、厚度,對於尙未讀過貝多芬傳記者,未嘗不値得考慮。 音樂巨匠</str

-

舞踏特輯

舞踏特輯舞踏和大野一雄

如同一扇開向光的窗,大野一雄是舞踏藝術的創始人。其後,幾十個舞踏團體先後誕生。舞台上,他用西方的古典音樂跳出充滿東方氣質的舞蹈,以歲月的滄桑舞嬰孩般的純眞,藉著男人的身體表現女人的嫵媚,在各種「對比」中創造他獨特的舞蹈風格。八十多歲了,仍活躍於世界各地的舞台上,大野一雄彷彿是生命的奇蹟。

-

電影/劇場特輯

電影/劇場特輯通往古老心靈的新視窗

戲劇,是最古老的藝術之一。可以說,從人類有心靈活動以來,戲劇就出現了。電影則是誕生於二十世紀科技時代的新生兒,開啓了我們朝向自身窺探的另一扇新視窗。但不論最古老的舞台,或是最新潮的鏡頭,所力求表現的,卻永遠是同樣的三個字:「戲劇性」。在此次的電影/劇場特輯中,本刊希望介紹戲劇與電影種種錯綜複雜,彼此影響的層面,如莎士比亞劇本如何被搬上銀幕;兼治劇場及電影的日本怪才導演寺山修司;追憶西方名導演與明星如何悠遊於舞台與銀幕之間;美國奧斯卡與普立茲獎的交互輝映;最後再訪問國內影、劇二棲的導演及演員,談談他們的心得。

-

中國歌劇特輯

中國歌劇特輯中國歌劇七十詠嘆

七十如果是人生的開始,中國歌劇自二〇年代至今也悠悠走過七十載。從最初的單線發展,經過三路的埋首耕耘,最後在九〇年代碰頭。 中國歌劇在兩岸三地,不管是吸納各自地方的傳統曲藝,或是融合西方的素材,早已非昔日模樣。 八月二日中廣公司紀念創建六十六周年的「廿世紀中國精選歌劇大滙唱」音樂會,將結合三地音樂家,回顧這一頁歷史,我們也藉此機會,邀得三地的音樂工作者,在七十里程的開始,反思、展望中國歌劇的發展。

-

即將上場

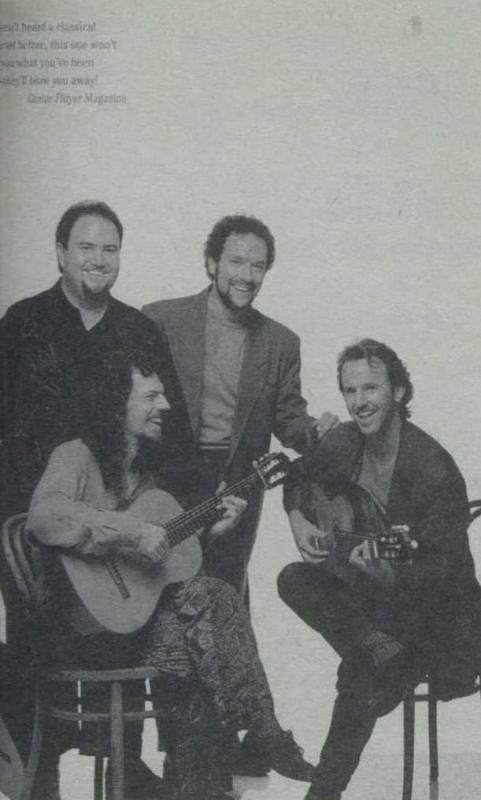

洛杉磯吉他四重奏

由汎美藝術公司主辦的1994台北國際吉他藝術節已於六月由日本的福田進一揭開序幕,這個月則由美國的洛杉磯四重奏接棒上場。 洛杉磯吉他四重奏由四位年輕的吉他高手所組成,各有所擅,合奏默契更佳,此次帶來兩套曲目分享北部及中部的台灣樂迷。在台中的演出曲目是羅西尼的《塞爾維亞的理髮師》序曲、柴可夫斯基的《胡桃鉗》組曲、佛瑞的《孔雀舞曲》及法雅的《愛情魔術師》。在國家音樂廳的演出曲目有鮑凱利尼的〈序奏與方當果舞曲〉、克勞爾〈雨中古巴風情畫〉、林姆斯基高沙可夫〈西班牙綺想曲〉等。

-

即將上場

英國浦氏木偶劇團《尼斯湖水怪》

漫漫暑假中,帶著孩子來看戲吧! 本月除了九歌兒童劇團的1994藝術節有三齣有趣的兒童劇外(詳見「節目掃描」),第三屆牛耳國際藝術節也於月中推出《尼斯湖水怪》,這是由來自蘇格蘭的浦氏木偶劇團所帶來的,演出中還穿揷多首蘇格蘭民謠,而劇中人物都講國語更有助於小朋友欣賞。 特別値得一提的是,首場演出的門票收入將全數捐贈給羅慧夫顱顏基金會,作爲顱顏及唇顎裂兒童的醫療基金。