Search 搜尋

-

封面故事 Cover Story

青春首發 為下一個里程碑起跑!

作為雲門劇場的開幕演出,雲門2的「春鬥2015」也展現了不同以往的年輕力量除了有藝術總監鄭宗龍從兒時宮廟文化記憶出發,探索那神秘身體觸動的《來》,更邀請了兩位年輕編舞家陳韻如與黃懷德,分別編作《衝撞天堂》與《暫時而已》,為雲門下一個四十年,奮力起跑!

-

封面故事 Cover Story

滬尾看表演小旅行 身心靈都滿足

古名滬尾的淡水,本就是充滿藝文氣息的小鎮,如果您假日想去走走,可不能只知道商業氣息濃厚的老街而已。雲門劇場的啟用,更是讓愛好藝文的人士更多了一個拜訪當地的好理由。從地近河口的雲門劇場、滬尾砲台,一路延伸到竹圍、關渡,本文介紹多個劇場、藝文空間與您一同樂活,也請在地劇場人推薦私房小吃,讓您的心靈、胃囊都獲得滿足!

-

即將上場 Preview 利恰卡爾古樂團

聆賞巴赫經典 走入美妙古樂世界

利恰卡爾古樂團是歐洲最重要的早期音樂合奏團之一,此次訪台將演出多首巴赫經典曲目。其中清唱劇《太陽神與潘神》讓人看到巴赫如何用音符來詮釋角色、情境或特定個性,而另一首《聖母頌歌》更是該團得獎之作,一人一聲部的編制更容易清楚地聽到巴赫為每一器樂聲部所譜寫的音樂。

-

即將上場 Preview 「曾宇謙&台北愛樂」音樂會

提琴新星名曲展技 巴爾托克考驗樂團實力

這場音樂會中,近期光芒四射的青年小提琴家曾宇謙將與鄭立彬帶領的台北愛樂青年管弦樂團,挑戰柴科夫斯基《D大調小提琴協奏曲》,展現技巧與抒情;而同場的巴爾托克《管絃樂協奏曲》,則是讓大部分樂器都有獨奏性樂段,不僅考驗樂團樂手的演奏技巧和整體默契,也考驗著指揮掌控樂團的能力。加上以李哲藝《泰雅序曲》開場,奇妙組合令人期待。

-

即將上場 Preview 德國小提琴教母坐鎮

維特哈絲與台絃 精湛呈現《昇華之夜》

在「王者之師」音樂會中,台灣絃樂團特邀德國小提琴教母安緹兒.維特哈絲擔任客座首席,將演繹荀貝格最為人熟知的作品之一絃樂六重奏《昇華之夜》,並將和維特哈絲合作演出海頓的《C大調第一號小提琴協奏曲》,並在她的帶領下,演奏柴科夫斯基《第三號絃樂四重奏》,維特哈絲的精湛琴藝將與台絃如何激盪動人樂音?令人期待。

-

即將上場 Preview 臺灣戲曲學院京劇團

《化人遊》 東方版的《少年Pi的奇幻漂流》

臺灣戲曲學院京劇團新作《化人遊》,是將清初傳奇作家丁耀亢的作品首度搬上舞台,主角漫遊海上還被大魚吞腹,情節奇幻不說還搞時空穿越,好比東方版的《少年Pi的奇幻漂流》;以京劇形式演出,除了表現古典文學的跳躍,更透過戲曲虛擬程式的寫意表現,遊藝於時空上的轉化。

-

即將上場 Preview 阿拉伯經典與前衛舞蹈的碰撞

《一千零一 深夜》 揭開中東情慾面紗

繼二○一○年的《白雪公主》後,普雷祖卡舞團將再度訪台,將演出以阿拉伯經典文學為本的《一千零一 深夜》,編舞家普雷祖卡聚焦於「夜」的背景,並套用原作連環故事的形式,展開一連串極具神秘氛圍的短篇舞作,並在其中融入他對當代性別、情慾、文化衝擊、消費社會等議題的種種思考。

-

即將上場 Preview 第八屆「國際芭蕾舞星在台北」

芭蕾舞迷年度盛會 兩版《牧神》各展特色

又到了芭蕾舞迷的朝聖時節!將在四月登場的「國際芭蕾舞星在台北」,一樣邀請了多位技藝精湛的芭蕾舞星閃耀國家戲劇院舞台。而演出舞碼除了古典經典,也包含多支現代風格舞碼,其中更有兩支是世界首演;而巧的是有兩支不同編舞家編創的《牧神的午後》,呈現方式各有千秋,舞迷可以好好比較享受!

-

企畫特輯 Special 花雅劇坊推出都會愛情喜劇

《偷偷愛》窺探幻想 直擊人心軟弱

《偷偷愛》由花雅劇坊邀請朱育宏及陳大任共同編導,藉由進出寫實與幻想,呈現角色外在行為與內心動機背道而馳,發掘人們在面對道德與愛情相互矛盾之時,複雜而糾結的內心世界,探討都會情愛的沉重負擔與人心的軟弱。以日常生活切片堆砌對白,插入大量時事,運用場景與語言的雙關,形式上運用音樂作為提示和串連,整齣戲節奏明快、喜劇色彩鮮明。編導朱育宏與導演陳大任則試圖開創新的敘事風格,不過分玩弄形式,在故事之中超越觀眾對人物場景的想像,真正達到雅俗共賞的境界。

-

特別企畫 Feature

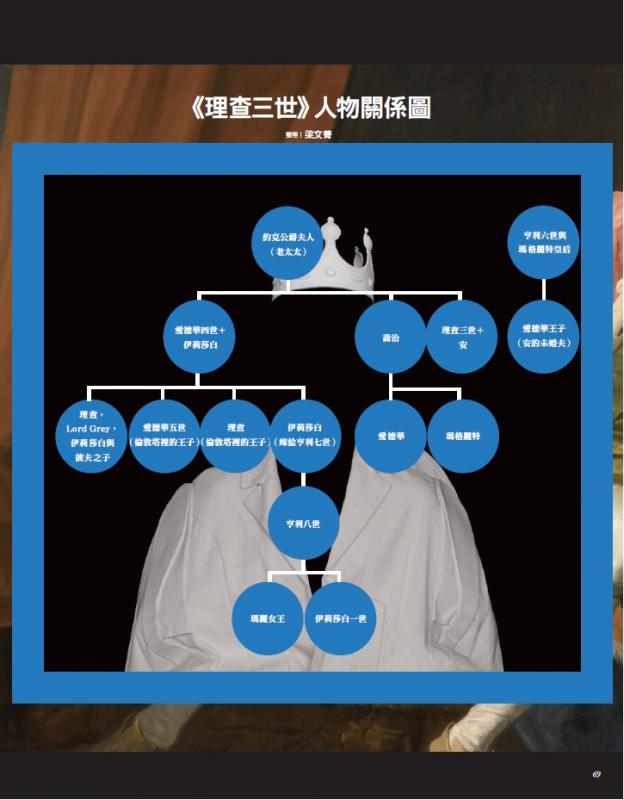

解剖台上的理查三世 王嘉明的莎劇導演功課

莎士比亞的歷史劇《理查三世》刻畫英國玫瑰戰爭中最後一位君王,演繹詭譎多變的政治風暴理查三世,一位駝背跛腳、矮小醜陋、性格暴虐、充滿心機的獨裁者,他為奪權登基不惜剷除異議人士,許多人命喪在他的計謀與慾望之下。 理查三世的反派形象深植人心,來到當代,卻不斷有歷史學者、文學作家企圖為之平反。一九五一年,英國作家約瑟芬.鐵伊的推理小說《時間的女兒》,就以許多真實的證據和線索,重新給予他不同的歷史定位。二○一二年,萊斯特市中心教堂旁一座停車場,挖出理查三世的遺骸,日前更在英國重新戴上王冠風光下葬。 繼《泰特斯》、《羅密歐與茱麗葉》後,導演王嘉明再度與莎士比亞交手。他重新翻譯、改寫劇本,將理查三世放上解剖台,透過同步錄像、身聲分離、人偶同台等手法,追尋歷史如何被述說與建構,探問是權力讓真相變成曖昧不明,還是真相的姿態就是曖昧不明? 從文本到形式、王嘉明如何思考莎劇在當代舞台的轉譯與搬演?肉身與聲音分離的表演形式,如何落實於演員表演中?空間調度與聲響設計,又如何呼應他的導演觀點?本刊走入《理查三世》排練現場,深入解析王嘉明的導演功課。

-

特別企畫 Feature

從停車場到「玫瑰戰爭」 一場「在地化」的旅程

去年的《理查三世和他的停車場》,王嘉明結合莎翁《亨利六世第三部》與《理查三世》編織當代文本,今年的《理查三世》則貼近莎翁原貌,但依然編織入許多《亨利六世》場景與對白,依然充滿並置文本的趣味;尤其王嘉明以台灣的當代語言與事件交織入戲,或可讓讓不了解英格蘭複雜歷史的台灣觀眾,進一步了解莎翁歷史劇。

-

特別企畫 Feature

從史實到劇場 政治人物的雙重扮演

莎翁歷史劇的主軸,是英國不斷的內戰與王位爭奪戰,透過作品,莎翁生動地在劇場展演過去君主的事蹟。而他筆下的英國君王,往往同時具有權謀者與戲子的兩面身分,都對自己是否能合宜、得體地扮演特定角色常有自我評估。透過莎劇理解到的英國歷史是片面與斷裂的,但從歷史劇的開展,我們可以看到一個個政治扮演的例子。

-

特別企畫 Feature

說書人最終會被幹掉的解剖學劇場

王嘉明版本的《理查三世》藉由改編莎劇,提示馬克思式的歷史意識,意不在為理查三世翻案,而是希望在建構中還原歷史的歧義和生產過程。就像他借用了羅馬尼亞哲學家蕭沆的話作為序言:「每個人身上都沉睡著一位先知,當他醒來時,這世界,就多了一位恐怖分子。」題點出個人與群體對於世界中心的狂熱、歷史空想的激情與虛妄,從中質疑並挑戰既定的理念。

-

特別企畫 Feature

解剖教室中重探角色 爵士即興裡精準聽戲

從《理查三世和他的停車場》到《理查三世》,王嘉明的舞台與音樂幾乎是「打掉重練」:舞台以中古歐洲特有的解剖教室為概念,U型觀眾席上群眾演員數十人跟觀眾對坐,搭配即時影像與複雜動線,多元演繹歷史角色;音樂部分則讓現場樂團上陣,玩盡「配」的概念,音樂和戲緊緊咬在一起,讓觀眾讚嘆多麼精準,鉅細靡遺

-

特別企畫 Feature

配音、小丑、梨園科步 從無到有的入戲之途

排王嘉明的戲,演員會在排練前期「一起上課」,像這次排《理查三世》演出前半年就開始全體演員聚首學習的「訓練」課程,有配音課、小丑課、梨園戲、肢體開發,甚至魔術。戲裡都用得上嗎?不一定,但這是讓演員有機會一起尋路「共同工作的開始」。對演員而言,參與王嘉明的製作,似乎更像是成為創作者之一,在從零到有的過程中,透過「身體力行」的方式,找到各自參與創作的平衡點。

-

演出評論 Review

是良師益友?還是最佳損友?

「益者三友,友直(正直無私心),友諒(寬恕能體諒),友多聞(博學而多聞)」三千多年前的老孔子如是說,三千多年後的「譚盾與朋友們」,作曲家、指揮家、獨奏家與樂團,各自都為論語做了最佳例證。只可惜當天在《大自然的眼淚》中,一個不小心也順便驗證了孔老夫子提醒的損友面貌。

-

演出評論 Review

慾字當頭,殺!殺!殺!

李團版的《石秀》自承受到新感覺派作家施蟄存的啟發,以佛洛依德理論挖掘石秀潛意識中的性心理,在不能更動《水滸傳》原本情節框架中,提供新的理解小說中以意識流手法細膩勾勒石秀層層心理轉折劇場呈現須立體化平面的文字描寫,為遷就舞台場域與演出時間等諸多限制,不得不大力刪汰細節,轉以極具浮世繪風情的服化裝扮,渲染綺麗情色氛圍,再安排諸多物件意象成就獨特的奇愛風格。

-

新銳藝評 Review

重構英雄 消解人物

李陵、蘇武兩人在〈別歌〉一場的對話,轉換為蘇武回漢朝後的視角,忽地又跳轉至李陵的視角看見蘇武的遭遇,或許是為了經營李蘇之間的內心獨白,又或像是一種刻意呈現歸漢如何、留於胡地又如何的無奈,但在這樣的轉換上,並不能有機地讓《半》劇的中心主旨清楚呈現,而消解了整齣戲應有的悲壯氛圍

-

紀念大師 In Memoriam

用生命譜寫台灣的浪漫—紀念蕭泰然

他的一生,只有愛, 愛家人,他遠渡重洋、旅居海外。 愛朋友,他掏心掏肺、至情至性。 但他最愛的,還是孕育他的家鄉, 在那噤聲的年代,他用音符訴說著一段段故事, 不對無理的脅迫控訴,他的回覆仍是無盡的愛。 即使哲人已遠,他的作品仍然留作後世傳頌, 無論身在何處,他的心永遠貼近台灣土地,用生命譜寫著浪漫與芬芳。

-

紀念大師 In Memoriam

樂音走出荊棘路 自內而外的「台灣味」

我們遍覽蕭泰然教授的作品,得到的感想是:掌握台灣的元素,與自身所擅長的音樂語言、風格,將之成功地結合,所以台灣味是可以具有多種風格的,只要他能夠引起共鳴。也可算是台灣的一種代表。 什麼是「台灣味」?在蕭老師的作品中,他所呈現的就是這一股台灣人特有的、腳踏實地的傻勁與誠懇,為了自己所愛的音樂、所愛的土地與堅誠的信仰,蕭泰然無怨無悔地面對自己生命中諸多挑戰與轉折,奮戰不懈,鞠躬盡瘁。