Search 搜尋

-

編輯精選 PAR Choice

柏林廣播交響樂團 歷史淘洗不褪的金字招牌

成軍迄今超過九十年的柏林廣播交響樂團,是德國境內廣播電台歷史中的一塊金字招牌,也是迄今德國境內廣播交響樂團最古老的一團。早年多位知名指揮為樂團打下良好基礎,而在現任首席指揮亞諾夫斯基帶領下,不僅讓柏林廣播交響樂團更上層樓,且成功引起了許多話題。此次該團在亞諾夫斯基帶領下訪台,將協同歐陸一線小提琴家齊瑪曼,帶來西貝流士的《d小調小提琴協奏曲》。

-

藝號人物 People 縱橫京、梆、崑的戲曲大師

裴艷玲 上了台,就要讓人無話可說

從小在戲班長大,五歲上台救場,九歲開始挑梁主演,戲曲大師裴艷玲說:「舞台是我唯一的依靠,別的地方都容不下自己。」從京劇、梆子到崑曲,從武生到老生,裴艷玲打造了舞台上「角」的傳奇;而在浮誇華麗的戲曲革新風潮中,她沉澱整理了自己的一甲子藝術生涯,透過素樸的說演形式,在《尋源問道》中,展演戲曲藝術的本質,裴艷玲說:「裴艷玲要做,就做廿四K金!《尋源問道》的藝術含金量,絕不少於一台完整的大戲。」

-

特別企畫 Feature

舞動就是存在—後現代舞蹈 Post-Modern Dance

什麼是「後現代舞蹈」? 為什麼我們在此時此刻還要去回顧一九六○年代紐約下城的舞蹈現象? 歷經半世紀,後現代舞蹈的繼承者們又走到了何方? 在伊凡.瑞娜等先驅者以連珠炮的「不」宣言,振聾發聵又自信地問「什麼是舞蹈?」之後,現代的大敘事高牆瓦解了,編舞家力求成為自己,也讓舞蹈成為舞蹈自身,在後現代編舞家眼中,世界必須回到初始,萬物得索討回原本的名字,他們要無限地伸展自己,直到觸碰邊緣。 從觀念發展到風格,後現代編舞家們走到自己的邊緣形式。比利時編舞家姬爾美可(Anne Teresa De Keersmaeker)堪稱後現代編舞家後繼者之代表,她說:「自由之內並不存在自由,但結構之內卻存在著自由。」 拜姬爾美可的經典作品即將來台之賜,讓我們得以檢視那個輝煌的年代,舞蹈的脊梁。當時的紐約沒有邊緣,顛覆與開創,風吹所及,全球眾星閃耀。

-

特別企畫 Feature

我舞故我在 不受「意義」捆縛

什麼是「後現代舞蹈」?穿球鞋一直跑一直跑,是舞蹈;一個人從樓梯上走下來,是舞蹈;在街道上的兩人三腳(並歡迎路人沿途加入),是舞蹈;更後來,在如跳針般反覆的樂句中重複相似的舞步,當然更是「舞蹈」了。到底「後現代舞蹈」與之前的舞蹈有什麼不一樣?「後現代舞蹈」要怎麼「看」呢? 趁著「後現代舞蹈」的重要創作者姬爾美可創辦的比利時羅莎舞團訪台演出,透過幾個問題,我們打開這扇大門,讓讀者一起走進這個開闊、美麗的世界。

-

特別企畫 Feature

從傑德森教堂出發 他們讓舞蹈走得更遠

一九六二年七月六日,紐約下城傑德森教堂,正進行影響美國舞蹈史的重要運動由約翰.凱吉(John Cage)的學生,音樂家羅伯.鄧恩(Robert Dunn)策畫的第一屆編舞營發表,參與者包括日後知名的後現代舞蹈家如伊凡.瑞娜(Yvonne Rainer)、崔莎.布朗(Trisha Brown)、史提夫.派克斯頓(Steve Paxton)、大衛.高登(David Gordon),後期加入的露辛達.柴德茲(Lucinda Childs)、梅芮迪斯.蒙克(Meredith Monk)等,更不乏視覺藝術家如羅伯.羅森伯格(Robert Rauschenberg)、劇場導演彼得.舒曼(Peter Schumann)等人。其中數位舞蹈家,持續在舞蹈實驗道路上前進,成為談及「後現代舞蹈」時,必得認識的大師。

-

特別企畫 Feature

自由之風所及 跨界各自繽紛

源起於美國的「後現代舞蹈」風潮,也因緣際會地傳播到歐洲與亞洲,比利時羅莎舞團所展現之重結構邏輯的理性極簡風格,可視為某種美式「後現代舞蹈」思維與方法跨大西洋發酵的一例。然而,歐洲當代舞蹈的樣貌與其戰後多元的現代舞蹈脈絡,還有其他繁複的交織。若要思考後現代舞蹈在亞洲的狀況,則更加複雜;不同的地域政經文化與歷史契機產生了類似的同代反叛精神,或已經揉合諸多在地與國際的「現代」、「後現代」、劇場元素、跨界實驗而成多元紛陳的當代舞蹈藝術。

-

特別企畫 Feature 獨家專訪比利時編舞家

姬爾美可 結構之內,存在無限自由

她的舞,讓人感受到理性之美精準的結構、順暢的動作、與音樂無縫的契合與呼應她的人,也如同其舞:嚴謹分析、重視思考、要求細節。但姬爾美可也說,她不是會說:「所有人去左邊,然後去右邊」的編舞者,她與舞者一起分析舞作結構,提出一個框架,而舞者提供她們的答案。她說:「自由之內並不存在自由,但結構之內卻存在著自由。」暌違九年,羅莎舞團終將再訪台灣,趁著這次機會,本刊特邀舞蹈學者林亞婷越洋專訪姬爾美可,讓我們在經典將臨之前,了解這位當代舞蹈的領航人物。

-

特別企畫 Feature

雨的邏輯

姬爾美可的許多舞蹈特別是為萊許音樂編的舞蹈都隱含著「雨的邏輯」。我們總是能在她的舞蹈裡看見重複的動作。然而,一個單調的動作,卻總是能在重複裡變得繁複,並和萊許的音樂交織出無盡的樣態,就像是日本型紙上隱現出無盡的圖樣。

-

特別企畫 Feature

以舞寫詩 聲影構築時間的畫格

除了舞台上的翩翩身影,姬爾美可更把她的舞蹈美學以影像方式無限延伸,透過與多位導演如彼得.格林納威、科爾布、提耶瑞.德.梅的合作,影像中的舞蹈不只是動作的再現,更是與鏡頭、空間、音樂共構的美麗詩篇。看姬爾美可的舞蹈電影,像旅行,可以保持距離,察覺、整理、分析、比較小細節的變化,也可以像孩子一樣,忘情神迷。

-

特別企畫 Feature 舞作預覽之一

Rosas danst Rosas 重複中的無限風景

在Rosas danst Rosas中,姬爾美可創造了幾何重複的動作模式,搭配上極簡主義的音樂,使舞者的個人性消失。舞者在建築物的內外出現,她們的身體無法從環境中脫離,主體性與客體性互相依存,而觀者也因此與表演本身產生互動性的關係。在建築物中舞動的身體使空間更為具體,舞者在空間中,一開始是以直線的方式探討空間,接著進入對角線和原形的方式來舞動,在時間和空間中的純粹動作書寫,精準捕捉動作和音樂之間的關係,使這支作品進入抽象而純粹舞蹈的藝術領域。

-

特別企畫 Feature 舞作預覽之二

Drumming 貌似輕鬆嬉戲下的嚴謹

雖然只是簡單的節奏和身體動作的排列組合,Drumming卻帶有著嚴密的邏輯結構,在這樣的結構中,產生了無限的變化。整支舞曲給人的感受是輕快而愉悅的,像是在公園之中的嬉戲,只有在鼓聲停歇和動作停止的時刻,觀眾才彷彿從迷人的饗宴中驚醒,驚覺這是一場純粹舞蹈與純粹音樂的旅程。

-

即將上場 Preview 以「愛」為名的束縛

沃德舞團《紅》 控制與臣服的多重解讀

將於二月登場,荷蘭編舞家安.范登.布魯克與其所創立的「沃德舞團」的舞作《紅》,不僅透過「綁縛」、「編織」的形式,後設地討論了編舞家/舞者、主動/被動、思考/行動的關係,也讓傳統上熱情洋溢的佛朗明哥顯得深沉厚重,在強烈的節奏中,如團塊的濃烈情緒如幽靈般追獵著舞者,迫使他們行動。

-

即將上場 Preview 小提琴與胡琴的美麗相遇

李宜錦與王瀅絜 述說「弦情女人心」

同樣是弓弦樂器,小提琴與胡琴在東西樂壇各有其重要地位,而當它們同台演奏,將會是怎樣的風景?國家交響樂團首席李宜錦與國內二胡演奏名家王瀅絜,將聯袂演出「弦情女人心」音樂會,演出《梁祝小提琴協奏曲》與薩拉沙泰的《卡門幻想曲》,還有李哲藝為此次新創的小提琴、胡琴與鋼琴三重奏《水.漾》。

-

即將上場 Preview 「世紀音樂大師」訪台 棒下揮灑純真靈魂

久石讓的感動,如此創造

身兼「電影配樂家」、「古典音樂作曲家」、「跨界鋼琴演奏家」及「電影導演」與「指揮家」多樣身分的日本音樂大師久石讓,將再度訪台指揮樂團演出,這回除了演出自己的《天空之城》等名作,也將演出蕭斯塔可維奇的《第五號交響曲》,展現棒下精湛功力。

-

特別企畫(二) Feature

從世界的蜷川 看蜷川的世界

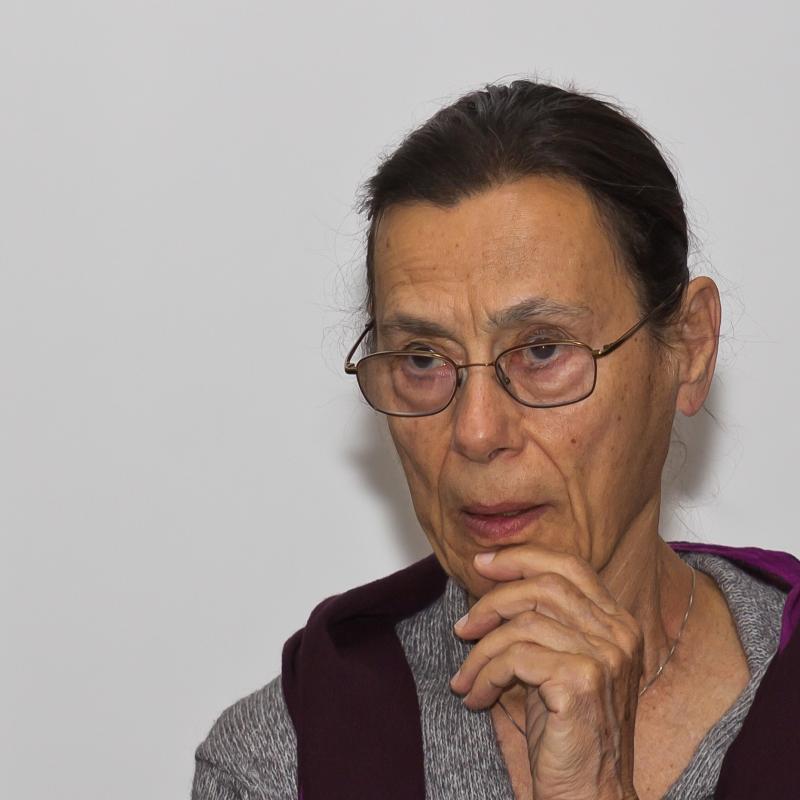

崛起於一九六○年代日本前衛小劇場運動, 卻以商業劇場奠定他在世界劇壇的地位。 莎士比亞、希臘悲劇、日本劇作與文學, 他的舞台作品題材多元,涉獵廣泛。 將歌舞伎的表演符號運用於西方經典的搬演中, 形塑他獨一無二的戲劇美學。 精準如音樂的表演節奏、場面調度與聲光變化的緊密扣合,帶來觀賞的感官享受。 星光熠熠的明星卡司,讓他的製作經常未演先轟動,成為票房賣座的保證。 他是蜷川幸雄,日本人尊稱他為「世界的NINAGAWA」。 在長達半世紀的導演生涯中,蜷川執導超過百部的作品。 即將迎接八十大壽的他,創作力依舊驚人, 近年還推出「莎士比亞卅七部作品全上演」計畫。 此次在台灣上演的莎劇《哈姆雷特》,是他第八度挑戰該作品, 對他而言,每次的搬演不是舊作重製,而是全然的摧毀與再生。 本刊深入蜷川的舞台世界,揭開他如何兼顧美學成就與商業價值的成功秘訣。

-

特別企畫(二) Feature

明星就是王道 劇場變身「遊藝場」

日本商業劇場最大的特色之一便是「必須先有主角!」說穿了,商業劇場本身就是為了「主角」而存在,擔任主角的明星演員要具有吸引觀眾入場看戲的神奇魅力,也決定著舞台的成功與否。而另一方面,商業劇場多是由大型的演出公司主辦,使用大型劇場、長期不休息的演出檔期,加上把演出的場地打造成「大型綜合遊藝場所」,吃喝玩樂的設施應有盡有,讓觀眾在「追星」過程中還能感受到戲劇的魅力,同時也能夠在觀賞過程裡完成「綜藝娛樂」的遊樂饗宴。

-

特別企畫(二) Feature

前衛運動起家 奮戰商業劇場

曾是日本前衛劇場運動的健將,蜷川幸雄後來選擇進入商業劇場時,曾遭受當年同伴的不諒解與孤立,但他認為透過商業劇場與地下劇場的一來一往,讓作為表達者的自己只會更加地豐富,如果不如此做的話,個人的創造力就會陷入死胡同而無法前進。從其作品表現看來,蜷川的確是一個把地下劇場與商業劇場結合得很完美的導演,創作素材的多元,更打造了他獨特的劇場美學。

-

特別企畫(二) Feature

當東洋浪捲西方 衝撞中的官能饗宴

蜷川幸雄執導的作品範圍廣泛,從希臘悲劇、莎劇、現代戲劇到日本古典劇作家皆有涉獵,他在以西方為底的劇本上,加進日本傳統元素,強烈的視覺效果與巧妙運用的音樂牽動著觀眾的神經,看戲猶如經歷一場官能的饗宴。但蜷川的成功絕不只是賣弄異國情調與感官刺激而已,仔細閱讀原典,思考台詞,尋找表達的形式和語言,擅用演員的特質,激發演員的潛力,共同開創新的境地,或是蜷川持續成功的秘密。

-

特別企畫(二) Feature

不斷破壞與重建 在地化也普世化

蜷川幸雄迄今執導過十六個莎翁劇本,其中如《馬克白》、《哈姆雷特》等更重製了多個版本,每次都是破壞與重建,可見莎劇對他的重要意義。蜷川的莎劇,讓日本文化元素與莎劇情節融合,目的在於讓原本屬於「西方正典」的莎士比亞更接近當代的日本的觀眾。對於亞洲而言,莎士比亞是在「近代化」的框架當中被引進的「西方正典」,文化上的劣勢讓莎士比亞在亞洲從來不是「中性的」,對蜷川而言,導演莎士比亞是挑戰世界,同時也是挑戰異文化。

-

特別企畫(二) Feature

從莎士比亞到村上春樹 讓文學在劇場活現

精力過人的蜷川幸雄,劇場題材涉獵之廣,令人驚嘆,不只擅長翻轉西方劇場經典,也讓文學作品化成舞台上的精采演出,如改編村上春樹的《海邊的卡夫卡》、前川知大的《太陽》,甚至把莎翁喜劇《第十二夜》改編成歌舞伎版,明星演員加上精采詮釋,讓觀眾為之迷醉!!