印度

-

焦點人物 西塔琴演奏家

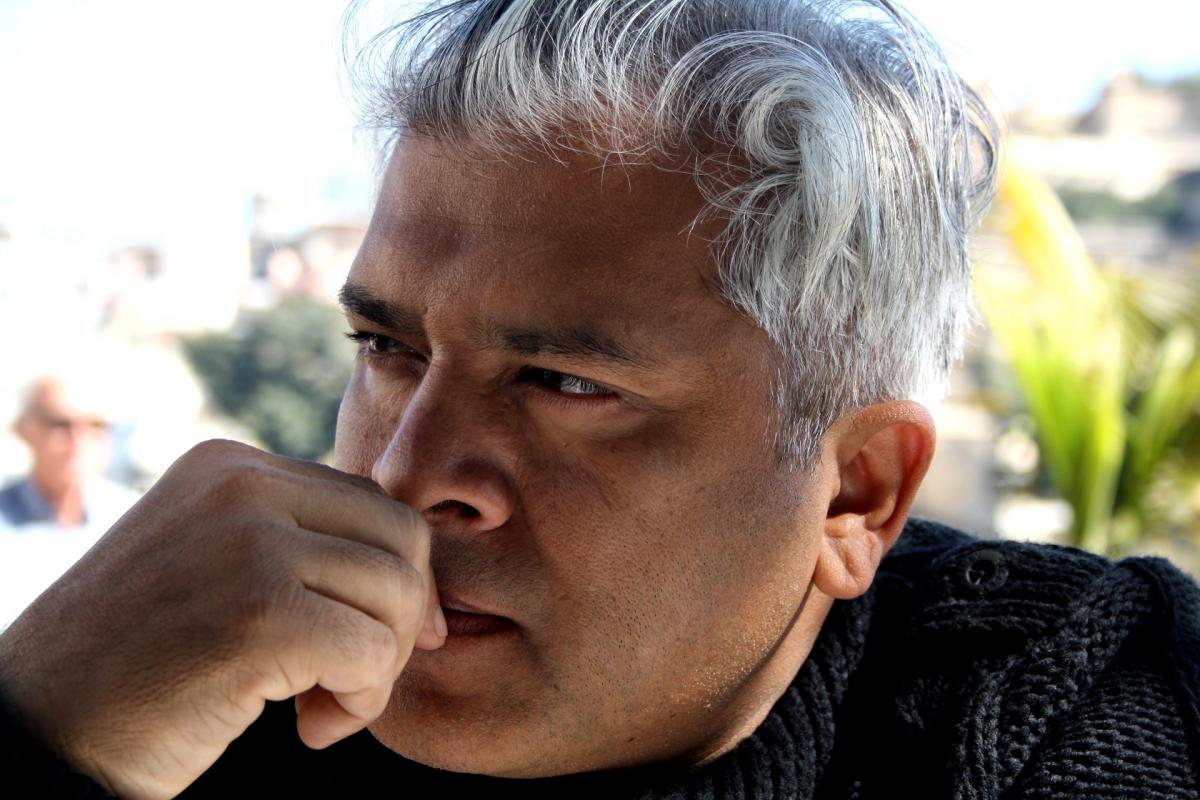

焦點人物 西塔琴演奏家吳欣澤 小公主與土匪共譜的日記

前一天才下過雨,天空陰陰的。想要畫面帶著綠意,還是決定在戶外拍照,只是擔心沒有陽光效果不好。但嚼著口香糖的吳欣澤拿出西塔琴,就著大石頭盤起腿,灑脫地說:「沒關係!我只要唱一首歌,太陽就會出來,屢試不爽!」於是他撥著琴弦,歌聲隨著風在空氣中傳送。哪管遊客來來往往的側目,閉眼入神的他,已經自處在一方晴朗的小宇宙中。 誤打誤撞的音樂之旅 難以想像眼前仙氣十足的吳欣澤,曾是一位出色的吉他手,拿過熱門音樂大賽、獲得最佳吉他手及創作新人獎,也在各大演唱會擔任專業吉他演奏。不僅如此,在不同場合也看到他百變的身分。明明認識的是吳欣澤,有時候節目單寫的卻是屋希耶澤,下次看到宣傳竟又變成AZeR澤原來,擁有一半噶瑪蘭血統的他,在演出母語創作時就以族名出現,他說:「『屋希』是家族的姓,意思是『一』,『耶』(A)是我阿公,『澤』是我。AZeR是我的噶瑪蘭名的轉譯。」雖然其中意義深厚,但對他來說卻感到私密,就好比只有親人才會這麼叫他,想推廣,卻又無來由地感到害羞。 認真說起來,他是個在101大樓旁長大的台北小孩。家裡很少提及關於原住民的脈絡,他也沒有長期在部落生活過。不過吳欣澤從小知道不管爬樹、游泳等體能活動都比同學們還要好,而且隨著年紀增長,他意識到自己愈「野」。狹隘的框架限制不了他,直到將這個野性灌注到音樂中,發洩在電音、迷幻搖滾、放克上。他雀躍地說:「當時在我身邊彈吉他的都不是一般人,我的老師是知名樂團的吉他手,全台最大的樂器行就在我家隔壁 」一切都是水到渠成,他清楚如果繼續彈吉他,也能夠闖出一番成就。「那是我的根!」他說:「吉他本來就是家裡有的樂器,長輩都會彈,多半也會唱台語歌紓壓,但對我來說,是得到另一種自由。」 直到有次買錯CD,西塔琴特殊的音色在他腦海中留下烙印。後來有天在淡水彩排結束,看到手工藝品店有人賣西塔琴,琴上連弦都沒有,他卻衝動地將它買回家,然後自己裝上古箏弦亂玩。不知道西塔琴的定弦怎麼辦?偏偏在之前買錯的CD上面翻到答案。 「一切都是緣分,我可能是被選中的!」吳欣澤笑著說:「我跟西塔琴的關係其實很緊繃!它好像是一個麻煩的小公主遇到一個土匪,土匪明明討厭麻煩的事情,偏偏愛上這個小公主,小

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review多重循環敘事的英雄故事

EX-亞洲劇團 2023 年的年度大戲《कर्ण迦爾納》,以印度說故事傳統的螺旋式循環架構為主軸,結合印度與台灣跨文化的音樂、舞蹈和戲劇元素,重新詮釋了印度史詩《摩訶婆羅達》(Mahabharata)中的黃金戰士迦爾納的故事,並融合當代創新的舞台技巧,將東方劇場中共有的情感要素,充分表述出來。 故事中,迦爾納因離奇的出生,面臨無法識別自己、活出應有尊嚴的困境。雖貴為太陽神之子,具備英雄特質和美德,但因社會階級的信念,不被允許成為太陽般、受人仰慕的英雄。 命運似乎一路與這位悲劇英雄作對;最後,迦爾納在混亂遺失的記憶裡,觸及到一線清晰的覺察,最終做出關鍵決定。身為戰士,他毅然放棄戰鬥的行動,意外讓他成為了「迦爾納」,以及與其命運相關連的人們,共同的英雄。 與西方文化慣用線性結構來歌頌生命不同,印度的故事傳統採用循環為基底架構。因此,一個故事有許多開始、中間有無數事件發生,以及多種結局的形式。 《迦爾納》一劇主要以三大層次的故事敘事為主體:第一層是台灣說書人與印度樂師之間的對話、第二層是吟唱詩人唱誦迦爾納的故事,第三層是迦爾納呈現自己的故事。隨著劇情展開,年老的母親崑蒂回憶過往,與少女崑蒂的重疊相遇、少女崑蒂與太陽神的交媾,以及隨從沙利耶對迦爾納訴說詛咒之事等劇情的發展,故事像個千層派,一層又一層深入,延伸出多重敘事空間。這些不同層次的敘事線,在狹小的舞台上同時出現,卻各自獨立,互不干擾;但實質相互關聯、互為因果。

-

Take the __ Train

Take the __ Train像是看了一場印度多重宇宙電影

來到孟買的第7天,我接到詢問是否可以去市中心豪華的 Palladium Hotel 代班彈琴,在印度也能遇上這種可賺錢貼補旅費的好事完全出乎我意料之外。事情是這樣的,當年在孟買新成立了一家音樂機構 The True School of Music,裡面被邀請來支援教學的老師大多是才從紐約曼哈頓音樂學院畢業的學生,據說這種能到世界另一端增廣見聞的機會大家都搶著要。但因為印度的工作簽證常因各種原因 delay,原定也在旅館安排了演出的鋼琴手簽證遲遲下不來,所以急需代班。 我原本只帶了些舒適的舊 T-Shirt 來旅行,只好演出前利用空檔去買演出服,由於尺寸有點大需要修改,以當地一般物價水準來說,這件新台幣百元的衣服之於平民百姓算是昂貴的奢侈品。結帳後,我好奇地跟去看改衣服的地方,那是一間小屋,走上像直線般幾乎垂直於地面的梯子通往2樓小閣樓,狹小的空間幾乎沒有空氣流動,非常悶熱,兩台縫紉機、3個男人埋頭工作著,不一會兒我的衣服就改好了!接著在前往旅館的路上,我見識了強烈的文化衝擊三:驚人的貧富差距並存。 照著交通指示,我搭了火車在 Lower Parel 站下車,準備換搭計程車。一出火車站,映入眼簾的竟是1個小男孩蹲在地上大便!往來的人潮沒有人停下來多看他一眼,小孩也旁若無人,一切如此自然再仔細一看,鐵路邊也蹲著好幾個小孩,原來周圍用廢紙箱搭成的房子是他們的家啊!如此簡陋艱困的環境中,其實有好幾戶人家生活著,看似家中的女主人正澆水灌溉著自種的菜園。 路邊攔了計程車坐上,不到10分鐘的車程,馬路邊沒隔多遠就出現一座座廢紙箱搭成的家,只見全家人坐在路邊搧著扇子納涼,有些婦女蹲在路邊洗菜,小朋友們幾乎是全身光溜溜的,也有媽媽抱著嬰兒在餵母奶,每個人看起來都黑黑髒髒的。路上砂石塵埃汽車廢氣滿天飛,空氣污染嚴重程度令人不敢想像,更不用說印度最出名的就是開車隨時要用力按喇叭!塵土飛揚加上噪音,這就是他們每天的生活啊當我還沉浸在這些感受時,突然發現,路旁景象已變換成一座座摩登大樓,然後,司機用濃厚的印度英文口音說:「Palladium Hotel 到了!」 彷彿剛才的一切都不是親身經歷,而是在車上看了一部電影。下車不到1分鐘,

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial莎士比亞在印度

今年五月,英國莎士比亞環球劇院新任藝術總監艾瑪.萊斯(Emma Rice)才剛上任,就推出了一齣飽受傳統媒體批評,但年輕觀眾卻愛得要死的《仲夏夜之夢》。這個版本之所以引來正反兩極的評價,除了萊斯的大膽改編,將劇中四位戀人之一的海倫娜,改由男演員詮釋,上演同志情節外,舞台、服裝和音樂都充滿濃濃的印度風情。只見演員在西塔琴的樂聲中,大跳寶萊塢的歌舞,為浪漫喜劇增添異國色彩。萊斯受訪時表示,《仲夏夜之夢》融合印度情調並非天外飛來一筆的狂想,而是劇中仙王仙后的衝突開端就是為了一個印度小男孩。 雖然莎士比亞從未到過印度,但伊莉莎白一世時期成立的「東印度公司」,早已將殖民貿易的觸角伸往印度等東方國家。莎翁在寫下《仲夏夜之夢》的時候,可能想不到,日後他會成為大英帝國殖民主義的輸出產物,而成為全世界的莎士比亞。十九世紀,英國人將莎翁帶到殖民時期的印度,他的作品是教化殖民地的重要工具,印度孩童學習莎士比亞,因為那象徵英國正統的文化與價值觀。甚至當時印度人必須能引用一段莎翁的名言,才能擔任公務員。 莎翁劇作深植於印度的土壤之中,其實不足為奇,很多莎士比亞慣用的手法,諸如時空的自由轉換、獨自與旁白、詩意與想像力等,在印度傳統文學中同樣可見。在民間,莎劇演出常被注入印度本土的語言和歌舞,賦予新生。除了演出,很多劇作家在創作中也經常採用莎士比亞的戲劇結構和人物塑造方式。因為英國與印度錯綜複雜的關係,不難理解相較於其他亞洲國家,莎劇在印度舞台如何更獲推崇與喜愛。 來自印度孟買的團體劇場(The Company Theater),是搬演莎劇最具代表性的團體。導演阿圖.庫瑪(Atul Kumar)從小跟著爺爺一起看莎劇長大,對於莎士比亞擅長探討人性的方式很著迷,也影響他日後的創作。阿圖.庫瑪將風格鮮明的印度傳統歌舞,融合在莎劇的演繹中,因而獨樹一格,經常受邀於國際藝術節演出。阿圖.庫瑪成功將被供奉在學院殿堂的莎劇,轉化為普羅大眾都能懂的庶民娛樂,有媒體評論:「如果有人告訴你,莎士比亞的語言讓他的作品拒人千里,那就帶他們去看看孟買的團體劇場。」 團體劇場的《第十二夜》由英國環球莎士比亞劇院委託製作,二○一二年在倫敦上演,成功征服了挑嘴的英國觀眾。問阿圖.庫瑪何為一個好的跨文化轉譯作品?他說:「最真實的戲劇,是跟文化教養連在一起的形

-

封面故事 Cover Story

殖民母國的印記 反映社會的工具

在大英帝國的殖民統治之下,莎劇一方面成為在印度的英國人與家鄉的連結,也漸漸成為英國殖民主義者推廣英國及其文化的工具之一。英國人在印度蓋起劇院,除了為當地英國居民而演,隨著普及英語與英國文學的殖民政策,印裔菁英統治階級也漸成為劇院常客,後來印度演員也上台演出莎劇。獨立之後,莎劇成了反映社會狀況的工具,更多的人看到莎劇呈現的種種問題,如族群對立、政治紛擾、家族戰爭,都成了當代寓言的基礎。

-

封面故事 Cover Story

回到源頭 尋找現實的啟示

國際劇壇知名的跨文化大師彼得.布魯克與亞莉安.莫虛金,都曾向印度傳統表演請益,並深入當地汲取靈感,融入自己的創作之中。前者以九小時的巨構規格搬演印度史詩《摩訶婆羅達》,為此花了十年準備,並數度帶團隊深入體驗印度文化。後者則學習印度傳統表演形式,轉化運用在莎劇或希臘悲劇的表演上,或以印度人文精神反思當代世界。恆河文明讓劇場創作者重新思考文化的本質、找回舞台表演的核心價值與創作的無限潛能,充滿承先啟後的能量。

-

封面故事 Cover Story

寶萊塢莎士比亞 深刻融入社會脈絡

作為大英帝國留給印度的耀眼遺產,莎士比亞戲劇在印度電影界也綻放出燦爛獨特的樣貌。帶著跨國意味的寶萊塢莎劇電影,可說是曾被殖民的印度對於殖民者英國,一種文化上「頂嘴」,用寶萊塢文化來回應英國文化。其中值得一提的是偉沙.巴度瓦的「莎劇三部曲」,把莎劇放在不同的印度社會/政治脈絡,拍出《馬科布》、《奧卡拉》與《海德爾復仇記》三部寶萊塢模式的莎劇電影。

-

封面故事 Cover Story

創作融匯東西古今 從多元孟買邁向國際

成立於一九九三年的團體劇場,身處文化與語言多元的印度大城孟買,作品也反映了孟買的斑斕特色,更以繽紛的印度元素踏上國際舞台。二○一二年應倫敦莎士比亞環球劇場之邀,參與倫敦奧運相關活動「全球到環球」(Globe to Globe)演出《第十二夜》,將寶萊塢歌舞與卡達卡里等傳統舞蹈融入莎劇,備受矚目。

-

封面故事 Cover Story 專訪《第十二夜》導演

阿圖.庫瑪 從自身源流 找到喜愛與真實的戲劇

即將帶著《第十二夜》造訪台灣的印度導演阿圖.庫瑪,本身的藝術歷程就是活生生的跨文化範例他接受過傳統印度武術、歌舞的訓練,也曾到歐洲受過義大利即興喜劇、默劇及肢體劇場的訓練,東方與西方的表演藝術在他身上激盪,也讓他在創作跨文化戲劇時有更深刻的思考。他以印度本有的Nautanki戲劇形式改編《第十二夜》,濃厚的節慶氣氛,風靡了世界各地的觀眾!

-

藝@展覽

兼融傳統迸發的印度當代藝術新能量

「發現印度印度當代藝術特展」中,廿九組印度藝術家帶來六十三組雕塑、裝置、錄像、攝影等作品,主題涵蓋印度社會的種姓制度、貧富差距、政治、戰爭、生態浩劫等議題與現況。印度當代藝術家反芻豐厚的傳統底蘊,融合當代思維與美學手法,勾勒社會生活的梗概,多元的創作面向早已超越一般對印度的刻板印象。

-

藝妙人物事

藝術新住民Jayanta 在創作中尋根

來自好山好水的印度曼尼普省,身懷多元劇場身手的Jayanta,為愛來到台灣,與台灣妻子、也是劇場工作者的林浿安共組了「EX-亞洲劇團」,從初來乍到時的惶惑不安,到四年下來端出令人印象深刻的《阿濕波變身記》、《老虎和士兵》、《島》等製作,豐富的肢體與語言令人驚艷,藝術新住民Jayanta,也在台灣穩下了創作的腳步。五月他將與劇場演員魏雋展合作《假戲真作》,讓劇場再度跨越語言與種族的隔閡。

-

特別企畫 Feature 在德國.體驗碧娜新舞 碧娜.鮑許二○○七年最新作品

浮光印度 流瀉溫和舒緩

今年五月十八日在烏帕塔首演的碧娜.鮑許新作,依然沒有名字,以印度為主題。但整晚看下來並不覺得與印度文化特別緊密相連,只有幾幕較為明顯。和過去作品強調的兩性衝突與暴力挑釁相較,新作顯得極為溫和舒緩,這也許是碧娜.鮑許印度之旅所得到的主要感受吧!

-

舞蹈

源於傳統,辯證傳統

香卓里卡將婆羅達納天近乎炫技的肢體開發,轉成了對身體的自我觀照,連帶引發哲學省思。例如《肉身/慾.火》初始,女舞者長段獨舞在靜極緩慢的動作中,舞者與自己的身體何等接近!在現場的樂器與歌手吟哦聲中,時間的流程更為清晰,舞者的生命與亙古循環的時間同時開展。

-

環球舞台

愛在戰火蔓延時

在作品裡描繪戰爭,是提允一向的創作主題; 家鄕長年的戰亂與血腥,尤其是前年一場示威抗議事件, 使敏感纖細的提允,以退還印度最高榮譽的象徵行為, 自己從事藝術專業的虛幻和挫折, 進而實踐自己對同胞的關愛。

-

印度舞

爲神而舞 印度的古典舞蹈

和許多古老的文化一樣,印度的音樂、舞蹈和藝術最初都和神話及宗敎息息相關。幅員廣大、人種衆多的印度自然有許許多多的舞蹈,一般可以粗分爲古典、民間和部落(即少數民族)三大類。記載最詳,傳播最遠,而被公認最具代表性及藝術性的是古典舞,即:南方的婆羅多、西南的卡塔卡利、北方的卡塔克和東北的曼尼普利。

-

專題報導 Feature

偶戲的大千世界 閻振瀛談世界偶戲

戲劇學者閻振瀛製作過四次國際性亞太偶展,亦常赴國外考察、觀摩。各國偶戲的不同特色,他爲我們一一道來