許多參與貝克特作品演出的演員,都在歷經挫折之後,放棄動機和情感的分析,轉而投入外在肢體和聲音的摸索,反而把握了貝克特作品的神髓,關鍵就在於Simple(簡單)和True(眞實)兩個字。不知道會不會是陸愛玲想太多,想講的也太多,而讓這齣《無言劇》無法拔地而起。

密獵者劇團《無言劇一二及其他》

1998年12月18〜20、25〜27日

皇冠藝文中心小劇場

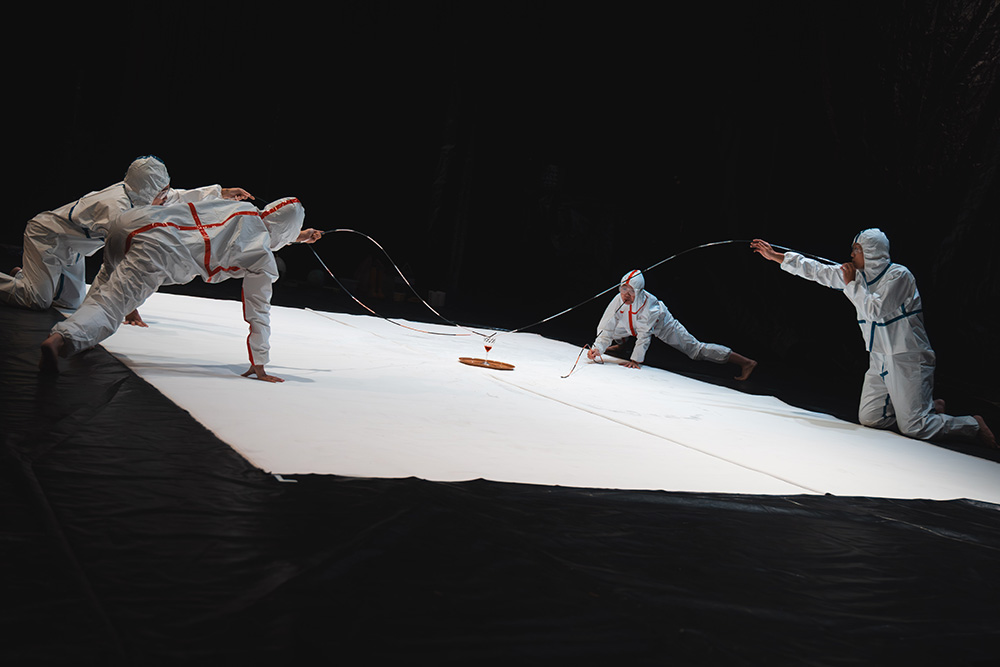

對陸愛玲導演深懷期待的人,看過她在十二月底皇冠藝術節呈現的演出《無言劇一二及揷曲》,幾乎都會異口同聲地表示:這齣戲太難了!當然,若嚴格而論,也可以批評陸愛玲並沒有掌握住貝克特這齣戲的劇場效果;所謂劇場效果的其中一個定義,或許可說是無法全然打動觀衆。然而,儘管這齣戲斧鑿痕跡處處,細心的觀衆和讀者,或可從陸愛玲大膽嘗試的方向中,探勘許多値得開挖的問題。

技術條件的無法克服

我們從源頭開始推斷,並且嘗試做個比喩。這齣戲(除了陸愛玲自己寫的九頁《揷曲》)原作不過短短兩、三頁的篇幅;若就導演在節目單中所暗示,以演員行爲、相對物件與空間位置來佈置全劇架構,把觀衆的想像和互動看成一種「科學能源」的話,《無》應該可以形成一座龐大複雜、能量源源不竭的行星體系。有趣的是,若把這個比喩和《挿曲》一段所提到貝克特的大鬍子和大書包的畫面連結,《無》劇似乎先天上就有「上帝造就萬物」、「盤古開天闢地」的創造之便。但爲什麼《無》劇無法乘著陸愛玲豐富的想像之翼,直上九霄,反而沈沈地摔落地面,變得平凡而零散?這麼殘酷地比擬,主要也是因爲觀衆實實在在地目睹了「物件」與「空間」的粗糙和尷尬;技術條件的無法克服,應該是這次《無》劇無法自然表現的第一個問題。

皇冠小劇場與觀衆的近距離、低矮的天花板和舞台兩側固定的翼幕,限制了《無言劇一》的道具表演。在想像中,道具出場應該是從天而降、不著痕跡,搭配一位演員乾淨俐落的動作設計;可惜白箱、水瓶、綠樹等道具綁線的明顯,和兩側翼幕的起起伏伏,讓偌大的空間,無法收藏劇場幻覺。另外,《無言劇二》中最重要的刺槍,應該在沈穩前行中,刺向兩個大袋子,卻因爲移動技術的瑕疵,失去了對原劇想像行進中的操弄性。

相反地,當我們拿《揷曲》中演員朱宏章隨手拈來使用的帽子、外套、長凳和地毯等道具來比較,這裡似乎可以交互辯證道具與表演幻覺的關係。在前者中,我們需要一定程度的幻覺技術,好讓觀衆進入一定的想像交流,但這樣的幻覺卻一再被無意(技術無法克服)或有意(演出最後兩側翼幕的揭露)地打破和提醒;然在後者,我們知道這是演員刻意拿出來使用的東西,但卻在演員順理成章地運用下,我們不斷期待演員會在那張魔毯上,變出什麼角色花樣。因此,從導演的立場來考量,究竟技術瑕疵是不可避免的命運?還是能有「同理可證」的詮釋選擇?

音樂與節奏的模稜兩可

平心而論,這個世界上恐怕沒有多少人自認看得懂貝克特的作品,這點事實需要編導和觀衆一起坦然接受,因爲連貝克特本人都盡量避免解釋自己的用意。一九八四年在紐約貝克特劇場演出《搖籃曲》成名的女星Billie Whitelaw,被問及如何詮釋貝克特的作品時,她直截了當地回答她根本不懂貝克特在寫什麼,也從來不以理性分析的角度來看待貝克待的劇本。不過她比我們幸運的是,有貝克特親自朗讀劇本給她聽,她利用自己的直覺,透過貝克特朗讀的音樂性和節奏感,來摸索自己的詮釋。音樂與節奏的模稜兩可,是《無》劇呈現時情感流動窒礙的第二個問題。

回到演員行爲、相對物件與空間位置來看待《無》劇,沒有細膩直覺地掌握「流動」(或說「節奏」),大大影響了演員詮釋表現、物件對應方式和空間布局想像這幾方面,也就是嚴重影響了這個行星體系的運作。第一,物件本身沒有節奏感和音樂性。在《無言劇一》中舉凡箱子、剪刀、繩子、水瓶,甚至哨音、口琴等不同音效的出現點和出現速度,都應該像是作曲家腦海裡的音符,以不同的音階(感情態度)和節拍(動力速度)來演奏;我們可以以同樣的道理來檢驗《無言劇二》,甚至《揷曲》中的所有道具和演員肢體。

第二,除了物件本身的音樂性和節奏感需要考慮之外,物件與物件,物件與空間,物件與演員,甚至物件、空間與演員的彼此互動,也應該更審愼地選擇順暢自然的,或定義淸楚的相對速度。若以《無言劇二》中兩位演員王仁千與徐堰鈴的表演風格與方向爲例,觀衆可以發現王仁千有明顯的默劇表演質地,每個表情與行爲的轉折點,都斷然淸楚,甚至肢體移動都有一定的規律;無形中像是戴著面具的小丑,按照設計的程式表現情緖和意義。而演員徐堰鈴的表演雖然風格化,觀衆並無法找出她所依循的程式,表演轉折也不像頓號出現那般淸楚,她的表情行爲顯然出自個人經驗。若細看劇本,前者飾演的角色A,重複使用的動詞是consult(看錶的動作)和brush(抓頭和刷毛、刷牙的動作);後者飾演的B,則不斷重複brood(胡思亂想或沈思)和pray(祈禱)。或許這兩個角色的表現,符合導演的期望;但兩者之間的對比和關連,或是節奏對應的模糊,並無法讓人有相輔相成的感受。暫且不論這樣的節奏掌握是否更好,我們或許可以思考導演的節奏掌握有沒有效。

《揷曲》的驚喜及其他

我們回頭檢驗這齣戲唯一的一段有言劇《挿曲》。演員朱宏章的詮釋表現,在筆者觀賞的兩場表演中,截然不同。或許是演員能夠體會劇本中演員思考導演與劇作家用意的心情,也或許是《挿曲》一段所提出的許多問題,都是導演陸愛玲的衷心之語,朱宏章在首演的呈現,相當具有效果;也就是說,《挿曲》的詮釋與發問,使觀衆能夠塡補和適應《無言劇一、二》的沈默。《挿曲》的感慨和語言,有效對比了《無言劇一、二》的留白與動作。不知爲什麼到了第二週的演出,朱宏章的表現顯得相當沈重平板,即使有許多俏皮活潑的台詞可以發揮,在缺乏節奏與詮釋的狀態下,《揷曲》反讓《無》劇繼續沈悶下去。

《揷曲》的安排,筆者不敢論斷是成功或失敗,況且又有前後詮釋的不同;相對於某些創作者自發想像的畫面與肢體詮釋,陸愛玲用自己的語言,有感而發地回應貝克特的作品,其實相當令人驚喜。同時,幸見演員朱宏章在首演中自然輕鬆的表現,著實叫人印象深刻。

《無言劇一》意料中的表現,似乎暴露出《無》劇技術瑕疵與缺乏節奏的兩大問題。第一,演員王仁千的默劇表演,來自理性設計而非感性直覺;這個角色的關鍵動詞reflect(反應,回應,反射),不斷被重複表演,容易流於疲態,其實只要細作節奏區別,自會產生效果。第二,這種默劇表演方法,混雜了一些日常動作,如演員碰觸綠樹陰影的方式,模仿彈拉樂器的動作,熟練而淸晰的轉折,讓人感受到演員的技術,而非一個角色(或小丑)的習慣。第三,演員暴露在許多捆綁道具的線條之間,還要裝作看不見;明明膝蓋挺直即可碰觸的距離,演員卻得表現地難如登天,都使觀衆遠遠退於美感距離之外,也無法積極思考這些詮釋的內涵。第四,導演使用大衛達令David Darling的大提琴音樂,固然有其個人偏愛,但卻硬生生限制了觀衆對於這段無言劇「留白」的想像;更何況音樂與演員表演節奏的不同,更讓這段本來可以自由奔馳的「流動」,受到左右夾擊的干擾。

導演概念與詮釋的辯證

在談論導演詮釋之前,先舉個八卦當例子。一九八四年,美國知名女導演JoAnne Akalaitis爲麻州ART劇團執導貝克特的劇本End-game,遭受到貝克特個人和其美國出版社Grove Press的強烈抗議。原因是導演並不忠於原著,不顧貝克特的場景指示,將一座類似地下鐵車站的背景,搬上舞台。雙方爲此爭執不休,甚至要吿上法院,最後因爲訴訟費無法解決,ART劇團只好允諾於演出前,將貝克特個人/出版商代表和劇團藝術總監Robert Brustein的聲明,夾在節目單裡,發給每個入場的觀衆。貝克特認爲,導演可以不管去世編劇的意見,自由詮釋,但不能忽視還存活著的作者;傷害他的感受;他在聲明中強烈表示導演的錯誤詮釋,要求觀衆要注意原劇指示和導演概念的不同。然而導演和劇團方面所持理由是,一齣戲的成果不在於平面文字,而是當下、當時、當地的整體表現效果;因此創作成不成功,牽涉到所有參與這齣戲的藝術家的詮釋。

說完這個八卦,不知道導演陸愛玲會不會慶幸貝克特已經不在人世?《揷曲》的出現,著實引發導演概念和導演詮釋的辯證問題。對於演員來說,劇作家和導演都有他們發聲的目的和需要,那演員如何從中找到自己參與的意義?在此,我們一方面爲這齣戲刺激的問題感到興奮,卻又爲《無言劇一、二》承受許多的情緖與辯證責任而感到不自在。許多參與貝克特作品演出的演員,都在歷經挫折之後,放棄動機和情感的分析,轉而投入外在肢體和聲音的摸索,反而把握了貝克特作品的神髓,關鍵就在於Sim-ple(簡單)和True(眞實)兩個字。不知道會不會是陸愛玲想太多,想講的也太多,而讓這齣《無言劇》無法拔地而起,奔向無窮的太空星雲。這應該還是無解吧。

文字|傅裕惠 劇場工作者