平珩

-

特別企畫 Feature 2024年度現象:06.舞蹈空間舞團轉型

特別企畫 Feature 2024年度現象:06.舞蹈空間舞團轉型從老牌舞團轉型,談現今扶植團隊面臨舞蹈創發環境之處境

2024年最震撼台灣舞蹈界的消息,莫過於成立35年的老牌現代舞團「舞蹈空間」於10月底宣告放棄國藝會每年約500萬的資金補助(演藝團隊年度獎助專案,前身為文建會╱文化部扶植團隊政策,本文簡稱為「扶植團隊」),自願轉型為自籌營運的教育推廣型舞團。消息一出,「台灣又少了一個專心跳舞的舞團」大概是舞蹈圈中最常聽到的感慨與不捨。但從團隊經營的立場而言,「專心跳舞(指舞團長期培訓專屬舞者)」在當今台灣舞蹈藝術展演環境裡,究竟是被擁有32年歷史的扶植團隊政策所引導的傳統美德,還是對舞蹈生態快速變遷的不識時務?筆者從一個專業觀眾、教育者、擁有7年扶植經歷的創作者立場,分享近年對扶植團隊面臨現今舞蹈創發環境之處境觀察。 近幾年來,台灣各地表演場館、藝術節、創作平台變多,舞蹈工作者的表演與創作機會都因此增加。演出爆增是舞蹈環境蓬勃發展的表徵,但細探究底的話,每個製作的工作╱排練時數則是大幅減少。創作者與舞者「為了生活」或「環境所逼」都只能「接case」般一檔接一檔地跑江湖,平均兩個月轉換一個工作環境,同時接3檔或4檔演出以上的搶手表演者也大有人在。這或許是整個大環境變遷的影響,大家不再走專一工作的傳統路線,紛紛改為多工與團隊合作的共創模式。舞蹈表創的形式與題材也變得更廣,從素人到專業科班生都能找到適合自己的舞台。同時,創作者為了能因應不斷縮減的製作時程,結構上以片面取代完整、自我探索取代專業性的表述,提問式、概念式與結構即興編舞逐成顯學。因此,當需要時間淬煉及穩定營運培育下產出的舞者身體表演性不再吃香、年輕舞者普遍不願意被單一舞團綁約受限時,團隊是否有需要加入或留在扶植體系是值得思考的。

-

看戲不忘電影

看戲不忘電影疫情之下且戰且走、應變創新

荷蘭舞蹈劇場在後季利安時代採用了客席編舞家制度,培養出許多具票房魅力的新銳編舞家,因應歐陸許多劇院製作的支持,編舞家不需成團,就能與不同劇院舞團合作,提供發展舞台,逐漸成為新趨勢。而舞蹈空間與不同編舞家合作,早於這股潮流,相對於歐陸現況,既非國家舞團又非劇院舞團,策略性的劇院製作國際共製,靈活應變的能力強化了應對無常疫情的韌性。

-

藝@書

藝@書十年一劍為《月球水2.0》搞笑

繼去年出版《藝想天開平珩的創意工作學》,與讀者分享多年藝術工作行政經驗後,資深表演藝術工作者、舞蹈空間舞團創辦人平珩,更在今年3月推出《一堂永遠不會結束的課》,透過多個親身參與的國際交流與共製合作案例,分享其中的酸甜苦辣與眉眉角角,展露精采演出背後的不為人知的內幕與歷程。近期舞蹈空間舞團與日本東京 鷹舞團二度合作的《月球水2.0》將以線上映演方式呈現,本刊也特地選摘本書中相關章節,讓讀者一探此製作背後的點點滴滴

-

藝@書

藝術行政也要勇於「藝想天開」

在台灣尚未有「藝術行政」觀念的1980年代,平珩就因為「皇冠舞蹈工作室/小劇場」的成立,啟動了「藝術行政」人生,「在誤打誤撞的不得已中,開始摸索這塊從沒人教過的領域」,累積40年的經驗,化為這一本《藝想天開:平珩的創意工作學》,讓大家看見藝術行政的各種工作眉角,如何也透過創意支持著藝術的發生

-

封面故事 Cover Story 請回答

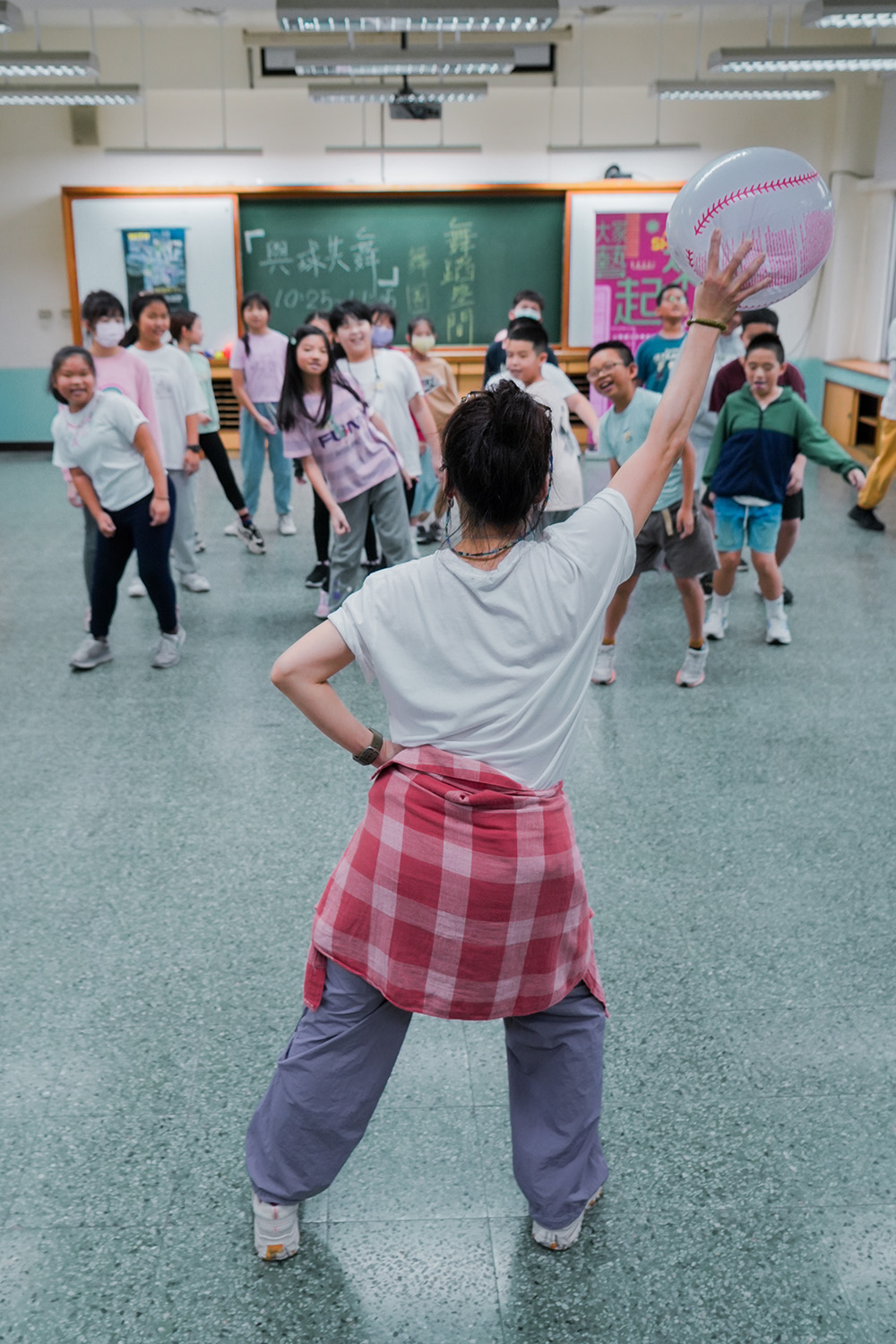

封面故事 Cover Story 請回答舞蹈空間舞團:前進校園,讓孩子學會用身體說話

Q4:當政策將資源導向下一代觀眾,我們要如何建構出他們接觸、觀看、想像表演藝術的路徑?

-

《舞蹈欣賞》全新改版 回望台灣舞壇30年丰姿

由國立臺北藝術大學舞蹈學院名譽教授平珩主編的《舞蹈欣賞》自從 1995年出版以來,成為莘莘學子認識舞蹈的基礎入門書,出版迄今的30年歲月裡,舞蹈藝術蓬勃發展,型態千變萬化,遂予改版修訂、填補空缺,以與時俱進。

-

少年往事

少年往事溯源之前的溯源

對藝術家劉若瑀的認識,不外乎「優人神鼓」的創辦人而「鼓」也成為藝術標誌。不過,這其實是1993年之後的她,邀請黃誌群加入、擔任擊鼓指導,原本的「優劇場」正名為「優人神鼓」,她也在2004年將本名「劉靜敏」改為「劉若瑀」。鼓與名字,是外顯的,但更著重朝向內在的修煉,恰如劉若瑀說話的語氣既平靜又溫暖,既平穩又充滿生命律動。 「優劇場」創團的最初5年其實是劉若瑀「溯源」的過程。當時的「溯計畫」,包含:走白沙屯媽祖遶境;學習太極導引;《七彩溪水落地掃》用民間文化的形式講述環境問題;第一次進實驗劇場的《鍾馗之死》運用踩高蹺和北管、太極拳,以車鼓弄形式完成《巡山頭》,《老虎進士》採用道士科儀等。後來離開優劇場的王榮裕創辦金枝演社,還有吳文翠、邱秋惠等人也在溯源之後繼續往前走。 但來自新竹眷村的劉若瑀說:「他們就是在這樣的背景裡長大,而我就是竹籬笆隔著一層⋯⋯」她的溯源又在哪裡?

-

特別企畫 Feature 平珩X孫平X黃雯

特別企畫 Feature 平珩X孫平X黃雯從相遇和關係開始,慢熬製作亞洲網絡(上)

為了打造可以持續發展創作的健全環境,無論民間的藝文組織或獨立製作人,都在機構跟政策之間試圖找到資源協作的可能。然而,還需要一套合適的工作方法,一顆積極熱誠的心,甚至是一場旅遊,一個成熟的製作才有機會發生。 在國際共製的情境下,不同的語言、文化背景和創作環境,又是更大的挑戰。同時,另外一些問題也會出現我們怎麼選擇合作對象?怎麼組織彼此的關係?甚至,在近年以「亞洲」為名的國際交流日益增加的場景中,更迫切的問題或許是:我們是誰?又怎麼被定義? 對此,我們邀請遊走藝文團體與官方機構的製作人孫平擔任主持,與成立皇冠小劇場並在90年代發起「小亞細亞網絡」的舞蹈空間舞團藝術總監平珩、近年活躍於各項國際專案的獨立製作人黃雯同桌對談,回顧90年代至今持續變動的文化政策和生態環境,重省以「亞洲」為名的製作、交流的可能性與框架。

-

疫情後浴火重生 舞蹈空間✕東京 鷹影像版《月球水2.0》登陸

舞蹈空間舞團和日本全男舞蹈團體「東京 鷹」暌違12年再度攜手合作,推出影像版《月球水2.0》,將於3月25日至27日於OPENTIX Live線上特映。延續《月球水》概念,影像版以「月」、「球」及「水」的主題創作,突破慣有藝術層面的跨界之作,結合搞笑戲劇的漫畫式演出,運用舞蹈、戲劇、音樂、影像與燈光,創造出一檔台日混血娛樂韻味作

-

少年往事

在舞蹈中學會應對進退的小女孩

5月初、適巧疫情三級警戒宣布前,「舞蹈空間舞團」在「勥之2」發表兩支形式、議題截然不同的舞作;與此同時,創辦人暨藝術總監平珩出版首部著作《藝想天開:平珩的創意工作學》,凝鍊40年從事藝術行政的「舞功」精髓,扭轉外界對行政的刻板認知:和藝術家一樣,行政人也亟需「創意」才能因應藝術創作的各種突發狀況。 平珩在1984年設立「皇冠舞蹈工作室」、「皇冠小劇場」,1989年創辦舞團,她在國立臺北藝術大學任教至退休,身負「表演藝術聯盟」理事(長)和國家兩廳院藝術總監等職務多年,常任評審、諮詢委員並長期耕耘校園舞蹈教育,多元角色的歷練,讓她得將「藝術行政」闡釋得相當現實與透徹,從沒人知道「何謂藝術行政」的1980年代,她就和舞蹈界的夥伴「邊摸石子邊過河」一起捲起袖子幹活兒。 若非平珩在書中提起,我們都忘了,在林懷民還沒將「舞者」定名之前,台灣過去是稱作「跳舞的」。在還沒有「舞者」這個名稱和職業觀念的洪荒年代,這位投身舞蹈藝術的前輩,究竟是受到什麼樣的啟發,熱愛舞蹈至以身相許?

-

藝號人物 People 舞蹈空間舞團藝術總監

平珩 為了藝術 創造「空間」

今年適逢「舞蹈空間舞團」卅周年,作為繼雲門舞集之後、台灣第二個專業現代舞團,舞團的特色在於不突顯單一創作者的標誌,而是如其名「舞蹈空間」為舞蹈人準備好的一個創作空間、合作網絡,讓合作的編舞家、設計者展現多元創意,而維持這一切的,正是該團團長兼藝術總監平珩。回顧來時路,平珩談及舞團的核心精神,她最在意的,就是舞蹈性,「每一次都希望開發新的肢體語彙。」

-

平心而論

藝術行政有意思

藝術行政,絕不是可以照著標準流程操作的公式化工作,而是必須將「藝術」與「行政」兼容並蓄的工作,至於到底是以藝術的眼光處理行政?還是以「懂得」的共識與藝術家工作?或者是用「藝術」的理想建立目標?這一切並沒有定案,只有不斷嚐試更好的做法!「藝術行政」最迷人之處便在於此。

-

專欄 Columns

取個好名字─藝術行政教我的第一件事

藝術行政到底和一般行政工作有何不同?藝術行政到底教了我什麼?回看種種,無非是一連串的自我思辨,及如何在有限的資源中,尋求最大的可能。取個名字是如此,「抗拒」老爸是如此,「出國演出」也是如此。藝術行政,重要的或許是「藝術」那兩個字,更重要的或許是藝術中的「創造」精神。

-

企畫特輯 Special

混亂遊戲室裡 玩出幻想冒險

原本要延續第一集、講「王子公主幸福快樂在一起」後的日子,卻被「不聽話」的導演鴻鴻大顛覆,身為新手老爸的他在生活中和孩子學習,發展出以小野寫的童話《藍騎士與白武士》為本、以物件玩出視覺與表演的製作《不聽話孩子的故事2藍騎士和白武士》,甚至也納入台灣社會觀察,讓孩子一起關心社會。

-

兩廳院櫥窗 Hot at NTCH 再任藝術總監 開心「回鍋」兩廳院

平珩 期待分享更多、開創更多

再度回到兩廳院擔任總監一職,曾協助兩廳院轉型行政法人的平珩看到現在的改變組織更精簡,運作上軌道,她表示「這次回來心情還蠻開心。」而對於兩廳院的角色,她認為兩廳院應該是扮演國家的「表演藝術研發單位」角色,引進藝術價值高的演出為國人開拓視野,並可透過國際共製,讓國內創作走上世界舞台;而在國內新場館陸續完工的此時,更需要兩廳院將廿五年的營運經驗分享出來,協助國內演出環境迅速步上軌道。

-

編輯精選 PAR Choice Taipei vs. Tokyo

潮味」舞春風--舞蹈空間舞團與東京鷹《月球水》

身穿高校生制服的日本樂潮流系全男子現代舞團「東京鷹」(Condors),這回尬上舞蹈空間舞團,兩團在台灣日本兩地激盪舞蹈火花,舞團的同樣百變,碰撞出個性獨具、交手精采、合體絕妙的創新作品《月球水》。舞作融合了舞蹈、戲劇、影像,洋溢彈性、創新、幽默、機趣。

-

幕後群像 幕後千秋 /什麼是舞譜 ?

舞譜 動作的無字天書

你知道舞蹈也可以用舞譜記錄嗎?你看過舞譜長什麼樣子嗎?你知道舞譜怎麼讀、又是怎麼用的嗎?本刊特別專訪兩位舞譜專家:台北藝術大學舞蹈學院院長王雲幼及藝術與人文教育研究所所長平珩,為大家解開舞譜的秘密。

-

舞蹈

舞蹈林文中與島崎徹 酣暢舞動速度感

舞蹈空間藝術總監平珩說:「台灣舞蹈近幾年趨向身心靈,內觀式的沉靜、緩慢等東方特色明顯;而面對日新又新的快速性,現代人與年輕人的速度感不容忽視。」於是,她請來兩位深受西方訓練的編舞家林文中與島崎徹,來演繹瞬間移動的炫目變貌。

-

藝視窗 News

藝視窗 News2007年世界劇場日宣言與講者出爐

【國際】 2007年世界劇場日宣言與講者出爐 聯合國教科文組織的國際劇場協會(International Theatre Institute,簡稱ITI),是全世界最大的國際劇場組織。ITI於一九六一年訂定三月廿七日為世界劇場日(World Theatre Day),之後每年的這一天,ITI都會選出一位代表人物來替劇場界向全世界發言,包括陽光劇團莫努虛金(2005)、劇作家哈維爾(1994)、導演彼 得.布魯克(1998)等人,都曾獲此殊榮。 今年有別於以往,發言人是沙烏地聯合大公國沙迦邦邦長Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi蘇丹,他也是第一位非劇場相關出身的國際劇場日發言人。除了是政治領袖外,Al-Qasimi也是伊斯蘭史學家與阿拉伯問題專家,學術 經歷豐富。教科文組織曾於二○○三年頒發人權獎章給他,感謝他長期對兒童、教育等國際事務的協助。 在宣言稿中,Al-Qasimi強調自己早年劇場生涯對他的影響,在後來的學術生涯中,更確認了將世界視為舞台的觀點。最後他強調劇場顯現善惡爭鬥的本質,並說:「我們是會死的,但劇場卻如生命自身般永恆。」 在世界劇場日,ITI總會除了例行的劇場宣言外,還會與各國分會聯合舉辦相關慶祝活動,詳情可見網站www.iti-worldwide.org。(耿一偉) 博物館劇場大展演五月芝加哥登場 今年五月十六、十七日,第六屆博物館劇場大展演(Museum Theatre Showcase)將假美國博物館協會(AMM),於芝加哥舉辦年會的博物館博覽會上舉行。此活動由國際博物館劇場聯盟(International Museum Theatre Alliance)主辦,希望能增加博物館界與大眾對博物館劇場的重視。 所謂的博物館劇場,是透過劇場元素與詮釋技巧,在博物館或文化中心中進行的推廣活動。例如在史前博物館中以真人扮演的方式模擬古代人生活片段、或是透過科學技巧在舞台上製造超級變變變般的幻覺趣味、在動物園區裡演出

-

特別企畫(二) Feature 回顧與前瞻-為表演藝術「開拓視野」,就要比大眾的眼光再前進一點

如何開發新節目?就要看創意!

外貌威嚴又華貴的兩廳院,看似「老成」,其實也不過剛要迎接二十歲的成年禮,本刊特地專訪兩廳院的大家長藝術總監平珩,一談兩廳院的「生日願望」。平珩指出,她希望兩廳院的形象可以至少是「五十歲的外表,三十歲的活力」,能夠更親民,可以瘋狂,也可以優雅,而且是一種品味的象徵!