2025 FOCASA馬戲藝術節-澳洲.引力神話馬戲團《一萬小時TenThousandHours》

2025/10/4~6 21:00

2025/10/10~12 15:00、21:00

高雄 M探險號 馬戲篷(高雄展覽館輕軌站旁大草地)

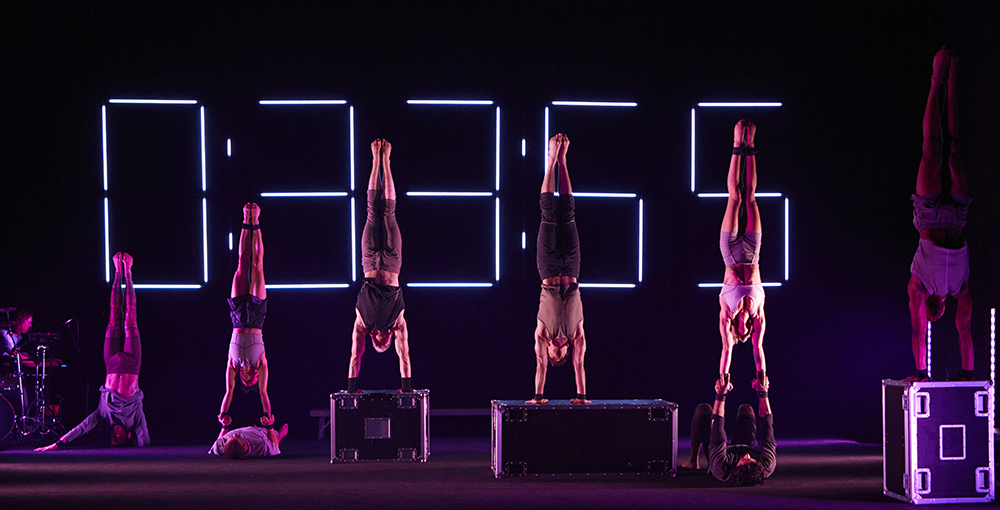

觀眾還未入場坐定,8位赤腳、身著日常排練服的表演者已經在場上暖身,有人倒立、有人翻身落地,有人抱著肩膀喘氣,汗珠順著手臂滴在黑色地版。這裡既是排練場,也是舞台。演員身後,是一座巨大的 LED 時鐘,冷峻白光顯示著「10,000:00」的倒數起點。表演還沒正式開始,空間早就充滿能量。

這是來自澳洲阿德雷德(Adelaide)、最具代表性的當代馬戲團隊引力神話馬戲團(Gravity & Other Myths,簡稱GOM)去年首演的最新作品《一萬小時》(Ten Thousand Hours)。此作接連拿下2024年阿德雷德藝穗節「最佳馬戲表演獎」(Best Circus Award)以及2025年「評論人協會獎」(Adelaide Critics Circle Award)。今年10月將應FOCASA馬戲藝術節之邀,來台演出。

我們不是超人,更無需偽裝成鋼鐵

專訪《一萬小時》導演拉克蘭.賓斯

從 2009 年共同創辦引力神話馬戲團(GOM)以來,拉克蘭.賓斯(Lachlan Binns)一直是這支澳洲當代馬戲團隊的核心人物。他從小接受馬戲訓練,成長於阿德雷德(Adelaide)的青年馬戲機構 Cirkidz,如今已從台上的表演者,逐漸退居幕後,成為導演與創作引導者。《一萬小時》是他在 GOM 首度擔任導演的作品,也是一場延續他對馬戲藝術長年投注的身體與精神實踐。

GOM 長年以「集體共創」的創作方式聞名於國際,在這部作品中,賓斯延續團隊「集體共創」的傳統,從一個簡單的概念出發,帶領團隊透過訓練、即興與身體任務逐步推進,創造出一場獻給「訓練過程」的舞台演出。專訪中,賓斯深入分享他如何從表演者轉型為導演,GOM 如何維持集體創作的張力與開放性,及《一萬小時》開始醞釀到登上舞台的歷程。

Q:可否介紹一下你的訓練背景,以及如何成為 GOM 團隊的一員?

A:我是 GOM的創始成員之一。從 12 歲開始學馬戲,在南澳阿得雷德的 Cirkidz 馬戲學校接受訓練。高中畢業後,我和6個朋友都想繼續走這條路,於是我們在 2009 年一起創立了 GOM。

Q:GOM 的作品一向以「集體共創」(ensemble‑driven creative process)著稱,從概念醞釀到實際形成的過程大致為何?

A:我們的創作常常從一個小小的靈感出發。《一萬小時》的起點,是來自麥爾坎.葛拉威爾(Malcolm Gladwell)的一句話,也剛好呼應我們長年的訓練經驗。

從這個想法開始,我們會設計一些身體任務,用即興方式快速生成很多內容,再慢慢挑出精華、組成完整場景。

接下來,我們會邊排練邊發展音樂與舞台設計,讓所有元素能融合在一起。就算作品已經首演,我們還是會持續修改與打磨,對我們來說,創作永遠不會真正結束。

Q:《一萬小時》是你擔任導演的第一部作品。你是如何決定從表演者正式走向導演角色的?這樣的角色轉換,是否也改變了你們以往的共創模式?

A:某種程度上是因為年紀到了,身體快到極限。但其實我一直對創作這件事很有興趣,也很享受深入思考的過程。因為我從 GOM 創團就一路走來,對團隊的核心精神非常熟悉,跟大家的關係也很好,這讓我可以自然地轉換角色。最重要的是,這群人是我真的很想繼續合作的夥伴。

Q:你形容《一萬小時》是一封「獻給訓練過程的情書」,這樣的創作動機,是否來自你身為表演者長年訓練的親身經驗?

A:我們發現觀眾對於「幕後」或「排練場」發生的事往往比舞台上更感興趣,所以我們乾脆把這個主題搬上舞台。這不是個人的故事,也非單純只是我的經驗,我們是一個團隊,這個作品與我們每個人的生命經驗緊密相連,是整個團隊一起走過的歷程。

Q:觀眾在這部作品中,會看到演員在嘗試與失敗之間反覆。為什麼你認為「展示失敗」這件事,在這部作品中如此重要?

A:我們覺得觀眾應該看到演出背後真實的風險和挑戰,每一個完美技巧,高難度動作的背後,都藏著無數次的失敗與重來。我們不是超人,也不必假裝無堅不摧。

把失敗放進表演裡,讓觀眾更能感同身受。他們會跟著我們一起屏氣凝神,一起經歷那個「到底會不會成功」的瞬間。

Q:音樂一直是 GOM 作品的重要元素。在這個作品中,音樂如何與演出的節奏與情感結構互動?與尼克.馬汀(Nick Martyn)的合作有何特別之處?

A:尼克不僅僅是打鼓。他與我們合作已久,但過去總是演奏別人的音樂。這次終於有機會為新作品作曲,對他來說是很棒的挑戰。

我們認為與雜技同時創作原創音樂,能達到更完整的整合效果。音樂與身體並行推動演出,而不是事後再疊加上去。尼克的音樂將動作提升到另一個層次,且他豐富的現場演出經驗也讓整合幾乎天衣無縫。

此外,我們還與申索.葛雷哥里歐(Shenzo Gregorio)合作,錄製了大量電子聲響,與現場打擊樂融合。兩人搭檔非常出色。

我們喜歡高節奏、高能量、高分貝——這讓演出充滿樂趣。

Q:時間的流動與技藝的積累是這部作品的核心,你如何強化觀眾對「時間」的感受?

A:有時候最簡單的方法就是最有效的。我們在舞台後方放置一個大型 LED 時鐘,隨著演出推進持續計時。時間、數數、重複都是這個概念的核心,因此我們用許多明顯與隱晦的方式來呈現它。

Q:從 2023 年的《純粹之境》(A Simple Space)到今年的《一萬小時》,這是你們第2次來台灣。你會如何向台灣觀眾介紹這部新作?相較上一部作品有何不同之處?

A:這部作品規模更大,也更複雜,多了兩位演員,讓我們能完成更多前所未有的挑戰。過去 13 年來,我們的雜技語彙已經發展到全新的境界,內容感覺新鮮又獨特。音樂在這部作品中也扮演更重要的角色,觀眾將能明顯感受到與以往不同的聲音景觀。

(本導演專訪與《讀馬戲 Do Circus》同步刊登)