曾永義

-

戲曲 精煉劇本,借古喻今

戲曲 精煉劇本,借古喻今曾永義遺作《虎符風雲》 寄無價情義於創作

中央研究院唯一「戲曲院士」曾永義於去(2022)年10月仙逝,其於疫情間完成的遺作《虎符風雲》終於在今年2月正式演出。可惜的是,國光劇團本期望曾院士能親眼見到此作問世,卻只能在無法圓滿的遺憾中,讓這場演出成為思念與紀念。 《虎符風雲》搬演戰國時期「戰國四公子」之一信陵君「卻秦救趙」的故事,主要根據《史記.信陵君列傳》,並且參考〈平原君虞卿列傳〉、〈范睢蔡澤列傳〉、和《戰國策》〈趙策〉、〈齊策〉的相關文獻,述說信陵君養士三千的知遇之情、與兄長魏王的兄弟之情等,並從人與人之間的情感,既連結也擴大為對於國家的忠義、面對家國的無我,提煉歷史劇於現代上演的無價意義。

-

紀念大師 In Memoriam

紀念大師 In Memoriam憶恩師永義

因曾師之故,我才深刻體認:師者,傳道、授業、解惑者也。學業是一時的,但「老師」是一輩子的! 從學術的正統關係來看,我不是曾師指導門生,但引領我入門探究戲曲學海,能以開闊思考、投身熱愛志業、讓「堅持本心,鍥而不捨」成為無悔的生命信念,恩師永義是一路提攜我、照拂我、影響我至深的人!。 與曾師初識在1996年,當時我擔任國光劇團演出組助理研究員,因為負責《鄭成功與臺灣》的演練製作行政,與他有頻繁接觸。我從國外取得碩士回台任職後,一直想在專業上持續進修,然從小學京劇,自知學術根柢不足,苦無求教對象;得識曾師之時,我正準備撰寫在職升等論文,於是鼓起勇氣,請他指導。 曾師一口答應,唯一要求,是必須「真正」上他的課。於是,我開始每週到台大文學院的「戲曲史專題」曾師課堂上旁聽,風雨無阻,前後長達4年。曾師優秀門生太多,求教者眾,我基礎薄弱,聽講特別認真,也勇於發問,頗得老師嘉許。囿於學術訓練,文學素養有限,1999年仍勉力以「戲曲表演的假定性品格」論文為題,獲晉升副研究員。曾師對我的思維很肯定,特意在台大課堂上讓我為戲曲博碩士生演講,不僅對我是莫大鼓舞,也建立我對學術研究的信心。而後,在他鼓勵下,我錄取中央大學戲曲組博士班。繁重的行政工作中要兼顧課業,身心備極困乏,所幸一直與曾師保持學習討論。他知我做事專注、執行力強,一再叮囑讀書的方法步驟、必須持之以恆、不可一曝十寒,前功盡棄。他為我訂下3年為期、寫出博士論文的目標(雖然我還是因忙碌公務用了4年半才拿到學位)。曾師腹笥開闊,學問見識淵博深廣,他讚賞我以「戲曲表演功法」為研究觀點,而我每篇論文,從課堂習作到參加學術研討會發表,都有他的提點。

-

復刻選文 藝號人物

廖瓊枝 情深繫命歌仔緣

七十四歲的「台灣第一苦旦」廖瓊枝,今年初獲行政院文化獎、陳水扁總統卸任前又頒授總統府二等景星勳章,桂冠榮銜之多令人欽羨。但她念茲在茲的,仍是傳統歌仔戲的傳承使命。被尊稱為「廖老師」近三十年,早年算命仙說她命中帶「老師格」,絲毫無差,她在歌仔戲藝術上的授業,無人能及。

-

編輯精選 PAR Choice

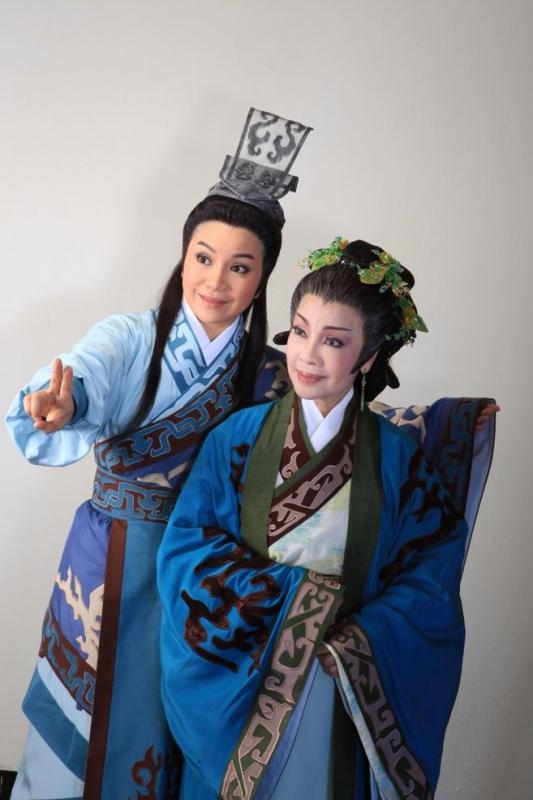

溫宇航、魏春榮 昔日同窗合演悱惻《梁祝》

由戲曲學者曾永義編劇的崑曲版《梁祝》,是第一部由台灣出產製造的崑曲劇作,二○○四年首度搬上舞台,一月初又將重製演出。此次重製將由新科國家文藝獎得主李小平執導,知名崑曲巾生溫宇航與中國北方崑曲劇院名旦魏春榮主演,溫、魏是自幼同堂學藝、同台演戲的同班同學,而《梁祝》也是兩人闊別多年後再次的合作演出。

-

編輯精選 PAR Choice

廖瓊枝《陶侃賢母》 回首畢生旦角風華

傳統劇目中鮮少以旦為主角的戲碼,此次演出由編劇曾永義特別針對廖瓊枝的性格、表演特質,以歷史為藍本,為她量身編寫全本以「老旦」為主角的《陶侃賢母》。廖瓊枝在劇中從二十歲花旦演到三十歲苦旦,再到中年帥旦,九十高齡老旦,將旦行藝術淋漓揮灑,也將廖瓊枝的人生藉著歷史人物,忠實呈現在舞台上。

-

藝號人物 People 七十高齡歌仔戲國寶 念茲在茲盡在傳承

廖瓊枝 情深繫命歌仔緣

七十四歲的「台灣第一苦旦」廖瓊枝,今年初獲行政院文化獎、陳水扁總統卸任前又頒授總統府二等景星勳章,桂冠榮銜之多令人欽羨。但她念茲在茲的,仍是傳統歌仔戲的傳承使命。被尊稱為「廖老師」近三十年,早年算命仙說她命中帶「老師格」,絲毫無差,她在歌仔戲藝術上的授業,無人能及。

-

戲曲 為蒲族涓、朱民玲兩旦角量身打造

新編京劇《青白蛇》 重塑「青蛇」情義深

有別於過去版本,《青白蛇》更突顯了青蛇這個角色的思想情感和情義行為,把青蛇與白素貞的角色關係,描寫得更符合現代人際關係,把她們與許仙、法海的恩怨情仇作了更合理的詮釋。

-

戲曲 戲曲史上頭一遭!

《孟姜女》 用水磨調哭倒長城

編劇曾永義表示,《孟姜女》的故事歷代有各種版本,最早見於《左傳》。之後,這則故事經歷代文人加工,增添天馬行空的情節想像。《孟姜女》題材也見於京劇、豫劇與各地方劇種,但以崑曲而言,係屬首創。曾永義以他的獨特視角,賦予古老的民間傳說新的思想,更企圖揭露自古至今中國歷史上長存的政治矛盾。

-

常客推薦 本月我要看

常客推薦 本月我要看國光劇團「楊家將」系列 戲專國劇團《射天》

對於死忠戲曲觀眾來說──即便是年輕的──《四郎探母》大概都快要是背得上來的戲了。老太君「一見嬌兒淚滿腮」,接著一段流水就唱出了楊家的興衰。楊家將「故事」我們是爛熟了,但要一次把戲給看齊,在這年頭卻是即便中樂透都買不來的機緣。吾生也晚,等到開始看戲,輝煌的三軍劇團時代早已是過去式,《七星廟》這種久不演的戲,還是高中聽「警廣國劇欣賞」才隨著王鳳雲與高蕙蘭的錄音,見識到百歲人瑞佘賽花年輕時也是會談戀愛的。而望穿了眸子,豫劇皇后王海玲終於又北上披掛唱起《楊金花》,更令我們這群北部的皇后臣民雀躍不已。戲好角好,票錢又要得少,自然不能錯過國光劇團從七月中開始的楊家將系列。 向來引領話題的戲專國劇團,進入新世紀後竟沉潛起來。除了支援高行健的《八月雪》,自《少帝福臨》、《張飛的情人》至今夏《射天》,兩年一新作的創作腳步似已確立。可這兩年委實令人久等,平時要是想念「復」字輩以降的諸多名伶,只得挑個周末下午往內湖戲專劇場品味老戲。這下子總算有動靜,難得的是大牌輩出的陣容:改編民間故事,曾永義教授已是老手,這回《射天》搬演「韓憑夫婦」故事,欲於瘋狂的權力慾望中樹立愛情價值;兩度獲得中國戲劇梅花獎的陳霖蒼演而優則導,以其主演《夏王悲歌》、《駱駝祥子》的成功經驗執導《射天》,特別值得期待;加上葉復潤、曹復永與朱民玲大角挑樑,兩年的等待總應該是值得的吧?

-

戲曲 君臣間難解的情義角力

京劇《射天》洞見人性私慾

《射天》是典型的歷史劇題材,編劇思維也傾向傳統,從君臣情義與夫妻親愛的衝突中,傳達出人難以擺脫的權利私慾,也剖析世人在君臣、夫妻、聲名、私念之間,種種人性的矛盾與掙扎。

-

戲曲 國光打造第一齣本土新編崑劇

四生三旦同唱《梁祝》

打著第一齣本土新編崑曲名號,《梁祝》不依循《長生殿》和《牡丹亭》的兩岸崑曲合作模式,只找來上海崑劇團沈斌導演、蘇州大學的編曲家周秦負責聲腔,演員部分全都土產,匯集國光、台灣戲專國劇團、台灣崑劇團三團的京崑演員同台,推出四生三旦同演「梁祝」的陣仗。

-

特別企畫 Feature

南管女兒王心心

離鄉背井的孤寂,王心心總是藏在心裡,不輕易表現出來,但每每唱起《王昭君》中的〈山險峻〉:「虧阮一身來到只,只處無興又無采,四目無親,舉目無親今卜怙誰人通訴起, 」,王心心總是隨著唱詞在心裡喊著「爹媽恁值處,袂得相見,阮袂得見媽恁一面!」

-

主角上場

主角上場用戲說禪,如何「安放」?

從創作源起所設想的「現代京劇」,到最後朝「歌劇」發展,文建會製作、高行健編導的《八月雪》展現了欲畢其功於一役的企圖心。在看到作品之前,本刊帶您先思考看看:在兩岸都做過不少中文歌劇實驗後,《八月雪》如何讓京劇演員去程式化,以重新「安放」的聲音演示只破不立的禪宗公案?

-

焦點

愉快人間.快意桃源

放下繁瑣的理論研究,拾起劇作之筆,曾永義藉愛情之口,長嘆理想難行,抒發胸中鬱懷;最終,依然試圖在混濁天地間,尋得一個既可容納生死愛情、也能寄託人間理想的「桃花源」。

-

焦點

探史取經、構人織緯

《鄭成功與台灣》是國光劇團「台灣三部曲」計畫中的第二部,也是三位主題人物中最有政治歷史意義的一部,由從事戲曲硏究與敎學工作近三十年、卻從未編過任何一部京劇劇本的台大敎授曾永義執筆,織構一代英雄宏偉卻短暫的生命情態。

-

座談會

宋元風韻綻彩姿

發源自閩南莆田、仙游的「莆仙戲」,繼去年同被稱爲「宋元南戲活標本」的「梨園戲」來台演出後,也在光輝燦爛的十月登陸台灣。爲使大家能夠對莆仙戲有更進一步的認知與交流,兩岸的戲曲學者與專家齊聚一堂,展開了一場「華堂暢論春風生滿座,藝苑新培古戲綻奇葩」的座談會暨身段示範。

-

回想與回響 Echo

種種徬徨.步步執著

當初傳揚崑劇只是個單純的出發點,如今逐漸意識到培養觀衆的重要,而且又面臨專業與業餘間的猶疑與徬徨,種種足跡,只爲了對崑劇藝術的一份執著。

-

特別企畫 Feature

行遍天下 曾永義的考察之旅

早年遊學,旅行方式豪情萬丈;升格酒黨黨魁之後,帶團至對岸,則是「逢縣吃縣,遇府吃府」。曾永義玩遍大陸勝地,卻說「北京烤鴨不如台北寧福樓」、「金門高粱冠天下」,且看他如何評比!

-

交流道

歌仔戲實驗劇《李娃傳》座談會

「沒有一種勇於嘗試、勇於實驗的努力而終究美滿的。」──(曾永義) 在學術殿堂上,當兩岸歌仔戲首度展開研討會發表研究論文的同時,在舞台上也正展演著兩岸首次合作的實驗劇《李娃傳》。而由主辦單位與本刊協同舉行的《李娃傳》座談會上,勇於實驗的製作者和勇於批評的觀衆展開了誠懇的對話。

-

活動看版

兩岸歌仔戲學術硏討會及實驗劇展

今年六月福建漳州薌劇團來台作全省巡演,這是繼民國三十七年廈門都馬劇團之後,第一個到台灣來演出的歌仔戲團體。相隔四十餘年之後的再度會晤,自然引起兩岸歌仔戲交流的話題。在文建會策劃主辦下,中華民俗藝術基金會訂於本月承辦多項海峽兩岸交流活動及實驗劇展的演出,以結合理論與實務,做進一步全面深入的關照。