果陀劇場

-

新銳藝評 Review

《解憂雜貨店》舞台空間的穿越實驗

從東野圭吾的小說,到日本電影、中國電影,再到如今的舞台劇版本,《解憂雜貨店》一路跨越媒介。電影多半依靠鏡頭與剪接推進情節,而舞台劇則以「空間語言」來完成時空的流轉。如何讓寄信者與回信者的聲音不再只是文本上的呼應,而能同時呈現在觀眾眼前,正是此次舞台劇最具魅力的地方。 劇情整體承襲原著的核心:關於家業與夢想的兩難,情感與自我實踐的掙扎,以及人如何在回首過往時安放遺憾。舞台版完整保留體育選手的故事線,讓「夢想與情感陪伴」的矛盾更貼近當代語境。這一支線並未出現在中日電影版本,卻在劇場中突顯,或許呼應了現代對「個人成就與他人關係」的敏感議題。 另一個值得注意的片段,則來自一位多年後回覆來信的角色他以善意隱去真相,不只是為了安慰他人,更像是對自己過往的和解。這使故事從單純的選擇辯證,延展為關於「善意如何彌合遺憾」的思索。

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review傻瓜,不需要講道理嘛!

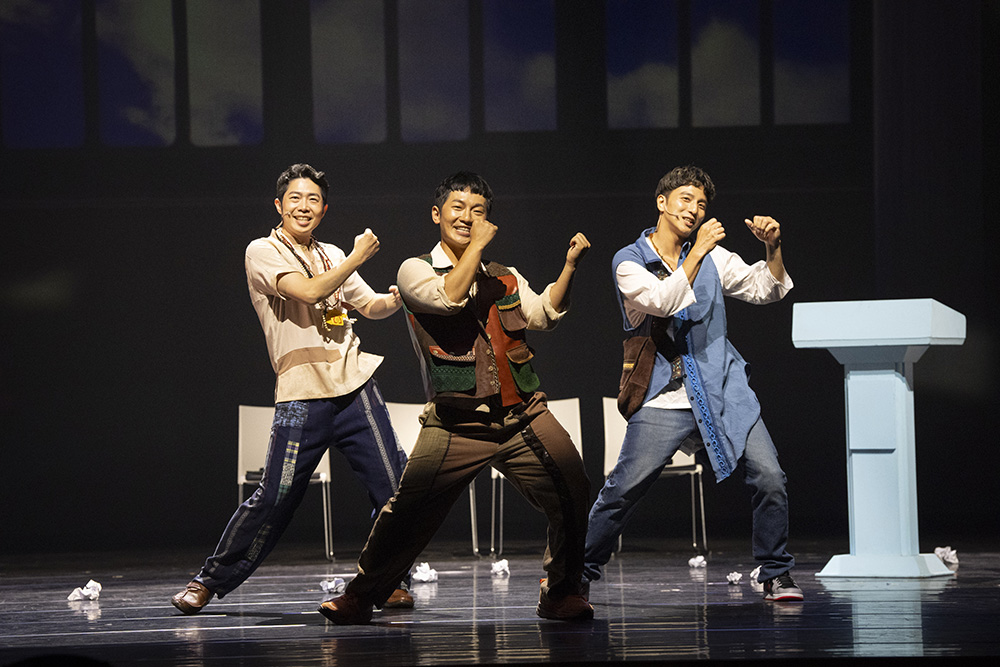

果陀劇場以「印度寶萊塢電影經典IP獨家授權」為標榜,將2009年的經典《三個傻瓜》改編成音樂劇,想必會有基本的票房號召力。但改編成功與否,除了重塑自身特色外,原作主題思想是否有效傳達仍是最大關鍵。在經過編導一番增刪取捨後,我看到的是容貌相似,個性卻截然不同的孿生作品。 整齣音樂劇最大的高潮點便是以〈吸吸吐〉這首歌貫穿整個院長的長女因暴風雨而被迫在家產子的過程。演員加歌隊走位調度之繁複、劇情之緊張揪心,在旋律與歌詞巧妙搭配下,一邊是眾人唱著「吸吸吐,吸吸吐,跟著節奏吸吐吸」,一邊是產婦在計算好的拍點上「啊~啊~」的陣痛尖叫。不得不稱讚,飾演產婦的張郁婕竟可將叫聲化成美妙女高音的樂符,技巧與美感並存,奇妙地讓觀眾感受到生命在痛與樂交織中誕生。 這場戲是故事的重要轉折。院長由於男主角藍丘幫忙接生,救了長女與外孫一命,終於放下認為他是難搞學生的成見,肯定他的優秀,並把象徵傳承的太空筆送給了藍丘。但這段劇情改編後處理得略嫌輕率,彷彿院長忘了之前藍丘對發明太空筆的鄙視。電影中,院長語重心長地告誡藍丘,他以為用鉛筆便可取代墨水筆,卻不知鉛屑在無重力中飄浮可能對機械與人體造成多大傷害,藉此警惕藍丘,狂妄比無知更可怕。

-

戲劇 從印度電影到台灣舞台

戲劇 從印度電影到台灣舞台音樂劇《三個傻瓜》 亞洲風與台味打造在地共感

在台灣成長的你我,相信對以分數論英雄的教育體制都有所感觸,而多數人對這部2010年台灣上映的印度電影《三個傻瓜》應該也不陌生。在果陀劇場歷時多年的努力下,成為這部改變人生的寶萊塢喜劇神作的首個海外IP授權團隊。果陀的搬演跨越時空、加入亞洲多元文化風格,以我們熟悉的本土語言,打造成活潑輕快的音樂劇,將由導演梁志民帶領實力堅強的演員與製作團隊,從5月起至6月於北、中、南巡演。這是一部必須重溫的感動故事,唯有選擇心之所向,才能成為自己喜歡的樣子。 改編的精髓,是融會貫通後的詮釋 對梁志民來說,不管是從文本選擇的角度、或是喜劇編寫成音樂劇,原著必定要具備某些必備要素。首要條件,人物角色須存在著音樂性,也就關係到改編後「這些角色怎麼唱、用什麼唱、為什麼唱。」等重點,進而賦予角色本身存在某種節奏及韻律感。再者,劇本的戲劇性、轉折設定等都是考慮的重點,而取用素材、各種場面及音樂調度,透過導演在腦海裡的反覆推敲、反覆修整,過程點點滴滴的淬煉,塑造出融會貫通後的詮釋,也成就出獨具匠心的果陀風格。 這次,時空背景不特意設定城市地點、也不複製電影場景。「但一看都會知道這發生在亞洲的某一個地方,所以戲裡的語言出現普通話、閩南語、英文,有一點點像新加坡、或是檳城這樣的一個城市,華人很多然後以說華語、英語為主的地方,但文化背景很多元」梁志民補充。考量本土性及在地情感連結的共鳴,原本貫穿電影的原本台詞「All is well」,在梁志民反覆思索後決定改以「Be water, my friend」(放輕鬆一點,像水一樣)取代:「事實上,這句話來自於李小龍,也就是說,水可以有各種不同的形式,它可以非常柔軟,也可以穿透堅石。我希望將這種東方式的哲學,融合印度的樂觀思考,使這些特質能夠充分發揮於我們所塑造的舞台。」

-

特別企畫 Feature 他們眼中的聶光炎

特別企畫 Feature 他們眼中的聶光炎梁志民:聶光炎幻化材質與空間的舞台魔法

採訪 白斐嵐、鄒欣寧 若把劇場分作有形物與無形物,布景、服裝與場地屬於前者,音樂與燈光則屬於後者。看著果陀劇場創辦人暨藝術總監梁志民近40年對於音樂結合戲劇的投入,或也不難理解原初他對燈光的興趣實大過舞台布景,著迷於燈光變化如魔法,有呼吸有生命然而他卻從聶光炎身上學到如何幻化材質、克服場地。 大學時期,梁志民主修導演,副修燈光設計,雖不時會在學校遇到,但並沒真正上過聶光炎的課聶光炎當時在國立藝術學院(今北藝大)教授的是舞台設計,不過據梁志民回憶「聶老師有個習慣,會同步思考舞台與燈光」,日後聶光炎為果陀劇場設計的兩個作品也是如此。梁志民剛踏入劇場時,曾數度擔任聶光炎參與製作的舞台或燈光技術人員,得以近距離接觸其設計。1986年汪其楣導演的《仲夏夜之夢》,梁志民擔任副導,這是他第一次和聶光炎密切工作,親眼看見聶光炎如何運用意想不到的材質,在舞台上呈現出乎意料的效果:「他用透明塑膠水管編列波浪,燈光打上去,一片金碧輝煌;又或者是層層疊疊的紗,繃在木作框架上,燈光穿透,營造夢境般的夢幻。」 即便是實體舞台,聶光炎也能發揮每個劇場的空間特性,藉此突顯作品的精神內涵。其中讓梁志民印象最深刻的,是1993年於國家戲劇院演出的《雷雨》。坐在觀眾席的梁志民,看著大幕拉起,布景遠遠躲在舞台深處,再慢慢被滑車推送出來,內心深刻感受某種「歷史緩慢來到眼前」的悠然時間感 從《看見太陽》看見設計的緻密考量 聶光炎的空間魔法,延續至他與果陀劇場首度合作的原住民題材音樂劇《看見太陽》(2001)。眾所皆知,早期台灣場館極度缺乏,大型音樂劇往往得將就不合用的演出場地,好比《看見太陽》首演的國父紀念館。聶光炎首先以已故燈光設計施舜晟為1998年《天使不夜城》設計的橫移軌道系統為基礎,另外加上縱向移動,如梁志民所言,「等於重新拼了一塊自動舞台出來」。國父紀念館本沒樂池,他於是又順著舞台前緣向外延伸半圓形,將樂團安置此處,連帶讓劇中原住民歌舞可以繞著圓圈進行,成就許多美麗畫面。 既然舞台延伸了,還得處理突出區域的光線問題,聶光炎便在兩側加上燈架(truss)。「他這燈架可不只是單單擺在那裡,還特地用魯凱族

-

那些女子那些戲

那些女子那些戲女子1──女主角

我喜歡看戲,每次看戲都會有好多不同的得到,可以讓我思想許久,「人生如戲」這樣的觀後感更是常常。但那個瞬間,我既是觀眾,也是演出者,我馬上要演出的,就是幾分鐘前身為觀眾的時候所感受到的。這對我來說是很奇特的一個經驗,因此無法忘記。每次想起來都感覺自己還是當時那個坐在側台樓梯上,抱著水瓶等待上台的我。台上燈暗,換景。當燈再亮起,就是我的場子了,不管準備好了沒有,不管你再不想,就是得要開演。

-

戲劇

從IG走上舞台的「萬秀洗衣店」

2020年在IG爆紅的「萬秀洗衣店」,緣起於張瑞夫為自家開洗衣店的阿公阿嬤,以家中收洗但無人取領的衣物為他們打扮穿搭,拍照上傳,意外引發關注、甚至外媒報導。透過這些衣物,張瑞夫從阿公阿嬤那裡聽到衣服背後的故事,也因「萬秀洗衣店」,引來更多人的分享,他說:「我覺得萬秀洗衣店就像是個IP,它承載的是跨世代間的溝通,用不同方式和長輩對話,它也有著永續與循環的精神。」而與果陀劇場合作《8又四分之三號衣服修改舖》,則是透過舞台,讓萬秀洗衣店的精神能夠傳遞出去。

-

封面故事 Cover Story 請回答

封面故事 Cover Story 請回答當大船入港……商演浪潮下的台灣劇場現場(上)

Q7:大型商業劇場大量來台,對其他類型表演藝術及國內團隊是否產生排擠效應?

-

封面故事 Cover Story 請回答

封面故事 Cover Story 請回答當大船入港……商演浪潮下的台灣劇場現場(下)

Q7:大型商業劇場大量來台,對其他類型表演藝術及國內團隊是否產生排擠效應?

-

果陀劇場音樂劇《三個傻瓜》 梁志民:融合東亞音韻、印度哲思與華人處世智慧

改編國際級經典電影IP的果陀劇場華文音樂劇《三個傻瓜》,5月2日首演,下午在臺北市藝文推廣處城市舞台舉辦演出記者會,由特別主演聶雲偕同楊奇煜、李霈瑜(大霈)、蔡昌憲、竺定誼、陳大天、張郁婕及音樂劇菁英們歌舞展現。這齣富有想像力與情感張力、笑中帶淚充滿反思、顛覆人生與教育觀的人生喜劇,在導演梁志民的改編下,融合東亞音韻、印度哲思與華人處世智慧的泛亞洲風格,雖看不出時空背景,但卻能跨越國界讓人感同身受。

-

《三個傻瓜》改編音樂劇 2025年5月首演

果陀劇場率先取得國際授權,將印度經典電影《三個傻瓜》首次改編為音樂劇,成為領先全球,台灣獨家創舉。

-

睽違16年再現《穿越門中門》 梁志民:不逃跑的勇氣,就能翻轉未來

強颱凱米直撲全台,果陀劇場喜劇《穿越門中門》因此打亂既有規劃裝台、演員彩排等行程。正所謂風雨生信心,梁志民導演也跟主創團隊信心喊話:「在演出前遇到如此罕見的颱風,就如同劇中黃嘉千飾演富商第二任妻子的心情一般,面對老公在國外經商失敗,同時又要面對夫妻感情出問題導致離婚等狀況。但是我們要向瑞蓮(黃嘉千飾)看齊,用不逃跑的勇氣帶給觀眾耳目一新的視覺體驗。」

-

睽違16年 《穿越門中門》全新卡司演出穿越驚悚喜劇

果陀劇場翻轉未來驚悚喜劇《穿越門中門》,源自2007年的舊版《開錯門中門》,至今已累積萬名觀眾好評口碑,睽違16年後再度翻玩穿越驚悚喜劇,視覺呈現再進化,同時找來全新卡司演繹,包括黃嘉千、黃尚禾、盧以恩、陳大天、Albee(范乙霏)、凱爾等耳目一新的陣容,透過命運相連的三位女子,和20年不斷交錯的時空,扣人心弦的劇情與穿越時空的驚異,帶給觀眾在劇場體驗一場前所未有的穿越時空旅行。

-

少年往事

少年往事夠狂熱投入的,就是一輩子的事情

為了這次採訪,梁志民翻找了過去的照片。以為自己已經沒有爺爺的照片,如作為礦務人員的爺爺,被一場颱風帶走,在三峽礦場裡下落不明;這次,卻在一張6歲的梁志民站在新竹關西崑崙宮前的合照裡,隱約看到爺爺模糊的身影。他還記得,拍照的那天是民國60年8月28日,不到一個月後,爺爺就從他的生命裡消失。去(2023)年在苗栗首演的音樂劇《那一天,彩虹出現》,梁志民將他與爺爺的故事寫了進去,不只是思念,也正訴說著他現在的一切似乎從這兒開始音樂,戲劇,還有音樂劇。

-

果陀劇場《妳和我和他的真相》 荒誕絕妙喜劇揭開婚姻真相

果陀劇場全新劇作《妳和我和他的真相》,改編自法國知名劇作家、同時也是奧斯卡金獎電影《父親》原作者費洛里安.齊勒《The truth》,由屈中恆、賴雅妍、蔡燦得和劉亮佐四位劇場演員齊力演出,導演楊世彭說,這齣戲本來在2018年就要跟大家見面了,沒想到因為疫情延到現在才完成,但他相信一切都會是最好的安排。楊世彭也語帶玄機地說,前四場戲都只是開胃菜,真正的重頭戲在下半場,會有意想不到的發展和轉折,雖然標榜是喜劇,但最後一場戲的結尾在彩排時竟然逼哭在場的工作人員,讓大家更好奇到底劇中所謂的「真相」究竟是什麼?

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature從民間到機構的銀齡創作光譜

當高齡成為不可避免的常態,從個人以至社會,該如何重新看待老化的可能?而對當前的高齡世代,多在退休後才有時間探索自我,在此情景之下,「藝術」成為了一個有潛力的方式;「銀齡創作」開始進入策展與觀演者的眼界,藉之肯認長者生命價值,連結世代對話,並形塑新的藝術可能。 機構:從樂齡計畫到青銀共創 為回應高齡社會,國家兩廳院自2015年起逐步推動「Outreach樂齡計畫」,藉由講座、體驗活動與工作坊,邀請長者接觸藝術。並於2018年結合共融概念,邀請劇場、聲音、舞蹈等藝術家參與,並推出由13位55歲以上的素人長輩演出的《該我上場!》。進而在2019年與加拿大哺乳動物潛水反射反應(Mammalian Diving Reflex)合作,由創作者達倫.多奈爾(Darren ODonnell)重塑搬演《我所經歷的性事》,徵選6位65歲以上素人演員,以性為觸發,在台上談論生命經驗。2022年甫剛結束的演出《Wolves》蘇格蘭巴羅蘭德芭蕾舞團(Barrowland Ballet)台灣青銀共創版,亦在銀齡參與者,集結青年世代參與,共同對話創作。 從工作坊的認識自我、連結他人,到《該我上場!》以演出自我表達展現,更在《我所經歷的性事》聚焦在特定議題,將個人敘事的意涵範疇拉大,以個體故事微縮歷史軸線。2022年的《Wolves》更是進一步挑戰參演者,離開自我敘事,挑戰銀齡表演者的身體。編舞家Natasha Gilmore 長期與混齡族群工作,相信只要有跳舞的慾望,人人皆可站上舞台;而這樣的展演慾望,亦帶領樂齡長輩,體驗不同的生命狀態。

-

特別企畫 Feature 蔡櫻茹X旺伯

特別企畫 Feature 蔡櫻茹X旺伯探尋生命的歷史,用陪伴搭建一個家

活化歷史(History Alive),為紐約Elders Share the Arts(ESTA)機構前執行長Susan Perlstein開創的藝術方案,2005年起果陀劇場與新光人壽慈善基金會共同主辦。其中,專案總監蔡櫻茹與參與者旺伯都是從專案前期及初始就已加入的成員。

-

果陀劇場、華山基金會聯手 《摘心米其林》「美味送愛公益套票」專案起跑

將在明年邁入35歲的果陀劇場,在「演出製作」與「戲劇教育」上,一方面吸納各界人才為表演藝術所用,一方面開設戲劇相關課程,傾全力為台灣劇場界創造源源不絕的生機,更持續通過戲劇,來實踐企業的社會責任。

-

焦點專題(二) Focus

「改編」老字號新嘗試 「私閱讀」解構再重組

創立超過卅年的果陀劇場,以大量跨文化、跨媒介改編立足台灣劇場,歷年為數較多的是歐美改編與原創作品,而以東野圭吾同名小說改編的《解憂雜貨店》是其中的少數,卻也是營運長葉向華「心儀已久的對象」,在因緣際會下成局,一拍即合。而擔綱編劇的涂谷苹也是推理小說迷,試圖通過「先解構再重組」的過程,於小說的「私閱讀」後建構出劇場該有的戲劇行動,以在不特意設定特定時空下,跨越文化、地域的限制去感動觀眾。

-

特別企畫 Feature

「後疫情」仍過於樂觀 須學習與病毒共處

存在主義的盛行來自二戰之後人活在這個世界的脆弱與孤獨,並對當時的文明世界重新理解;而COVID-19對於人類文明的衝擊,會否顯現在劇本、或其他創作、思想之上?在這之前,先會影響到世界經濟與政治的重劃,進而產生生存的惶恐、生命的重整,會否再引發另一種存在主義或虛無主義?

-

戲劇

點唱機與懷舊片的新製

形式上如點唱機般的《綠島小夜曲》像是部「新製」的「懷舊片」,取其氛圍與情節。但,懷舊片之所以懷舊,也在於拍攝、放映與再次播放的時間差所提煉的情感因素;若失去這些,會否只是一種「取其形」的複製?最後,這個時間點下的製作與播放,究竟是為誰而唱?為誰而播?