歌劇

-

音樂

巧婦的無米之炊

當晚的演出,最吸引人之處不是在舞台上,而是在樂池中,人們不是在看歌劇,而是在聽歌劇──熟練且頗具權威的女指揮伊娃.米琪妮統馭著全場;樂團的每個聲部, 尤其是管樂器,時而融合無間,時而層次分明、起落有致地相互呼應。這種靈活、融洽的表現出自一個地方性的樂團,可說是相當難得。

-

環球舞台

維也納宮殿裡上演的南唐奢華

剛好落在每個角色交叉點的家妾紅珠,在劇裡幾乎不動,與韓熙載的對話貫穿全劇,然而兩人的視線卻完全不交集,幾乎是靜止的舞台跟懸掛在舞台右前方的螢幕上播放的影像,形成一股在黑暗中擴張的力量。

-

深度藝談

在腔聲中跨越文化鴻溝

電視的内容,影響了我們的感覺、思維、視覺,造就了另一個比較不真實的空間,是一種想像的空間,因為它總是讓我們覺得,太真實了。我希望用這種具有強烈現代工業感的東西, 在這樣的一個空間裡,呼應出這段一千年前的人事糾紛,那段奢華。

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

〔台灣〕 「演藝團隊發展扶植計畫」開始申請 九十一年度文建會「演藝團隊發展扶植計畫」的補助申請案,即日起開始收件,至十二月十四日截止。十二月中至明年一月下旬開始進行評審作業,一月底前公佈入選團隊名單。該補助計畫新的作業要點(含申請表格)電子檔於十一月十五日在文建會網站首頁公告,意者可直接下載。 文建會表示,由於九十年度的計畫作業細則為實驗性規定,經實際運作後,發現仍有改進空間,所以曾於八月及十月邀集百餘團隊及專家學者代表召開兩次座談會,共同就本年度評審作業所發現之缺點,加以審慎研究檢討,才擬定出新的作業要點。該作業要點除依「行政程序法」規定外,也設計放寬送審條件,但在複審階段加強實質審査功能,文建會表示,放寬送審條件,主要是考量景氣對團隊經營所造成的壓力,同時避免有遺珠之憾,希望藝文界人士能了解該會的用心。詳情可電洽:(02)23434129,網址http://www.cca.gov.tw/cgi-bin/index.cgi (編輯室) 〔美國〕 舞台藝術的爵士組曲 全美最大的舞台科技博覽會,也是美國劇場科技協會(USITT - United State Institute for Theatre Technology)的年會,將於明年(2002)二月十三日至十六日紐奧爾良(New Orleans)展開。這個博覽會除了提供與劇場設計等相關的展覽外,也開放給廠商參加,包括燈光、電腦軟體、機械設備、劇院建築、音響、特效等,只要跟娛樂工業有關的產業,都會在此現身。活動期間也有相關的講座與課程,無論是有興趣的人、學生、買主、或是業者,都可來瞧一瞧。網址:www.usitt.org (耿一偉) 〔德國〕 華格納歌劇破浪而出 或許這是繼一九七六年,沃夫岡.華格納(Wolfgang Wanger)在拜魯特歌劇院百年慶時,邀請當時年僅三十二歲的法國導演Patrice Chere

-

里程碑 Milestone

劇場.音樂劇場.喜歌劇院

費森斯坦清楚地認知到,劇場的生命就在舞台上,在正式的幕啓至幕落的那段時間裡,每一次的演出都是獨一無二的劇場生命,不會被重覆,所有的準備就是為了追求那相當短暫、獨一無二的完美,這就是所有「劇場人」的宿命。

-

專欄 Columns

專欄 Columns「歌劇」的隨想

從成本的角度來看,「歌劇」的演出,是音樂表演藝術中成本最高的,這點可以從國内為了演出一齣歌劇,動輒以數百萬,甚至上千萬台幣的預算就可見其「奢侈」。歌劇能在歐洲社會中,擁有非常重要的地位,在德國,甚至每個小鎮都已擁有一座華麗的歌劇院為榮,到底是什麼原因呢?克拉克的論點是:在於它的「非理性」!

-

專欄 Columns

專欄 Columns聲音還是詩詞?

自從舒伯特的歌曲出現以後,歌者對聲音的色彩、歌詞的詮釋有了全新的看法。他們不再以炫耀聲音為主,而是以詩詞的内涵為著眼點。此時,歌者吐字的清晰與否,直接影響到他的表達能力。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature威爾第百年祭

威爾第將義大利的歌劇美學推向極至;他以人聲戲人生,以合唱激勵了義大利的統一運動,用音樂將浪漫文學重新詮釋。在他譜寫的歌劇中,以人聲細膩地雕琢著人物的性格,充滿了戲劇張力,直到今日仍挑戰著歌手與指揮家的極限。 或許因為威爾第的歌劇呈現了現實人生與優美旋律,而常被誤認是「通俗」而「膚淺」的,卻忽略了其劇作豐富多層次的藝術内涵;在這新世紀之初,適逢威爾第逝世百週年,全世界的歌劇院紛紛端出威爾第的菜餚之際,我們試圖以多元的角度,更深刻地剖析這位長期以來被誤解的歌劇英雄,試著歸還威爾第應得的歷史評價。

-

特別企畫 Feature 威爾第百年祭/歷史篇

從歌劇舞台上緩緩走下的英雄

威爾第將歌劇創作視為生命的一部分。他的歌劇貼近現實的人生,卻被視為通俗歌劇的代表;他的作品響應了義大利的統一運動,而被視為義大利的民族英雄;他的歌劇也呼應了當代浪漫主義,但是人們卻忽略了他刻意將音樂、戲劇與文學作緊密結合的用意,來賦予戲劇中的人物鮮明的性格,以展現戲劇的最大張力。他傳奇的一生就是一齣永不謝幕的浪漫歌劇。

-

特別企畫 Feature 威爾第百年祭/文學篇

徜徉在浪漫主義中的音樂家

威爾第之於浪漫主義文學,有其獨特的見解與詮釋,他筆下重新刻畫的人物,以嶄新的風貌栩栩如生地站在歌劇的舞台上;莎翁筆下的法斯塔夫原是飽受訾議的貪瞋爵士,搖身一變為歌劇中的喜劇人物。音樂有可能化醜為美,或化美為醜,然而,威爾第為了戲劇的效果,並不抗拒,只要沉浸在浪漫主義之中。

-

特別企畫 Feature 威爾第百年祭/表演篇

以人聲戲人生

各種人聲在威爾第的筆下,似乎早已安排妥當;飾演反派角色的女中音、受到命運捉弄的男中低音,比起女高音與男高音是幸運多了,他們不一定是主角,但是是歌劇中的靈魂人物。威爾第給予女高音與男高音吃重的音樂與悲劇性的角色,讓他們遭受命運的撥弄,他更以暴烈的音樂凌辱歌手,教他們嘔出心血,以製造威爾第式的悲劇,而讓觀衆處於這施虐與受虐難分的痛苦快感中。

-

巴黎

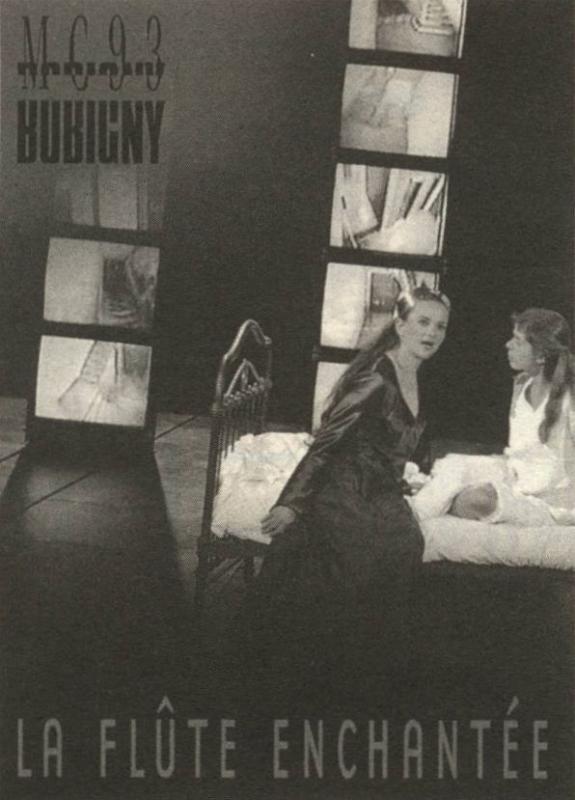

戲劇導演歌劇獻新藝

一九九九年度巴黎歌劇出現不少唱作俱佳的作品,其中《黑桃王后》、《無地斯》Outis與《魔笛》三齣歌劇的導演,面對不同的作品與挑戰,各有不同的導演考量,其導演意念頗値探究,其中或有可資借鏡之處。

-

紐約

從東方舞台到西方舞台的一則故事

紐約市的「日本協會」在今年推出由日本能劇《谷行》與德國歌劇《說贊成的人》Der Jasager聯演的節目,除了展現不同文化的劇種對於相同題材的詮釋與表現手法之差異之外,更透露出一段値得玩味的跨文化劇場歷史軌跡。

-

現代音樂盒

吿別蘭道夫斯基

蘭道夫斯基從來不是一位耀眼的作曲巨星 然而他的作品中卻有一種平實的美感 始終能夠感染任何有音樂感受力的人

-

音樂

合唱與獨唱良性互動

拉脫維亞是個俄國風味濃厚的國家,民族性情反映在音樂中,就顯得率直厚重,而拉脫維亞向來也有悠久的合唱傳統,在這一次的歌劇演出中可以印證這一點。

-

焦點

Simply Beautiful-罕見的史特勞斯和康果爾德的作品

一場可被以「大師傑作」來形容的演出必然是可遇不可求的,其實就是一場非凡的歌劇《玫瑰騎士》的演出,引發了我對理査.史特勞斯音樂的熱愛。那晚的靈魂人物無疑地當然就是指揮,他無拘地以史特勞斯的大型管弦樂編制、將譜上的作品賦予躍動的生命──一場宛如大力士赫久利斯所面臨的偉大挑戰。你同時可以感受到全體聽衆絕對的狂喜、如同那些在誘人圓舞曲中翩翩起舞的人們,他們的心神在這天籟般的樂音裡盡情地翺翔,乃至於最後在歌劇的結尾、被作品關於愛與純眞失落的敍述深深地觸動。觀賞這齣歌劇的經驗令人忘我流連於另一個世界──一個逝去時日裡的世界。 史特勞斯撩動人心 那晚撩動心弦的記憶讓我重新燃起去演奏史特勞斯小提琴奏鳴曲的強烈慾望。譜寫於一八八七年──這個作品先行於所有他爲世人熟知的交響詩與歌劇之前,然而,某些史特勞斯稍後音樂作品的特徵已經躍然浮現在這個早年的作品裡。在這個奏鳴曲裡,當小提琴的旋律就像他歌劇裡的歌者般讓旋律高高翺翔時,年輕的作曲家試著讓鋼琴擔任他後來交響詩裡的龐大管弦樂團的角色。「從容的快板」(第一樂章)以英雄氣勢的樂音開始,爲的是引領我們到達最美的「即興曲」(第二樂章)。而在後者之中,史特勞斯這位旋律大師以來自舒伯特歌曲〈魔王〉的強勁三連音出其不意地讓聽者驚奇連連,甚至還有更難以察覺──對貝多芬《悲愴》(鋼琴奏鳴曲)旋律輪廓的簡短引用。「終曲」(第三樂章)則某種程度地可以預見出他後來的交響詩名作:《唐璜》、《提爾.攸藍史畢戈》的樂思。 對我而言,理査史特勞斯的歌曲就構成了他作曲表達裡頭「溫柔」的面向,它們之中有許多是他爲他的女高音妻子寶琳.德.安娜所作。史特勞斯展現了他爲女高音譜曲的功力,一如他在歌劇《玫瑰騎士》裡、著名的最後一曲三重唱將三位女聲纏繞編織的精采表現。而他對高音域的偏好、高揚飄盪特質的旋律改由小提琴來演奏相當適切。在我爲這個錄音挑選的五個作品之中,只有一首收錄在《音畫》(或心情小品)中的〈在寂寞的泉源〉原來是爲鋼琴獨奏,而不是人聲演唱所寫,但即使在這裡、也是明明白白地存在著如歌一般的特質。而在所有的這些作品裡,旋律家史特勞斯以單純的格局給予我們美麗而深刻的音樂,迥異於小提琴奏鳴曲的複雜曲式。 音樂神童康果爾德 一九一

-

現代音樂盒

早逝的靈魂 維雨葉

我的音樂並不是由我而作 這些音樂是由我所聞過的花 我所做過的動作 我見過的人、星星所作的

-

台前幕後

從昏暗到光明 曾道雄創作靑少年歌劇

《稻草人與小偷》主要的場景取材自外國故事,但是因爲和台灣當下的環境問題相結合,所以故事的呈現沒有文化移植不完全的痕跡,反而充滿土地的氣息。

-

回想與回響 Echo

西哈諾的大鼻子「嗅」到了什麼

西哈諾有個大鼻子,他嗅到了詩歌的美與愛的眞諦。觀衆也帶著靈敏的五官來感覺西哈諾的魅力。而觀衆除了在視覺上了解劇情之外,也會期待在歌聲裡感覺到十七世紀的文化感情。

-

現代音樂盒

薩悌的門徒,最後的巴蘭欽靈感

梭給的音樂中有一種樂觀 和找不到線索的章法 他的音樂還有一種高貴的旋律美 是近代法國諸家中極難找到的