一九九九年度巴黎歌劇出現不少唱作俱佳的作品,其中《黑桃王后》、《無地斯》Outis與《魔笛》三齣歌劇的導演,面對不同的作品與挑戰,各有不同的導演考量,其導演意念頗値探究,其中或有可資借鏡之處。

衆所皆知,近年來歌劇之所以越演越盛,與舞台劇導演開始受邀導演歌劇有關。歌劇的演出因而越來越有看頭,歌手越來越講究演技,整體製作越來越重視作品的深層意義與象徵意涵。尤其是碰到由文學作品改編成歌劇的情況,戲劇導演的介入,通常較能彰顯作品的深度。然而有時改編的歌劇與原始的文學作品差距太大,此時「忠於原著」的導演態度容易引發爭議。

受回憶制約的《黑桃王后》

一九九九年度巴黎巴士底歌劇院的首齣新製作──柴可夫斯基自認的畢生傑作《黑桃王后》,就是一個近例。以音樂與演唱而論,本次演出的俄國指揮朱洛夫斯基(V. Jurovski)表現可圈可點,主唱男主角赫曼的俄國男高音高廬秦(V. Galouzine)天生嗓音渾厚、嘹亮,屬於頂尖的歌手。其他老伯爵夫人(H. Dernesch飾),女主角女高音麗莎(K. Mattila),男中音東斯基伯爵(V. Gerello),男中音王子艾爾斯基(S. Keelyside)等角色皆爲一時之選。超水準以上的歌聲使觀衆如癡如醉,演出卻使觀衆困惑不已。

原來,《黑桃王后》改編自俄國文豪普希金的同名短篇小說,由作曲家的弟弟負責改編成歌劇的腳本,最後的成品與普希金的原作相距甚遠。在原來的小說中,赫曼,一個住在聖彼得堡的德國窮小子,爲賭戲所迷卻沒本錢下賭。爲求勝算,他野心勃勃地利用初墜情網的女主角麗莎接近一位老伯爵夫人以探究傳言中三張必勝王牌的秘密,最後發瘋以終。

於改編歌劇的過程中,一方面因首演的聖彼得堡馬里英斯基劇院希望柴可夫斯基能創作一齣盛大的歌劇,一方面作曲家本人逐漸認同劇中的主角一一爲賭徒,一爲不能明言的同性戀者,二人同爲社會上的邊緣人物,赫曼最後變成一位拜倫式的英雄角色;歌劇中的赫曼一方面沉迷賭戲,同時又狂戀女主角,兩種熱情發生衝突,結果只得自殺以終。

相對於語調輕盈、略帶微諷意味的原著小說,柴可夫斯基的歌劇顯得沈重與命定,其中蘊含作曲家的難言之隱。

俄國名舞台劇導演勒夫.多丹(Lev Dodin)從普希金小說主角發瘋以終的結局切入本劇導戲,全劇等於是採取倒敘的視角表演,這與柴可夫斯基歌劇順時的敘事策略起了衝突。

舞台場景呈現主角心靈幻象

俄國舞台設計師包羅夫斯基(D. Borovsky)所設計的基本場景爲一精神病房的剪影,一張病床從啓幕至畢幕始終置於右前舞台。啓幕,在序曲樂聲中,四名醫生跨入病房審視躺在病床上的赫曼,導演由此建立本劇的演出敘事邏輯,整齣歌劇巧妙地化爲赫曼的回憶錄,所有的場景變成主角的心靈幻象。

序曲過後,病房的上半牆面往後退卻,露出一個一人高的狹長戲台,赫曼一人在下,與其他立於高台上的角色,合演往日的故事;歌隊化身爲精神病患,穿梭於現在與過去的場域中。整個大舞台,一直要等到老伯爵夫人蒞臨化妝舞會的高潮場面,才完全拉開全景,展現豪華、氣派的官邸,滿足歌劇觀衆的視覺期待。

問題是,這個舞台設計由於前景始終爲主角的病床所佔,一些「幻象」顯得十分詭異。例如上述盛大的化妝舞會中,伯爵夫人、麗莎與赫曼三名主角雙眼均同時被蒙上白布,三人在床的周圍摸索著追尋對方。這個舞台意象比喻主角在財富(老伯爵夫人)與眞愛(麗莎)之間的猶疑與摸索,意蘊固然深遠,卻與正統豪華舞會的情境格格不入。

結尾的高潮賭戲亦然,病床變賭桌,賭客夾雜精神病患,儘管意涵豐饒(孤注一擲是赫曼毀滅的原因),卻令對《黑桃王后》一劇不熟悉的觀衆有點摸不著頭緒。尤其是歌隊時而化身爲劇中人物(奶媽、僕人、鄕民、賭徒、舞者等等),時而爲精神病患,也常令觀衆莫名其妙。俄國歌劇,不比莫札特或義大利歌劇,並非法國觀衆熟知的作品。

當然,上述紊亂的舞台表演意象,皆可從主角發瘋的心態去理解,而且所有的演出人員皆服膺多丹的詮釋。然而有些場面的處理,受到舞台設計的牽制,顯得有點勉強。走筆至此,筆者不由得回想以往曾經看過其他《黑桃王后》的盛大演出,實際上除記得音樂與歌聲之外,餘均印象模糊。而多丹深入的劇情剖析,肯定讓人永誌難忘。

美不勝收的《無地斯》

面對進入新世紀越唱越盛的歌劇,身爲一位當代的義大利作曲家,路奇安諾.貝里歐(Luciano Berio)毋寧是百感交集的。巴黎巴士底歌劇院的兩千七百個座位幾乎夜夜坐無虛席。如果演出的是觀衆百聽不厭的莫札特或威爾第,那更是一票難求。旋律優美的老作品仍是現代觀衆的最愛;現代歌劇要能與經典之作分庭抗禮,仍有待努力。

爲了拓展歌劇創作的新格局,路奇安諾.貝里歐多年來努力不懈。他的新作《無地斯》一九九六年在史卡拉歌劇院首演過後,九九年於花都重新整修過後的市立「夏德雷劇院」(Théâtre du Châtelet)重新上演,爲本年度巴黎秋季藝術節的重頭戲之一。

此次演出由首演的英國指揮大衛.羅伯遜(David Robertson)指揮「巴黎交響樂團」擔任伴奏,原籍希臘的知名舞台設計師雅尼士.可可士(Yannis Kokkos)負責導演,並兼舞台與服裝設計,燈光由法國的特羅帝爾(P. Trottier)負責,英國男中音亞倫.奧匹(Alan Opie)出任主角無地斯。

在導演的精心設計下,兩個小時的演出時段美不勝收,觀衆彷彿歷經一場結合音樂的視覺饗宴,終場對貝里歐堪稱艱深的歌劇報以熱烈的掌聲,可可士功不可沒。

所謂的「無地斯」,希臘原文「無人」,神話英雄尤里西斯狡滑地以此名矇騙獨眼巨人方得以逃脫魔掌。在此前題下,貝里歐與希臘文學專家達里歐.德柯諾(Dario Del Corno)合作,採人種學家波洛普(V. Propp)研究童話故事的型態分析策略,將「劇情」濃縮爲單一的敘述綱要,重覆五次,分別形成五個「週期」。每個週期皆以結局無地斯之死開場,主角隨後隨機歷經「旅行」、「危險」、「解危」、「返鄕」與「遠行」的行程。全劇並無一以貫之的劇情線,只有介於事實與夢境之間的事件發生。

事實上,爲了維持歌劇音樂的相對獨立性,貝里歐是先決定音樂的結構之後,才開始撰詞,而非如傳統歌劇的創作,是先有了歌詞,再譜曲。《無地斯》的歌詞旁徵博引,上從荷馬,下至本世紀的布萊希特、奧登、喬哀思、梅爾維爾、策蘭等人的作品都於劇中佔一席之地,這些引文或經翻譯成義大利語發音,或直接原文(德語、法語與英語)照引。

先是捨棄連續的劇情線,繼則採多語發聲,《無地斯》是部挑戰觀衆接受能力的新型歌劇。

雅尼士.可可士成功的舞台設計

面對如此知性的作品,可可士從一個空的舞台出發導戲。幕啓時,一波又一波寶藍色的巨浪,透過攝影機,投射在舞台最前方的紗幕上,使觀衆彷彿置身於美麗的海邊目睹無地斯與兒子在海浪間的博鬥。在如眞的寶藍色波浪投影下,無地斯倒地成爲波臣。

序曲過後,海浪的投影隱沒,紗幕昇起露出孔雀藍色調的空台,無地斯的另一個兒子步上舞台尋父,一群奇裝異服的藝人與奇怪的動物隨即緩緩湧上舞台展開一場奇怪的拍賣活動。女主角愛蜜莉(M. Fallot飾)手牽著喬哀思小說中的小男孩魯迪進場,一名穿黃色西裝的角色(Pedro),身驅像吹氣球般不斷膨脹,最後甚至壓垮小魯迪,幸而被無地斯擊倒,他臃腫的身體才開始消脹。人群散去,愛蜜莉在裁縫的幫忙下,換上一襲裁剪優雅的新娘婚紗,無地斯遠去,滿天燦爛的星斗於天際浮現。

第二個週期,一片巨大的股票行情表從空而降,忙碌的職員(歌隊)在一家明亮的未來銀行上上下下,進進出出。銀行逐漸演變成一片紅色的慾海,三個透明玻璃櫃立於前景展示活的胴體。

第三週期,歌隊人人一手推著超級市場的手推車,一手握麥克風演唱策蘭描寫大屠殺的詩章;超級市場以呈四十五度角交集的兩片懸空巨大投影銀幕呈現購物狂潮。接著集中營人犯逐一進場,超級市場消失。第四週期,一群小孩興高采烈地玩戰爭遊戲,一名劇團的導演想左右這群小孩的意識未果,一名老兵隨後被抬進場,人群逐漸散去。

最後的週期以船難爲中心,波動的靛藍海浪打在舞台後方與左方的投影幕上,三三兩兩置於舞台前方的電視播放海潮錄影畫面,海浪的投影與舞台中央的白欄杆,共同建構海上行船的基本場景。男女主角與他們的分身,在舞台上雙鋼琴的伴奏下,作最後一度的接觸,愛蜜莉慢慢遠遁,無地斯一人單獨被留下來。

隨著音樂的進展,可可士採簡潔的裝置,抽象的手法,以歌手爲中心,呈現每一場景的基本情境。高彩度的色調,優雅的服裝,細膩與富有變化的燈光,如假似眞的投影與錄影畫面,這種種手段均以凸出演出的瞬間美感爲目的。以美如夢境的空靈畫面刺激想像力,引導觀衆不知不覺地進入貝里歐的音樂世界,這是普及現代歌劇的好策略之一,可可士再度以其舞台設計的專業導了一齣成功的歌劇。

仲夏夜夢境傳出的笛聲──《魔笛》

面對大歌劇院結合大卡司、名音樂指揮與戲劇導演的堅強演出陣容,小的演出團體,剛出道的指揮、歌手與樂手,該如何以對呢?去年七月於普羅旺斯之埃克斯(Aix-en-Provence)音樂節首演的《魔笛》即以新鮮、貼切的詮釋角度與精簡的場面調度,解決了製作經費有限與演出人員表演經驗不足的問題。

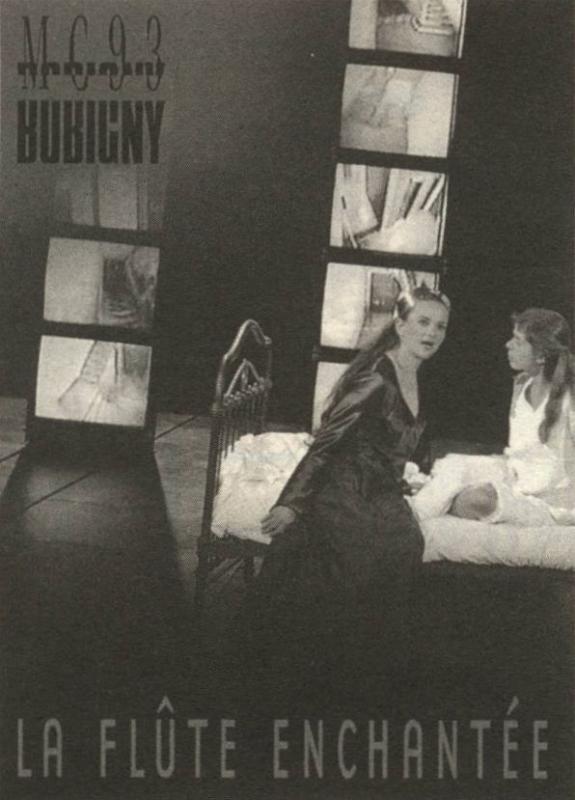

這齣歌劇由總部設於埃克斯的「歐洲音樂院」製作,音樂院以提拔新人爲目標,每年夏天具體表演其大師工作坊的教學成果。本次演出由年輕的大衛.史坦(David Stern)指揮音樂,史帝芬.布朗施韋格(Stéphane Braunschweig)任舞台導演與設計,他是名導演安端.維德志(Antoine Vitez)的高足,其他演出人員也全是新手。這齣《魔笛》於今年三月巡迴至巴黎的包畢尼(Bobigny)文化中心演出,熱情的觀衆將偌大的文化中心擠得水洩不通。

結合神秘的啓蒙經歷與民俗童話故事於一體的《魔笛》是莫札特至死念念不忘的心愛作品。這部容易親近的歌劇,聽來悅耳、新奇、有趣,是許多樂迷的歌劇啓蒙作品,不僅百聽不厭,且常讓人感到驚喜。可是「有幸」看過歌劇演出的觀衆而言,恐怕大半難免失望。

典型的《魔笛》演出是賣弄機關佈景,差別只在於佈景的寫實或象徵程度。從啓幕男主角大戰巨蠎,稍後迷途於誘人的夜世界,最後步入太陽神殿經歷愛情的考驗,《魔笛》讓許多設計師得以在舞台上大顯身手。可是,有時機關佈景太過複雜,台下的樂團反而必須停下來等待台上換景。等而下之者,舞台上美輪美奐的世界限制了觀衆的想像力,且由於換景不易,造成演出的沉重感,觀衆眼睛一亮後,逐漸感到無聊。

或者如羅伯.威爾森的作法;他爲求驚人的舞台視覺效果,讓夜的王后站在四層樓高的梯上演唱,美則美矣,不過歌手唱得心驚膽跳,觀衆也聽得腦袋發麻。此外,由於本劇的童話色彩、古埃及地域與共濟會啓蒙儀式之指涉,舞台設計因此經常出現富有童趣的畫面,金字塔圖騰與共濟會的象徵符號更是屢見不鮮。簡言之,《魔笛》的新演出不易再讓耳熟能詳的觀衆從頭到尾感到新奇或有趣。

如何避免上述的表演老套,且必須巡迴演出的問題,導演與工作人員必須發展出一套便於搬運,又能解決實際演出需求的舞台裝置。更重要的是,這套舞台裝置要能彌補生澀的演技,而非相反地,讓歌手去適應舞台機關。

布朗施韋格最後發展出的導演意念令人叫絕!他執導的《魔笛》從頭到尾圍繞一張時隱時現的床進行,床是本戲唯一的傢俱。

一張床與電視牆

啓幕,達米諾(M. Adler飾)睡在前台的床上夢到自己與巨蟒搏鬥。既是夢魘,巨蟒根本無需爬上舞台。三位夜的女神使者接著從舞台下方的暗門昇起,她們用叉子叉向床舖的尾端,象徵性地將男主角夢中的蟒蛇殺死。夢魘解除後,穿著睡衣的達米諾醒來,看到一揹著黑色大揹包的捕鳥人(S. Degout飾)在自己的床邊徘徊。因爲是夢境,所以這一點也不奇怪。服裝設計范坎布魯克(T. Vancraenebroeck)讓捕鳥人身著白色寬鬆上、下身衣褲,外罩黑外套,以現代人休閒的面目現身,一反傳統的綠鸚鵡裝束。

此後,在全場夜間燈光的投射下(M. Hewlett設計),達米諾即一身條紋睡衣唱到底。這夢境的詮釋角度雖然巧妙地解決了複雜的機關佈景問題,觀衆也不免好奇想知道全戲要如何收尾呢?

劇終,在祭師歌頌光明的歌聲裏,舞台前方再度從地下橫向昇起一張床,男女主角相擁睡在床上。待最後一句歌詞畢,女主角(H. Le Corre飾)突然驚醒,她略抬起上半身,看到現場的觀衆,面露驚訝的神色,舞台隨即熄燈結束全場演出,觀衆席立刻響起如雷的掌聲。

從表演的框架來看,這齣《魔笛》不啻爲一場仲夏夜之夢,歌劇中深沈的夜世界離夢境不遠,而且全戲不乏夢的符碼(巨蠎/惡龍、笛子、森林、神殿、水、火等等),若再從本劇於普羅旺斯夏夜首演的情境來看,如此的詮釋更顯貼切。

單憑一張床自然無法滿足現代觀衆的視覺期待。導演利用電視牆解決這個問題。電視牆的使用不是什麼新鮮事,新鮮的是布朗施韋格用得十分有效,不得不讓人佩服他調度表演場面的能力與脫俗的美學觀。他在建築師出身的設計師達爾德(A. de Dardel)的協助下,用六排電視組成牆面,六排電視各有單獨行進的軌道,可於不同的場景自由移動位置,組成不同的表演空間。或單獨前移,或並列,或六排組成一燈光牆面出現,電視牆於暗地裡無聲無息地移位,其高機動性使得表演的節奏流暢、生動,常使觀衆感到有趣,並能支撐歌手的表現。

於電視畫面的處理上,導演與范坎布魯克合作拍攝的影像具現代感。二人以刺激觀衆的想像力爲目標,避免具體呈現似眞的場景,畫面構圖精簡,莫札特的音樂才是表演的重心。電視牆首度出現於太陽光明神殿場景,神殿由六排電視牆以兩列爲一組,兩兩對照,分別呈現「自然」、「理智」與「智慧」的白色法文字母,遠遠望去有如白色的霓虹燈。這也就是說,「自然」、「理智」與「智慧」──劇情主旨──即爲神殿所在,無需其他影像輔助。

又如帕蜜拉不是被囚禁在秘密的花園裡,而是關在一密室中;躺在床上的女主角從舞台地底昇起亮相,更增被囚的感覺,背景是現代大廈的電視監控畫面。最戲劇化的場面發生於大火的歷練中,祭師手持火把站在電視牆兩側,眞實的火光與電視畫面的熊熊火勢互相輝映,並且不斷緩緩移動,加上舞台上火紅、晃動的燈光設計,造成一種煉獄的視覺效果。

這齣《魔笛》一方面回歸本劇一七九一年於維也納一家小戲院首演的「野台戲」表演規制(簡單的基本舞台設置),但未重覆老掉牙的童稚或民俗趣味,另一方面有效地使用最新的舞台科技,時而幽默地指涉當代生活空間(如受監控的大廈),完全避免本劇表演的傳統符號,而委婉地導向現代生活情境的指涉(現代人的仲夏夜之夢),使人感到親切、自然與幽默,一如同莫札特的音樂,被劇評家譽爲近年來最出色的《魔笛》製作。

文字|楊莉莉 清華大學外文系副教授