一九九一年成立的组合语言舞团,在两年前的首度公演之后,今夏再度推出《河界》,以落实「关怀人生」的创作理念。

《河界》

84年6月17日

桃园县立文化中心

84年6月21~23日

国立艺术馆

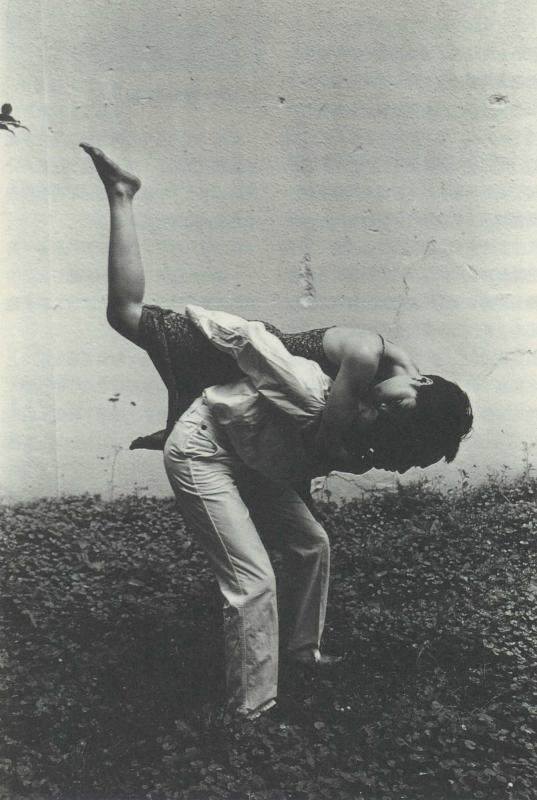

一九九一年,杨桂娟和她的组合语言舞团,因感于社会在多元文化冲击下,开发共同交流的艺术语言之重要性而成立。一九九三年,结婚生子后的杨桂娟以《吃桃,放你去𨑨迌》作为创团后首度公演的舞码。基本而言,其仍著眼于舞团揭示「站在现代、延续传统、关怀人生」的创作方向的前二者而已,其中的舞蹈语汇与创作模式,仍如同多数台湾留学编舞者的心路历程(注1):先是心理上向往西方舞蹈艺术的丰富现代性与训练编创技法,遂事师西方大师及著名舞团;但另一方面,却可能因置身异地的强势文化冲击,造成创作者本身文化认同上的迷失或不确定感,反过来还是去关照自己的文化传统,以于西方文化中突显属于东方文化或本土色彩的创作或研究主题。譬如,杨桂娟在留学UCLA及一九八九年回国后,欲藉《舞蹈从书法中探索》An Adventure of Dancing in Ink以及《书法的联想》、《月字之后》与《独体、合体》等作品,「希望透过对传统的关照与采集,反思舞蹈的语言组合,不管是东方的、西方的、古代的、现代的,都将以人文的思考,根植于本土为出发点」(注2)。直到今年六月,才以《河界》再出发,关心流行的两性议题。杨桂娟曾表示,这是舞团另一个阶段的开始。

以两性议题重新出发

而在一九九五年台湾各种次文化多元且纷乱的氛围中,是否有关原来东方/传统/本土/中国的主题已不再引起观众共鸣与编舞者的兴趣?

有二个方向可供我们认真的思考。第一,当今的观众可能更感兴趣于舞蹈的独创新意表现手法与令人眩目的视觉动作。

另外一个方向是,编舞者艺术认同上的议题。几位前辈舞蹈家以「中为体,西为用」的编舞手法虽渐不时兴,但他们却已凝炼出语汇与编创技法的风格化,各成一家。然而,对新生代,中生代的编舞者而言,创作的风格未形成前,中国或本土化的主题意识是他们先欲摆脱的枷锁,再来,就是渐渐舍弃套装式的舞蹈基本动作,如杨桂娟走出中国书法形象思考。虽然,每位编舞者认同的方向仍不太确定,但却是寻求创作上自我突破与自我认同的必经历程,其最关心的均为与人性/艺术本质有关的普遍性课题。

以座谈会及舞作面对婚姻生活

由此二方向来思索组合语言舞团的《河界》,即衍生出二个层面的议题。首先,杨桂娟真正开始从生活中自己最关心也最熟悉的两性关系入手,扬弃身为一个曾经留美的艺术创作者在文化传统上的包袱以及认同上不确定的压力,踏进更单纯且真实的「人性关怀」主题。

一场公演前的「两性.河界」座谈会中,杨桂娟真诚表白婚姻生活中各种情緖,或期待或挫折或不满或无奈,令人讶然其与舞作主题的高度关联;她试图从女性主义运动高涨的现象中探索属于普遍人性的沟通不良与尊重的主题,可谓是重新寻求自我与艺术上双重认同的新起点。与会者平路曾指出杨桂娟及苏子毓的作品中「男尊女卑」的主题明显,是社会现况的缩影;另外,当今女性编舞者及舞者远多于男性的情况是因为男性原有的角色地位不被定位于属于较女性化的舞蹈艺术而造成的。

另一位座谈者王墨林则于三位(杨桂娟、苏子毓及王正芬)表达对两性关系的感触后认为,大多数女性于结婚后「自我」才出现,且编舞者心灵与身体主调会随历史有阶段性的转变,如组合语言舞团的苏子毓,或当代年轻舞者,就跳不出李淑芬《采茶舞》与许惠美《七夕雨》中表现女性端庄与婀娜之美,因为舞者的身体变得更紧张而焦虑了。

再者,杨桂娟的《季节》与苏子毓的《隧道》运用不少文字语言,像是《生命中不能承受之轻》的独白、《我是一只小小小小鸟》与《雪中红》的歌词(唱出片段),以及罗任玲以电脑动画呈现的现代诗《爱情记事》,实与近二年来舞蹈(小剧场)界流行运用戏剧元素与多媒体剧场表现手法类似。这波流行多少与人们对舞蹈动作的意象与认同的转变有关,对编舞者而言,除了求新求变以满足所谓「后现代」的时代需求外,潜意识里可能也极欲摆开如此「追求流行」的挣扎困境,才不得不「融合」他种艺术类型的元素。

认淸舞蹈语言的本质

事实上如玛丽.魏格曼(Mary Wig-man,1886-1973)所言,「舞蹈语言原本就是表现人们现实世界与内心情感活生生的语言」;相对地,文字语言只是一种人类以理性思考之便所赋予的符征而已,并不像舞蹈语汇那么丰富、有力且更具普遍性意涵(注3)。因此舞蹈之所以不同于其他艺术,即其以肢体动作就能展现人类情感与意象之美。

许多编舞者舍弃舞蹈如此独特的艺术价値,是否对舞蹈的抽象化与象征功能产生认同上的危机?然而,更重要的是若舞者不知「为何而舞」、「用什么身体动作而舞」或「以怎么样的视觉呈现最富舞蹈表现力」的舞,很可能会以认知思考层面的文字语言代之,好弥补自身服膺于舞蹈艺术本质上的空虚感,或是以理念取向与媒体思考试图构筑「以大脑编舞」的「大块的」(chunk)概念化意义而已;这种认同与意义的形成往往掺杂太多戏剧、建筑或音乐美学──而非舞蹈动作美学的路径与标准。

如此隐约透露某些编舞者内心本欲挣脱理念辩证的死胡同,却又仍以理性且概念化的取向编舞之窘境,平路曾略感慨地指出:「(文字)语言会把作者的理念带出……难道身体的表达还不够吗?舞蹈中的(文字)语言是直接的,但也『只是』直接的而已。」诚然,舞蹈肢体的艺术是富想像的、非理性取向的广阔空间;也是结合时空、力量与韵动所成的艺术──虽舞蹈并不一定能(也不一定要)解决像两性平等、民族情感、国家认同或宗教信仰上的理性问题,但舞蹈动作却是一种媒介、一种生活反应、一种最原始的语言。

《河界》中的三位编舞者在当今的时空下表现个人内心世界的两性关怀,暂不论其表现力如何,却即已投射出她们对两性心理与家庭/社会结构的价値与心灵图像。她们和诗人、剧作家、电影导演一样,无需承担解决现实世界问题的改革责任;只是身处于价値多元且急遽变迁的社会中,真诚地探索内心及其与舞蹈关系的认同课题,可能是另一个値得关注的议题。而舞蹈动作的呈现则是两性之间、传统与现代之间,以及不同文化之间沟通的一种最生活化的「意象之桥」!

注解:

注1:杨桂娟毕业于国立艺专及文大舞蹈系,留美期间先后事师于Bill T. Jones与Kei Takei,并于一九八九年取得UCLA舞蹈创作硕士。

注2:见《河界》演出节目单中〈舞团简介〉。

文字|吴士宏 政大心理学硕士

更正启事

本刊三十三期(七月)

杂志第51页右列第九行原文刊:《我们一同走走看》中导演陈玲玲所希冀的「…」。其中导演应为牛川海。

第55页左列第三行原文刊:「方圆剧团」。应更正为「方圆剧塲」。

三十四期(八月)

第73页上方图说漏列:南风剧团是根植于高雄的剧团。

在此向作者及读者致歉。