和甫获诺贝尔文学奖的义大利喜剧奇才达理欧.福一样,李国修擅以戏谑的角度来观察社会。然而,除了嘲弄与感叹之外,观众哄堂大笑,散戏之后,编导者为他们留下的是改变社会的信心?还是无奈与恐惧?

屛风表演班《三人行不行之长期玩命》

86年10月4〜19日

台北市社教馆

一笑泯恩仇

义大利剧场奇才达理欧.福(Dario Fo)得到诺贝尔文学奖的消息,其实不仅对他个人是一项意外,对于几乎全世界剧场界都是一个意料之外的惊喜。而在台湾,李国修之获得国家文艺奖,对于本地剧场界或许也有相当的冲击。姑且先不论两人在各自文化范畴的成就评价,除了获奖之外,两者确实有一个相当有趣、也値得讨论的类似之处──对自己所处社会、对周遭一般人群的关注,并且两人同样都以戏谑的角度或观察、或嘲弄、或宽悯人事种种。不同的是,达理欧有著强烈的政治理念(左派──从早期的共产主义到近来的无政府主义倾向),而李国修则惯常以相当戒愼的态度面对政治问题。因此,不同于达理欧批判性强烈、批判对象鲜明可辨的风格,李国修的作品偏向以嬉笑怒骂或感伤,将所有喜怨忧惧泯之一笑。屛风九七年末新作《三人行不行IV──长期玩命》,就非常明确地反映出这样的风格趋向。

以两个亲家关系的家族和周遭人群的故事为主轴,《三人行不行IV──长期玩命》从本地的一些「怪异」现象(房地产市场、移民风潮、KTV文化、职棒异象、新旧价値冲突、台湾历史解读的争议、不安的社会与政治景象等)切入,以战争(废墟台湾)的意象描绘一个充满危机、充满不安骚动、却也充满活力的社会。此外,《三》剧的意图不仅止于此。从一开始的三人离开城市、走向海边,到剧终再度离开城市、重回田园,《三》剧似乎还想暗喩两岸三地的分合关系与情结(这一点也见诸剧中多个复杂交错的三人关系,和剧中三个代表两岸三地领导者的卡通造型人偶),试图从本地的观点及现象出发,进而省视台湾在华人圈中的定位问题。

常民素材影射社会政治

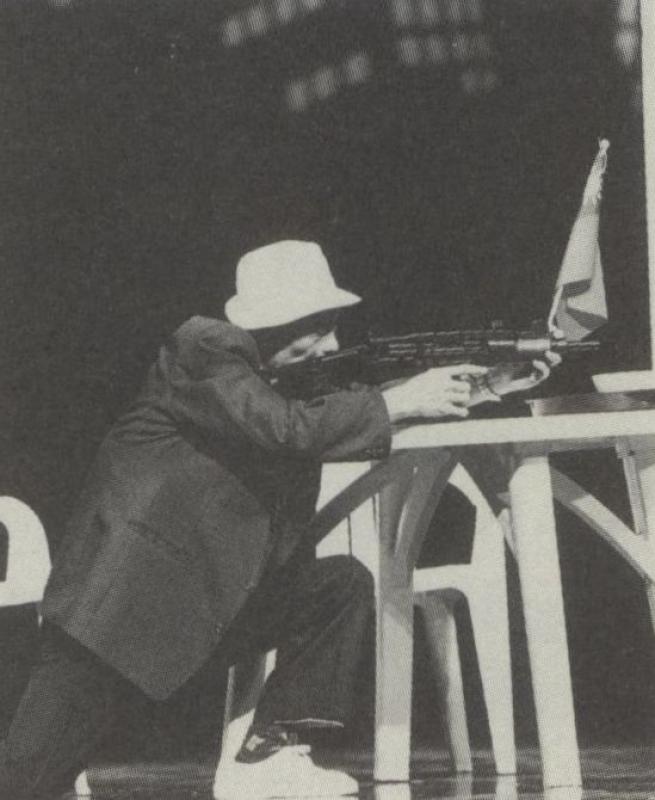

就题材内容来看,《三》剧可以看出屛风与李国修一向坚持平民观点的创作理念,以实实在在的市民生活与感情作为创作的重心与关怀的重点,从个人生命一些琐碎的细节,对整体的社会政治加以影射嘲弄。除了对白中的直接指涉之外(如对社会治安的不安、移民风潮、职棒赌博、对政府的批评),郭家关于变卖祖产的争执,不能不让人想起近来关于古迹保护和经济发展的争议,郭家大伯的记忆错乱与悲情,也隐含对本地历史解读问题(「认识台湾」教科书)的讥讽,KTV的几个场景、一场消防演习、枪击事件,都十分明白地指陈台湾社会的文化生活与公共安全方面的问题。

编导李国修在这些素材的处理上,确有其过人之处,但另一方面,却也因为过于熟练而缺乏新意。从戏剧情境的营造(郭家一家人在吃饭时,因为空间位置的变化和对话而混乱了饭碗的归属;机场巧遇日本观光团一景,巧妙地描绘出台湾人在面对日本和自身历史时的尴尬)、语言的趣味(各种不同语言/方言之间的隔阂与趣味,一方面描绘台湾文化的多元,另一方面却也暗喩这个社会人事变迁的根源;借由Larry、Jerry、Mary这些发音相近的英文名字,以及Jerry和Gary的混淆,说明台湾在接受外来文化时的错乱)、道具的运用(装在高尔夫球袋里的枪枝,混乱不知归属的饭碗,战争场景与烟火的幻灯片互相对照,巨幅的日本国旗与郭父手中的靑天白日旗)、舞台空间的利用(以不断流动的换景,暗合社会的变迁与移民的流动;利用KTV包厢的区隔,制造误解和喜剧可能)、悲喜交织的情境(郭家大伯对于本地历史悲情的敍述,废墟中的胡言乱语),李国修的创作手法多半不脱过去使用的范围,不免让人有技穷之感。并且在这些素材的处理上,《三》剧也稍嫌混乱,一方面各个线索之间的连接一直到接近中段时才逐渐澄淸,另一方面,事件的安排与相互呼应、角色的更易方面都有可议之处。例如以小邓的电影梦带出战争场景,似乎模糊了现实与梦魇之间的区别,或者剧终三人在舞蹈排演的舞台上重逢一段,都因为缺少发展的过程而显得造作,与前后场景的关系、与角色发展的过程都有衔接上的问题。

营造角色与人际的缺憾

就屛风过去的制作来看,戏剧情境一直是著力强调的重点,角色的塑造和彼此关系的处理始终是个弱点,《三》剧也不例外。剧中各个角色,多半只是台北这个号称国际都市中的人物取样,其个人特质相当模糊、也趋于浅薄(尤其是剧中几个女性角色)。在人际关系(尤其是男女之间的三角关系)的处理上,编导者也主要著力在误解、错乱这些喜剧因素的营造,而非情感的深度或合理性,以致剧中「谈情说爱」的场景显得尶尬,与其他场景也有风格衔接上的问题。在五个演员所扮演的十多个角色中,令人印象最为深刻的是郭家大伯一角──一个可笑却又可怜的古怪老头。不仅角色本身的特质饶富趣味,而且他在变卖祖产和坚持留下、在回忆与现实之间的错乱,其实正具体而微地表现了台湾当代关于认同、关于未来的一些迷惑。郭家两兄弟关系的处理,也是剧中在角色营造方面较为成功的例子。但就整体看来,角色方面仍是《三》剧较弱的一环。

就舞台视觉的部分来看,舞台、服装、与角色造型颇能表现出本地某种俗艳、华丽但粗糙的风格,相对而言,幻灯片的部分则显得过于写实,与舞台、服装的风格不太一致。

《三》剧所描绘的台湾社会,对于本地的观众自然并不陌生,编导者只是将这个社会中的一些「怪异现象」片段加以串连,接成一个接一个的喜剧情境,逐步推向「废墟台湾」的高潮,并且以前后几段回归自然的象征,试图建构起在「长期玩命」之外的希望。但如同前文所提及的李国修对于政治的态度,和他与达理欧的理念差异,《三》剧对于这些素材的处理,多半仅止于嘲弄与感叹,或者以「免惊,大家斗阵来玩命」的犬儒态度面对。当然,我们可以看出编导者对于本地风土人物的强烈情感,「长期玩命」或许也真是求生所必须,并不涉及道德上的高低评断,但在笑声之余,笔者却也不能不考虑到开怀大笑的责任问题,也就是政治性的问题。

或许多数的观众和剧中人物一样,只求在自己的生活圈中能有一块淸净之地(如剧场之于李国修、如温哥华之于移民者、如剧中的预售屋和蓝天白云之于无壳蜗牛),在想像中嘲弄那些「经国济世」的大人物,或者在疲累的时候下鄕下海寻求安慰,但谁该为剧中的战争和废墟负责?谁该为这个人人被迫玩命的社会负责?我们是不是整个共犯结构中的一份子?在选择完成自我的同时,我们是否也犠牲了许多改变的契机?这样的一出戏,会不会和许多call-in节目一样,只是开放了一个宣泄的管道,却无法引发更严肃的省思与讨论?创作者的观察、扮演是否可能完全没有任何政治意识或责任的问题?

在嬉笑怒骂之外

不仅是《三》剧,其实本地对于这样的问题一直缺少较有系统的探讨──无论是在创作或批评上。而笔者之所以特别提出,也是基于对社会现象的一点省思。简言之,如以近年来的一些流行曲调或用语(「向前走,虾米都不惊」、「爱拼才会赢」、「中共大、也没有我老子大」)、或者各种call-in节目与政治评论节目,和社会发展实况并列来看,这种玩命的生活理念(无论是开怀地大笑或怒骂发泄)究竟能对本地的未来有多少好处,似乎还有待斟酌。因此,《三》剧在这一方面的问题,同时也提出了一些値得思量的疑虑。

从这个观点来看,剧中最具政治批判性的、也颇能撼动人心的部分,却是仅有的悲情场景──战争爆发之后,郭父在机场的守候,和郭家三个老人在废墟中的重逢。借由这些场景,《三》剧确实描绘了深藏在台湾百姓心底的恐惧,而这种恐惧或许比笑声更能发人深思。

屛风表演班这些年来在票房上的成功,剧团创作者的平民性格其实是相当重要的一个因素;不论在素材的选择与处理上,李国修确实颇能掌握到这个社会的脉动与心理状态,在本地的剧场界为你我身边的平凡人物发声。但从另一方面来看,这一点似乎也是剧团创作者应该思量的部分:身为代言人的责任问题。创作者个人明白自己的未来方向,在对社会现象的针砭上,似乎也应该多给观众一种较明确的责任感、个人可以改变社会的信心、或者讨论对话的空间──就如同达理欧的剧场作品。

那么,或许我们真的可以避免废墟的恶梦成真。

文字|陈正熙 国立国光剧校戏剧科教师