由台北市现代戏曲文教协会主办的「《秋千架》首演即时剧评座谈会」,邀集来自剧场实务界、文化评论界、音乐界及学界等多位学者专家,针对安徽黄梅戏剧院抵台演出的新编戏《秋千架》,进行一场创作者与评论者之间的对话。

舞台呈现完整,节奏起伏尙待修整

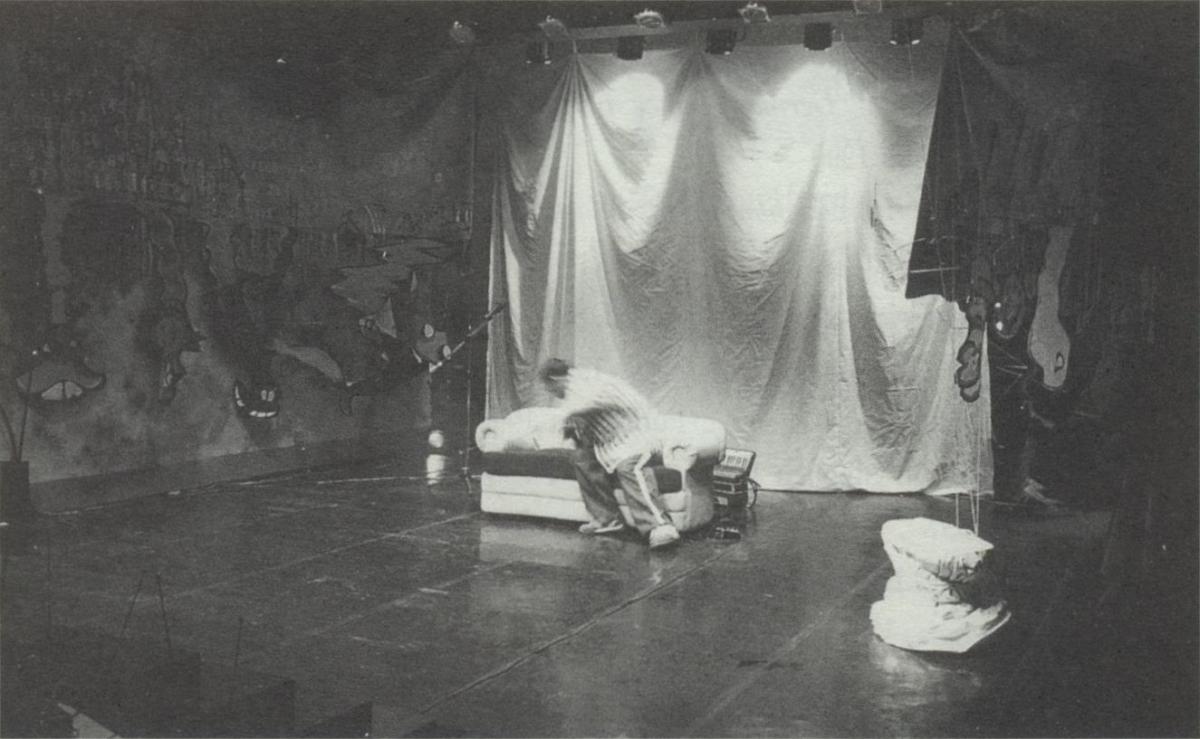

朱楚善:传统戏曲在面临现代思潮发展的冲击下,应该著重于思考「如何以新形式探索发展的可能性」这一个重大的课题。是以,深受广大群众喜爱的黄梅戏,其所做的努力与呈现的显著成绩,是値得我们肯定的。《秋千架》的表演风格是一种抒情性的喜剧。就导演的专业立场看,剧中大约七、八处运用了舞蹈的语汇(流行音乐的舞蹈、肢体语言)来处理戏曲的场面,则显得非常突出。就服装、灯光方面而言,《秋千架》花了不少心思在传统上突破,舞台呈现是完整的。

然而,导演在构思处理时未能掌握戏曲节奏的跳跃性,以至于产生换场的间隙,演员、乐队、观众间的呼应不够,忽略了强烈和观众之间融合在一起的节奏型态的处理……等问题。在每场戏结束的部分,应该要依剧情起伏的需要而设计一些高潮,但导演似乎在某些应有大动作的场面处理上有所回避,而以平淡的方式处理,虽然在艺术上的呈现是完整的,但作为戏剧演出,则可能是一种损失。

是以,戏剧如果想要传递观众一些直接的感官刺激与感染,还是必须在剧情上有所起伏,使得与观众之间的交流更加深入,与观众间的互动情緖更加高涨。如同《秋千架》一样,京剧《出埃及》与歌仔戏《刺桐花开》的舞蹈展现也都占了相当的比重,但直接给观众的感染或震撼力,都不如想像中的强烈。戏曲是否必须追求这样的一个效果?或许我们能用一种新的方式,就算不追求以相当比重的舞蹈形式来呈现也能成立,大家也会被感动。

喜剧讯号强烈,生活化的戏曲入门

罗北安(以下简称罗):黄梅戏原本就平易近人,而《秋千架》漫画式、卡通式的表演,尤其是皇帝这一个角色的定位,所反射出强烈的喜剧讯号,让人感觉好舒服,一出来就让人发笑。就我的角度来观察,喜爱这出戏的观众占大多数,因为台湾观众普遍爱好喜剧讯号稍强的表演。不过我觉得可惜的是,年轻的观众不多。就本身做戏的经验来说,推出与传统戏曲相关的作品之后,一般的年轻观众好像很难进来。对业者来说,在不降低艺术层次的情况下,希望能将传统戏曲的门槛降低、把戏做得更生活化一点,做出叫好又叫座的戏,但更希望叫好的戏越来越多;同时,采取这样做法的人越多,年轻人会更愿意接触传统,观众会更容易进入、更珍惜原汁原味的东西。

余秋雨(以下简称余):《秋千架》在北京演出时,主要是年轻的观众居多,当然马兰的传统观众也很多。

罗:我觉得编剧和导演对于角色的拿揑没有包袱,找到了一个好角色并且使其丰富,在很短的时间内设定一个tone,与观众「调频」。无论在整个画面、语言乃至于音乐,对于喜剧讯号角色的安排,非常舞蹈化也非常戏剧化。虽然由于喜剧讯号过强,而没有办法让观众进入悲伤的情緖中,但编导安排了一段「不要怨我……」简单而乾净的唱词,却令人有种莫名的感动。

导演手法别出心裁,黄梅调与歌仔戏的相会

唐美云:《鞭千架》给观众的感觉,就造型和表演方式而言,可以说每个人物都是红花。

导演与艺术总监之间互相有一种默契,在场次与场次之间的衔接,采取了很多电视、电影的停(定)格、剪影手法,有几场舞蹈场面也处理得相当好。很高兴黄梅戏也能做这样的改革与进步,或许少了一些原有黄梅调的古典味,但在过场的时候还能听得到,因此不是全然的抛弃传统,而是开创了一个新的局面。

女性主义的反思,小市民情调的生活面向

平路:《秋千架》里有很多传统与现代的元素,具有丰富而多元的意义。从女性主义来看,游戏、女性逃离、女尊男卑的意涵,到最后女性友谊的互动,都是女性主义者所喜欢的主题。从这出戏最动人的「小市民情调」部分来谈,不管是让人看来欢喜的元宵、看榜……场景,以及所有大人物,特别是在父权文化下的父亲、皇帝、宰相、大臣等,通通都有了一种非常人性的意涵。在这样的氛围之下,对知识分子产生了「不过是虚文换虚名」的嘲讽,也对中国自五四以来,国家民族大义赋予的异常沉重负担,产生了文化上的反思。相对于一九四九年之后充斥在台湾京剧中的「文以载道」、「尊崇忠孝」、「讲究节义」……等论述,这出戏写的都是小恩、小爱、小情与小义,属于个人生活的面向。而结局时反映了男女主角最后的选择,是找个承平的角落好好过日子,就成为最深切而真实的渴望。这也衍生出一种非政治的凛然正义,在这种属于素朴正义而原始的情调之下,顚覆了五四以来以父权为中心的文化传统,也迎合了女性主义顚覆父权系统的主题。

而小市民情调延续到下半场,则呈现不同的反思,部分观众认为男女主角会死,但最后却活了,而且施施然地走掉了。这样一个成功遁逃的安排,是非常超现实、非常不可能的,编剧一定有他的理由。而这个超现实的部分,跟现实人生中的规律,其实是相违背的。甚至在这喜剧情调里,是有悖于观众期待的。这跟我自己想像中的「秋千」意象比较接近,是很空、很苍凉的感觉。在小市民的情调里,一夫一妻希望找个承平的角落好好地过日子。然而,在多半是乱世加昏君的中国历史里,这种期待本身是空茫的,具有一定的苍凉。然而在作者的安排下,把文学性的苍凉刻意地剪裁掉了,使得观众在某个意义上,有点想念那个代表寻常人世悲喜剧的催化力量,那依然摇荡的空秋千。

传统戏曲的宿命,女性自我的追寻

廖咸浩:在看《秋千架》的时候,就和以前在欣赏《欲望城国》时一样,脑中都有一种类似的思考在运行:很多第三世界国家所流行的高级文化都是西方的,当地的传统戏曲或文化地位显得非常尴尬。在大家强调「用现代语言说出来」的同时,是否可能改变这样传统的宿命?在年轻一代较喜欢具声光效果的表演时,有没有折衷的角度来重新看待这个问题?

有些剧作或其他艺术作品以西方的观念来批判中国的传统文化,这类作品在以女性主义批判传统文化的时候,都是「去历史化」的批判,这其实是不公平的。我看《秋千架》所关注的一个重点,是如何处理传统文化中的「性别」问题。编剧及导演用喜剧的角度,不会太「去历史化」,不会直接把西方的理论硬套在中国传统里,倒是反映了「不偏不倚,允执厥中」的态度。

而公主询问楚云「是否愿意以女人的面貌示我」的一场戏,我认为是这出戏的「神来之笔」。在女主角费尽力气脱衣的过程中,整个感觉好像在挣扎,由此可以看出编剧及导演对于女性主义议题的深刻理解,也相当程度地掌握了女人在寻找自我的过程中那种不易的心态。

歌、舞、剧并重,舞美意象的开展

林谷芳:「戏曲现(当)代化」是目前海峡两岸戏曲工作者所共同关心的事,而我比较喜欢从所学的「音乐」角度来切入这个议题,以音乐做为一个戏曲发展的张本或基础。中国戏曲之所以称为戏曲,在于它一直没有离开音乐。中国音乐通常可以分为两个系统,一个是「曲牌(四大声腔)」体系,比较古典的戏剧是透过各种曲牌的组合,来适应剧情里各种场合与情緖的铺演,如昆剧或全面开展的戏剧,在音乐上都有著这种特质,可以说是在中国的城市性与创造性上,取得了一定的统合与平衡。

另一种是在这两个世纪以来,发展出来的「方言戏(歌谣腔)」的戏剧理念。通常来自于民歌小调,其特质是吸纳力很强,使用来自不同地方的音乐曲调,来适应於戏剧的表现,也有人称之为「板腔体」,有别于昆曲定型的曲牌。在面临戏曲当代化的进程中,相较于古典戏曲「曲牌体」,「板腔体」的优点在于不那么定型,包容性特别大;相对地,其音乐的「过度敍述性」倾向,则成为需要克服的一点。以歌仔戏为例,多半是「一字一音」,顶多「一字二音」,娓娓道来,非常亲切,就像说白,一听就懂。然而在舖演比较深刻的情感、或是需要整段做工唱腔来凝聚戏曲高潮的时候,则遭遇了难题。而原属于常民阶层的戏曲歌谣腔,经过时空转变后,在被某种程度地艺术化、将其美学距离感拉开的过程中,也因此会面临到音乐转变上的困难。

就目前来说,在比较过歌仔戏、黄梅戏、越剧三者之后,越剧在音乐上的转变算是比较成功的。当剧作家把一种情感舖演用唱腔形式表现的时候,越剧本身的歌谣腔已具备了曲牌体某些特质。而《秋千架》的敍述性非常强,但是在情感发展方面需要高潮的时候,在音乐上则面临障碍。从故事的发展来讲,因为歌谣腔戏曲是舖演故事的,它的身段极致或是结构性的高潮,很难凝聚在一个段落中产生。如果试图把类似新编京剧《曹操与杨修》或淮剧《金龙与蜉蝣》中的某一段高潮情节,放入歌仔戏与黄梅戏之中,会是一个高难度的挑战。

《秋千架》有属于现代戏剧的舞美意象性开展,与以往黄梅戏的舞美呈现有所不同。然而,受制于音乐强烈的敍述性之下,把舞美一定程度的意象化、抽象化,从美学的整体来看,似乎不是很协调。

黄梅戏乃至于其他传统戏曲,将来在处理音乐(或板腔)的时候,都还可以再多点变化。这样做之后,是否能「既精致又生活」、「既古典又现代」,重点在于编剧与导演。因为编导已经变成现代戏曲的核心,而戏曲正是集「歌、舞、剧」三者为一体、同步前进的表演呈现。

调皮的《秋千架》,情感交错的试炼

余:中国目前还有四百多个地方剧种,这种现象不是件好事,我个人希望「新陈代谢」、「给边陲上台」。民族艺术和经典艺术是不一样的,地方戏的产生存在很多的偶然性,流传下来也导致了消亡的必然性。许多政府管理人员认为在他手上几个剧种的消亡,是一种政绩上的羞辱,所以采取坚决的维持态度,因而造成目前绝大多数剧团自己无法维持、却也都勉强活著的情况。这不仅是管理状态不好,同样也造成艺术状态的不良。中国做为一个戏曲大国,现在应该要出现新的剧种,可是谁也都没想到这点。

黄梅戏是一百年前出现的新剧种,在十年前获得了大陆一切的奖,但近十年我和马兰的想法改变了,所以我们希望做些游戏、开些玩笑。《秋千架》是新编的戏,但是曲调都是最老、最原始的黄梅戏曲调;音乐曲调建构的方式,是将最老的曲调「块面保留」,产生一种嘲弄的创新形式。皇帝的曲唱〈安徽美〉借自徽剧,则是故意制造一些跨越界限的游戏做法。如果黄梅戏和歌仔戏这种和大地、民众紧紧在连一起的地方戏曲艺术不做这样的改变,实在是非常可笑。它们应该要不断地创新,并使新的剧种在融合中出现。

关於戏曲改革,还有一个非常重要的地方,是努力「将原来的『专业分工』走向『非专业化』」。因为在制造一个轻松、愉快的艺术时,专业化的惯性会是为很大的障碍,而非专业化其实是接受新的冲撞、打破各种各样的界限。非专业化的导演,可以是一个非常好的观众,可以从观众的角度,来分析平常最喜欢与不喜欢欣赏的部分。在剧场里能够打动人的,一定是小市民心理。《秋千架》主角寻常情理背后的人生状态,有一种完全违反观察逻辑的惊人勇敢,以寻常情理嘲讽政治逻辑,使整个朝廷变成一个小市民的家庭,而皇帝变成村庄普通家庭里的一个老爸爸,小小的智慧全部移转至女儿的身上,并不断产生女儿否定父亲智慧的吊诡与反逻辑的游戏,也从而产生让人感动的寻常情理。

在我的喜剧美学思维里,不主张把悲、喜剧完全分开,像卓别林作品最优秀的部分,在背后有一颗让人感到悲哀的灵魂。至于悲、喜剧的融合,大悲往前走一定是大喜,悲到一定程度必然是滑稽,大喜到最后肯定是悲。如果把这种讯号隔离开来,实际上是人为的,但组合在一起时就非常好。在这戏里,明知主角不会死,但是大家还会感动,其实是一种美学的挑战:有没有可能让舞台上的悲,不对现场的观众产生伤害;让喜包围悲,去除伤害性的悲,是一项对艺术魅力的考验。在情感表述的过程中,产生「怦然动情」的结果,就是一种情感交错的试炼。

时间:三月十五日

地点:国家戏剧院咖啡厅

主持人:沈惠如(台北市现代戏曲文教协会理事长)

讲评人:朱楚善(国立国光剧团艺术总监)

罗北安(绿光剧团团长兼艺术总监)

唐美云(唐美云歌剧团团长)

平路(作家、文化评论者)

廖咸浩(台湾大学外文系教授)

林谷芳(民族音乐家、文化评论者)

余秋雨(《秋千架》总策画及编剧)

记录整理:蔡明顺