《断层》的爆发力及所呈现的悲剧,与抹满婴儿油的舞者、滑溜溜的地板,呈现极端的对比与反讽, 也反讽了那些著装正式「消费型」的观众,仿佛打了他们一记耳光。

应美国纽泽西州于一九九六年成立的纽泽西表演艺术中心(New Jersey Performing Arts Center,简称NJPAC)节目制作人芭拉卡.西理(Banale Sele)的邀请,光环舞集于今年四月中旬飞到纽华克市,参与纽泽西表演艺术中心为期一年之久的「世界艺术节」系列活动。芭拉卡曾亲自到台湾参观访问及挑选演出之团体,光环「婴儿油上的现代舞」特别吸引她,此次在表演艺术中心维多利亚剧院演出的即是婴儿油舞系列后期作品《断层》。

《断层》的反讽

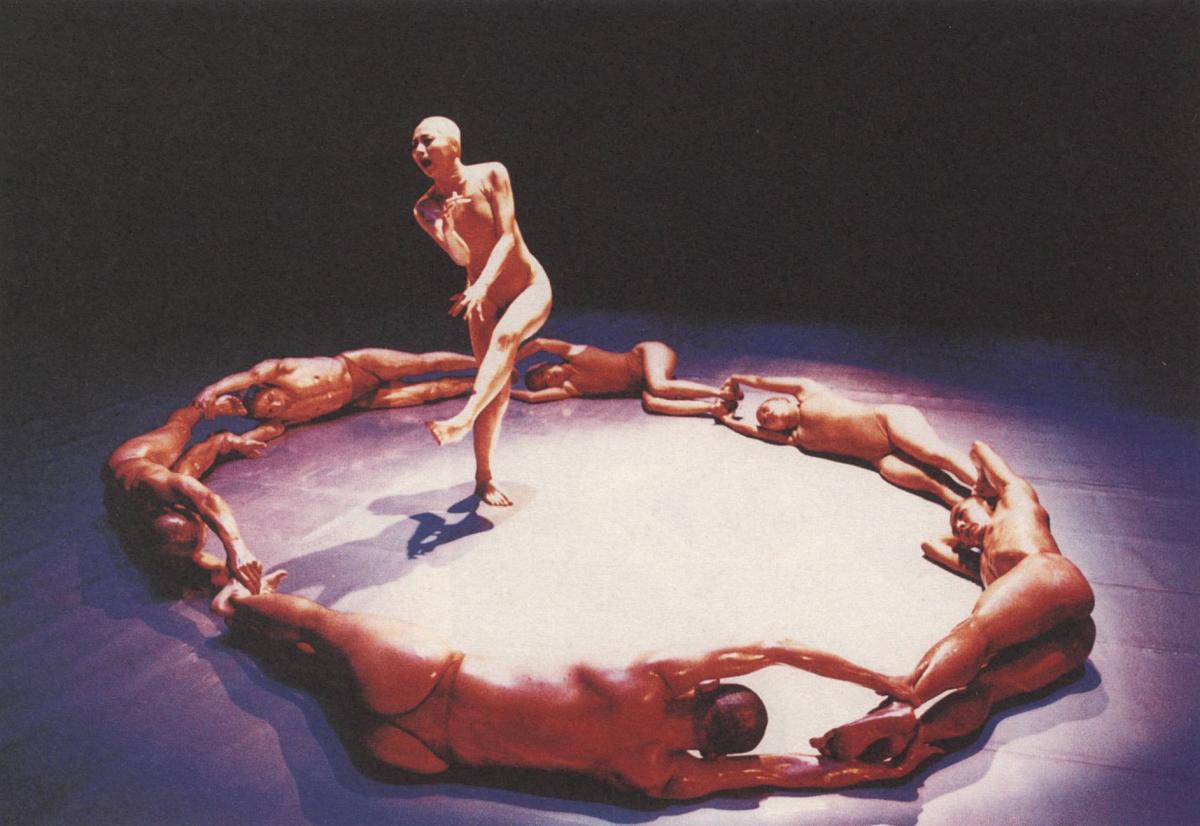

《断层》由三段组成:〈关系〉、〈尘埋〉和〈入化〉,其作品即源起于「九二一大地震」。作品虽然略带有些叙述性但并不受限,多半还原到对能量的探索、营造、累积与释放,藉人力无法控制的天灾来表达人与自然,人生中的生、死主题。其激发出来的情绪如恐惧、歇斯底里和虚无,不断地表现在肢体的纠缠、性的交合与分离,和在地面上的蠕动和呢喃上,它非常个人,也同样相当非个人。

《断层》的爆发力及所呈现的悲剧,与抹满婴儿油的舞者、滑溜溜的地板,呈现极端的对比与反讽,也反讽了那些--著装正式,前来看穿得少少的、涂得亮亮的、富有异国情调的舞蹈──「消费型」的观众,仿佛打了观众一记耳光。有些观众逃跑了,但观众出走不见得是一件坏事。这里有其他耐人寻味的原因:节目单上没有提到《断层》的灵感来自台湾人深刻的地震经验,也没有严肃地点出《断层》其亚陶式对生命最现实、残酷、非理性、非人性层面的探索,介绍只写了很一般性的「气、身、心」之类佛、道思想的东西。再加上经过包装与美化的照片,更难从一本小小的册子感受到那股造成《断层》的能量与痛苦。

再者,像光环这样直接与生命对话、企图拉近与现实距离的东西,在西方传统幻觉式的舞台上看起来有些突兀,坐在舞台下面的观众一来离舞台遥远,加上从节目得来的错误印象,很难达到德国舞蹈家玛丽.魏格曼(Wigmun)「防止观众思考」的理想。(参考《舞道-刘绍炉舞蹈路径与方法》,钟明德)

从不渗水的婴儿油里挣脱出来

赤裸,是《断层》另一重要的主题。「赤裸」的倒不是受媒体渲染、沾满婴儿油的身体。事实上,全身沾满婴儿油的肉体倒像套上了一层保护膜,这亮亮的「舞衣」在地板上铺的塑胶垫的反光和灯光的映照下,表面上是吸引了观众的视线,但事实上,观众的视线却被挡在亮亮的皮肤之外,进不了舞者另一层面的赤裸:面临地震或死亡的恐惧与痛苦。

要将一件活生生的经验,尤其是创痛之类的经验进行转化再搬上舞台,是一件不容易的事。《断层》背后的真实事件与舞台化的再现,也可从前面提出的两种层面的赤裸里看出。难能可贵的,是在能量不断累积的过程当中,刘绍炉与其舞者终于能够冲破表演性、再现性的肢体语言,让汗水和泪水从不渗水的婴儿油里挣脱出来,让表演不再是表演,又腻又油的婴儿油成为障碍而不是保护膜,让音乐成为次等的长物,让观众血液循环加速,从沉睡中惊醒。

刘绍炉将两、三分钟的致命喘息与游绍菁激动过度的放声哭泣,粉碎婴儿油舞蹈造型上的幻象。那一刹那,音乐的停顿,观众的屛气凝神和为刘绍炉下气接不上来的担忧,使舞台越超了娱乐、美学、前卫唬人的肤浅功能。那短短几分钟的爆发、生命生死相息的呼吸,失控的哭泣与受惊,为《断层》加一层入世的人本精神与生命强度。所呈现出来的沉默也远比美国前卫作曲家约翰.凯吉(John Cage)那观念性又造作不堪的《四分三十三秒》4'33来得诚实。因为那表层的宁静和谐、如来不动「万法归一」的假面具,被撕了下来,让沉默的内层赤裸──那不压抑、不去否定、非逃避非升华的、正视苦难现实人生的一面,脆弱地、忠实地曝露在观者面前。

真实自我受到挑战

升华,是一个很柏拉图式的概念。而不离世间觉的禅宗不是这样面对生命的,如《碧严录》第五十三则公案:

有一天,马祖禅师和百文禅师在外面散步时看到一只野鸭从天空飞过。马祖问百丈:「那是什么?」「野鸭。」百丈回道。马祖又问:「去那里?」百丈说:「飞去了。」这时,马祖突然伸手用力一捏百丈的鼻子,百丈顿时痛得哇哇大叫,马祖说:「我看它并没有飞走啊?」

《断层》用的是柏拉图从肉体超拔到精神界的模式:从由恐惧所牵引出来不断的肢体交合与纠缠、抽搐般歇斯底里的动作,后继人面临无法控制的天灾下产生出来的荒谬感及虚无的呢喃,到最后冥想式的结印跪姿和终结的叩钟。《断层》以很有禅味的跪坐冥想和钟声做结,结尾虽然很「东方」,很有寻求自我内在、文化和精神性多层回归的意涵,但是放在结尾以作为对生死、人生苦难的脱拔,是非常西方的。(我想马祖禅师大概会冲到舞台上把把每个人的鼻子都捏一下!)

这西方柏拉图式的结尾,把好不容易才拨开的那道面对真实生命的门又再度关了起来,回到再现的、形上学的层面。它重新建立舞者与观者的鸿沟:舞者们沉浸在自我封闭的祥坐境外中,真实自我性又再度受到了挑战:他们是真的入定,还是摆个样子而已?观众们则又昏睡回去,回到传统「冷眼旁观」的角色上头去了。

笔者相信,这世界上有这样一个东西叫做「真实的自我」,管它叫自信还是赤裸。也深信这不矫揉做作的东西之流露,需要长期在苦难中磨炼、具高度自我约束力和细腻敏锐的慈悲心为前提,创作者才不致沦落成空谈玄学、只求超脱、逃避当下又极端自恋之伪君子。

笔者给刘绍炉这样一位执著于艺术创作者与忠实于真实自我表达的舞蹈家正面肯定,是因为笔者看到一个以「气、身、心三合一」为基础的现代舞团体在挣扎、成长与茁壮。光环不再只是一个载在头上,金光闪闪、象征性的金箍圈,而会名副其实地从赤裸裸的自性里发出光芒来。

文字|张嘉如 美国罗格斯大学比较文学博士候选人