舞踏的身体性以「消去法」为原则,不断地消去身体以外的表现要素以寻求根源性的身体意涵。而新一代创作者却拥抱了噪音的晕眩。如果说,东京是难以咀嚼的晕眩,那么,日本新一代的舞台则反映出在这晕眩之下危机的身体。

一位友人在看了日本「莲妮.巴索」舞团的《叛眼》之后说到:「这个作品让他联想到东京的地下铁车站」。如果你是一个和东京生活不相关的外来客,站在通勤时刻的新宿车站,看到以惊人速度不断流动的人潮,你感到一种强烈的寂寞与晕眩,仿佛吃下一只塑胶袋般地想吐。

东京是一个全然人工化的环境,像旅鼠般朝著办公室迈进的人们, 其实只是东京这个巨大建筑的一部分,身体在速度当中化成交错的光,就像是莲妮.巴索的舞台上的舞者一般。

不只是莲妮.巴索,九○年代前后的许多表演团体,例如:「敕史川原三郎」、「蠢蛋一族」、「H. Art Chaos」,甚至很可爱的「稀有的香菇舞蹈团」等的舞台,都给人这种感觉。或者,我们可以说,日本这新一代的舞团,都非常的「东京」。这个现象显示著,从八○年代中期以后,日本表演艺术的地平,起了一个巨大的位移。

来自东北苦寒大地的舞踏

在这之前,代表日本舞蹈艺术的是「舞踏」。五○年代末期,土方巽从对于芭蕾或是现代舞的身体性的背叛当中探寻舞踏的表现性。土方巽说:「舞踏是拼命想要站立起来的尸体」。涂白的身体、蜷曲的四肢、恍惚的表情、强迫症般的重复动作,整个舞踏是以「衰败的身体」作为表现的技法,以此展现身体内部狂热的情念与与动物性。

土方巽将这种「衰败的身体」归因于日本东北严酷自然环境所孕育的身体性。舞踏的身体原型,来自像利刃般将皮肤割裂的东北季风,以及因为在不毛的大地上过度劳动而纠结硬化的手足关节。对于土方巽而言,「东北」意味著「身体文化的根源」,而这个根源恰恰是「东京」的相反。

其实,整个舞踏形成的历史,这个「衰败身体」型塑的过程,是平行于日本的经济高度成长时期。在所谓泡沫经济的期间,外来人口大量地涌入东京都内,东京的都会范围不断往外拓展。即使现在,东京仍然不曾间断它的成长,每个晚上八点过后,原本繁华的街道突然变成工程现场,巨型机械在街上开挖,东京的地下铁网路像经细胞般不断串联,整个东京都会是个巨大的脑,在夜色当中做著永无止境的梦。而舞踏则是对于这个不断扩张的怪物做无效的抵抗。

媒体世代建构新的表演风景

舞踏的发展到了八○年代中期达到最高峰,但是吊诡的是,随著日本泡沫经济的崩坏,舞踏的繁盛也开始走下坡。随之登场的是被称做Contemporary Dance的新世代。

这个世代的创作者,大多为六年级以后的年轻人。他们的舞台有几个共同特征:首先是毫不犹豫地使用各种影像媒体。他们从小在电视、游乐器等视觉媒体的环境当中成长,而他们开始创作的八○年代后期,则是电脑与网际网路普遍的年代。因此,将影像、灯光、摄影机、照相机、投影机等媒体当作素材使用在舞台上,是非常自然的事情。

其次是艺术疆界的消失;像是独眼舞者伊藤KIM虽然受过正统现代舞训练,之后又师承舞踏古川ANZU。这种背景使得伊藤KIM可以逃脱舞踏既有表现方式的束缚。「蠢蛋一族」的团员来自美术、戏剧、影像、舞蹈等各种不同领域,而他们彻底实行无领导中心的集体创作方式,使得作品免于被某种范畴吞噬的危险。每个原本艺术范畴的疆界在高科技多媒体的运用之下被侵犯越界,于是舞蹈再也不是以往的舞蹈,而是某种介于舞蹈、戏剧或行为艺术之间的Performance Art。

世代创作者的另外的一个重要特征,是更加开放地尝试运用各种表演空间的可能。

例如伊藤KIM曾在他的「剧场游园」这个作品当中尝试让舞者在观众席里表演,而让观众坐在舞台上观看。「稀有的香菇舞蹈团」喜欢以美术馆作为表演场所。她们会先以灯光以及各种物体艺术或建筑体装置整个美术馆空间,舞者穿著仿佛新宿少女般的便服从展览室跳到中庭。

「所谓动作,就是包围在身体四周的光」

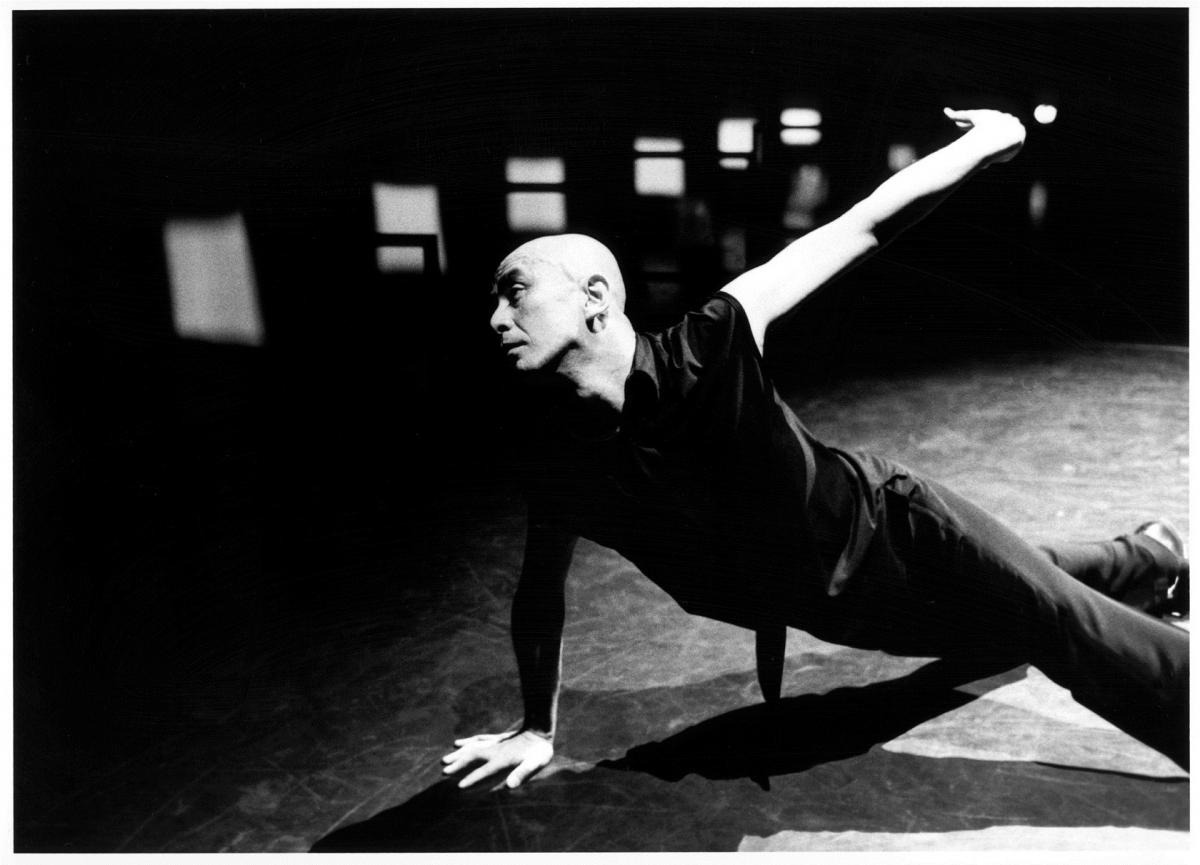

这个新世代的出现,我们不能忽略敕史川原三郎的重要性。敕史川原三郎虽然受过现代、爵士、默剧、街舞等身体训练,但是他的美术背景,使得他的舞台具有更大的包容性。他担任电影导演,也拍纪录片。他舞蹈作品里的舞台、服装以及影像设计,也不假他人之手。敕史川原三郎以一种装置艺术的概念来使用它的舞台空间,例如在它的《噪/物》作品当中,舞者的脚步声被埋在地板上的麦克风收音并透过喇叭墙上的喇叭放大。在《电光石火》这个作品里,舞台上摆满了一整列正方形的折射镜片,舞者的身体被层层投影在上面,对于敕史川原三郎而言,这一些舞台并不是布景或道具,而是与舞者身体互动的装置。

在现代舞或舞踏的舞台上,身体是在所有舞台表现要素当中最优先的要素。但是在敕史川原三郎的舞台上,他说:「所谓动作,就是包围在身体四周的光」。他常常让舞者,在闪烁不定或昏暗的光下挥动手臂或急速回旋跳跃,此时,所谓舞蹈并不是舞者的身体,而是身体与光之间所产生残像,对他而言,身体是光,而光是物质。而所谓舞蹈作品,是存在于舞者身体、光与观众视网膜之间的「现象」。

在复制媒体之下,人的身体往往被视作是存在的根源,也就是说身体是「原本」,而身体的影像则被认为是对原本身体的模仿。但是在「莲妮.巴索」的《叛眼》中,舞者的舞蹈动作模仿影像,大量使用类似影像的倒转、快转、剪接、跳接的技巧,就人的运动生理结构而言,这种动作是非自然的。以此,「莲妮.巴索」倒转了身体与影像、原本与模仿的观念。

拥抱东京噪音与晕眩的身体

东京是一个巨大的媒体,在这里,各种媒体科技在资本主义的原则之下,被整合建构,各种讯息被大量地生产、流通、繁衍与消费。基本上,东京的生活是以「噪音」为基调。所谓「噪音」,意味著超越所能处理的过剩的资讯,因为过剩,资讯以物质的方式对身体作直接的侵犯。舞踏的身体性以「消去法」为原则,不断地消去身体以外的表现要素以寻求根源性的身体意涵。而新一代创作者却拥抱了噪音的晕眩。如果说,东京是难以咀嚼的晕眩,那么,日本新一代的舞台则反映出在这晕眩之下危机的身体。

文字|林于竝 国立台北艺术大学戏剧系助理教授