影像

-

音樂 你聽的音樂會,不是只有音樂會?

音樂 你聽的音樂會,不是只有音樂會?《即視旅行》 一場因「你」而不同的音樂表演

西方音樂的演奏與聆賞,自古以來有許多種類,有家庭室內樂的、戶外表演的、為教堂禮儀的、也有社交沙龍的但隨著時間推移,「觀」與「演」之間卻逐漸分離,以一條線畫開兩界,分為台上台下。百年來也許成為慣例,但到了21世紀,在網路影音搶占生活空間、歷經病毒肆虐後的今天,人與人的距離、真實與虛擬的區隔等,是否還可能因循來時路,一直走下去?《即視旅行》藝術總監暨文本設計趙菁文說:「其實音樂演出的形式,一直在隨著時代而改變。正襟危坐地安靜聆聽,觀演分清楚的音樂演出,還能再50年、100年嗎?我懷疑。」 2023 C-LAB 聲響藝術節以「DIVERSONICS」為主題,節目包括當代音樂/聲響、舞蹈聲響、展演跨域、校際單元、詩與聲響、IRCAM 國際論壇與工作坊、專場講座。《即視旅行》為國立臺灣師範大學音樂學院、民族音樂研究所、音樂學系音樂科技跨域合作組、資訊工程學系共同製作的表演,並與史丹佛大學合作技術提供。 不同於一般一個半小時左右的音樂會,《即視旅行》完整的演出長達6.5小時,每半小時有截然不同的表演輪迴一次。場地也非傳統的音樂廳,而是兩層樓的建築物與預先布置的空間,期間觀眾不但可隨意進出,也能像看展覽一樣上下樓欣賞。也許剛進來聽見表演者只有單獨的節拍聲,但演奏者隱藏式耳機卻有與其他相對應的音樂;又或許無人配戴的耳機內透露出相同的樂段,卻被濾掉了高低頻。走到不同的地方可能因為布幕、牆壁反射、遠近等改變了聲響。在創作中不斷挑戰形式的趙菁文,對製作提出的發想是:「同一首」音樂作品,會不會因為你的旅行站點,所聽到的、看到的都不同?

-

攝影手札

攝影手札聲音的另一種樣貌

如果聲音是傳遞情感最直接的方式,那我想音樂便是傳遞自我價值與想像的主要媒介。我總是探究著每個音樂人內心最深處的樣貌,想要讓它可以自然地呈現在最後生成的影像上,用另一種影像的語言去傳達每一位音樂人內心想說的話。在音樂裡,那是一種無比自我的時間。我們所接觸的不只是音樂,而是每個音樂人所生活的樣貌、情感、思緒與經歷。只是用著「樂器」產生「音樂」來表達「人生」。我覺得我是幸運的,從音樂出發,轉移,再回到音樂裡,只是轉換了方式,去探究,去深掘。我們皆是不一樣的個體,也有這不一樣卻又相像的人生體驗。也許,舞台下的那個自己,才會是真正想要表達自我,卻又害羞的本體。而我只是用我的眼與手,連結相機去拍下每一位音樂人想要表達的初衷。

-

愛樂劇工廠20周年 親子音樂劇《青鬼好朋友》啟動熱血冒險之旅

愛樂劇工廠成立20周年,6月3日及4日將於臺北表演藝術中心藍盒子首演熱血友情親子音樂劇《青鬼好朋友》,結合馬戲、特技、雜耍和影像科技的親子音樂劇,帶領觀眾身歷其境,體驗精采的冒險故事。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial科技始終來自於人性?

提到科技與藝術,會想到什麼?是AR、VR,在台上拍電影?或從電視到Youtube、Netflix或愛奇藝?還是視覺、聽覺如幻覺,更能跟機器人同場共舞、飆戲?等等,讓我們先把時間回溯,將科技兩字的科學與技術分開,深究在表演藝術界、從一九六○年代開始,在創作者們一面思索、一邊想像的半世紀以來,於表演藝術場域所實踐的種種技術和兩方的互涉關係。 而時至今日,即使我們每一個人都能在掌上擁有世界,甚至有著虛擬一切、化無形為有形的超強能力,站上舞台的身體、親臨現場的觀眾,仍觀看、感受並行動著,並構成「意義的可能空間」,換句話說,即使展演可以「無人」或「去人」,也不能真的「沒人」。於是,在「科技始終來自於人性」這句廣告語旁,或許還得加上一句「想像力就是你的超能力」。 除了簡述當代影像科技的發展史、一探新媒體時代的身體展演外,本期專題也以表演藝術與科技相關的三大關鍵字:「幾何、影像、機器人」為重點,看看藝術創作者們如何結合、延伸他們的想像,在舞台「泛科學」實踐。 而取材自山海經、融合南北管與現代音樂的《蓬萊》和改編自艾莉絲.孟若短篇小說的《親愛的人生》,兩部作品也將於三月在國家劇院演出。《蓬萊》演員之一、新生代劇場新星崔台鎬,即在本期「聚光燈下」受邀登場,我們也藉此機會帶讀者一探這位在舞台上非常具有「存在感」的演員,他在台下真實的生活又是如何。而另一頭,在緊鑼密鼓排練之際,《親愛的人生》編導王嘉明和「超愛」孟若的小說家李維菁,則同桌相談,一邊低頭翻書、分享彼此喜歡的孟若故事,也一同崇拜讚譽,這位諾貝爾文學獎得主看似樸直簡單、實則深藏難料的文字功力和寫作策略,當然,最令人好奇的,仍是導演王嘉明如何將「時間的皺折感」給搬上舞台。

-

焦點專題 Focus

影像與馬戲 交織觸動人心

二○一二年首演的《虛實之境》是影像與馬戲混搭的絕妙結合,探討現代人如何在工業化、機械化、都市化的浪潮中迷失自我,並希冀運用奔放的想像與藝術的魔力,喚醒都會人的赤子之心。猶如劇場版的《全面啟動》,《虛實之境》將單人環、鋼管技巧、柔術、舞輪、晃板、空中飛人、繩索等不著痕跡地融入劇情中,充滿詩意的敘事編排,搭配不斷變化的多媒體場景,帶領觀眾穿梭虛實。

-

特別企畫 Feature 角度五:新科技對創作的影響

影音互動成要角 科技打破「第四面牆」

近十年來,「跨領域」的蓬勃讓藝術的創作與表演激盪出無限可能。在各類藝術邊界逐漸模糊的同時,科技與表演藝術的結合不僅是另類的「跨領域」,更使得新製 作更多元、更精準並且在某些程度上變得更簡單。不管是影像或聲音,藉由數位科技的互動性,讓觀眾的觀賞經驗,都大大超越了以往。

-

即將上場 Preview 3D《春之際》 編導的另一作品

歐伯梅耶《魅影再現》 虛實之間的現在進行式

《魅影再現》結合舞蹈、音樂、即時影像投影與電腦互動系統,挑戰實體表演藝術與虛擬多媒體互動影像極限,舞者在舞台上與光影共舞,創造人類知覺與美學新境界。《魅影再現》以兩個概念建立起作品的基本架構。首先,影像是舞者的伴侶,其次,舞台空間融合虛擬與真實,以此串連舞者的演出、即時影像合成系統、與互動裝置。

-

特別企畫 Feature 表象和幻象、真實與虛擬的多重辯證

科技+劇場=表演藝術的實驗進行式

將科技藝術放在表演藝術的脈絡上討論,不是去談誰比較「高科技」,應該將焦點放在當代劇場中,創作者運用科技的創意與互動性。再前衛的東西都會老舊,藝術跟著環境與思想而進展,在數位時代,所有的改變都與科技有關,創作者的思維也是;一個好的跨領域創作,一方面要讓人感受到科技性,另一方面回歸到劇場本質的表現,展現藝術的內涵。

-

特別企畫 Feature 媒體視覺聖手 為舞台增添科技味

台灣當代藝術的跨界演出

近幾年勤跑表演藝術活動的觀眾一定能發現,台灣表演藝術的舞台和視覺效果越來越多元化,不論是小劇場,還是傳統戲劇的演出,都是聲光效果俱佳,充滿濃厚的「科技味」,為表演舞台增添不少畫龍點睛的效果。這些聲光創作,不少是出自當代視覺藝術家之手。

-

焦點專題 Focus

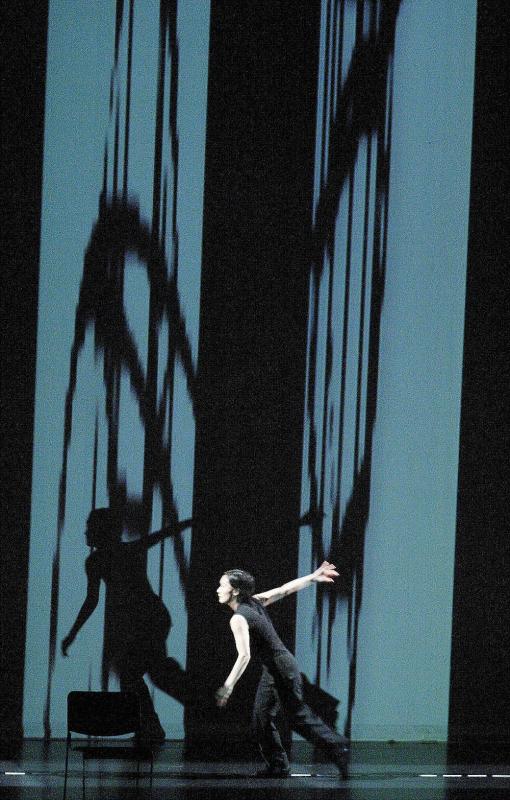

《焦慮日記》 與台灣舞者的生命對話

法國編舞家堤爾希.貝結合影像與舞蹈、闡述創作者焦慮的舞作《焦慮日記》,將與台灣舞者合作演出。在人選上,堤爾希.貝總是會給大家一個驚喜;他表示將與代表舞蹈界新能量的創意新星合作,他不希望以作品原有的架構去限制舞者的表現,在保留舞者個人的肢體特質為前提下,讓雙方以舞蹈語彙去對話、呼應甚至是對峙。

-

狂飆繆思

狂飆繆思瞬間完美的決定

卡迪耶‧布列松大師回憶他到印度去為甘地拍照時的情景,那是在一九四八年, 他與甘地相談甚歡,會面結束,離去不到十五分鐘,他聽到槍聲,趕緊拿著相機衝回甘地遇刺的地方,按下了一個讓全世界都難忘的快門。真的很難想像他按下快門的那一剎那,還好他可以含著眼淚按下快門,但是他內心的悲痛,卻要以冷靜的判斷去決定按下快門的那一個時刻。

-

戲劇

纏綿後的空虛

攝影機和電腦動畫所塑造的視覺意象,除了銀幕與銀幕之間、銀幕與舞台表演之間的「鏡象」關係是一種較為不同的嘗試之外,並未如預期般發揮更大的功能,更遑論結合舞台上現場的表演產生新的撞擊。

-

話題追蹤 Follow-ups

東京噪音下的新舞蹈

舞踏的身體性以「消去法」為原則,不斷地消去身體以外的表現要素以尋求根源性的身體意涵。而新一代創作者卻擁抱了噪音的暈眩。如果說,東京是難以咀嚼的暈眩,那麼,日本新一代的舞台則反映出在這暈眩之下危機的身體。

-

話題追蹤 Follow-ups

奇觀之下,「人本」何在?

高度化的視覺影音劇場無疑已經蔚為表演藝術的風潮。然而,創作者如何運用這一類新技術和演出形式,而不犧牲原來劇場和舞蹈以「人本」為核心的表演哲學?

-

話題追蹤 Follow-ups

影像入侵,劇場也瘋狂?!

影像的運用的確能增加劇場視覺的豐富性,但一個好的作品,若靠影像來感動人,那何不去看場電影?水能載舟亦能覆舟,影像如同後現代中的拼貼,用得好有加分效果,用不好將可能是場災難。

-

舞蹈

技藝不展,影像反賓無主

以數位化設計的虛擬影像製作,其用心是看得到的,不但將編舞者欲傳達的主題很用力地訴說了,而且也將觀賞者引入了影像的空間。在表現上,影像製作明顯地較現場表演豐富,加上編舞者又以近於生活化的一般性動作配合,使得現場的表演似乎只是附加的點綴,導致影像與現場表現比重不均的現象。

-

專題

專題舞蹈與多媒體(上)

當九〇年代台灣舞壇逐漸融入影像的實驗與嘗試的時候,編舞家做了什麼?觀衆應該怎麼來看這些難以界定的新實驗?這些創作經驗又將對未來的舞蹈發展產生什麼影響? 在這個分上下兩次刊登的專題中,我們將從這幾年大型的多媒體製作,包括《行草》、「狂想年代舞展」、《非愛情故事》、「與電腦共舞」等, 從經驗、技術、創作者的跨領域對話等層面,深入探尋舞蹈發展的新面貌。

-

舞蹈

城市底下的身體演繹

黎美光的隨意、楊惠美的頹廢、布萊特的毀滅、小澤剛的禪味,四支舞作呈現四種氣質,也凸顯了舞蹈在身體訓練的要求與多元創意之間的拉踞。

-

台前幕後

科技與人文的對話

「2000異世界」由五位編舞家聯手出擊,針對人文與科技的關係做多方的探討。演出大量運用動畫、錄像等多元媒材,將使影像投影成爲舞台上另一位重量級的「舞者」。

-

書介

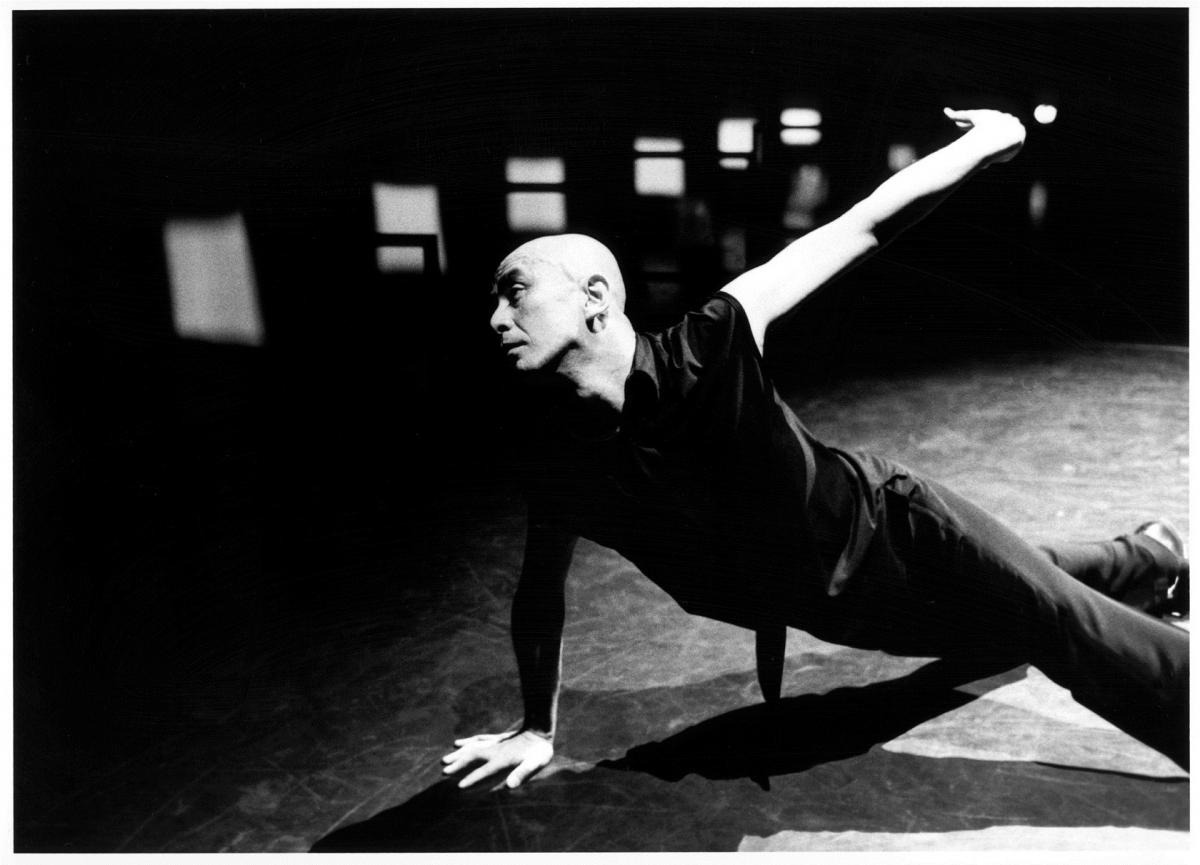

書介優人的影像 《優劇場:潘小俠攝影集》

潘小俠的影像總給予人一種詭異的氛圍。然而,潛藏在這詭異氛圍背後的,並不是現代藝術裡的殊異性格