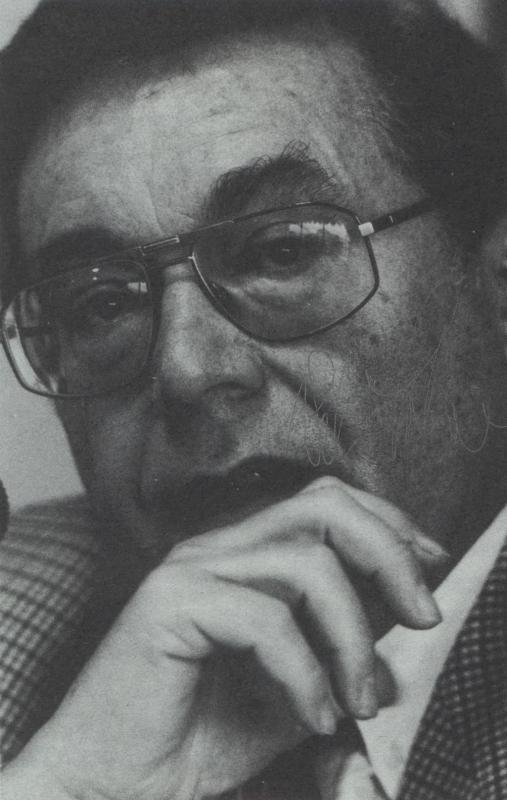

原籍新疆維吾爾族,現爲芬蘭公民的迪里拜爾曾是北京中央音樂院第一位獲聲樂硬士之女性音樂家。她在一九八四年贏得著名的Mirjam Helin國際聲樂大賽大獎;目前擔任芬蘭國家歌劇院、瑞典國家歌劇院駐院獨唱家。

去年迪里拜爾首次訪台,帶來維吾爾民歌及藝術歌,細緻而接近完美的詮釋讓國內聲樂界驚鴻一瞥。今年秋天這位國際知名的華彩女高音二度來台,聲樂家協會更是破例爲她辦了一場特別講座,歡迎這位遠方的「自己人」。

曲終人散,不確定「夜鶯」會再飛回,幸好尙留下隻字片語,可供歌者與愛歌人珍惜並細細咀嚼。

十月十日亞都飯店的訪談

什麼時候發現自己能唱歌?

很早。其實七、八歲就開始在舞台上「折騰」,套句話說;那時已經是四處登台的「小明星」了。自己拉手風琴自己唱,還要唱歌跳舞什麼的……。

所以唱歌其實是維吾爾族的特性?還是你的專長?

維族當然能歌善舞,但我可能是其中屬於比較活躍的。這並不是說活躍份子只我一人,而是從這樣所謂「民族唱法」一路唱到“bel canto”(美聲唱法),維族大概就只有我了。當然族裡其他歌者也並不是個個都照著民族唱法「扯著嗓子」喊,事實上我聽說現在像上海音樂院,就有許多蒙古、西藏、維族等少數民族的學生在那兒學,以原來「本嗓」歌唱的基礎加上一點點「混聲」,這樣也比較能“free”(自由)地歌唱。

你剛剛提到,從民族唱腔過渡到正式的美聲訓練,可以談談這段轉變嗎?

其實郭聯壁老師找我加入新疆歌舞團時,剛開始不懂發聲,所以還是搞了一年多的「本嗓」,慢慢地郭老師加入一些方法,不過整體來說,還是比較傾向所謂的民族唱法。因爲在新疆其實還牽涉到,他們要保護民族唱法,怕你變成洋人等等,很「難弄」的。直到一年後才慢慢「意識」到自己漸漸在唱腔上尋求轉變。

那時你幾歲?

十八、九歲。

所以其實還算是一個很健康的聲音、沒有被「破壞」太多。

(大笑)可以這麼說。當然我還是必須說,唱腔上的轉變是很漫長而且痛苦的過程。

演唱與進修

什麼時候開始跟從沈湘(註1)學習?

約七九年吧,那時我已經和郭老師學了三年,並在沈湘班上旁聽了半年,就決定報考北京中央音樂院當正式生(即使那時新疆歌舞團破格給我最高的工資)。呵,偷偷吿訴你,那一次考試還差點因爲政治科目不及格而無法錄取,並且我聽說考官還爲了我的身材嬌小能否勝任「歌劇系」的訓練而有過爭論。

結果你不僅考上了,我知道你還是音樂院第一位取得「聲樂碩士」的女性音樂家。記不記得當時畢業考唱了那些曲目?

我當時開了二場不同曲目以樂團伴奏的音樂會。當時我想是「空前絕後」的。有一場唱葛利唉爾Glire(註2),然後半場Lieder(藝術歌曲)。另一場包含一部威爾第的歌劇《弄臣》。

畢業考後,知道自己下一步在那裡嗎?

當然。其實自從在Mirjam Helin聲樂大賽獲獎,就經常受邀出國演唱,因此學校一畢業,芬蘭國家歌劇院就聘我半年,也是唱《弄臣》,然後到愛丁堡藝術節……就這樣開始唱的。

提到在國外的「演唱」經驗,上次的講座裡,你特別強調不是去「進修」。「演唱」和「進修」對你而言很不一樣?

我想我要強調的是:中國人也有能力培養出被國際認可的聲音。過去在我們的文化裡,對於受聘出國「演唱」很喜歡說成是去「進修」。好像在本地學得還不「夠」似的。這一點上我認爲我們應該要有自信。對我來說,我的任何一切包括技巧、音樂無一不是在中國學的。我的幾位老師,他們敎我唱歌、敎做人,關心我的生活,眞的什麼都敎。

有人説花腔是上帝給的(無法敎)。你覺得呢?

(搖頭)這絕對是錯的。像我就純粹是「練」出來的。當然,你可以說花腔技巧原本是不在我們所認同的文化裡,我自己甚至是在到了七九年,才頭一次眞正知道什麼是花腔。這之前用「眞嗓」唱,至多不過能「喊」到A音。所以我一直很慶幸能遇到好老師。

第三隻耳朶

花腔的難處常常是音準,你有沒有心得可以和我們分享?

我想音不準常常不是耳朶不好,而是「位置」,也就是「方法」的問題。打開不夠、「靠」得不夠都有可能。

老師怎麼訓練你?

哇!那種訓練眞是非常intensive,你知道那些東西是沒有「奇蹟」的。每一步都是脚踏實地、一步一脚印的學習,靠著一台小錄音機,鼻涕眼淚的與聲音對抗、與老師對抗。有時候好不容易覺得自己「對了」,而實際上聲音並不傳,所以老師會常說;永遠要有除了自己之外的第三隻耳朶。

現在誰是你的第三隻耳朵?

呵,還是我的老師。

你如何確立「風格」?

就音樂上,我想對曲目的經驗程度是重要的。當然這些討論必須確立在技術過關的基礎上。

唱民歌的訣竅

去年你帶了好些民歌來,特別是台灣樂迷較少接觸的維族民歌。告訴我們你唱民歌的訣竅好嗎?

這個問題許多人都問(笑)。特別經常有人覺得中國歌很難唱、字咬不淸楚等。其實我還是必須強調「方法」的重要性。

當然,發聲法的基本信仰不變,而是根據作品的內容意含發生變化。比方我唱西洋歌劇,泛音就用得多;唱民歌(還要視什麼主題民歌),它的泛音也許就少些、直些、靠前……聲音可以隨時變化。但重點是,它並不靠我自己調節聲音,而是當我一想到詞意、情境,我便讓開,讓聲音自己調節。

你強調中文歌裡所謂字頭字腹字尾的概念嗎?

是。我想這是每個語言應該都一致的概念,不僅是中國歌。

只是當你具備健全的發聲法時,我相信你泰半會覺得唱民歌確實比唱西方歌劇更能游刃有餘。因爲語言、因爲民歌的精巧特性,使你可以有更充足的時間爬梳你的音樂make sound;make color。

唱中國歌時,我是最得意的。

什麼時候再唱歌給我們聽?

看你們囉。

註:

1.迪里拜爾的恩師沈湘敎授於一九九三年仙逝。其夫人李晉瑋敎授於十一月二十九日起應聲樂家協會之邀來台講學。

2.指葛利唉爾(Glire 1875-1956)的作品:Concerto for Coloratura Soprano and Orchestra Op.82

特約採訪|黃俊銘