一九九七年是舒伯特誕生兩百年,同時也是布拉姆斯逝世一百週年,歌唱家許萊亞選擇這兩位音樂家的曲目在台北演唱,在訪談中他談到個人對於舒伯特與布拉姆斯曲目的特殊感情。

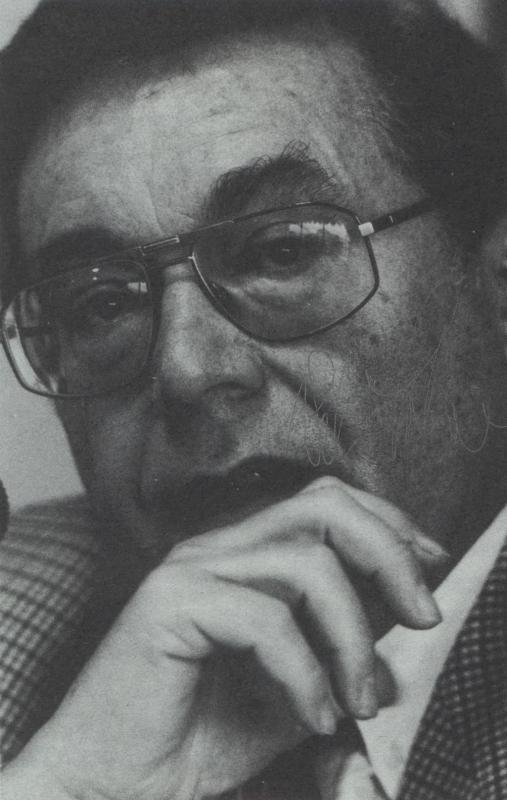

編按:去年十一月,著名聲樂家許萊亞再度來訪,並帶來舒伯特與布拉姆斯曲目,金慶雲以同是聲樂家的專業角度,在許萊亞訪台前與日本電話聯線,對許萊亞作了深入的訪談。

許萊亞先生,前兩次您在台北演唱了舒伯特的兩大聯篇歌集,一九九三年是〈美麗的磨坊少女〉,一九九五年是〈冬旅〉。這是我們台北人所聽到的最好的德國藝術歌的演唱會,也是難得的經驗。這一次您在十一月十九日將在國家音樂廳演唱舒伯特與布拉姆斯的選曲,上半場是舒伯特的藝術歌曲十首,下半場是布拉姆斯的民歌六首,藝術歌曲七首。請您談一談您的曲目。

今年是舒伯特誕生兩百年和布拉姆斯逝世一百週年,我選擇他們兩位的作品演唱是理所當然的。其實,舒伯特不必特別來紀念,我們隨時隨地都在演唱他的作品,布拉姆斯也是一樣。他們兩位的作品屬於我的固有曲目,也是在音樂廳最受歡迎的曲目。

我從布拉姆斯的歌談起,特別是布拉姆斯的民歌,是我非常喜愛的。從一方面來說他保存了典型的德國民歌的遺產,這是非常重要的。從另一方面來說布拉姆斯又對這些歌作了非常簡單的、同時又非常獨特的處理,用的是布拉姆斯式的音樂語彙。這種民歌和藝術歌的結合我特別喜歡。尤其因爲它們多數都是反覆歌,你必須依據每一段不同的歌詞,在聲音上做適當的調配,以表達歌詞的意境。這就像演出一場小小的歌劇。至於舒伯特的歌,我想不必多說,這一年中,我演唱了很多舒伯特的藝術歌,每一次我都非常驚訝的重新發現,舒伯特的歌具有如何的溫暖,如何的深度,能夠打動最簡單的人的心靈,即使他從來沒有聽藝術歌的經驗。

我再回到布拉姆斯的民歌,您在一九七五年與Edith Mathis合錄了布拉姆斯的四十二首民歌,這套LP錄音還獲得了唱片大獎,在這許多年之後,您的詮釋是不是有所不同了?

經過這許多年,我愈來愈注重表現力。這不止是演唱民歌時爲然。一方面我累積了一些經驗,也在我的演唱生涯中愈來愈有勇氣。有勇氣不再只唱好聽的聲音,而希望表更多的內涵。年輕的時候,我追求的主要是非常準確、非常乾淨純粹的演唱方式,毫無瑕疵的聲音。當時的唱片工業界在我錄製的時候,也特別注意這一點,重點都放在乾淨準確上。但是這其實不是唱藝術歌最重要的地方。即使你在八分音符或是四分音符上稍稍有點出入,其實並不嚴重,不必那麼吹毛求疵的看待。這幾年對我來說,歌詞內涵才是最重要的,我現在唱的比以前更強烈,希望我的聲音能夠達到聽眾的心靈。

您説唱這些民歌就像是小小的歌劇,很有意思。因爲的的確確這些歌詞本來就是給男女對唱的。現在由您一個人來演出,是不是要付出更多的力量?

是的,我現在一個人唱時,當然需要更強烈的表現,以區別兩種不同的角色。

讓我們回到舒伯特的歌。我們很感興趣的讀到一些報導,説您最近在維也納連續演唱了三場舒伯特的〈美麗的磨坊少女〉,是用不同的樂器伴奏:一次是用吉他,一次是用槌鍵琴(Kammerk-lavier),一次是現代鋼琴。請您談談您安排這樣三場演唱會的動機,和不同的感受。

安排這樣連續三場演唱會,主要目的是想再現舒伯特那個時代的音響的效果。我們知道在舒伯特的時代,吉他就像今天一樣是一個非常流行的樂器,舒伯特常常以吉他做爲他的歌曲的伴奏,甚至有些第一次出版的樂譜,都是吉他伴奏譜,或是吉他譜和鋼琴譜同時發表的。舒伯特自己也有一把吉他,到今天還保存著。在他那個時代,吉他的確是一種家庭樂器,和家庭聚會時常常用到的樂器。用吉他伴奏的演唱會,就是想再現這樣的聲音。至於槌鍵琴就是舒伯特時代他自己伴奏時候用的樂器。在他作曲時,也是在這樣的鋼琴上彈奏出來的。像今天這種現代鋼琴當時根本還不存在。也就是說我們今天用現代鋼琴演奏這樣的音響,其實並不符合舒伯特原來作曲時的音響。而槌鍵琴卻是舒伯特時代的鋼琴。這種對比演出,對我也是一個挑戰。因爲我必須要適應這三種不同的樂器:吉他受到本身的限制,在技巧上有些地方沒辦法做到,例如速度不能太快,我必要限制我自己的聲音不要用太多。我平常在演唱中都是站著。用吉他伴奏時我是坐著唱的。這樣就好像兩個人坐在那兒對話一樣,產生一種非常親密的感覺,就像家庭音樂會一樣的氣氛。槌鍵琴伴奏時表現的範圍就大得多了,也簡單多了,因爲這種樂器本身已具備了很多可能性。我們所使用的是比較晚期的槌鍵琴,有四五個踏板,能夠製造出很多的音色。對我特別有意思的是對某些歌來講,例如我所加唱的舒伯特的〈愛的使者〉Liebesbotschaft,這是《天鵝之歌》裡的一首,用槌鍵琴來演奏,比現代鋼琴更好聽得多。對很多歌來說,使用槌鍵琴伴奏,是比鋼琴更吸引人的。對我這演唱者來說,當然在力度上得做適當的配合。可是速度上槌鍵琴已可完全彈奏出舒伯特所要求的效果。至於現代鋼琴對我們現代人的耳朶來說,當然是最精采的,我也可以盡情的發揮,力度上可以做任何程度上的表現。對我來說做這樣三種不同的演出非常有意思,特別是在維也納的聽眾面前表演,更覺得能夠得到很多的共鳴。

最近幾年您越來越著重演唱藝術歌曲,您還唱歌劇嗎?

我現在唱歌劇的機會非常少。我在日本東京將演唱兩場《魔笛》中的Tamino,是日本方面要求的。未來我應該不會再唱歌劇了。我會與巴倫波英(D. Barenboin)再唱兩場《費加洛婚禮》,在這之後,就不會再唱歌劇了。歌劇對我來說一直都不是那麼重要。當然年齡也有關係,我現在六十二歲,在飾唱年輕王子在舞台上總是不太適合的。

聲音上唱歌劇其實是沒有問題的。

是的,是的。

您曾經説過巴赫是您最重要的作曲家,可是作爲一位藝術歌演唱家,大部分的曲目都來自浪漫主義音樂。那麼,舒伯特或布拉姆斯對您有怎麼樣的意義?

首先我必須說,巴赫一直是一個基礎,特別是巴赫對人聲的處理對我是非常重要的。我們演唱巴赫,能把自己的聲音訓練到「器樂化」,這在唱浪漫主義的藝術歌時也是非常有幫助的。當然,像貝多芬、舒伯特、舒曼、布拉姆斯這些作曲家們音樂上的表情是跟我們的現代人比較接近的,如果今天要唱一首舒伯特的《小夜曲》,或是唱一首布拉姆斯的《搖籃曲》,對聽眾來說都是非常親切熟悉的,當然比唱巴赫的Bist du bei mir(你在我身邊)討好。但巴赫和舒伯特、布拉姆斯的歌在品質上是一樣的好。我們的時代受到浪漫主義的影響非常大,對藝術歌來說,浪漫主義是最重要的時期。因此我們到今天還把常把早期的音樂浪漫主義化。什麼叫浪漫主義化?就是非常強烈的表達方式。所以,從這角度來說,當然舒伯特、布拉姆斯、孟德爾頌、舒曼跟巴赫一樣重要。

你早期演唱浪漫主義音樂時,也相當受到巴洛克時期音樂的影響,表達上是比較收斂含蓄的,現在您是不是越唱越強烈?

您講的非常正確,您的意思是我的風格上是不是也有改變?的的確確是的。在我年輕的時候,受到巴赫的影響非常深,而隨著時間的推移,我學到更多新的東西。今天的我可以說擁有兩個不同的世界,當然巴赫對我的影響很深,是永遠存在的,可能對我演唱非浪漫時期作品也是有利的。反過來說,今天我唱巴赫的馬太福音中的講經人時,表現就比以前強烈得多,這就是巴洛克和浪漫主義的交互影響了。

那您在演唱浪漫主義時期及巴洛克不同音樂時,會對風格的掌握也是很不同吧?

當然是的,這也是我從巴赫那裡學到的很重要的一件事:就是對於風格的敏感。這種對風格的敏感其實是演唱家很重要的一個條件,例如我很不能忍受有些人把藝術歌唱的像歌劇一樣的。

當您第一次來台北時,您同時也在錄製沃爾夫(Hugo Wolf)的唱片,我們也聽到了這些唱片,覺得非常的好,談談您跟沃爾夫作品的關作,您以前不太唱沃爾夫的。

事實上我更進一步的唱了沃爾夫的歌,去年我錄了Morike的歌,不久將要會出版了。在下個年度我還會唱很多Morike的歌。沃爾夫這樣的作曲家,對我們這種職業演唱家來講是非常非常有意思的,可是他另一方面沒有舒伯特的那種簡單樸實,所以如要讓沃爾夫的歌普及化,爭取到更多的聽眾,是很困難的。旣使是在德語世界中也是非常困難的。沃爾夫的歌曲不容易欣賞,它可以說是比較屬於知識份子的藝術。

您跟現代音樂的關係如何?

我還是比較偏向浪漫主義。當然作爲一個現代人,我也嘗識著去接近現代音樂,也唱了不少這方面的東西。唱過戴梭(P. Dessaau)等作曲家的作品。我很努力去唱這些東西,可是我在唱這些東西時,自己並沒有得到深刻滿足感。有時對會感到一些混淆。也就是說這些東西並不能眞正的感動我。一方面我是在傳統音樂中長大的,可能我不夠有勇氣,可是,對我來說,我也只能夠演唱詮釋我能眞心感動的東西。

是我,我想藝術家必須要對自己誠實。

當然我也很感興趣的唱過一些蕭士塔高維契的東西,可是這些多半仍在調性音樂的範圍裡面,這是我自己覺得比較舒服的範圍。

您未來有什麼大計畫嗎?

是的,到公元二千年我還有很多計劃,可是我不知道能不能去完成這些計畫。

還有哪些計劃?

我和我最喜愛的伴奏Andrea Schiff(席夫)有一些錄音的計畫,我們剛剛錄了布拉姆斯的Magolone《瑪哥蘿妮》歌集,我們會重新錄舒曼的歌。我們現在正在日本東京新建的市政廳裡演唱舒伯特的三大聯篇歌集,演唱完後會錄成CD。在藝術歌曲演唱方面是有很多計畫。總而言之,我會慢慢的把我的歌劇演唱完全停止,專注於演唱藝術歌和指揮的工作。

指揮方面您的演出情況怎麼樣?

我剛剛在柏林歌劇院指揮了Aide《阿伊達》,也指揮了《魔笛》。當然也還有很多音樂會的指揮工作。譬如巴赫受難曲的指揮,在薩爾茲堡音樂節上也有指揮的節目。

您曾經表示希望能在台北指揮巴赫馬太受難曲的演出,並且同時唱講經人。

是我,我在日本東京已經這樣做過幾次了,的確希望將來能在台北實現這個願望。

您對台北聽眾的印象如何?

我曾經說過在歐洲北歐與義大利聽眾的不同,就像在亞洲日本與台灣聽眾的不同。台灣的聽眾非常熱情,非常強烈的表達他們的喜愛,我非常喜愛這樣的聽眾。

當然這是因爲您的演唱,在我們這裡激起了強烈的共鳴。這也不是每一位演唱家可以做到的。

我很高興聽到這樣的稱讚。

您在日本的演出情況可以跟我們談談嗎?

明後天(11月15及16日)我要演出《魔笛》兩場,下週(18日)我就要飛往台北了。接著我還會再回日本,我在日本還有一些獨唱會。是和這位在台北演出時的伴奏Lubimov先生一起演出的,他是一位非常好的鋼琴家,也是一位非常好的槌鍵琴演奏家。我們在名古屋、大阪等地的演出後,我會與席夫(Schiff)在東京市政廳一週內演唱舒伯特的三大聯篇歌集。

談談您這次來台演出的伴奏Alexei Lubimov先生,我們沒有機會直接訪問他。

他是一位非常優秀的俄國鋼琴家,我在赫爾辛基認識了他。他非常有創造性,不是那種一味配合演唱者的伴奏者。我們已合作過很多次了,我們曾一起在美國、歐洲演出,合作得很愉快。他其實也是一位很好的獨奏者。

在台北您不只有一場演出,二十日還有一場講座,是不是談一談要講什麼主題?

我想最主要的要談談舒伯特的〈美麗的磨坊少女〉,其實,不單只是〈美麗的磨坊少女〉,而是談舒伯特的藝術歌。我會自己做一些演唱的示範,當然需要一架鋼琴。我也會談談我用不同樂器伴奏唱〈美麗的磨坊少女〉的經驗。

恐怕您也需要一支吉他吧!時間已經很晚了,謝謝您接受我們的訪問。

文字|金慶雲 名聲樂家