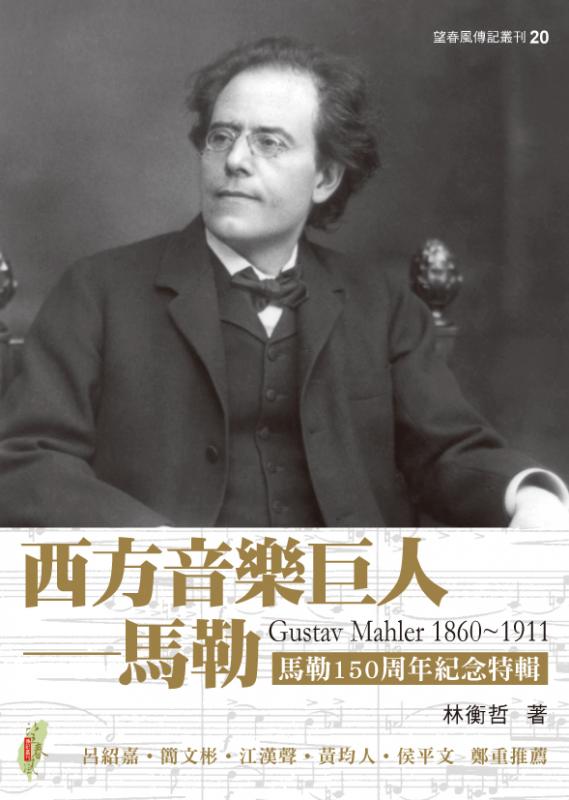

費時三年時間撰寫、累積二十五年作為馬勒迷的經驗,人稱「文化醫生」的林衡哲醫師,在蒐集各地文獻及鑽研之後,終於趕在馬勒逝世一百五十週年及兩百年誕辰的此時完成了他嘔心瀝血的鉅作《西方音樂巨人─馬勒》。即使坊間馬勒的傳記甚多,但最特別的是,這一本是以一位台灣人的觀點撰寫而成,書中「馬勒在台灣」一章,將馬勒在台灣的影響足跡詳加記錄,也是本書可貴且獨到之處。為此,本刊特地轉載書中精采篇章,以饗讀者。

臨終回鄉:悲愴容顏映海天

馬勒在二月廿一日倒下去之後,接著是好幾個漫長、痛苦、充滿焦慮的星期。馬勒有時深信自己會痊癒,有時則十分絕望,害怕死亡。

當他覺得好一點,會跟愛爾瑪開玩笑:「如果我死了,妳會成為眾人追求的對象,妳還年輕貌美,所以呀,我們該把妳許配給誰?」他將可能的人選一一拿出來討論,然後下結論說:「不行,還是我留下來陪妳好了。」

在那幾個受苦的星期,愛爾瑪遵守自己的最高標準,一方面減少給葛羅佩斯寫信,同時用心、溫柔地照顧馬勒,幾乎不曾離開旅館。當馬勒難得起身離床時,她就躺在沙發上休息一會。愛爾瑪幾乎十天沒換過衣服,她扮演的是護士、母親、家庭主婦三合一的角色。現在她充滿焦慮與操心,所有的感覺都麻木了,即使親聆自己作品的首演,也沒有特別興奮,最後當她發現馬勒的病愈來愈嚴重時,趕快打電報向母親求助。

有求必應的摩爾夫人,火速從維也納趕來紐約,加入照顧馬勒的行列,她值日班,愛爾瑪值夜班。馬勒無法忍受專業護士接近他。愛爾瑪用湯匙餵他進食,他非常喜歡,說:「等我好一些,我們還是這樣子好嗎?這樣我很快樂。」他短暫地回到童年時代母親餵他的快樂時光。

每次馬勒的病情稍有起色,就會說他想回去紐約愛樂,有一次甚至宣布要回去預演,最後還是不得不取消。那時紐約樂壇謠傳馬勒因為跟委員會合不來,才假裝生病。紐約愛樂不能因馬勒而停擺,不得已由首席史匹林代他指揮剩下的樂季,同時積極尋找接班人。溫加特納另有高就不肯來,最後終於找到馬勒的捷克同鄉指揮家史特蘭斯基(Josef Stransky)接班。他的才氣不高,但很有外交手腕;結果他在紐愛待了十年,才改行做藝術經紀人。

馬勒躺在病床已經快五週了,他「被奇怪且致命的高燒損耗」,已知來日不多。為了重燃他的希望,弗雷克醫師建議他們和歐洲最有名的細菌學家聯絡,接受必要的治療。馬勒重拾信心,愛爾瑪則動手整理他們多達四十箱的行李。弗雷克知道除非有奇蹟出現,馬勒不可能復活,雖然內心裡並不相信奇蹟,他還是給他們介紹兩位當時最有名的醫師:在法國巴斯脫研究中心任職的細菌學家相德麥斯(Audré Chantemesse)和維也納的血液科專家瓦契克(Chvotsek)。

四月八日離美赴歐那天,馬勒拒絕躺在擔架上,他倚著弗雷克醫師的臂膀,走向電梯。電梯服務生別過臉去,好讓淚水不讓人看見,經理則將大廳清場,以免馬勒被人好奇張望。安特梅耶夫人的車子已在外頭等候,弗雷克陪馬勒坐到碼頭,馬勒上了船,一到艙房立刻躺下,仍然發高燒。愛爾瑪回憶道:「當我上船時,馬勒已躺在床上,弗雷克醫師在他身邊。他給我最後的指示,並叫我不要打擾船醫,然後給馬勒擁抱做悲傷的最後道別。因為作為醫師的他,知道他不會再見到馬勒了。」

這艘名為「美國號」的豪華郵輪,從紐約到法國瑟堡港歷時十天。馬勒在船艙不時流冷汗和發抖,偶而才去外面散步。愛爾瑪回憶道:「他有一種令人不安之美,那時我常對他說:『今天你又變成亞歷山大大帝了!』他的眼神流露出光芒,臉色蒼白、頭髮烏黑、嘴唇紅潤,他的美令人吃驚。」馬勒晚年的知音布索尼也陪伴他走最後的航程,他打從心底喜愛馬勒,而馬勒也欣賞他的才華、溫暖和幽默感。他常用瘋狂的對位法例子去逗馬勒開心。另一位崇拜馬勒的維也納年輕猶太作家褚威格也在船上。他是一位敏銳的觀察家,對那天馬勒給他的印象,留下一段精采的描述:

「他躺在那兒,臉色蒼白如臨終之人,身體一動也不動,閉著雙眼。我第一次見到這位火一般的人,衰弱如斯,但側影卻是那樣令人難忘,令人難忘!他的側影映在天與海無盡的灰色間,顯出無限的悲愴,卻又因他的偉大而顯得莊嚴,像音樂一般,緩緩朝著完美的結尾行進。」

巨人長逝:雷電交加風雨夜

馬勒回到維也納之後,他的病危成為維也納各大報頭條新聞,他們巨細靡遺報導所有有關馬勒的消息,其中最替馬勒打抱不平的是他當年的媒人茱克坎朵夫人。她寫信給她巴黎的妹妹,怒氣沖沖地說:「當馬勒躺在擔架回到維也納,過去他當維也納歌劇院指揮時嚴詞批評他的人,現在卻流下鱷魚的眼淚。每家報紙都以頭條新聞追蹤他的病情,報紙的篇幅被各種哀悼之辭佔滿;在文藝沙龍和咖啡廳裡,人們像廉價的爆竹閃光一現地在追憶他。在馬勒的領導下,維也納歌劇院史上的偉大時代:他光彩奪目的《唐喬望尼》、他宏偉的《費黛里歐》、他的《費加洛婚禮》,我們再也看不到了。」

馬勒住進羅威療養院後,包括華爾德、伯林納等老朋友圍在他身邊。華爾德描述:「他躺在那裡,受盡那看不見的病魔的折磨,肉身的磨難侵蝕他的心靈,他的情緒陰沉而難以靠近。」這時馬勒最想知道的是朋友的消息,他念念不忘心高氣傲的荀貝格以後不知由誰來照拂。這時愛爾瑪安慰他,她會幫他照顧那些年輕的窮音樂家。最後他甚至還有力氣對維也納歌劇院的現況發表一些恨鐵不成鋼的牢騷。他把未完成的第十交響曲交給愛爾瑪全權處理,顯然此際他已將一切交給上帝安排。

療養院外面歐洲各報的記者雲集,一束一束的鮮花堆積如山。在最後的日子裡,瓦契克醫師仍然忠實地照顧馬勒,用氧氣和嗎啡讓他舒服一點,然而尿毒症讓他漸漸失去意識,在恍惚中連最親愛的妹妹賈絲汀都認不出來了,賈絲汀為此掩面奪門而出。他一步步陷於昏迷狀態,口中一遍又一遍喃喃自語愛妻的名字:「我的小愛爾瑪……」

馬勒一生的苦難終於過去了,他平靜地接受死亡的降臨。一九一一年五月十八日星期四晚上剛過十一點,和十九世紀交響曲大師貝多芬一樣,二十世紀交響曲巨人馬勒也是在雷電交加的暴風雨之夜溘然長逝,他在生前的最後一句話是「莫札特、莫札特」,一隻手虛弱地在棉被上指揮著,而他捕捉靈感的音樂筆記本也隨侍在側。

馬勒最後的時刻來臨時,愛爾瑪正在隔壁房間暫時休息,摩爾則一直守候在旁,在馬勒斷氣的一剎那,就是摩爾在他身邊。從一八六○年七月七日在波希米亞的克里希特出生,到一九一一年五月十八日在維也納去逝,馬勒總共活了五十歲又四十六個禮拜,大概是那個時代人類的平均壽命。他追求「美」的人生終於落幕了。

馬勒去世之後,同時代傑出的作曲家理查.史特勞斯說:「無疑他已經成為維也納的偉人了。」遺體的事都交由摩爾處理,他生前交代要有一個沒弔辭、沒音樂的葬禮。依照他的囑咐,他下葬維也納郊區的格林欽,與大女兒普西長伴。墓碑也依其所願,只簡單刻著「古斯塔夫.馬勒」,因為他說:「那些來看我的人知道我是誰,其他人就不需要知道了。」