魏樂富70生日鋼琴獨奏會

2024/9/11 19:30

台北 國家音樂廳

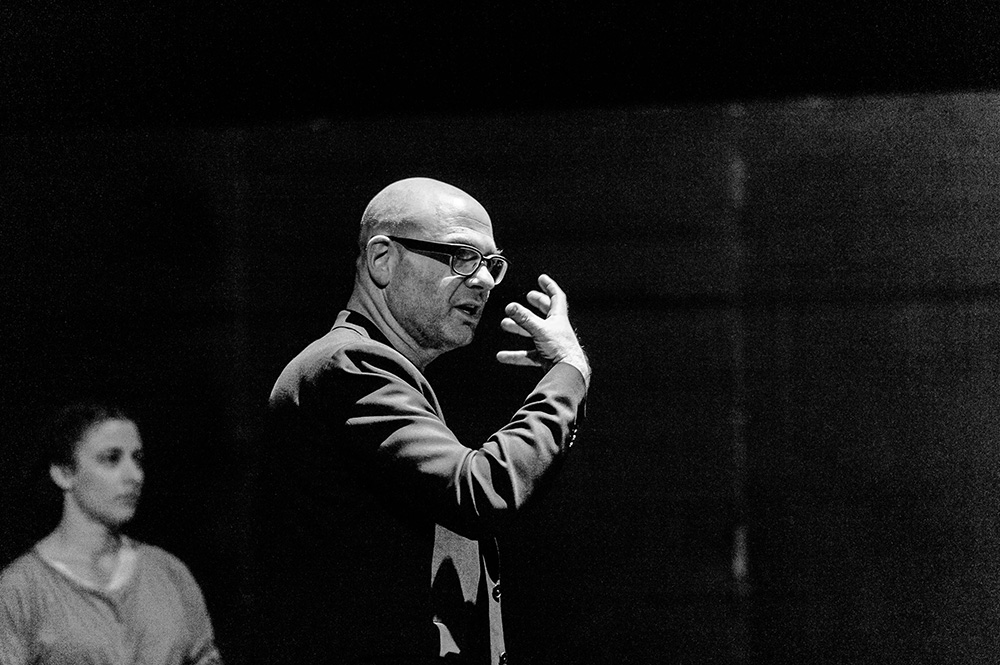

時隔10年再訪魏樂富(編按),令人驚訝的是,雖然將屆70,他身上卻看不到太多歲月留下的痕跡,不僅容顏變化不多,就連那份童心未泯也依然如故。閒話生活時,他既率性又認真;討論專業時,嚴肅中也不失幽默。動與靜之間,自在而從容。

退休後的魏樂富,生活依然充實精采。練琴之餘,他喜歡漫無目的地散步,在每個十字路口,讓紅綠燈來決定他的去路:紅燈就左轉,綠燈就右轉,看看今日的行腳能帶來什麼樣的驚喜或禮物?!他也喜歡騎著自行車去探險,逕自沿著山路或河岸前行,幾次來回後發現,原來許多的老街都座落在河流的旁邊,那便是一座城市「文明的開始」;新近,他更在盛夏7月的仙跡岩,偶遇了一大片的流螢!完全顛覆了「螢火蟲只在5月出現」的說法。這種生活中的偶然與驚喜,讓魏樂富備覺享受,他說:「生命之所以會感到無聊,純粹是因為人不能以詩意的眼光來看這個世界!」

以朗誦與鋼琴創作表達內心感動

提到「以詩意的眼光來看世界」,便會讓人聯想到他的《暗夜的螃蟹》(2019)。這是一個結合詩文朗誦與鋼琴演奏的創作,一個關於二二八遺孤轉念並獲得新生的故事。魏樂富說,這個作品的靈感,來自他在二二八紀念館中讀到的一則真實故事:一位在二二八事件中失去丈夫的外省籍婦人,原本要帶著4個孩子走上絕路,最後卻因為孩子的一句童言童語,轉了心念,決定帶著孩子堅強地活下去。

魏樂富早前因幫忙NSO 彩排荀貝格的《華沙倖存者》,進而接觸到了朗誦結合演奏的表演形式,並覺得它相當迷人。於是,自己開始嘗試演出此類型的作品,比如舒曼的《荒野的男孩》(Der Heideknabe)。詩文朗誦時的高低抑揚,再配合鋼琴聲響的情境烘托,形成了一種極具戲劇張力的「敘事」。台上的朗誦者猶如一位音樂說書人,時而陰沉、時而激昂地介紹著故事,讓台下的觀眾宛如搭雲霄飛車般身歷其境。自從在二二八紀念館中看到史料,魏樂富便想,荀貝格為戰火餘生的猶太人寫下了一部《華沙倖存者》,或許,他也可以用類似的形式,為台灣的二二八故事留下點什麼?於是,他將這個真人真事進行了改編,並用不同的角色和分景來鋪陳敘事。礙於中文並非是他的母語,無法掌握到位,所以他選用英語來創作(有趣的是,他也並未選用德文)。文詞雖是以散文形式寫成,但在節奏與韻律上盡可能地貼近詩的格律。另外在音樂上,他也運用了「主導動機」來象徵與提示人物或場景,一部關於二二八的作品《暗夜的螃蟹》從而誕生。魏樂富說:「撫平歷史傷痛的方式,不是避而不談,而是真誠面對。」創作《暗夜的螃蟹》的初衷,並不是要誌記仇恨,而是想要藉由這個故事來提醒世人,記取教訓並努力讓這類的悲劇永不再發生。

魏樂富

德裔鋼琴家、作家。出生於德國布藍什外格(Braunschweig)。擁有德國漢諾威音樂院演奏家文憑(1978),並為美國紐約曼哈頓音樂院演奏博士 (1987)。先後任教於東吳大學、國立臺北藝術大學音樂系(至2020退休)。1990年與夫人葉綠娜同獲國家文藝獎,為首位獲此殊榮的外籍人士。2018年正式取得台灣身分證,歸化為中華民國國籍。代表作品:雙鋼琴曲《青春舞曲》(1999,改編)、音樂劇《小紅帽與大黑琴》(1994)、文學創作《福爾摩沙真實與虛構》(2011)、寫給詩歌朗誦與鋼琴《暗夜的螃蟹》(2019)。