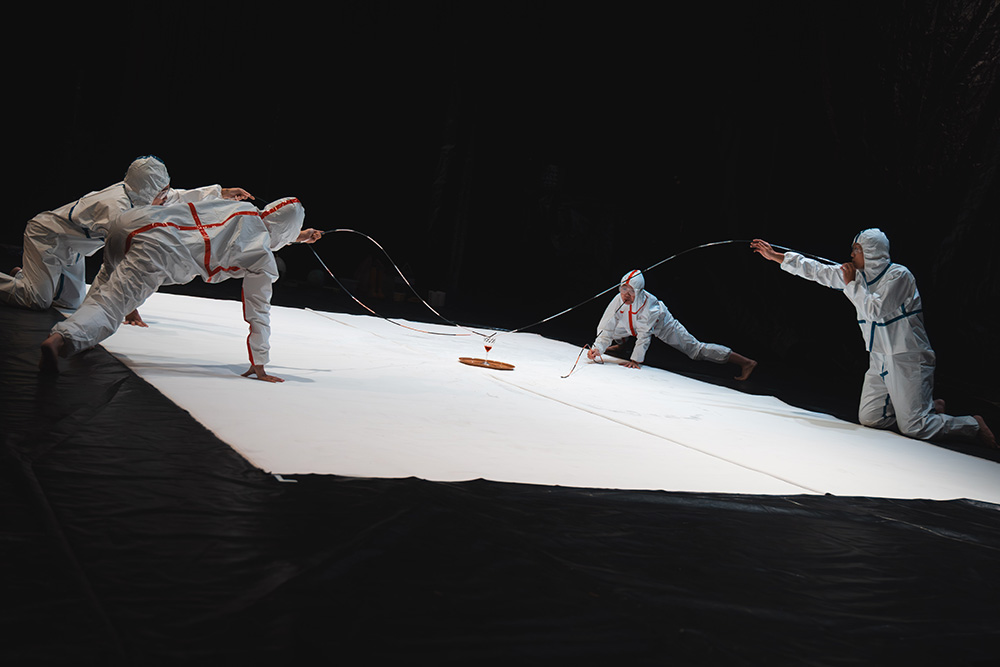

2025 NTT Arts NOVA 羅伯.勒帕吉✕機器神✕馬戲工廠《砰!》

2025/3/7~8 19:30

2025/3/8~9 14:30

臺中國家歌劇院中劇院

大貓熊與摔角能有什麼關係?2002年,英國法院宣判了以大貓熊作為識別物的「世界自然基金會」(World Wide Fund for Nature),在與「世界摔角聯盟」(World Wrestling Federation)的訴訟中,贏下了WWF縮寫的商標權。自此,大貓熊與摔角分道揚鑣,後者更名為「世界摔角娛樂」(World Wrestling Entertainment),這個全世界最大的職業摔角公司,以其名揭示了摔角作為一種娛樂的重要向度。

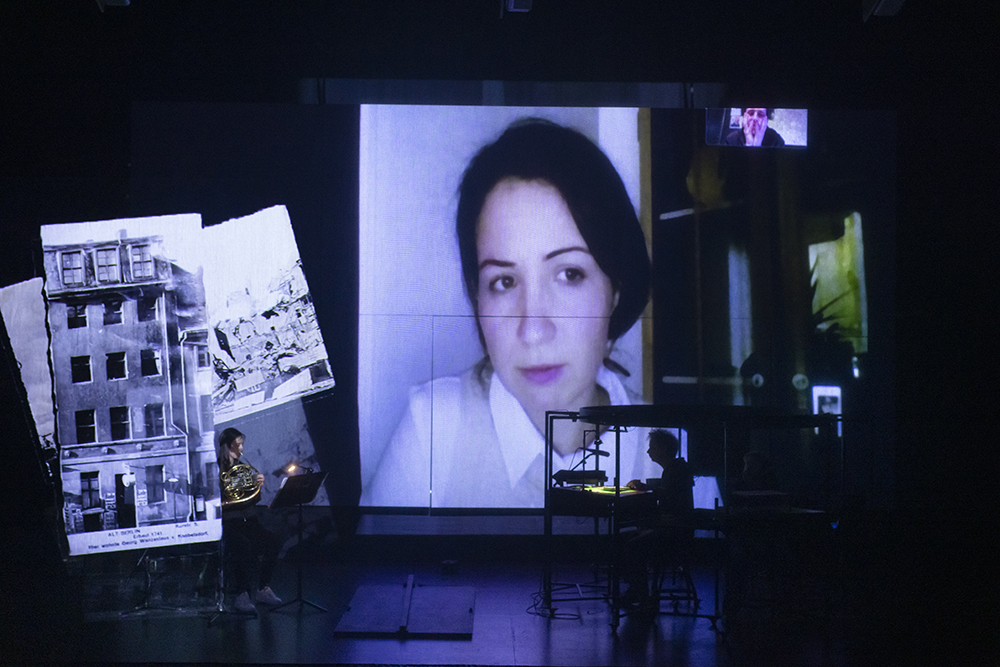

出身加拿大魁北克的導演羅伯.勒帕吉(Robert Lepage)、團隊「機器神」(Ex Machina),以及魁北克「馬戲工廠」(FLIP Fabrique)這次帶來臺中國家歌劇院的新作《砰!》(Slam!),便是以摔角娛樂為主題。勒帕吉與機器神對台灣觀眾來說應不陌生,上次來台是2023年的《庫維爾1975:青春浪潮》,更前幾次演出包括《在月球的彼端》(2020)及《887》(2018),勒帕吉及機器神標誌性的舞台場景設計、燈光安排及強大富麗的敘事張力,盡顯於這幾部作品中,劇場風格也十分適合中大型劇院空間。不過,《砰!》(Slam!)以其摔角娛樂的內容,可能會給觀眾帶來不同的看戲體驗。