黑水——2025台灣美術雙年展

2025/11/15~2026/3/1

台中 國立臺灣美術館

在「黑水——2025台灣美術雙年展」開幕典禮上,阿美族藝術家馬躍.比吼邀請現場來賓進行一場「承認練習」:承認這場活動的所在地、即國立臺灣美術館周遭曾是原住民守護的土地。這樣的即席「練習」看似只是一個活動的過場,仍可望在人們心裡投下一顆小石子,省視部落消失的源由,而如這般直視歷史「晦暗面」的過程,正是「黑水」的策展企圖。

穿透黑水的迷障

邁入第9屆的「台灣雙年展」由賴駿杰擔綱策展,以「黑水」為題,令人聯想到「黑水溝」,源自明清時期福建、廣東一帶移民「唐山過台灣」的典故,船經台灣海峽最凶險的澎湖水道時會經過惡水考驗,因船難頻繁而有「六死、三留、一回頭」、「唐山過台灣,心肝結歸丸」等俚語傳世,今日我們常以「黑水溝」比喻先人移居墾拓、篳路藍縷的艱辛。

然而,這是從漢人角度出發的史觀,倘若從更全面的視點來看,「黑水溝」具有多重甚至相悖的意涵:對原住民來說,這片海洋是族人航海的腹地,也是異族進犯的由來;它是天然阻隔的分界,也是族群交會的連結或衝突點。由此來看,「黑水溝」的意涵就像硬幣的兩面,可人們通常只習於一種觀看的視角。

「黑水」的靈感,來自阿根廷出身、以解殖理論(decolonial theory)著稱的學者瓦爾特.米尼奧羅(Walter D. Mignolo)提出的「晦暗面」(darker side)概念,賴駿杰試圖從台灣歷史中長期被忽略的議題出發,揭示那些未曾被書寫、不被正視甚至被刻意遺忘的歷史。

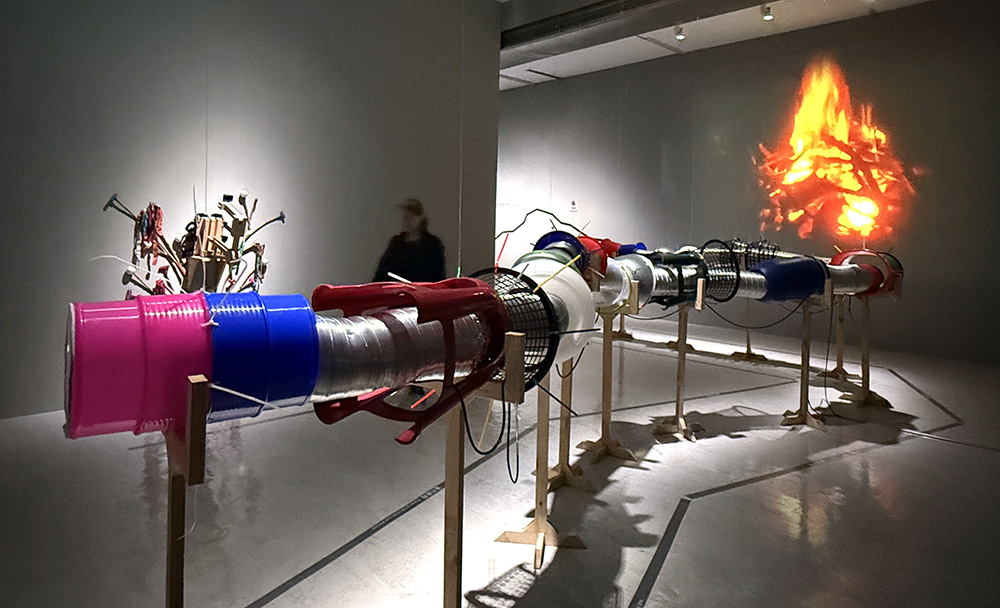

這次參展的31位(組)藝術家,從陳界仁、袁廣鳴等資深藝術家,到最年輕的蔡昱廷的年齡跨度約40年,這段期間,台灣經歷威權統治、冷戰到解嚴後迎向全球化浪潮的劇烈轉變,在面對殖民遺緒、威權統治未散的幽魂、新自由主義的擴張和數位霸權的晦暗面,不同世代的藝術家各有語彙表現,策展人依此梳理出3個子題:「抵達」(Arrival)、「定居」(Settlement)和「臨來」(Arrival-becoming),並將這三者視為一組連續性的光譜。

「抵達」指的是外來政權的降臨,台灣的結構性改變多源於外部的力量,17世紀荷蘭東印度公司到二戰後國民政府遷台,抵達者建立起定居者的殖民主義模式,對原有族群的文化和土地造成剝奪;「臨來」意指藝術家對歷史晦暗面的反思與回應,透過創作探討被主流史觀排除的記憶和非典型敘事,直視創傷的存在。

展覽動線規劃上,以蘇育賢的《花山牆》(2013)為起點,隱喻台灣一再經歷疊影又斷裂的殖民統治,形成身分認同的碎裂,最後是以排灣族藝術家郭悅暘的《'usavan ni ljalje'elan 拉勒俄嵐的渴望》(2024)為終結,影像中藝術家藉由退去、燃燒、重生的儀式建構「回到自己」的認同過程,也呼應「黑水」的策展理念。

藝術敘事的多元視角

許家維的《和平島故事》(2008)開啟一種歷史敘事的類型,以基隆和平島上一座軍事造船廠為文本,重現它的歷史與傳說;《在聖堂裡的一場演出》(2021)則從跨國考古隊在此發現17世紀西班牙人的遺跡為發想,兩件作品分別陳述不同時空下的和平島故事。

這次展出作品試圖呈現有別於大陸觀點為核心的論述框架,回應關於遷徙、離散和多重殖民的經驗,王鼎曄的《三留》(2019)訴說「唐山過台灣」的兩面性:一身亮銀彩帶的表演者在海邊舞動,它是被黑水溝吞噬的鬼魂,也可象徵遷徙史中隱藏著幽靈般的晦暗面。

李立中的《大肚王國》(2025)、李慈湄的《死語.生韻:交換之網》(2025)分別以曾活躍於台灣中部的部落酋幫「大肚王國」和北部的巴賽族,兩者各因明鄭登陸台灣引發的戰事、精擅貿易等因素以致族群被瓦解或消融,失去土地和文化面貌,藝術家透過「講述表演」及聲音裝置,將消逝的歷史拉回現實場域之中。

馬躍.比吼的系列畫作描繪原住民面臨歧視和身分認同的掙扎,其中《還未倒的銅像》(2024)從原住民角度提出對鄭成功歷史定位的質疑。賽夏族藝術家豆宜臻《lohizaw 越山:遷移路徑地圖繪》(2020-2025)從家族的遷移路徑出發,展開跨越地理、歷史與記憶的尋根之旅,也讓過去被噤聲的歷史重新被看見。

日殖時期的歷史書寫有高俊宏的《我以為那是我最後一次所見》(2025)引自1989年高雄惡地山區「番仔清庄」屠村事件;陳飛豪的《是夢?》(2025)以西川滿轉世為日本平戶少女的虛構文本為引,呈現平戶和台灣同樣具有荷蘭文化遺跡、鄭成功廟等關於殖民、大航海時代和東西方交會(平戶是日本與西方文化第一次相遇之地)的探索。

向來關注後冷戰、新自由主義擴張造成的影響,陳界仁在《風摧肉身》(2022-23)闡述人的感知受到演算法和數據操控,權力以更隱蔽、科技化等方式點滴摧毀肉身;袁廣鳴的《日常戰爭》(2024)也指向戰爭已深入當代生活成為日常。

政治向來是具高張力的議題,藍仲軒的《偏航》藉由在兩座看台上往對向射出紙飛機的「偏航」,道出台灣社會長期存在認知斷裂的無力感。在此之下,藝術只能不斷持續地檢視和回應晦暗面,並進一步思考在殖民遺緒和當代全球化的夾縫中,台灣如何找尋自身的位置,以及能否創造出不同於西方視角的藝術敘事。