2025TIFA 瑪琳.蒙泰羅.弗雷塔斯《酒神有沒有派對》

2025/3/7~8 19:30

2025/3/9 14:30

台北 國家戲劇院

作為一個走遍世界各地、有駐村也有演出的藝術家,瑪琳.蒙泰羅.弗雷塔斯(Marlene Monteiro Freitas)最喜歡觀察的就是人。每每來到陌生的城市,她會從各種面向來觀察當地的人,從臉孔、眼睛與嘴巴,到由人所建構的各式文化載體:影像、音樂、建築等等。

在她編創的《酒神有沒有派對》(Bacchae – Prelude to a Purge)中,觀眾即將「遇見」的,將不是既定印象中的臉孔、物件、音樂或舞蹈,而是各種被編舞家瑪琳吸收、咀嚼、轉換與支解,最終蛻變而成的一幅「動態輪廓」。透過這個輪廓,觀眾將深入感受歐里庇得斯(Euripides)《酒神的女信徒》(Bacchae)中,各種衝突、混亂的文本脈絡,以及滿到天靈蓋的情緒能量。

離開作為開始 小島女孩的舞蹈之路

那是一個由各式大小島嶼組成的共和國,島上沒有正規的舞蹈課,跳舞卻是當地生活與社會的不可或缺,隨著民俗節慶、嘉年華會,占據人民生命中重要的一角。瑪琳就出生成長在這,位於西北非外海的維德角共和國(Republic of Cape Verde),主要語言為葡萄牙語。

小時候,瑪琳總會在家鄉的嘉年華會穿上絢爛的服裝,搖身一變為全新的角色;她也總記得那些夾雜其間的對立——秩序與混亂,醜陋與美麗,作為元素統統混在一起綻放的瞬間。在音樂與舞蹈圍繞下長大的瑪琳,音樂成為她往後創作的重要啟發鍵,總是能將她引向新的想像與視角;舞蹈則成為她表達與轉譯想像的工具,藉由多重元素的混融,展示她自己也難以言述的腦內風暴。

少年時期的她就對構成表演的一切充滿想法。求學期間跳韻律體操,瑪琳對音樂、主題,與動作的構成有著豐富的想像力,經常提議運用不同的器材和道具加入現有的表演中,「這可能是我最早『不經意』開始進行的所謂『編舞』的行為。」她與好友組成舞團「Compass」進行各種表演嘗試,儘管在維德角沒有機會接觸正規舞蹈訓練,但透過不斷地排練、尋找合適的舞風、音樂與畫面構成,她們在過程中獲得巨大的快樂,也夢想著未來要成為真正的藝術家。

瑪琳18歲就毫無懸念地離開維德角,前往葡萄牙修習舞蹈。先後就讀於葡萄牙高級舞蹈學校(Escola Superior de Dança)與比利時當代舞蹈學校(P.A.R.T.S.),這是她有生以來第一次結構性地學習舞蹈知識、認識西方傳統舞蹈。這段歷程奠定了她的舞蹈技巧、歷史,也開拓了編創的契機,從此開始持續且大量地創作,也多半身兼表演者之一。

「我熱愛跳舞,也愛看別人跳舞。」瑪琳認為舞者與編舞者兩個角色是相輔相成的,欣賞別人的創作——不管是舞蹈、劇場或視覺藝術——都從各種面向豐富了她的想像力、刺激思考,因此身兼兩職不但相得益彰,也讓工作角色的切換更加自然。

挖掘人類的身體性 轉譯文本敘事為圖像

瑪琳曾在訪談中提及,如果不當編舞家,自己也許會成為體操選手或考古學家。對她來說,體操和考古都讓她聯想到關於身體、挖掘隱藏的東西、動作的精準性,以及尋找遺失的碎片。「如果說體操選手的身體是一面地圖,考古學家挖掘遺跡的動作,就像是一場揭秘的舞蹈。」她坦言,成為藝術家後,自己對挖掘人類經驗的身體性深深著迷,想要探索動作、姿勢與身體背後的含義,這也進一步成為她多數創作的切入點。

尼采認為歐里庇得斯《酒神的女信徒》是古希臘悲劇的最後一片殘骸。結合了音樂、表演,與大量的情感宣洩,且不遵循傳統的線性敘事,令瑪琳對此深深著迷。她將《酒神的女信徒》裡頭的不可預測性、非理性的轉折,以及節奏為前提所建構的觀看邏輯,轉化為《酒神有沒有派對》的編創思考,汲取文本中的酒神儀式與希臘悲劇,透過轉化(transformation)、支解(dismemberment)與蛻變(metamorphosis),將其中的元素化為舞台上的畫面、氛圍,以及藉由表演所傳達的訊息。

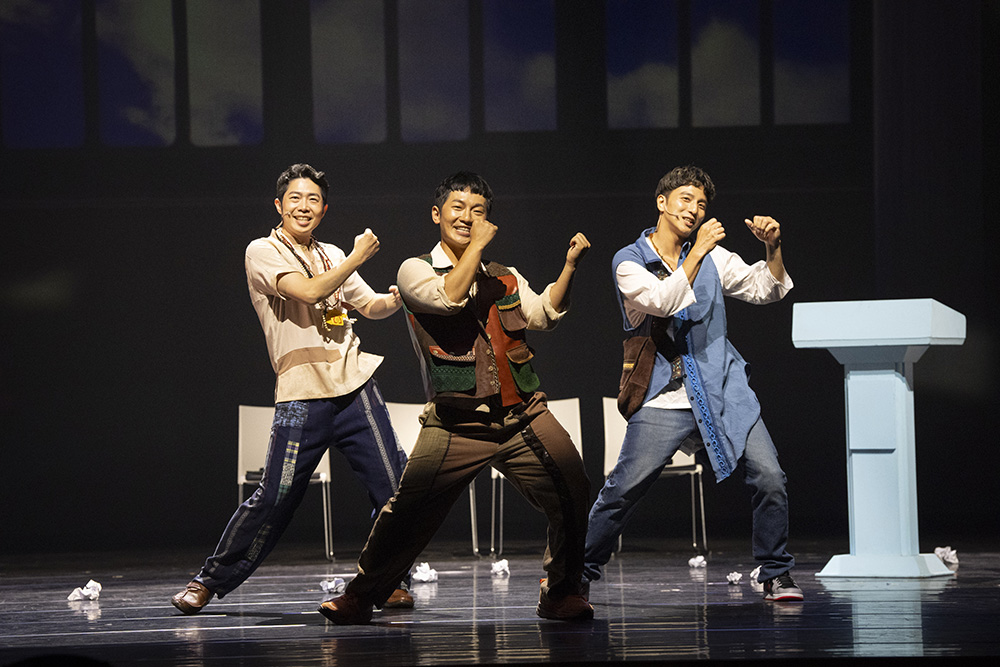

舉例來說,《酒神有沒有派對》集結了5位小號手與8位舞者,但他們並不以各自的技能與表演能力為主要用途,瑪琳讓所有表演者成為某種「輪廓」,每個人都是模糊、不斷改變的,且無法被明確定義的。她在發想與排練的過程中,與表演者大量交流各式影像、文字與素材,同時一起跳舞、唱歌與演奏,每個人都會嘗試熟悉與陌生的事情,也在這個過程中逐漸模糊每個人既定的作用與模樣。

「這過程帶來許多新發現,比如說我們會將譜架擬人化,各自給它一個新的意象,一起孕育出一個全新的想像空間。」她援引希臘文化圖像學中,將故事轉換為圖像的技巧,透過大量的轉化、支解與重新定義,讓文本敘事得以圖像化,法蘭索瓦絲.馮迪西-迪克魯(Françoise Frontisi-Ducroux)著作《從面具到臉孔》(Du Masque au Visage)裡對希臘面具的思考,就是重要的啟發。而演出中令人印象深刻的妝容與表情,則來自瑪琳近年熱中的精神病學,她對患者「突然發生強烈改變」的臉部表情與情感表現深深著迷,也進一步運用在表演構成上,創造更大的表演可塑性。

音樂對瑪琳的啟發又更直接了。創作期間,隨機播放音樂是必須,她也總能在聽到音樂時腦中聯想到畫面。有如〈波麗露〉連結到《酒神的女信徒》中女人前往森林的畫面,也讓她想起狩獵的場景;維德角傳統樂隊Tubarões的作品〈Tabanca〉過去多用在當地的宗教慶典遊行中,則讓她連結到文本中的衝突與逃避。

透過圖像、音樂的汲取與轉譯,連結初始的文本概念,瑪琳讓腦中四散的想法一點一點連成線,再將這一條條的線織構成最終呈現。看似混亂卻處處是亮點,如潮水般一波又一波,生猛又令人熱血沸騰。

Rethink, rebuild and recharge

「劇場是一部創造想像世界的機器。」

瑪琳認為,在劇場這個虛構的空間裡,可以用各種影像、動作、情感與能量去展現創作者的想法,同時也在激發觀看者的想像。每個人的預設立場會被挑戰,進而重新思考,甚至重塑。不同的情感也會被轉化、改變,她認為「劇場讓我們得以集體探索人類與世界的各種可能性。」

隨著《酒神有沒有派對》2017年誕生至今,已帶著瑪琳走過許多城市、選入重要的藝術節,世界各地走一圈,身兼表演者與創作者的她也觀察到這個作品的獨特之處。比起文化或國家帶來的不同觀眾反應,差別更顯著的反而是作品與觀眾相遇的時機。「可以說這場演出本身就是一個活生生的生命,會呼吸、變形、也會主動尋求關注,加上台下的觀眾每一個都是活生生的個體,演出與觀眾之間的互動,本身就是一場雙人舞。」她笑說,這場舞有時和諧,有時混亂,有時可能找不到共鳴,端看過程各種因素疊加後帶來的互動結果;因此即便在同一個城市,接連兩晚也可能有兩種截然不同的反應。「不過,多數時候觀眾都能在演出結束時,感覺身心再度充滿活力。」

《酒神有沒有派對》從創作的初始就毫不猶豫地跨過界線向未知探詢,挖掘那些隱藏的情感與未知,也在最後長成一齣超乎預期、不斷打破每個人預設立場的作品。有人說瑪琳離經叛道,又或形容其風格獨特,然而她始終如一地強調,她只是利用劇場這個媒介創造一個全新的宇宙,邀請大家走進來,拋掉既有的認知、期待與預期,好好地與作品來一場沒有編排的雙人漫舞,任情緒漫遊、宣洩、碰撞,甚至掏空,讓自己在作品裡重新充電,帶著嶄新的電量繼續接下來的人生。

瑪琳.蒙泰羅.弗雷塔斯

編舞家,生於1979年維德角,現居里斯本。編創語言深受家鄉島嶼狂歡節傳統所影響,以誇張、強烈美學風格為人所知。自2020年以來,她共同策劃了(un)common ground項目,探討以色列和巴勒斯坦衝突的藝術和文化體現。曾獲重要獎項有:維德角政府授予的榮譽SPA獎(2017年)、威尼斯雙年展舞蹈銀獅獎(2018年)、 巴塞隆那藝術評論獎的最佳國際表演獎(2020年),以及香奈兒Next獎和伊文斯藝術獎(2022年)。