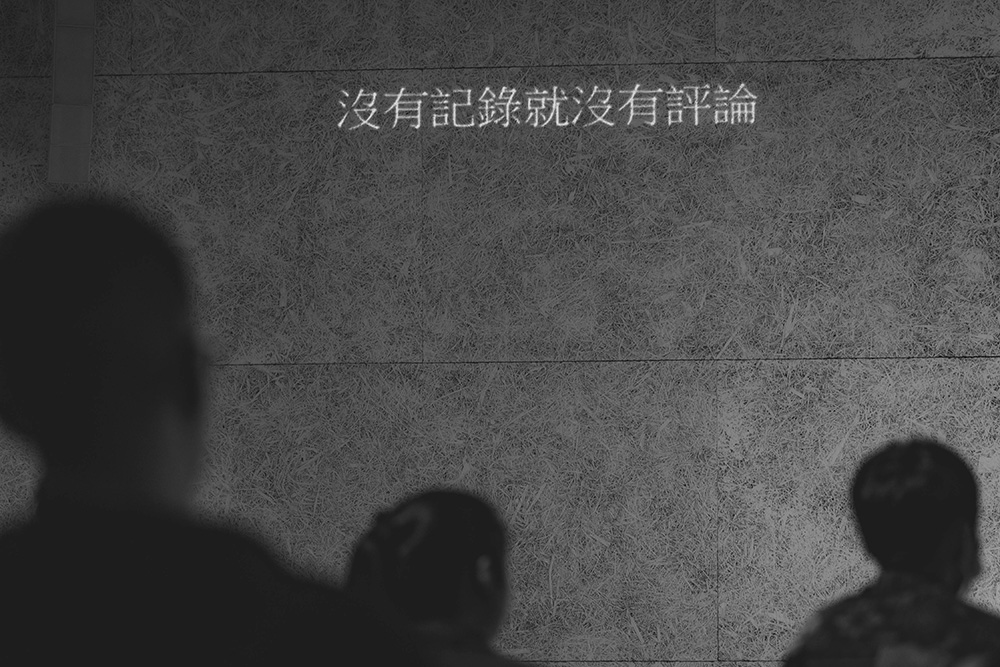

2025TIFA 布拉瑞揚舞團《我.我們》第二部曲

2025/4/18 19:30

2025/4/19-20 14:30

台北 國家戲劇院

音樂輔助舞者的肌肉,使之能找到流動的方向,阿爆與溫娜的工作就是這麼回事。

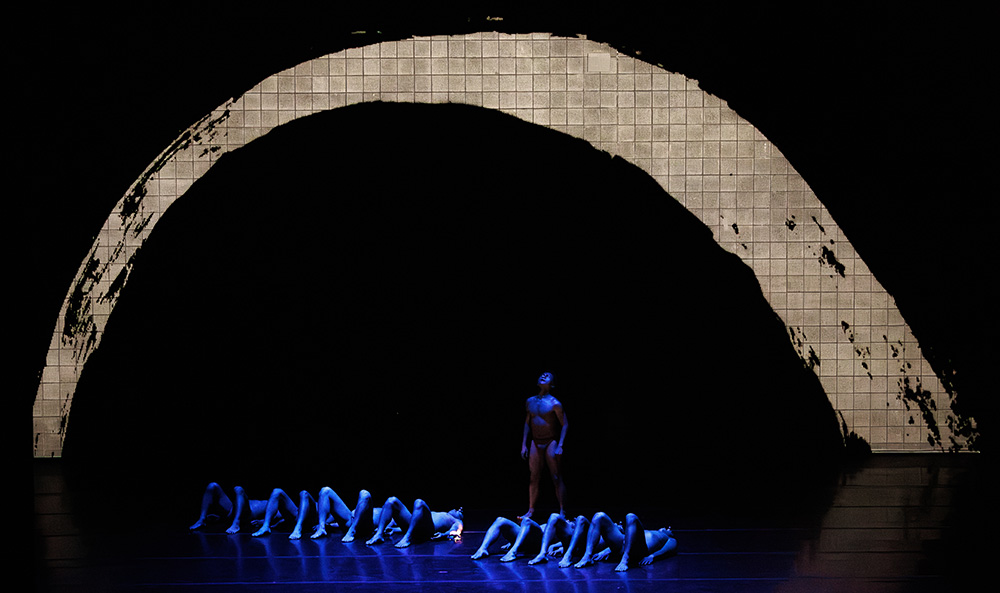

布拉瑞揚舞團《我・我們》歷經的首部曲、而今也誕生了第二部曲,其製作模式似乎也找到了一個規律:由藝術家磊勒丹先提出一個畫面,接著音樂統籌阿爆便會與編曲、混音師溫娜提出一系列的音樂想像,這過程就像是先注入形象、而後灌溉肌肉紋理,接著,再看看布拉瑞揚與舞者們如何給予心跳靈魂,如此循序漸進的過程。

「首部曲要做青春嘛,所以我們當時音樂的企圖很單純,青春就是把一切都開到最大,我們要把兩廳院炸開!」阿爆分享,而今面對第二部曲,是走向中年,直指排灣族的 puqulu(智慧的腦),他們於是需要把力度降低,卻不是低到幻化為某種苦痛之中,反而是在若有似無的氛圍之際,找到中年浮動的狀態,「否則就只是耽溺在裡面了啊,誰要買票進來看中年的痛苦啊?我們需要的是共感啊!」

在十萬種理解方式中,只傾心我喜歡的那一種

面對創作過程中時常走進影子中探索的布拉瑞揚,阿爆簡直是舞團的燦爛春陽。

她笑著說:「每次布拉老師問我那個怎麼辦、這個會不會不夠好的時候,我都直接打斷他欸。」此處的「怎麼辦」,例如布拉瑞揚常擔心他的作品會不會不夠排灣、他對於文化的理解是否會太淺薄?然而每當這個念頭一出現,阿爆只是爽朗地說:「我都不理他。」

所謂的「不理他」,大概可以這樣翻譯:我知道他到最後總是會有辦法的,他就是這樣的藝術家,而在此之前,我得先把我的音樂給做出來。我們彼此是有這樣的信任默契存在。

「而且說真的啦,」阿爆接著說:「不要說排灣族好了,每個族群的文化解讀方式都不一樣,十萬個人就有十萬種解法,你說閩南、客家、漢人的文化就有比較簡單嗎?怎麼可能。那不如乾脆地把我的想法丟出來。照我們喜歡的方式走。」

有夠帥氣。

也因為這樣,阿爆與溫娜的工作方式非常有機。基本上是團隊確認好工作方向以後,彼此就會以大關鍵字去捕捉想像中的聲音,溫娜說:「我和爆姐的同步率很高,且布拉瑞揚老師也比較喜歡我們不要把聲音綁得太死。所以我盡可能用更大的想像去思考聲音的狀態。」

比方說——中年不是特定聲音的匯聚,而應該是雜訊的音場,是心理聲響的互相撞擊。溫娜說:「著眼於這一點,我接下來工作就是如何把這種感覺具象化,讓舞者聽到以後能夠接收為身體的語言。」

中年的雜訊,是內斂而孤獨

溫娜分享自己首次到台東看排的狀況,不同於首部曲的張狂,《我・我們》第二部曲欲表現的中年狀態,反而內含柔光,使音樂疊加的層次更加明顯,因此有另外一個同樣明顯的感受也跟著浮出:「內斂。對我來說,二部曲就是圍繞著這兩個字。而這麼抽象的具體在舞台上的表演後,我直覺感受到的是一種龐大的孤獨。」

孤獨的音樂該是怎麼樣的?溫娜提及,英國音樂家 Max Cooper 擅長將多種不同元素的聲音類型、切碎,而後像是急速又順暢的流水線條那樣轉連在一起,使聆聽的感受如置身水中,「這樣的方向,就是我這次在二部曲所做的嘗試。」

阿爆對於中年的定義,是「修補斷裂」,而溫娜接住了這個形容,並更大方地「以斷裂修補斷裂」,雜揉不同的聲音狀態,彷彿是用千瘡百孔的心去同理一樣受過傷的生命,帶著輕微的雜訊,卻能清楚聽見彼此。

溫娜說,此時的孤獨對她來說反而不是種負面的感受,且更近似於重生。

「我目前這樣看下來,從首部曲到二部曲、接著要做老年了,我不會覺得那是一個向下墜落的過程,而是不斷的變化。好像我們到了不同階段,永遠都有機會以同個方向認識新的自己。曲調音色在不同創作中會呈現截然不同的氛圍,但是這系列作品也畢竟都是由相同的創作團隊、我們所共同打造的,因此過程中還是會感受到一種流動的銜接感,交織、相生。對我來說是很有趣的體驗。」

並且,在這樣相生相息的創作環境中,本身就是一種文化符號,且不是單指排灣族的含義,而是多種文化的對話。「像我本身是漢人,就不會硬要自己往『什麼才是排灣』這個方向去想像,我思考的是更單純的人的感受,年紀帶來的體悟,這個世代共同面對的心境變化。」溫娜說。

讓每個人都自由在創作中釋放,是布拉瑞揚與阿爆共同的期待。

而回到統籌的意義來說,阿爆便更自然地思考——能夠代表排灣族的聲音是什麼?

將想像不到的一切匯聚進來,成為我們的聲音

「我後來加入了兩個元素,一是原住民最常用到的人聲,二是採集聲響的使用。」阿爆說。

人聲這部分,阿爆希望能夠更近一步觸及中年所感受到的惆悵。她發現,直接由現場吟唱的方式表現,最能使那種矛盾之情細細的鑽入觀眾心裡。

這次的人聲擔當,是阿爆旗下那屋瓦少女隊所培力的年輕歌者 Kivi,「Kivi 剛好也是屏東的排灣族,她的聲音我好難形容——既古老,又優美,聲線變化多端。布拉老師聽了也非常喜歡,不過起先我們有點擔憂,因為既然是現場吟唱,以老師過去的習慣,他一定也會希望能夠出現即興的撞擊,但這非常考驗歌者,因為 Kivi 不能只是唱她自己而已,面對的還有舞者及現場的氛圍——而且舞團的舞者又那麼……你也知道,他們上場跳起舞來,真的沒有在管別人。」

結果呢?結果生出來的樣子卻超乎眾人想像。

Kivi 所展現的強大氣場完全不輸舞者,透過吟唱的聲音,舞者像是得到另一層次的催化劑,變得更加靈活不思議,阿爆說:「一開始可能先是呢喃低語,而後高亢,我們不會規定她去唱什麼音,完全是透過現場的互動來引導身體與聲音的變化。這反而能讓舞者與歌者都更加專注,帶起彼此都更強烈的回饋。」

至於阿爆說的採集聲響,也是作品中非常重要的聲音元素,而負責設計的是阿爆的專輯錄音師——林志龍。

阿爆興奮地聊起林志龍:「他設計的聲音真的有夠酷,可以把你完全想像不到能拼在一起的東西組成一個世界——像是之前,我看他把腳踏車的鏈子、暖氣風扇葉片……這些聲響組成一起,變成另一種感受!所以我後來就跟他提出邀請,一起加入《我・我們》的製作。」

原住民的音樂一直以來都有大量的採集,從生活中、農作中化作樂曲的素材。而在本次工作期間,林志龍也逐一和舞者對話,詢問:「你認為自己像是什麼聲音?」得到答案例如:像是一張空白的紙、一根紮實的木頭……他依循著舞者給自己的定位,搭配溫娜的音樂基底,成為舞作的主旋律。

阿爆分享,每一次次透過聲音的、身體的創作,彼此回饋與交談,就更感受大家的緊密與可愛。

「做完二部曲以後,我覺得好快喔,原先討論《我・我們》三部曲的計畫感覺還像是昨天的事情,沒想到一下子就從青春走到中年了。這段歷程,是不是也很像我們的人生啊,唏哩呼嚕就到老年。所以我現在腦中關於老年的音樂想像,也已經堆得好多好多——可是我不能透露啦,不行,布拉老師會殺了我。」

阿爆又笑了,從頭到尾談起這個製作她都在笑,說她哪裡能找到這麼好的事情,可以一面工作一面貼近自己的文化,而且又拉著這麼多喜歡的人進來往同一個地方邁進?

「所以啊,你問我喜不喜歡?我當然喜歡,我全部都喜歡。」大喊的喜歡,像是朝《我・我們》的告白,也像是她對生命、對音樂的毫無保留。

(本文轉載自國家兩廳院官方網站)