國光劇團新戲《精衛》,演《山海經》神話精衛鳥想像的汪精衛,我不想利用專欄做宣傳,只想藉這戲解釋何謂戲曲的「排場」,這個學術名詞莫測高深,我想藉戲說明,由「汪精衛為何是武生」的提問開始。

汪精衛本是文人,為什麼由武生李家德飾演?

先要說這戲的源起。去(2024)年國光公演隔天,董陽孜老師興奮來電:「李家德這麼好的京劇武功,怎能只藏在京劇圈,一定要走出去。」當下催促吳素君老師,讓家德和現代舞著名編舞家賴翃中見面。我一向對跨界沒太大興趣,我迷戀京崑,私心覺得跨界是愛情不專一,但今年「臺灣戲曲藝術節」的主題卻直指跨界,我正在發愁,董老師的電話,像是天賜良方。

董吳兩位效率超高,才兩天就讓家德、翃中見了面,隨即回過頭來問我編什麼題材。

我還沒回過神來,隨口拋出經典《霸王別姬》。

但當晚回家,竟一陣陣臉紅,我怎把跨界看得如此「便宜」?怎把現成的經典端出去跨界?我該選一個行為動機糾結難解的人物,才需要在京劇圓滿自足的表演體系之外,另加一套表演語彙。

就在此時,看到楊治宜新書《汪精衛與中國的黑暗時代:詩歌.歷史.記憶》,當下決定:就演他。

李家德就這樣變成了汪精衛。

平常編劇,除了構想情節之外,一定會同步思考表演設計,以唱為主還是做表為主?而這次是跨界,現代舞我大外行,一陣陣心虛筆怯。汪精衛複雜的內心,如果是老生或小生,一定用大段唱,「一輪明月」、「嘆五更」、「聽譙樓」都是京劇常用的,陳宮、伍子胥、王佐都是這樣唱出思慮轉折,而我們的汪精衛是武生,怎麼設計呢?

突然想到傳統戲《昭君出塞》,當下豁然開朗,原來傳統早有先例。

一般若想把「昭君出塞」編成戲,首先會想到什麼場面?大部分都會說眼前出現懷抱琵琶一路哭泣唱到北番的昭君形象,劇本也會寫大段抒情唱詞。而京崑舞台上的《昭君出塞》卻大異其趣,昭君頭戴翎子、手持馬鞭、身披斗篷,與馬童、御弟王龍,3人搭配,一邊唱曲牌一邊舞之蹈之,馬童和王龍要做出鐵門檻、矮子步、倒立走等高難度動作,昭君也要鷂子翻身、臥魚,真個唱死昭君,累死王龍,翻死馬童。馬童由武丑或武生飾演,王龍是丑角,昭君不僅是正工青衣的戲,刀馬旦武旦也常跨足,因為舞姿武技難度太高了。我一直想問,漢元帝為何如此「折磨」昭君,給她這麼一匹烈馬,馬童再怎麼飛躍翻騰都無法降伏!

直到有一回,我在觀眾席邊看戲邊想這問題,稍往後靠、瞇起雙眼,忽然,斗篷翎子摺扇馬鞭漸漸模糊,具象退卻,眼前只見五色繽紛的線條舞動,忽上忽下,高下閃賺,霎時我腦中閃出兩個字:「坎坷」,當下明白,原來《昭君出塞》的舞與武,演繹的就是坎坷。這是昭君的未來,不可預知的未來,這戲竟然不直接以唱抒情,而以舞姿武技,動態地描摹出昭君前路的崎嶇顛簸坎坷難行!

同樣的劇情,可以純用唱腔來表現,也可以改用載歌載舞,甚至武技動作來表現。這就是「排場」,編劇下筆時要仔細思考的,不僅是情節文辭,更要設計表演,二者相乘,即是排場。

因此,汪精衛的猶豫糾葛不一定只用唱來表現,京劇武功未必只能表現武將的內心,文人汪精衛也可以由武生飾演。

而哪段情節要設計成重點場次,哪段可以簡略過場,這也是排場。

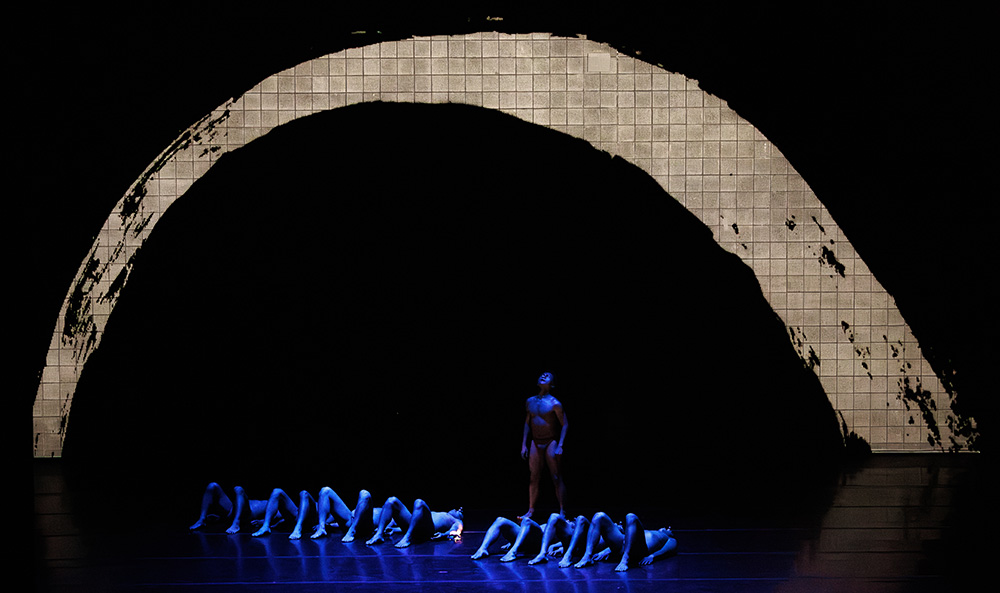

《精衛》沒有直線敘述汪精衛的一生,我把戰事逆轉、國軍轉勝那一刻擴大處理,在此時回顧初心,面對妻子溫柔的追問:「我相信你謀和是為保存國家元氣,但其中是否有一絲與政敵較量之心?」我沒有讓汪精衛用言語回答,只讓他用武功自我詰問,形成高潮。

汪精衛是現代人,家德要穿西裝皮鞋嗎?這問題也不能丟給導演。我採用這樣的寫作策略:「寫精衛異想世界中的汪精衛」,整齣戲是精衛鳥(黃宇琳)傾聽江水波濤的幻覺想像,家德乃可以京劇裝扮,黃宇琳也可遊走於精衛神鳥與汪妻陳璧君之間,並非一人分飾二角,而是精衛鳥極度關懷這位棺木被炸的同名精衛,貼心寬慰,甚至延伸、切換為汪妻,與家德共舞對話。

編劇下筆必須「胸中有舞台」,指的就是這一層。編劇伏案工作、紙上談兵,卻別忘了設計表演、關注排場,雖然舞台的具體呈現要由主演和導演完成。