Search 進階搜尋

-

印象手記NOTE OF PHOTOGRAPHER

印象手記

《今晚菜色如何,娘子?》

-

焦點

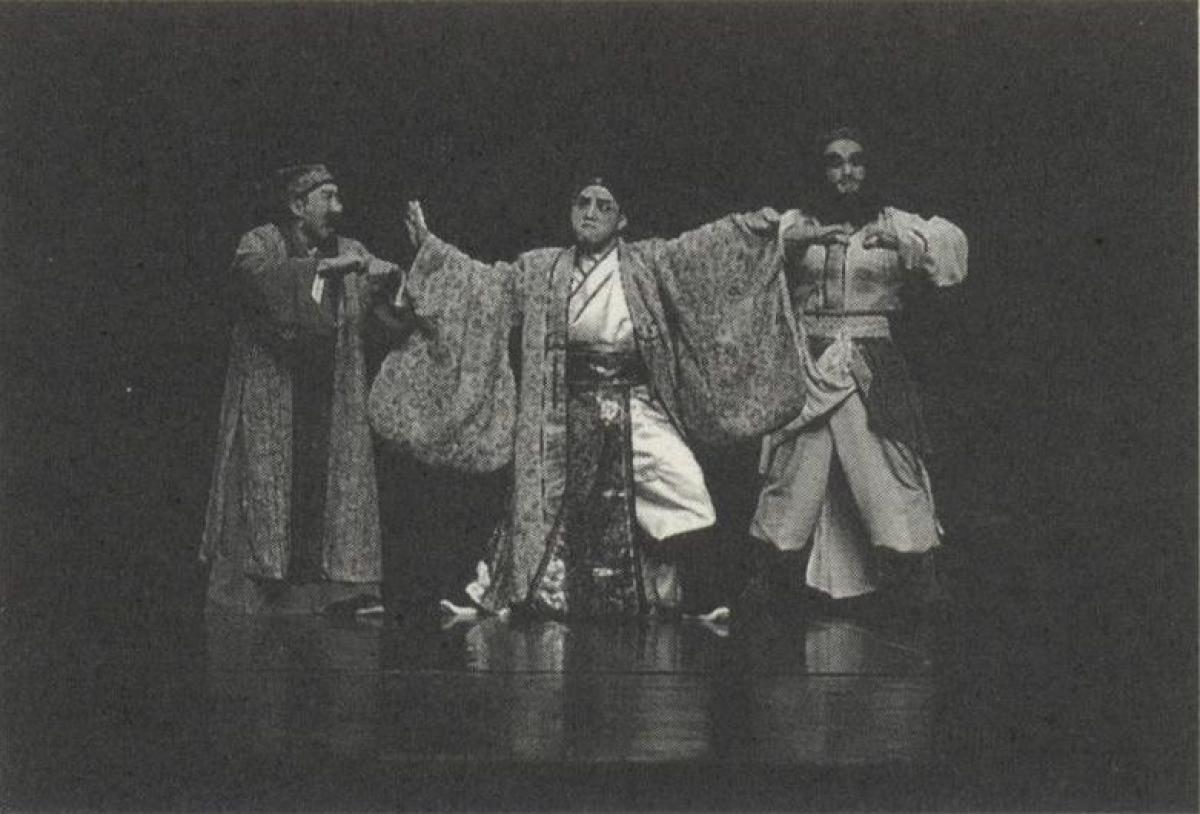

盪鞦韆

古代女子盪鞦韆,是禮敎桎梏下的難得瀟灑,余秋雨和馬蘭在《鞦韆架》裡,則把「盪鞦韆」經營爲闖蕩精神的一種比喩,一種意象,是「擱下苦澀、粘滯的思慮負擔和史學負擔,努力找回民間藝術調皮爽朗、悲喜跳蕩的遊戲活力」。

-

台前幕後

卸除華麗形式,戲說台灣故事

從李喬的小說到詩集,從大陸編劇陳道貴的初稿到台灣編劇陳永明完成的版本,《台灣,我的母親》的劇本經歷了一段曲折的孕育過程。

-

東京

在老英的地盤上征服莎劇

曾於一九九三年率團來台演出的日本劇場導演蜷川幸雄,日前在東京近郊的彩之國藝術劇場推出「莎翁回顧系列」的第四齣大戲《李爾王》(King Lear)。這部與英國皇家莎士比亞劇團 合作演出的跨國製作,此刻更已遠征倫敦與莎翁的故鄕,進行跨年度的六十七場公演。

-

倫敦

龐克天鵝

英國當代舞蹈劇場的中堅份子創團的動畫冒險舞團,一九九五年推出的酷兒版《天鵝湖》首演一鳴驚人,榮膺奧立佛年度最佳新編舞蹈獎,兩年後於洛杉磯連演八週、紐約連演十七週。舞評盛讚它戲謔嘲諷中不失深刻,複雜細緻,展露一流的原創力;那眞心相待的溫柔與英國式的勁爆性感交錯互融,處處顯露著機妙與熱情。

-

英國

迷宫與天堂 ECM三十週年音樂節

一九九九年十一月在英國舉辦的ECM三十週年音樂節,集合了ECM旗下的多位知名樂手一起演出。其中「伊凡帕克(Evan Parker)的電子共鳴樂團」和「楊葛柏瑞克(Jan Garbarek)與Hilliard Ensemble」兩場演出,經過精密的音效安排,並充分利用演出現場的空間特性,呈現出與唱片演奏大異其趣的聆賞效果。

-

特別企畫 Feature

本土味,異國風,現代化?

國內近年來的「新編京劇」演出,以國光與戲專國劇團的大型製作爲首,在劇本取材與舞台呈現手法上多有創新,引發各方廣泛的討論。但這些作品能否爲台灣新編京劇的發展提出新的指向,是値得觀察的。

-

特別企畫 Feature

從京劇到現代劇場

藉由異質藝術元素的融合實驗,京劇藝術展現了多元化的現代風貌。本次座談會以「展望─共創世紀的舞台」爲題,邀請曹復永、李小平、李國修三人講述各自將京劇與現代劇場或其他戲曲藝術結合的經驗,並對京劇未來的發展提出思考。

-

特別企畫 Feature

「解構與重整」的新紀元

歌仔戲一向具有高度的包容性,百年來已經吸納了許多其他表演藝術的養分;而不同歷史階段的歌仔戲表演形態,又相繼在九〇年代復甦聚合,相互影響之下,對歌仔戲的整體劇藝發展,造成更加複雜多重的震盪。這種震盪的現象,在重組歌仔戲的不同藝術元素之際,是否也有可能融合出獨特的歌仔戲藝術語言?

-

特別企畫 Feature

「霹靂」啓示錄

在國內的偶戲界中,霹靂布袋戲的經營手法與規模均是獨樹一格。霹靂結合藝術創作與商業行銷的成功之道,對於國內表演生態的發展瓶頸與出路,提供了一個另類的思考角度。

-

特別企畫 Feature

甩掉什麼包袱?肩起什麼包袱?

近年來,以戲劇感豐富舞台呈現的表演方式,逐漸爲台灣的說唱藝術帶來一些新的發展特色。在傳承說唱藝術的表演團體當中,亦不乏對形式與內容有所創新者,在票房上也各有斬獲。然而,在新舊世代的交替之間,面臨著「開發新觀衆群」、「提升創作質量」等等屬於經營和藝術發展面的課題,曲藝工作者有何因應之道?對於新世紀的曲藝表演環境,又有什麼樣的期待?

-

特別企畫 Feature

國家「國劇」團的定位與迷思

成立國立戲劇藝術中心一案近來引起各方爭議,其癥結何在?對傳統戲曲界與政府有關單位而言,又同時反映了哪些値得深思的問題?

-

戲劇

惡男不惡, 只是漸漸凋零

整齣《惡男情書》流露出小品劇的氣質,這類論述城市男女心情的故事其實很容易引起一般觀衆的共鳴,夾帶原創劇本貼近本土生活的特性,在擁有越來越多固定觀衆群之後,戲班子劇團更應該思考的是如何讓小品式的作品能更見醇厚、餘韻猶存。

-

舞蹈

西方,別為我泣哭

感動不見得與濫情劃上等號,但是感動也絕對不是一種感情表現的圖騰;過度強調感動的藝術鑑賞論的結果,不只化約了藝術鑑賞的複雜性,也容易一不小心就淪落成爲濫情。

-

音樂

另一種音樂的光彩

「四物遊擊」一出場,馬上將聽衆帶入另一個時空,持續強烈的音響鼓盪在音樂廳裡,白緞帶隨著演奏者的遊移不停地飛舞飄盪,雖然絕大多數人都是第一次聽到、看到這樣的表演,但是絲毫沒有任何隔閡。

-

回想與回響 Echo

忘不了的靑稞

朱哲琴,站在一個漆上金色的五級活動高台上,背後的天幕投射燦爛的金色雲海,那莊嚴而空靈的樂聲,鮮活地描繪出藏人把死亡看成是另一個生命的開始,沒有半點悲傷。

-

回想與回響 Echo

台灣豫劇近半世紀,張岫雲舞台風華六十年

張岫雲六十餘年的表演藝術生涯,在她卸下戲衫、潛心向佛之後,終因其不容忽視的卓越成就,與多位女弟子在海峽兩岸的亮麗表現,又再度使她成爲衆人的焦點。國立國光劇團豫劇隊在今年一月舉辦的「千禧風華」兩岸豫劇聯演活動,是一記遲來卻隆重的注目禮。在國立戲劇藝術中心成立前夕,面對諸多問題喧騰未定的局勢,在此回顧張岫雲與台灣豫劇的發展軌跡,更有其積極性的歷史意義。

-

現代音樂盒

吿別蘭道夫斯基

蘭道夫斯基從來不是一位耀眼的作曲巨星 然而他的作品中卻有一種平實的美感 始終能夠感染任何有音樂感受力的人

-

爵士縱橫談

他是鋼琴家,也是詩人

凱特爾畢昻斯坦是個心思非常細膩敏感的人 作品中最重要的主題,往往是壓抑和波動 彷彿心裡有一股不斷撕扯的破壞力量 非透過音樂抒發,無以獲致精神上的平衡

-

慕尼黑

現代演藝戲傳動

一九九九年「慕尼黑國際現代雙年戲劇節」計有來自十三個國家二十三個團體受邀獻藝,在短短爲期十七天的時間內,以「表演藝術」爲主題,用各種不同的切面來表現「演藝」的現代風貌。這些來自歐亞各國藝術家推出的作品,不僅豐富了慕尼黑這個城市的文化樣貌,也爲慕尼黑的觀衆帶來許多衝擊與經驗。