Search 進階搜尋

-

即將上場

即將上場王世華與楊玉珍福爾摩沙二重奏

令人艷羨的音樂家伉儷王世華與楊玉珍,自高中相識至今已有十六年,攜手走過求學的過程,進而聯袂從事音樂敎育之推廣,目前都任敎於美國猶他州韋伯州立大學。 此次回國舉辦三場演奏會,台北演出的曲目有莫札特、德布西與聖桑的小提琴與鋼琴奏鳴曲。此外,並邀同韋伯州立大學的中提琴敎授培麥克(英文名字是Mi-chael A. Palumbo)在台中及高雄各舉辦一場三人聯合音樂會。

-

即將上場

舞蹈空間舞團《積雨雲.雷陣雨》

舞蹈空間舞蹈團將於八月盛夏演繹四齣精心創作的舞蹈。新穎的巧思,將如三伏天裡突來的一陣豪雨,使您暑氣全消。 《牆外的顏色》 舞作以舞者身上外衣色澤的變化,以及動作質感的改變,比擬構成個人人格及心態的種種心理因素。 《孤獨樂園》 舞作的取材、主題及動作素材均來自編舞者數月以來,從周遭人與事觀察所得。編舞者要嘗試超越主觀意識主導、思維性的創作方式,而企圖從生活中偶然拾得的點滴中,整理出作品的取向及題旨。 《新.杯弓蛇影》 舞作的主題是「食物」以及食物在人生中的各種象徵及聯想,充滿了奇詭的意象。 《月半彎》 舞作以法國印象派作曲家拉威爾的樂曲入舞。動作素材取自西班牙舞及中國舞中的扇舞語彙,而作一種富原創性的整合及融匯。

-

即將上場

兒童音樂節

-

即將上場

王洛賓作品音樂會

由靑年音樂家文敎基金會所主辦的「王洛賓作品音樂會」,邀請「西北民謠之父」王洛賓再度來台,此次同行的尙有新疆歌舞團的四位成員,以其塞外民族特有的奔放熱情及豪邁的歌聲,演唱這些採擷自他們的生活中的曲子,將更爲傳神,値得期待。

-

即將上場

葉景雯〈春之祭〉舞蹈

「葉景雯與舞者」舞團繼七月初在甜蜜蜜小劇場演出後,旋又將於八月底在皇冠小劇場演出。 曾獲得文建會舞蹈創作首獎,甫從美國硏習舞蹈創作回國的舞蹈家葉景雯,回到台灣之後觀察國內政治、社會生態和男女兩性關係的變化,而以舞蹈肢體語言創作了〈春之祭〉、〈一種關係〉、〈我的淑女〉等三齣舞碼,來呈顯身爲一個女性舞蹈創作者對女性意識的關切和她的社會觀相。 史特拉汶斯基的〈春之祭〉,在國內外被無數編舞家做爲創作之靈感泉源,而葉景雯一反過往編舞家的詮釋角度,以政治和兩性關係的詮釋視角,來探討男人/女人、強勢力量/弱勢力量之間角色轉換過程之辯證關係,使舞蹈空間呈現一種美學與力學並置的張力狀態。 〈一種關係〉則是以現代舞的肢體語彙,搭配東方民族舞的細膩特質,來表現一對女同性戀者之間感情糾結的互動關係。 〈我的淑女〉以舞蹈戲劇方式展陳現代女性三種不同的樣貌,期盼兩性能夠和諧對等共處。

-

即將上場

朱宗慶打撃樂團兒童音樂會

-

即將上場

游好彦舞團1994藝術「夏」鄕巡禮

演出的舞碼有〈奔雲〉、〈漁夫〉、〈似曾相識〉、《菊豆與天靑》及《索──路是人走出來的》兩齣舞劇選粹。

-

特別企畫 Feature

輪指彈唱吉他的故事

有個古老傳說:在西班牙戰亂時絕不射殺手抱吉他者──至少要等他彈奏完。吉他,在西班牙的陽光下,在熱歌勁舞的氣氛中,從中世紀以來便幽幽緲緲於西班牙的街頭巷道中,傳唱著人們的哀愁與歡樂。

-

特別企畫 Feature

伊比利半島上的美聲 有關西班牙歌手的種種

歌唱,對西班牙人而言,是再自然不過的事,從民謠到古典,巷弄到舞台,唱出庶民百姓的甘苦,也唱出國際美聲地位。

-

特別企畫 Feature

現代西班牙戲劇

西班牙的戲劇演出縱古達今,重要的是,成名的戲劇工作者不乏致力將傳統民俗小調或具歷史性的地方文化融入戲劇表現。而西班牙人也是最好的戲劇支持者,即便是年年原班人馬演出同一齣戲,一樣具有號召力和吸引力。

-

西班牙

陽光西班牙,「olé!」

要領受西班牙得天獨厚的陽光、建築和藝術作品,最好是從週末的夜晚潛入。西班牙人常常自豪的對外來人說:「我們口袋裡雖沒有幾毛錢,但日子可過得很悠閒。」

-

里程碑 Milestone

緊扣現實問題脈動的舞壇大師

碧娜.鮑許是位備受爭議的女性編舞家。她以一句「我不在乎人們如何舞動,而關心的是什麼使人們舞動。」流傳於世。在此,讓我們回顧這位「舞蹈劇場」代言者二十年來的舞蹈歷程。

-

里程碑 Milestone

傳統樂器的時代新節奏 台北市立國樂團創團十五周年

對「市國」這個台灣樂界的早產兒而言,十五歲實有著不凡的意義,在慶祝其平安成長的同時,更應回頭檢視這十五年來市國與台灣音樂環境的關係,俾能有效解決目前市國所面臨的種種問題。

-

法國

一九九四亞維農戲劇節

今年的亞維農戲劇節Festival d'Avignon大致上遵循往年的傳統:反映時下法國戲劇界走向;採用新銳導演及首演新戲碼(新創作劇本)。此外今年戲劇節最大的特色是以日本的表演藝術爲重點,主辦單位特邀請了多位當今日本能劇大師、及多項舞蹈、喜劇方面的傑出藝術家,替本屆戲劇節增添東方的神祕色彩。

-

英國

愛丁堡藝術節巡禮

今年愛丁堡藝術節自八月十四日至九月三日止,共計有二千場節目,估計將有一千三百萬觀衆參加,是英國最大的藝術節。

-

布魯塞爾藝術節回響

「藝術,可能是最好的方式…」

首屆比利時布魯塞爾藝術節(Kunsten Festival des Arts)於今年四月至六月間盛大舉行。本次藝術節最大的特色,在於其以當代、城市、另類藝術爲主題;此外「中國焦點」也是歐洲第一次的新嘗試。本刊特別專訪藝術節主席芙麗萊森(Frie Leysen),請她談一談舉辦此一活動的理念,或可提供國內有志藝術行政工作者借鑑。

-

布魯塞爾藝術節回響

中港台藝術的文化身分 從布魯塞爾藝術節的三個劇場談起

兩岸三地的藝術展示了三種不同的文化覺醒。香港沒有家的感覺,致最需要抓一個白紙黑字的身份保證。台灣的文化包袱畢竟磨不掉歷史的記憶,陷入現代遊戲吊詭的困局。眞正的人文創造是生活,是沒有身份覺醒的家園。中國劇壇的新一代可能會成爲最有份量的活的實證。

-

布魯塞爾藝術節回響

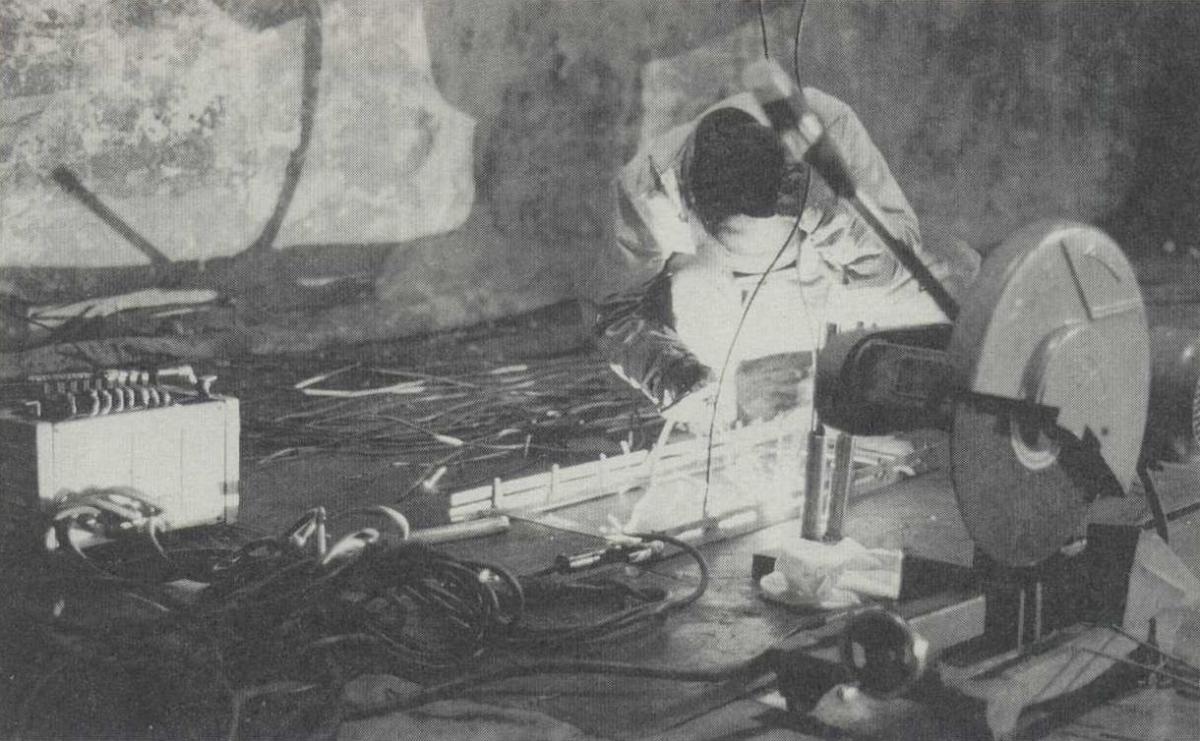

比利時行後感 兼記《白水》的演出

這樣的環境,使我感受到一種對表演藝術的尊重:行政對創作的尊重,創作者對自己和工作人員的尊重,所有在演出系統網路上的各個單位,相互交換立場合作,面對的是演出。和我在台灣的大多數演出經歷實在大異其趣。

-

布魯塞爾藝術節回響

惡中之美 世紀末的表演藝術

前年春秋之交,我在莫斯科、聖彼得堡和喬治亞共和國的提佛利斯看了六十多齣戲劇、芭蕾、兒童劇和小劇場演出。今年春秋之交又在布魯塞爾、倫敦和法國北部城市Maubeuge觀看了英、美、法、德、意、俄、荷蘭、比利時等國家的二十幾齣音樂劇、酒吧戲劇、現代舞和裝置表演等。在這些令人眼花撩亂的演出中,那些坦誠地直面人生,以惡的本來面目示人的作品,或令人震顫,或發人深思,讓人感受到世界舞台的某些明顯變化,感受到在衆語喧嘩中執著的藝術家們堅定的聲音,感受到敢於深入剖析人類罪惡的藝術家的尊嚴。

-

布魯塞爾藝術節回響

我從布魯塞爾回來以後……

「身體氣象館」負責人王墨林,受邀參加布魯塞爾藝術節,於「中國焦點:中港台專題」中發表台灣小劇場專論,並以「駐節藝術家」身份全程參與全部活動。在以下的訪問中,王墨林談到歐洲另類劇場對他的衝擊,以及他做爲一個台灣非主流劇場工作者,如何因而「轉向」,重新思考劇場和他自己生命之間的關係。