吳思鋒

小劇場工作者,久居花蓮。主以書寫與編輯工作參與劇場,兼及策劃、製作。現為斑馬線文庫「幕間」書系主編、並於花蓮開設書籍、文獻展閱的「小劇場書電」。

-

特別企畫 Feature 洄游後重新認識土地 演出推廣尋共享

現象5:走出台北,藝術家駐地扎根

近年來,不少藝術家離開台北,或洄游返鄉,或移地駐紮,在「新故鄉」、「公民社會」的社會趨勢中,也顯現與都會劇場團隊不同的創作與工作模式。他們不自限用創作來表達,也自許打造藝術基地,透過工作坊、講座、演出、策劃藝術節等方式,與在地脈絡連結,分享也交流,創造「地方」,尋找「集體」,這些創造與尋找,也可能反過來影響創作上的美學表現,有意無意間,亦重新測量劇場在當前社會中的位置與可能性。

-

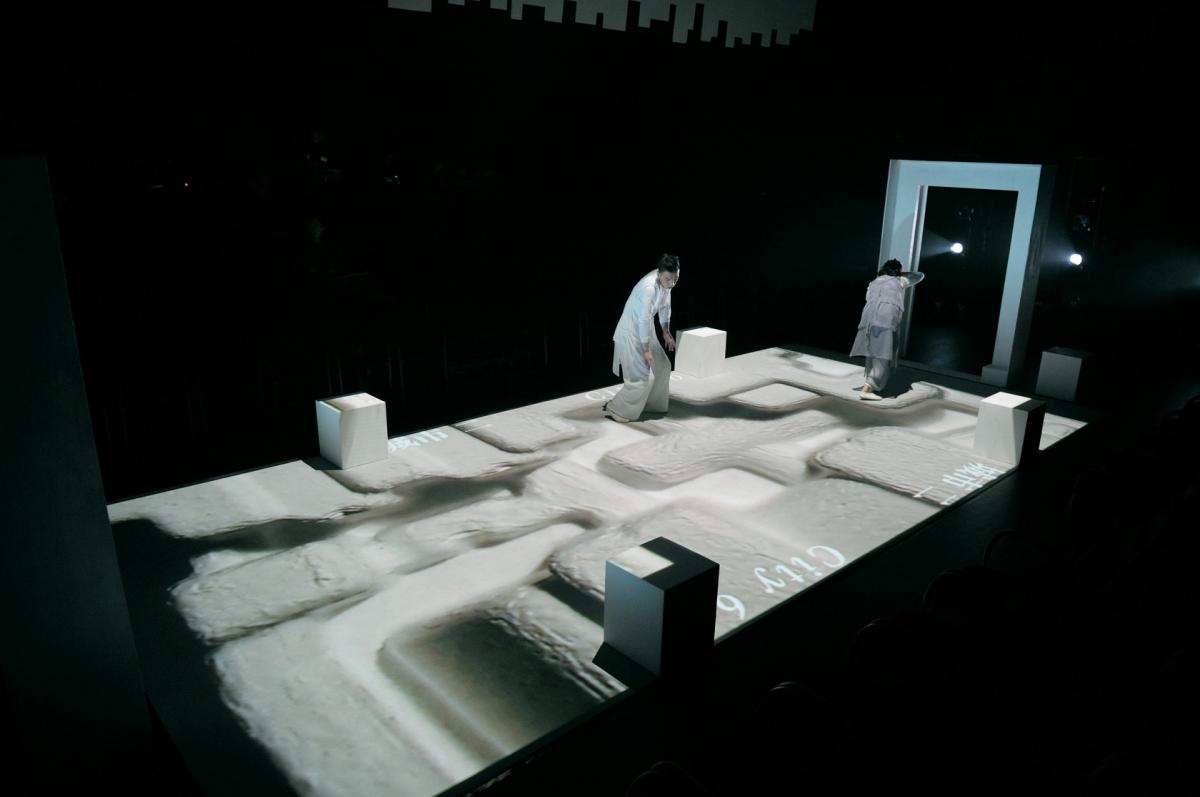

特別企畫 Feature 超越有距離的觀演關係 空間文本說更多故事

現象6:特定場域表演,打開劇場的多樣可能

現地製作、環境劇場、參與式劇場,走出正規的劇場空間,在山野、巷弄、公寓、老屋,劇場有了新的樣貌,觀眾也有了新的體驗。這一年來,多樣的環境演出頻繁,如因應兩廳院整修的「2016國際劇場藝術節」、台南藝術節的「城市舞台」等,都不乏類似作品,但如差事劇團《返鄉的進擊台西村的故事》、銅門部落的「Snbaux」藝術發表、山東野表演坊的《福品旅店》等,以在地演出與在地的土文連結,自有其不可分離的意義,空間作為文本,抑或更積極地勾引觀眾的參與性及主觀經驗,亦成了新的可能。

-

演出評論 Review

未來人類身體的實驗室

放在大趨勢下,就這一點而言,仍然不脫諸多創作者現今對「身體的自然」的探索與重省(相似於「家」主題的常見)。安娜琪選擇的戰場是直接面對科技,創作的投影與記錄的影像反而被賦予相反的功能。而當編舞家以直接面對科技,追尋與建構 Second Body的同時,其實也慢慢地走出人類中心,逐漸步入人類與後人類之間的過渡空間。

-

藝活誌 Behind Curtain

以貧窮量繪人性與世界

窮人的世界時常是極度現實的世界,譬如利己、對社會上發生的各種事情感到麻木、守在固有的社群而不踏出去、自我沉溺、迷信等等,我們以為的人性之惡,在他們身上反而時時顯露。可是記者總有除魅的本領,《窮人》一書作者福爾曼帶我們從受訪者的真實處境,從一個極大的反面看到,所有的人的個性,所有的詞語,都是不可化約的。

-

企畫特輯 Special 2016 Pulima藝術節登場

台灣與國際原住民族藝術的對話盛會

今年邁入第三屆的「Pulima藝術節」,有別於前兩屆專注推展台灣節目,今年的新企畫邀來紐西蘭毛利族的當代舞團呈現作品,獨立展示或與本地原民舞團互訪合作,促進原住民劇場跨國製作能量;另也發展「表演藝術新秀徵件」,讓潛伏各處、身懷技藝的創作者,能有機會站上更大的舞台。

-

演出評論 Review

在臉書的塗鴉牆之外

林素蓮的《福吉三街》與陳拜兒的《Dear Vuvu半個阿嬤》,兩支舞作乍看之下都是讓人會感到開心、熱鬧的舞作,無論舞者源於自身生命印記而發的作動,抑或順著舞者的記憶、情緒與感覺而組合的音樂,編舞家都更像是一位編輯,經由與舞者群體互相挖掘、回饋的過程,編輯出一份召喚記憶、編織人際交往、以差異為前提的生命敘說式舞蹈文本。

-

藝活誌 Behind Curtain

余浩瑋版的《擊壤歌》

「演講」一般說來,有「師」與「生」的藏身,余浩瑋以此形式寫作此書,初讀確實使我困惑,但一路讀下去,讀到他與恩師張皓期來往的故事,讀到他與父親從冷漠相對到慢慢打破疏隔,讀到他對青少年的接觸與體會,或許「演講」同時包含對張皓期的尊敬與對父親的反饋,以及向青少年乃至所有人喊話「我可以,你們就可以」的心情。這是余浩瑋版的《擊壤歌》。

-

特別企畫 Feature

當表演,成為生命的實踐

台東的藝術家、團體及空間,彼此多少都有交會的時候。其中的多數人,同時也都是台東社會運動的中堅分子,近年,從較顯著的議題,例如反核廢、反美麗灣等運動,藝術以表演、文件、設計、裝置顯現,藝術家不只用音樂、行為藝術、繪畫創作,甚至用走路實踐社會行為。從部落的視角,文化、經濟與社會本來就是一體,是「現代」切割、分類了它們。而對他們來說,他們先是人,才是藝術家。

-

特別企畫 Feature

我的生活 就是教會、學校、社區

杵音文化藝術團,一九九七年成立於台東市馬蘭部落,團長是宜灣阿美族人高淑娟,以採集、研究、出版及展演阿美族複音音樂為中心,二○○一年起陸續出版《長者的叮嚀》、《馬蘭MAKABAHAY來自馬蘭部落的鄉音》、《移動的腳步 移動的歲月 馬蘭農耕歌謠風》與《尋覓複音重拾台東阿美族失落古謠》(貓狸文化工作室發行)四張專輯,《尋覓複音》更於前年榮獲傳藝金曲獎最佳傳統音樂專輯。

-

特別企畫 Feature

重現生命歷史 激發社會複音

台灣的熟齡劇場早自一九九○年代發展,知名的有源自台南的魅登峰劇團,與在台北創立的歡喜扮戲團,前者從生活情境出發創作,後者則走口述歷史路線,撐開更寬廣的歷史想像。近年更有原住民劇團聚焦部落長者,透過故事找回族群記憶。這些故事已不單單只是劇場文本,而是社會的複音、異聲,有了這些,這個社會才不會趨向單一價值的社會。

-

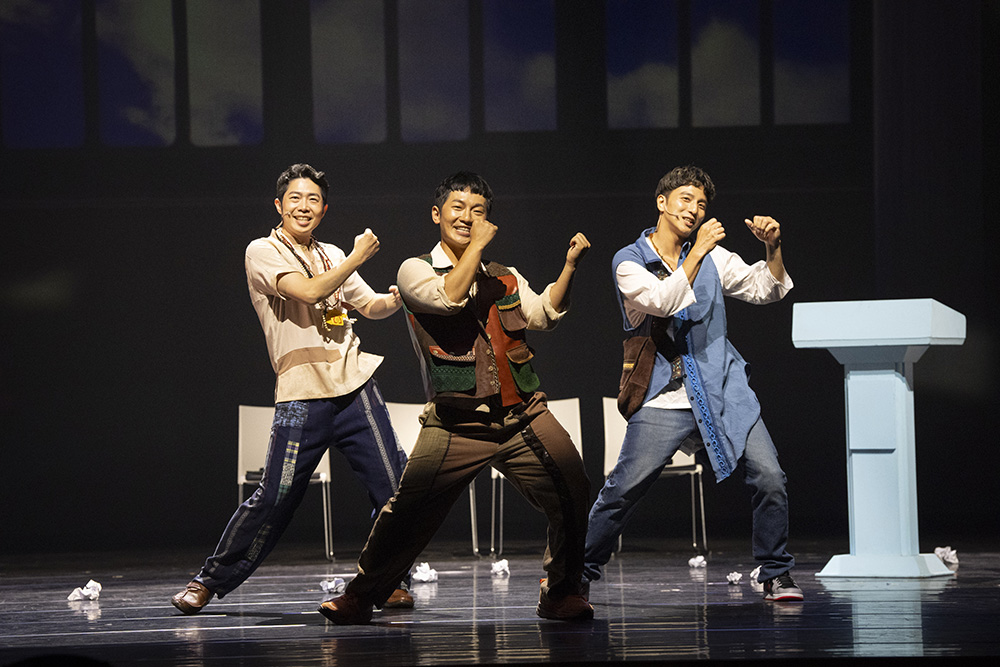

特別企畫(二) Feature

黃凱臨 每個人都有自己的小丑

去年以獨角戲《月亮媽媽》引起注目的黃凱臨,在劇中發揮了在法國賈克.樂寇國際戲劇學校的學習經驗,從自身與奶奶的記憶發展,以小丑、偶、面具打造了令人印象深刻的詩意表演。黃凱臨說,小丑不是刻意逗笑,反而是從透露窘態看到人性的脆弱,而之於獨角戲更為重要的,還是:「每個人都有自己的小丑。在追尋自己的小丑的過程,要跳出來看自己的樣子,某種程度也是愈來愈認識你自己。」

-

焦點專題 Focus

島與國、城與鄉 逃避與創造

台灣的現代劇場發展,從上世紀八○年代讀起,其實就是一則則「返鄉」的故事:從海外學習歸來者帶回劇場新知,打開了蒙昧;從台北興起的風潮,隨著「社區」的發展政策漫流各地;接著,或是年輕團隊直接選擇返鄉落戶扎根,或是資深團隊選擇遷徙異地發展,讓台灣劇場的樣貌,隨著地理性的變化而更趨多元

-

焦點專題 Focus 移居宜蘭

無獨有偶工作室 「偶」的未來在此創造

二○一三年,無獨有偶工作室劇團為了能有將製偶工廠、排練場、辦公室、推廣空間合而為一的空間,選擇移居宜蘭利澤,交換的是用一團資源與人力來創建、營運國際偶戲藝術村,卻也翻轉了劇團經營與創作的思考。除了原本就在做的偶戲創作、教育推廣、國際偶戲交流,更落實與在地互動,除了在社區、綠色博覽會演出,亦增加試演、工作坊成果展演,演出後辦座談邀觀眾自由交流,並以宜蘭文學、傳說入戲,與地方文化結合,打造「偶」的未來

-

話題追蹤 Follow-ups

劇場始終是絕望之地,讓人習慣告別

應上海當代藝術博物館首屆「PSA│實驗表演:聚裂(ReActor)」之邀,劇場導演王墨林與黑名單工作室合作展演了《哈姆雷特機器詮釋學》,曾宣告《長夜漫漫路迢迢》二○一五年演出是王墨林個人的台灣戲劇封箱作,這次的《哈》劇則是一次去中心化的創造過程,多位藝術家走入「不確定」的現場,互相穿透,深入內在。倘若《長夜》是王墨林告別戲劇的手勢,《哈機》也許是回歸的手勢,回歸「遂行性」作為台灣小劇場與行為藝術交匯的身體行動能源,回歸身體氣象館創立的一九九一年,回歸前語言的官能,也回歸解嚴。

-

特別企畫 Feature 踏在長長的部落意識甬道 回探身體的自然史

現象8:走出原住民傳統腳步,「踏」新路

這兩年,不少具原住民身分的表演藝術創作者,創立新團並推出作品,部落文化在他們的作品中,成為滋養的源泉,而非再現的必要,融合真實生命的歷程,融創出新的舞作面貌。如Tai身體劇場的作品標誌從都市回返部落山林的路途,即以踏步的行動呈現;而冉而山劇場則帶領一行人翻山越嶺,在「不學」當中自然貯存走路的感覺,聆聽山林與身體的微密音景,用一種「朝向自然」的隱性前提,打開團內的創造空間及觀眾的觀看視線。

-

藝活誌 Behind Curtain

因為孤獨的緣故

每個人都有兩張臉,一張明亮的,一張黝暗的。光與暗同在,脆弱與勇敢因而合為一義。姚尚德寫的這本《小丑不流淚》,記錄了一趟跨越巴黎、廣西、樹林及其他城鎮的經年壯遊,一路橫涉孩童與成年、自我與他人的內在成長之旅,也記錄了藝術與生命如何互映的片刻光影。

-

藝號人物 People 差事劇團團長

鍾喬 走入民眾 走回自己

長期從事民眾劇場工作的差事劇團團長鍾喬,在這一條路上不斷地透過實踐與反思,從與亞洲各國的民眾劇場連線,因體會到亞洲各國社會的多樣性,而將關注拉回情境相似的「東亞」,更在九二一地震後參與台中石岡的社區劇場推動,由此確定了與在地社區結合的工作路線,從台西村、美濃等地,與民眾一起工作,讓民眾透過戲劇,發出聲音。七月底應邀至日本「越後妻有大地藝術祭」演出的《回到里山》,鍾喬表示這是通過黃蝶翠谷及美濃反水庫運動的跨境地景、歷史脈絡與精神,運用儀式性的身體,製造一場文化行動。

-

聚光燈下 In the Spotlight 劇場演員暨編導

林文尹 做劇場,讓我比較快樂

因為高中話劇社老師溫吉興的帶引,林文尹加入了前衛劇團「臨界點劇象錄」,也走進了劇場的世界,擔任演員,從事編劇與導演,劇場成了他「做得比較快樂的地方」。對於自己的人生,林文尹也曾浮沉不定,但最終仍回歸劇場,甚至擔任國中表演藝術教師,培養未來的「好觀眾」。近期執導的《惹內的女僕和她們的排練場》,林文尹切割文本然後重組,企圖從惹內講了很多的「扮演」再往前推進。

-

藝號人物 People 編舞家

布拉瑞揚 回家,找回自己

出身台東嘉蘭部落的布拉瑞揚,今年展開了人生的嶄新階段他回家了!在台東糖廠租下場地,成立了「布拉瑞揚舞團B.D.C」,在家鄉打造一個真正的跳舞基地。布拉說:「我沒有退路,這是一個決心,註定是我要做的事。」從一九九五年恢復原名後,他發現:「自己的外殼是原住民,裡面是空的,太不清楚我是誰了。」於是溯源、回家、找回自己,也要把舞帶回家鄉,讓台東想跳舞的孩子,也有一個家。

-

四界看表演 Stage Viewer

在藝術的時間裡目睹此時、聽見彼語

將於五月一日起跑的第廿六屆澳門藝術節,以「此時.彼語」為主題,揭示藝術的本意是讓我們聽見另一個世界的開端,通往彼處的指南針。為期一個月的時間,共計卅檔的演出及展覽,超過一百場次的活動,在面積小人口密度高的澳門城區,可說是全城啟動。除了多齣亞洲首演的西方節目,本地劇團也積極參與,多樣多元的類型,澳門藝術節讓世人看到了澳門此時蓬勃迸發的表演風景!