吳垠慧

-

兩廳院櫥窗 Hot at NTCH 「好哲凳」系列講座PART 01

我們可以沒有藝術嗎?

從「劇場是一個眾聲之所」的古典定義出發,國家兩廳院與哲學作家朱家安合作策劃「好哲凳」藝術思辨講座,針對兩廳院21歲以下的會員「廳院青」和一般高中生,設計一系列議題探討的講座與課程,嘗試在公共空間撐出一個開放式哲學討論的場域。首場邀請前文化部長鄭麗君擔任講師,以「我們可以沒有藝術嗎?」為題,於2020年12月27日在實驗劇場揭開序幕。

-

封面故事 Cover Story 年度現象 03

封面故事 Cover Story 年度現象 03布拉瑞揚舞團入列臺灣品牌團隊,以原民感性展現當代台灣的文化風景

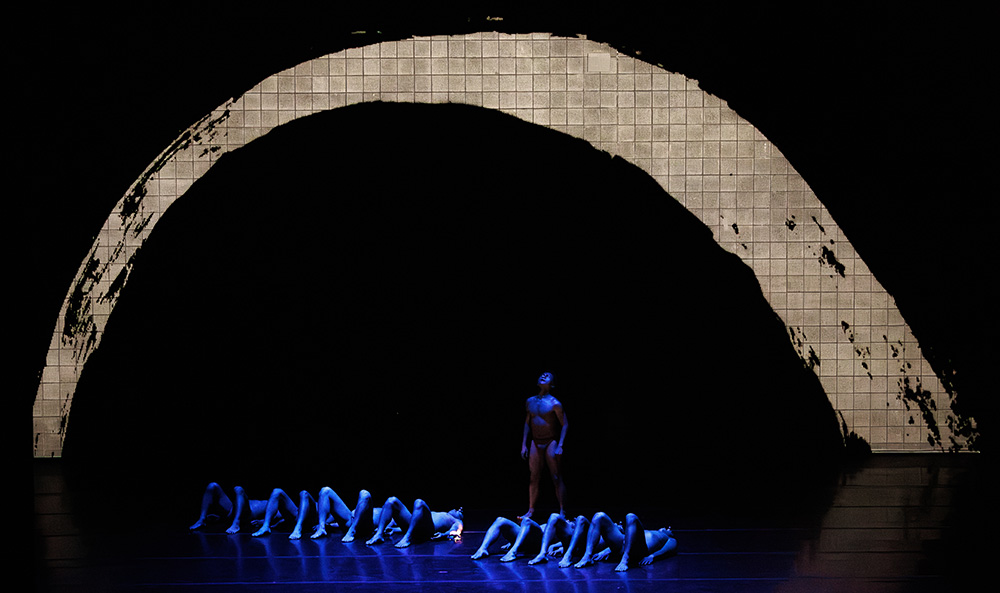

文化部自2013年起推動的「臺灣品牌團隊計畫」,今(2025)年再添一組生力軍「布拉瑞揚舞團BDC」,為7個獲補團隊當中唯一的原住民表演藝術團隊。這是繼第6年加入「唐美雲歌仔戲團」之後,時隔7年再增加一個品牌團隊。今年適逢布拉瑞揚舞團成軍10年,獲選為品牌團隊,不啻是對舞團在台灣及原住民當代舞蹈推展上的莫大肯定。 原民表團成為台灣文化新名片 儘管今年行政院總預算動盪限縮,文化部仍盼望藉由增加「臺灣品牌團隊」、「Taiwan Top團隊(TT團隊)」等團隊數「讓更多團隊走出去、被世界看見」,為此,去年展開《文化部臺灣品牌團隊計畫補助作業要點》修正後發布(2024/11/15),重點包括刪除須立案滿10年之規定,及整合與放寬國際交流的計畫形式,即是希望納入更多團隊共築台灣的國際展演能量。 條件放寬後,吸引不少團隊投件,最後在經費及整體資源的考量之下,只增加一組新團隊。今年獲補助的品牌團隊有:雲門文化藝術基金會、擊樂文教基金會、紙風車劇團、優人文化藝術基金會、唐美雲歌仔戲團、明華園戲劇團,以及布拉瑞揚舞團文化基金會。 布拉瑞揚舞團2015年2月創團,目前為全男舞者的原住民舞團,至今每年發表一部作品,2017年以《無,或就以沉醉為名》獲第16屆台新藝術獎表演藝術獎,隔年再以《路吶LUNA》抱回第17屆台新藝術獎年度大獎。除了創作發表,舞團也深耕部落巡演和推展國際交流:在全台55個原住民居住的鄉市鎮演出之外,700多個部落巡演也完成63個,今年更解鎖國際巡演,7、8月赴美、加、德國演出時,便以「品牌團隊」榮銜成為台灣文化新名片。 以當前對品牌團隊的評選基本要點:中長期營運、扎根及國際交流等三大面向來看,布拉瑞揚舞團可謂萬事具足,然,達此標準的表藝團隊亦不在少數,對此,表演藝術聯盟理事長、也是本屆評選委員之一的李惠美表示:「品牌團隊還是要能走出去,既然作為台灣名片的代表,團隊展現的文化特色還是很重要的。布拉舞團贏得委員們最大的認同,它的出線沒讓大家意外,也是眾望所歸。」 李惠美分析到,比起其他品牌團隊,布拉舞團的編制雖然小型許多(約15人上下),然其原民文化的背景,不僅能和「老品牌」雲門有所區隔,布拉瑞揚本身是接受西方舞蹈訓練的舞者,他將部落田

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature我的生命有部分是被優人拉回來的

優人神鼓(以下簡稱優人)的經典之作《金剛心》描述修行者克服外在的紛擾和內在的執念,終探得內心安定的力量,回歸本心初衷,成為一位金剛勇士。這段歷程,也恰恰能用來呼應優人團員「阿甘」甘柏駒的生命經歷:曾因青少年的血氣方剛惹上牢獄之災,在獄中,因緣際會接受優人的擊鼓訓練,出獄後入團,踏上優人之路而今已過13個年頭。 「藝術對我的生活改變很大,我算『皮』,慶幸有蠻多人拉著我、把我hold得很好,原先自己設想太多事情都蠻糟糕的。」甘柏駒侃侃談起過往,藝術的介入讓人生出現意外的轉折,優人的訓練讓他恰如其分地發揮「動」能,也在「定」與「靜」的修煉中重新定義自己,過程中有猶豫和怯步,也努力地克服和領悟。 感覺都被安排好了 甘柏駒生於1987年,屏東三地門大社部落排灣族人,排灣族名字是Livangelao Sulja。自小父母離異,國二之前在部落和vuvu(排灣族語,「阿嬤」之意)一起生活,而後上台北與母親同住。甘柏駒說,在部落的生活很好玩,人們彼此熟識,「vuvu去田裡工作,留我在家也餓不著,走去別人家就一起吃飯,都知道這是誰家的小孩。」小學時,電影《阿甘正傳》(1994)熱映,便有了「阿甘」這個綽號至今。 國三那年,甘柏駒沉迷於網路遊戲經常翹課,就算去學校也只是找同學講話,干擾上課,老師只好叫他:「甘柏駒,你睡覺好了。」當甘柏駒數年後加入優人,意外在團裡和國中同學相遇相認,而他的國中老師竟然也是優人的「鐵粉」,只能說緣分是件奇妙之事。 除了網咖,甘柏駒在朋友相揪下一起到宮廟,原以為是去喝茶聊天,隔天卻練起扛轎,接著,家將、官將等陣頭的陣型、動作也都認真學了起來,偏偏就是鼓打不好。雖說小時候上過主日學,甘柏駒對宗教沒有特殊堅持,能和朋友瞎混、陣頭有趣才重要。 一票青少年加上血氣方剛,16歲的甘柏駒在一場群架事件中,將對方一位不相干的友人毆打成重傷。2007年6月,甘柏駒為此入獄服刑,外加民事賠償累計超過400萬,「這筆錢把我嚇壞了,這樣我還能做正當事嗎?會不會永遠賠不完?」甘柏駒回憶,當年在獄中,他已經設想未來可能得做「偏門」才有辦法賺錢,而走偏門的後果,極有可能就是第2次、第3次的入獄,直到2009年優人首次到彰化監獄授課,獄方招募學員,開啟了他

-

少年往事

少年往事客家八音界的「音樂神童」

天將降大任於斯人,必先使其幼年即學會吹拉彈打,方能於日後肩負「榮興」客家戲曲衰微之勢。 鄭榮興的名字是祖父陳慶松所取,這位客家八音界的一代宗師,像是有雙預見未來的雙眼,知道這個從小帶在自己身旁捏拔的長孫,將承擔起為客家戲曲續命的重任。2022年文化部授證,鄭榮興獲封人間國寶,為客家八音重要傳統表演藝術保存者。從「戲曲小神童」到「人間國寶」,鄭榮興儼然是一部客家戲曲的活字典,得天獨厚的家學背景,讓他責無旁貸地扛下傳習之責他說自己是「佛渡有緣人」,恩師們對他的勉勵則是「你不入地獄誰入地獄」。

-

特別企畫 Feature 座標:台東

特別企畫 Feature 座標:台東池上秋收稻穗藝術節:源自於斯、生根於斯,望向在地的未來

14年前,池上只是台灣數百個鄉鎮之一:以池上便當著稱、人口外流的米鄉;14年後,池上成了一種生命態度、一種生活方式的範例,透過「池上秋收稻穗藝術節」(以下簡稱「池上秋收」)等四季文化活動的策辦,具體而微地展現藝術節如何源自地方、在地生根並醞釀出今日獨一無二的池上面貌,而這段地方創生的歷程,也成了吸引青年移居至此的隱形力量。 凝聚地方共識、共感的藝術節 催生「池上秋收」的推手「台灣好基金會」,從2009年走進池上起,協助規畫和推動以四季為主題的文化活動:春耕野餐節、夏季辦桌、秋收藝術節和冬藏講座,秋收藝術節是當中規模最大的活動。文化活動的成形,始於池上鄉親的想法及需求,經雙方討論取得共識後,胼手胝足齊力共創出來的成果。 「『池上秋收』純粹是從農村生活長出來的點子,提案人是池上鄉親,並非受到哪一個藝術祭的影響。」基金會執行長李應平說道:「基金會沒有預設想像和作法,也沒預料它會長成什麼樣子,我們想建構的不是一個藝術節的概念,『池上秋收』是鄉親凝聚共識、共感的舞台,希望透過藝術節展現出他們的生活樣貌,希望大家喜歡、認同並且願意經常回到池上,這就變成它的風格,也是它難以複製的原因,功能遠大於藝術節。」 雖然稱作「藝術節」,卻只有1個節目、2場演出。(註)不同於一般藝術節規劃琳琅滿目的節目內容,「池上秋收」鼓勵人們在觀賞演出之外,能徜徉在池上的好山好水享受好無聊的放空,體會「慢」生活的步調。經過14年打磨,池上彷彿真有股魔力讓人不斷回訪,成了非池上人的「心靈故鄉」,而這也何以「池上秋收」5,000張票啟售即秒殺,基金會都不曾接納「多辦幾場或拉長活動時間」的外部建議:「因為這是老天爺賞飯吃的活動。」李應平說。 2022年「918地震」台東交通中斷,基金會沒有接到任何詢問活動停辦或退票的電話,觀眾以具體行動表達支持,背後也傳遞出對池上價值的認同。有別於一般藝術節每年忙著找策展人、找主題,「池上秋收」自始至終堅守一個價值:跟土地連結,「這是起點,也是未來能否永續的關鍵。當理念走在前端,舞台上不管放什麼節目都不違和,因為觀眾都是看到天地萬物合一、無時無刻都在變化的天然舞台,這是在其他地方無法感受到的心靈力量。」

-

特別企畫 Feature 年度現象

特別企畫 Feature 年度現象全球14機構成立「STAGES永續劇場聯盟」,國家兩廳院成亞洲唯一聯盟劇院

疫情、永續,是2022年藝術界的熱門議題,無論是在創作題材或是組織的經營管理上,均備受矚目。在台灣,有台灣視覺藝術聯盟、表演藝術聯盟、畫廊協會、文化法學會、國立臺北藝術大學在10月甫成立的「台灣藝術永續聯盟」(TASA);國際上,則有7月15日由瑞士洛桑維蒂劇院(Thtre Vidy-Lausanne)和比利時列日劇院(Thtre de Lige)發起的「STAGES永續劇場聯盟」(Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift)在「亞維儂藝術節」宣告成立,14個聯盟成員含括劇院、劇場協會和大學,其中,國家兩廳院是唯一受邀結盟的亞洲劇院。 這不僅是對兩廳院近年推動「劇場共融」的肯定,也揭示「永續」不再是概念,將會落實在劇場營運、節目製作等具體實踐之中。 兩廳院為國際劇場組織的一員 加入「STAGES永續劇場聯盟」的劇院來自比利時、法國、瑞典、克羅埃西亞、立陶宛、義大利、匈牙利、葡萄牙、斯洛維尼亞等國家,以及「歐洲劇場協會」(European Theatre Convention)和拉脫維亞里加工業大學(Riga Technical University)等機構,希冀匯集國際表演藝術界的力量與經驗交流,共同面對生存環境的危機,之後每年舉辦國際年會,兩廳院已確定是2025年的年會主辦方。 兩廳院2017年成立「國際發展組」,與國際藝術節、場館機構交流更加密切頻繁,疫情期間亦然,對於疫情帶來前所未有的產業衝擊交流應變措施之外,面對極端氣候造成的影響也有所討論。因此,當比利時列日劇院向歐盟提出「劇場永續轉型計畫」時,也邀請兩廳院一同加入。 兩廳院近年積極推動「劇場共融」,今年更以「永續場館・共融年會」宣告從「人人共融」推向與環境共生共存的「永續共融」。因此,即使台灣不是歐盟國,加入計畫也不會獲得歐盟補助,兩廳院仍選擇加入,對此,兩廳院藝術副總監施馨媛表示:「兩廳院是世界劇場的一分子,希望我們的參與,能讓亞洲經驗藉由這個平台傳遞出去。」 施馨媛解釋,「劇場永續轉型計畫」是4年期計畫(2022-2

-

兩廳院櫥窗 Hot at NTCH 「平行劇場:軌跡與重影的廳院35」雙策展人

兩廳院櫥窗 Hot at NTCH 「平行劇場:軌跡與重影的廳院35」雙策展人汪俊彥X周伶芝

由汪俊彥、周伶芝策展的「平行劇場:軌跡與重影的廳院35」,以戲劇院地下層、鄰近表演藝術圖書館的廢棄車道為主要展出空間,將於10月展出。兩位策展人從兩廳院35年累積的檔案之中汲取關鍵字,成為展間命題的設定,包括:「經典定義」、「自由、情感、世界的身體辯證關係」、「邊界、他者、歷史實驗與製造」、「城市景觀、新自由、戰爭、域外」等,他們透過這些關鍵字檢視35年來,在兩廳院這個國家機構帶領下的台灣表演藝術,意圖展現及彰顯的特質、樣貌與流變。 除了兩廳院舊有檔案庫,兩位策展人還從《PAR表演藝術》雜誌、舞團、劇團等外部借調資料,無形中擴大廳院的記憶庫,藉由文件、影像、聲音等展品的鋪陳,不僅提供了觀者重新閱讀歷史檔案的路徑,更期待著能為當代表演藝術創作者開啟不同的視野,並於未來提出回應的可能性。

-

兩廳院櫥窗 Hot at NTCH 「平行劇場:軌跡與重影的廳院35」雙策展人

兩廳院櫥窗 Hot at NTCH 「平行劇場:軌跡與重影的廳院35」雙策展人汪俊彥X周伶芝

由汪俊彥、周伶芝策展的「平行劇場:軌跡與重影的廳院35」,以戲劇院地下層、鄰近表演藝術圖書館的廢棄車道為主要展出空間,將於10月展出。兩位策展人從兩廳院35年累積的檔案之中汲取關鍵字,成為展間命題的設定,包括:「經典定義」、「自由、情感、世界的身體辯證關係」、「邊界、他者、歷史實驗與製造」、「城市景觀、新自由、戰爭、域外」等,他們透過這些關鍵字檢視35年來,在兩廳院這個國家機構帶領下的台灣表演藝術,意圖展現及彰顯的特質、樣貌與流變。 除了兩廳院舊有檔案庫,兩位策展人還從《PAR表演藝術》雜誌、舞團、劇團等外部借調資料,無形中擴大廳院的記憶庫,藉由文件、影像、聲音等展品的鋪陳,不僅提供了觀者重新閱讀歷史檔案的路徑,更期待著能為當代表演藝術創作者開啟不同的視野,並於未來提出回應的可能性。

-

封面故事 Cover Story 場景4:三角洲

立方計劃空間創辦人鄭慧華:以「策展」作為經營空間的方法

2020年,由獨立策展人鄭慧華、聲響文化研究者羅悅全成立的「立方計劃空間」(TheCube Project Space,以下簡稱「立方」)屆滿10周年,這10年間,「立方」以不同形式,和超過200位創作者、策展人和文化行動者合作過,策劃執行50多檔規模不一的展覽、上百場公眾性的表演和講座論壇活動,這個以研究、計畫為導向的非營利藝文空間,試圖透過創作、實踐和累積的過程,「測繪」出時代的樣貌。

-

少年往事

在舞蹈中學會應對進退的小女孩

5月初、適巧疫情三級警戒宣布前,「舞蹈空間舞團」在「勥之2」發表兩支形式、議題截然不同的舞作;與此同時,創辦人暨藝術總監平珩出版首部著作《藝想天開:平珩的創意工作學》,凝鍊40年從事藝術行政的「舞功」精髓,扭轉外界對行政的刻板認知:和藝術家一樣,行政人也亟需「創意」才能因應藝術創作的各種突發狀況。 平珩在1984年設立「皇冠舞蹈工作室」、「皇冠小劇場」,1989年創辦舞團,她在國立臺北藝術大學任教至退休,身負「表演藝術聯盟」理事(長)和國家兩廳院藝術總監等職務多年,常任評審、諮詢委員並長期耕耘校園舞蹈教育,多元角色的歷練,讓她得將「藝術行政」闡釋得相當現實與透徹,從沒人知道「何謂藝術行政」的1980年代,她就和舞蹈界的夥伴「邊摸石子邊過河」一起捲起袖子幹活兒。 若非平珩在書中提起,我們都忘了,在林懷民還沒將「舞者」定名之前,台灣過去是稱作「跳舞的」。在還沒有「舞者」這個名稱和職業觀念的洪荒年代,這位投身舞蹈藝術的前輩,究竟是受到什麼樣的啟發,熱愛舞蹈至以身相許?

-

少年往事

阮只是一個愛挵鼓、彈吉他的戇囡仔

2020年第31屆金曲獎「特別貢獻獎」頒給黃瑞豐,8位鼓手同台演出「登峰造『擊』」,向這位縱橫音樂界50餘載的前輩致敬。誠如獎項引言人、歌手姜育恆所言:「黃瑞豐是鼓手界的天才、音樂界的長青樹、唱片界的神級人物。」 黃瑞豐錄音過的曲子超過10萬首,《一樣的月光》、《愛拼才會贏》、《酒後的心聲》、《明天會更好》等金曲,都有他的鼓聲相伴,我們可以誇張說:黃瑞豐的鼓聲,幾乎每一個台灣人都聽過。 黃瑞豐,這位沒有喝過洋墨水的樂師,憑著眼觀、耳聽的能力,和對音樂堅定不移的愛,譜出半世紀的音樂人生。他在致謝詞中提到,8歲那年,父親給他一把吉他,並和母親誇讚「這孩子淡薄有天分」。黃瑞豐感念音樂的天分得自於讓他去學吉他的父母。是的,「台灣鼓王」黃瑞豐的少年往事,不是從一雙鼓棒開始,而是一把吉他。

-

特別企畫 Feature 這間「圖書館」最厲害的是……

數位藝術基金會

網路發達,實體圖書館的使用率下降,數位資料的瀏覽量卻暴漲,這曾是千禧年之後,讓國內外眾家圖書館十分焦慮的危機,為此大幅討論因應之道。20年後的今日,數位科技與生活貼合得更為緊密,去年肺炎疫情延燒之際,數位網路是突破封閉國界的唯一通道:線上會議、課程、直播和展演活動,讓人強烈體認到數位工具對生活帶來的巨大轉變人們只能正視且與之共存。於此,回不去的古典圖書館求知年代,我們又該怎麼讓圖書館、博美館及其典藏的知識系統,透過數位科技重獲新生,與當代社會連上線?

-

焦點專題 Focus 如果在2030,一間表藝圖書館

將藏品「關鍵字化」,貼合當代人搜尋知識的方法

為能符合現代人的使用慣性,圖書館必得將典藏品重新架構成「關鍵字化」、「資料庫化」,在此系統下,資訊才有機會被搜尋到。

-

跨界對談 魏海敏X許峻郎

看見女性藝術家的覺醒、韌性和為此付出的犧牲

台灣國際藝術節(TIFA)年度大作《千年舞臺,我卻沒怎麼活過》,由王景生導演,魏海敏、張照堂、陳界仁3位國家文藝獎得主「同台」,透過張照堂1960年代「無頭」造像系列和紀實攝影,以及陳界仁在金門擎天廳、左營前海光劇校校址拍攝的影像設計,從回顧「京劇演員魏海敏」進而映現出「台灣人魏海敏」的時代輪轉,呈現如詩般的紀錄劇場形式。魏海敏在劇中重現6個經典角色的片段,此外,這位當代名伶首次在舞台上演出「魏海敏」的個人故事:戲是人生,人生如戲。 《千年舞臺》在國家戲劇院首演後,應「台積心築藝術季」邀請,於新竹縣政府文化局演藝廳演出。在新竹演出前,我們與魏海敏老師,以及資深戲迷、台積電文教基金會執行長許峻郎,就台上演戲、台下觀戲分享彼此的真實感受。

-

特別企畫 Feature

柯智豪:即使放假,也會找出一堆事情塞爆自己

近期採訪柯智豪的文章,都會提到他驚人的工作排程。他的身體像配備一顆可高速充電的肝臟,承載一年60件以上的超載工作量。這次採訪自然也不能免俗問他:2020年「報表」結算出來了嗎?他笑回:「沒算啦!是小孩子嗎?每年算這個。」接著囁嚅地說:「不敢算了,搞不好有100件。」

-

特別企畫 Feature 場館體檢:這樣說.這樣做

國家兩廳院:成為2,300萬人不可或缺的場館

成立逾33年的國家兩廳院,過去是唯一國家表演藝術中心,眾人仰望、也有諸多包袱。而今,台灣正式進入多場館的時代,兩廳院在壓力稍稍舒緩的同時,競爭與危機感也悄然降臨:老店要如何刷新招牌持續保鮮?在多場館的時代,兩廳院想塑造出什麼樣個性的場館面貌?

-

特別企畫 Feature 場館體檢:這樣說.這樣做

臺中國家歌劇院:不要用北部觀點看事情

當衛武營國家藝術文化中心在2018年開幕,臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗就說:歌劇院的「賞味期」過了,要衝出新的想像,得不斷跟大眾有話題討論,持續吸引關注度。作為國家表演藝術中心第二座啟用的場館,坐落在台中市七期重劃區地段的歌劇院,銜負著推進中台灣藝文產業發展重任,因此,邱瑗提出的場館營運關鍵字不意外地,就是「改變台北觀點」和「與在地溝通」。

-

特別企畫 Feature 場館體檢:外部回應

當我們討論「公共性」,我們討論的是什麼?

劇場公共性的實踐,需要外部的反饋予以檢視,我們邀請前任文化部長鄭麗君、「表演藝術評論台」台長紀慧玲,以及當代藝術家崔廣宇,從不同領域、視角提出「當我們討論公共性,我們討論的是什麼?」

-

特別企畫 Feature 場館體檢:外部回應

當我們討論「公共性」,我們討論的是什麼?

劇場公共性的實踐,需要外部的反饋予以檢視,我們邀請前任文化部長鄭麗君、「表演藝術評論台」台長紀慧玲,以及當代藝術家崔廣宇,從不同領域、視角提出「當我們討論公共性,我們討論的是什麼?」

-

特別企畫 Feature 場館體檢:外部回應

當我們討論「公共性」,我們討論的是什麼?

劇場公共性的實踐,需要外部的反饋予以檢視,我們邀請前任文化部長鄭麗君、「表演藝術評論台」台長紀慧玲,以及當代藝術家崔廣宇,從不同領域、視角提出「當我們討論公共性,我們討論的是什麼?」