MANCC 舞蹈人的天堂

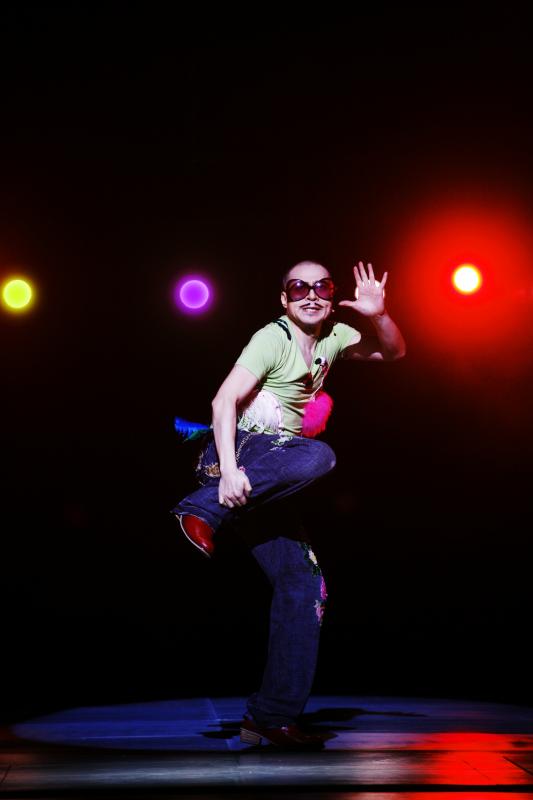

美國佛羅里達州立大學Maggie Allesee國家編舞中心雲門的鐵皮屋慘遭祝融光臨,終於能在各方協助下,落腳淡水重新出發;但舞蹈人如何才能擁有無憂創作的天堂呢?旅美舞者王如萍以親身經驗,為本刊讀者介紹了Maggie Allesee國家編舞中心(MANCC)這個「舞蹈人的天堂」由美國佛羅里達州立大學舞蹈系創立,邀請美國國內與國際藝術家進駐校園、專門為創作提供資源,讓創意能無慮地發芽且不求回饋。他山之石不能忽略,台灣是否也能有一個自己的MANCC呢?

雲門的鐵皮屋慘遭祝融光臨,終於能在各方協助下,落腳淡水重新出發;但舞蹈人如何才能擁有無憂創作的天堂呢?旅美舞者王如萍以親身經驗,為本刊讀者介紹了Maggie Allesee國家編舞中心(MANCC)這個「舞蹈人的天堂」由美國佛羅里達州立大學舞蹈系創立,邀請美國國內與國際藝術家進駐校園、專門為創作提供資源,讓創意能無慮地發芽且不求回饋。他山之石不能忽略,台灣是否也能有一個自己的MANCC呢?

CD發明去年慶祝廿五周年,走過四分之一世紀,CD產業正面臨發明以來最大的挑戰,面對的不再只是盜版的威脅、免費P2P的共享,而是數位「產業」的競爭。但CD的失寵,並不意味音樂消失,只是以不同的樣貌存在,而CD的褪流行,更是時代演進的必經過程。

唱片市場日趨萎靡,除了唱片公司所稱的受到網路數位下載的衝擊、導致實體銷售的下滑之外,同質性太高、欠缺獨特性的專輯氾濫,也是導致樂迷離去的主因。所以,尋找創意新力量,仍是開闢藍海的不二法門。本文即以台灣獨立樂團的發展為例,看到他們如何在商業體系之外,透過live pub或「春天的吶喊」等另類表演場域,誠實揮灑自己的創意,打造他們與樂迷共享的音樂天堂。

編按 二月十一日清晨,雲門八里排練場因電線走火引燃大火,鐵皮屋下多齣經典舞作的珍貴資料毀於一旦,令人扼腕痛惜。然而,一把火也再度提醒了我們許多早已存在的問題:政府長期對文化發展的輕視與邊緣化、台灣表演團隊永續發展資源的缺乏、演出資料的保存典藏等等。本刊從這一期開始,將針對上述問題深入探討,陸續呈現,期待讓大家更了解台灣表演藝術發展的困境。

浮生雖然若夢,凡走過必留下痕跡。陽光劇團在台北,為劇場觀眾激盪出的波濤,也許會如《浮生若夢》擷取人生關鍵片段的創作概念,成為某些人生命中的關鍵片斷。透過影像,透過隻言片語,我們向帶來這一切的陽光劇團與莫努虛金女士,深深致意。

陽光劇團在台北最後一場《浮生若夢》演出後,所有觀眾不只以熱烈不斷的掌聲讓演員們謝幕多次,更在音樂總監尚-賈克.勒梅特終於出現時,報以更加倍的歡呼。這位讓觀眾一邊看戲,一邊還時時抬頭往側面高台上探看他演奏的「白鬍子聖誕老公公」,現場演奏配樂的功力神乎其技,與劇情亦步亦趨的音聲,讓人潸然淚下。本刊獨家取得在巴黎專訪勒梅特的機會,一探他在陽光劇團的音樂工作室,看他在二千八百件樂器的圍繞下,如何玩出動人的樂音。

二○○八年開春時節,創團至今二十一年的NSO終於誕生了「第一個孩子」,而且「一次就生了雙胞胎!」 在二○○六/○七樂季裡,NSO寫下了多項新紀錄,包括在台灣首演華格納聯篇歌劇《尼貝龍指環》Der Ring des Nibelungen與理查.史特勞斯歌劇《玫瑰騎士》Der Rosekavalier。在星馬地區以及日本的兩次巡演,則是十年來的首度出訪。演出不僅引起國內外報導,更在德、法、日文歌劇雜誌中可見樂評與回響,尤其是獲得歌劇古典音樂權威雜誌《管絃樂團》Das Orchester二○○七年四月號封面故事特別報導,再次證明各界對NSO這個樂團的肯定,同時也突顯了留下美好樂音的必要性。 終於有了自己的聲音,NSO在這張雙CD裡,以「發現NSO」為品牌,收錄了由前音樂總監簡文彬指揮的二首經典曲目,從一百多首現場專業錄音中挑出演奏及錄音品質精良的作品,最終選定的馬勒第四號以及蕭斯塔可維奇第八號交響曲,是經過簡文彬不斷聆聽與評估後作的選擇。而難以捨棄的遺珠,包括蕭斯塔可維奇第十五號交響曲、佩托拉克《創世紀》片段樂章及拉威爾的《波麗露》,則以簡版CD隨一月號PAR表演藝術雜誌發行。未來的CD出版計畫將在品牌下以兩個系列呈現,在「發現」系列以包括簡文彬、呂紹嘉、林克昌、魯道夫.巴夏、根特.赫比希等指揮家錄製的演出作為專輯,而「台灣音樂家系列」則計劃以江文也、許常惠、史惟亮、郭芝苑、盧炎等人的作品錄音。

由兩廳院董事長陳郁秀發起的「藝術零距離」專案計畫,將號召社會和企業團體,共同圓一個人人皆能接觸精緻藝術的夢。這個計畫針對從未來過兩廳院、想一窺藝術殿堂門奧的民眾,及資源不足的弱勢族群,藉由各界贊助,讓他們進入兩廳院,觀賞精心策劃的演出節目。

去年的十二月初,劇場大師、丹麥歐丁劇場藝術總監尤金諾.芭芭與資深女演員茱莉亞.瓦雷,應江之翠南管劇場之邀,為該團進行了為期五天的工作坊訓練。芭芭充滿創意的思考與訓練方法,讓習於南管傳統肢體的成員展現出另一種美麗丰姿。歡喜扮戲團藝術總監彭雅玲從旁觀察,特為本刊寫下芭芭與南管演員的工作過程。

愛丁堡藝穗節前執行長保羅.古晉於去年十一月初應邀訪台,在北、高兩地舉辦了三場以「愛丁堡藝穗節的經驗與挑戰」為主題的講座與工作坊,趁此良機,本刊特邀資深策展人、明天事務所劇團藝術總監李立亨,專訪保羅.古晉,與台灣的表演藝術工作者分享了他執掌藝穗節七年的經驗。

唯獨一次坐在碧娜身旁,是前往機場的途中。照樣沈默的她,除了雙眼凝望窗外,便是頷首陷入沈思,不經意中,發現她的手翩然動了起來,輕輕地、毫無稜角地擺動,整隻手臂彷彿全沒了關節,只有那麼一下子的揮舞,等等,我看到大師的靈感了嗎?

碧娜.鮑許烏帕塔舞蹈劇場的資深舞者多彌尼克.梅希(Dominique Mercy),從第一次訪台演出《康乃馨》時就令人極為印象深刻,與碧娜合作超過三十年的他,這次更主持舞蹈工作坊,帶領本地舞者體驗碧娜式的舞蹈。本刊趁此機會,訪問這位優雅的舞者,一談他與碧娜工作的種種。

我們觀賞碧娜對於社會關懷的手法,她善用簡單的取材、直接的陳述,藉著事物的比對來呈現議題的特性。是一種感知(to perceive)的過程,她讓我們在感官的世界接收到「生猛般」的資料,並且轉換成真正可用的資訊。讓我們實際感知到內在心靈對這世界的意象,而非外在世界的本身。

《遊藝黑白》其實不是我的著作,而是受訪鋼琴家的作品;我只是一個興奮又感動的見證者,把所見所聞的諸多故事記錄下來,讓那些話語能夠由聲音變成文字,留下原本該消失的美妙片刻從台北、波士頓、紐約、巴黎、波爾多、維也納、倫敦、莫斯科、馬德里、漢諾威、慕尼黑、柏林、漢堡、科隆、香港的餐廳、咖啡館、琴房、教室、旅館房間和鋼琴家客廳,到每一位愛書人、愛樂人的手上。 ──焦元溥自序

國立中正文化中心表演藝術圖書館堪稱是全台收藏與表演藝術相關的影音資料最豐富的地方,擁有兩萬多張CD的館藏開放會員借閱,十月起將開放兩千多張DVD供會員借閱回家。想快速增進你的表演觀賞功力?來借就對了。

八月上旬出刊的美國《新聞週刊》Newsweek,製作了「全球教育」專題,其中探討二十一世紀高等教育,所將面臨的一項最重要的議題,就是「全球化」所帶來的衝擊與資源重整的趨勢,使得培育人才的大學也產生了巨大影響。未來,大學教育將面臨國際化的競爭和挑戰,學生擁有的是更全面、更多元化的學習選擇自主權,如何因應時代的變遷、全球化的影響,以及資訊交換模式所帶來的便利性,是高等教育工作者者所需思索的重大課題。 然而,高等教育中的藝術教育,在全球化浪潮下,面對的卻是尋求具有特色又具有普遍性的發展模式,兼具多元與在地文化的延續、發展與鏈結的兩難。今年,適逢台北藝術大學創校二十五週年,在回顧與前瞻的時刻,我們專訪現任校長朱宗慶,請他談談打造北藝大為國際專業藝術學府的願景,以及在國際交流上,如何建立合作的網絡平台,共創一個資源分享及良性競爭的生態,以及他對高等藝術教育全球化議題的思索和觀察。

阿班.貝爾格弦樂四重奏(ABQ)的訪台,在古典音樂界裡刮起了一陣旋風。其極盡完美的演出卻又即將解散的訊息,令樂迷們既讚嘆又不捨。尤其是最後在舞台上增設座位的首例也引起紛紛議論。在這樂迷們引頸企望卻也意猶未盡的音樂會背後,所給予音樂學子們直接與最深刻影響的,該算是大師班的精采教學!

現在聽國樂演出,只是看到一群人拿著傳統樂器,穿著傳統唐裝,咿咿啊啊或鏗鏘錚琮地「陽春白雪」嗎?那你就錯了,台灣的國樂音樂會早就發展出多元豐富的演出樣貌,結合多媒體演出不稀罕,加上美食或品茗的感官體驗才有趣!曲目或老曲新編或全新創作,搖滾一下也不賴!

一年前,兩廳院的兩幅大型山水畫「川原膴膴」與「谷口人家」遭人潑墨破壞,兩廳院迅速協調台南藝術大學古蹟文物修護研究所東方繪畫組緊急接手修復,教授張元鳳領導一群研究生每天工作超過十個小時,盡一切努力挑戰這不可能的任務。終於在一年後完成任務,除了呈現破壞之前原貌,並可望延長畫作壽命。

從剛下飛機,到目送他走進離境大廳,這位如巨人般的龐大身影其實總有著隱藏不住的疲憊。然而在短短四天三夜的行程當中,羅伯.威爾森完全沒有高個子常見的垮肩駝背,他總是挺起身軀、步伐穩健,右手輕輕按著背後腰部的痛處,腦筋清楚地朝著他要前往的每一個目標邁進,雖然如他自己所言:「我是個慢慢來的人,所以連演講速度都很慢」,但帶著些許嚴厲的尖銳眼神與不疾不徐的肢體動作,威爾森的舉手投足都有著如貴族般的優雅大氣。

在面對「消費時代」下,兩岸三地的劇場界近年來都起了非常大的變化,除了有各種不同的戲劇形式興起之外,在演員表現、導演創作、經費成本、宣傳造勢等,各種劇場基本的結構也都產生了大幅的改變。而表演藝術工作者在面對這樣的一個劇烈變動的環境時,應該要如何自處?是要臣服於「消費時代、觀眾至上」的巨獸之下,還是要學唐吉柯德,拖著夢想之矛,與其戰鬥?

有人認為,諾貝爾獎的選擇有其政治、種族等等考量,此話自然真確。但證諸對品特的讚詞:「透過劇作揭示日常瑣碎言談底下的致命危機,硬闖生命封閉抑鬱的空間。」即可知道,他們給的是從前那個荒謬劇場的末代傳人,而不是當前這個橫眉怒目的反戰詩人。品特的成就在七○年代早經公認,但我們曉得,諾貝爾給的是終生成就,所以他得多等三十年,等到他幾乎過了時。

劇場服裝設計是表演藝術的一環,也是舞台美術設計的要項。透過服裝的造型、拼接、色彩、不同質地的組合手法,反映出鮮活的角色特徵,從而體現表演的精神內涵。 即將在十月底登場的兩廳院「台前幕後.載織載繡:劇場服裝設計展」,邀請台灣當今四組劇場服裝設計家及演出團體,分別呈現舞蹈、音樂、兒童劇、偶劇的服裝設計經典作品,邀請觀眾一探服裝背後的精采故事。

為了讓自己保持與觀眾一樣的新鮮感,劉振祥通常婉拒排練參觀邀約,堅持要在記者會或演出現場,用初次欣賞的直覺,拍出藝術作品所呈現的強烈印象。「拍攝時間越短,當下的直覺判斷反而越強!」他說拍到好畫面沒有訣竅,重要的是和表演者或舞者「一起呼吸」,用心隨著台上的肢體律動及情緒節奏走,自然會知道何時是最有力量的爆發點!

享譽世界超過三十年,被讚為二十世紀最偉大的銅管五重奏,居然拿起了麥克風,親自為台灣學員服務,還不時充當翻譜小弟,讓台灣樂手受寵若驚!出奇不意的舉動,引起台下一陣騷動,也立即炒熱了現場氣氛。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。