舞踏的身體性以「消去法」為原則,不斷地消去身體以外的表現要素以尋求根源性的身體意涵。而新一代創作者卻擁抱了噪音的暈眩。如果說,東京是難以咀嚼的暈眩,那麼,日本新一代的舞台則反映出在這暈眩之下危機的身體。

一位友人在看了日本「蓮妮.巴索」舞團的《叛眼》之後說到:「這個作品讓他聯想到東京的地下鐵車站」。如果你是一個和東京生活不相關的外來客,站在通勤時刻的新宿車站,看到以驚人速度不斷流動的人潮,你感到一種強烈的寂寞與暈眩,彷彿吃下一只塑膠袋般地想吐。

東京是一個全然人工化的環境,像旅鼠般朝著辦公室邁進的人們, 其實只是東京這個巨大建築的一部分,身體在速度當中化成交錯的光,就像是蓮妮.巴索的舞台上的舞者一般。

不只是蓮妮.巴索,九○年代前後的許多表演團體,例如:「敕史川原三郎」、「蠢蛋一族」、「H. Art Chaos」,甚至很可愛的「稀有的香菇舞蹈團」等的舞台,都給人這種感覺。或者,我們可以說,日本這新一代的舞團,都非常的「東京」。這個現象顯示著,從八○年代中期以後,日本表演藝術的地平,起了一個巨大的位移。

來自東北苦寒大地的舞踏

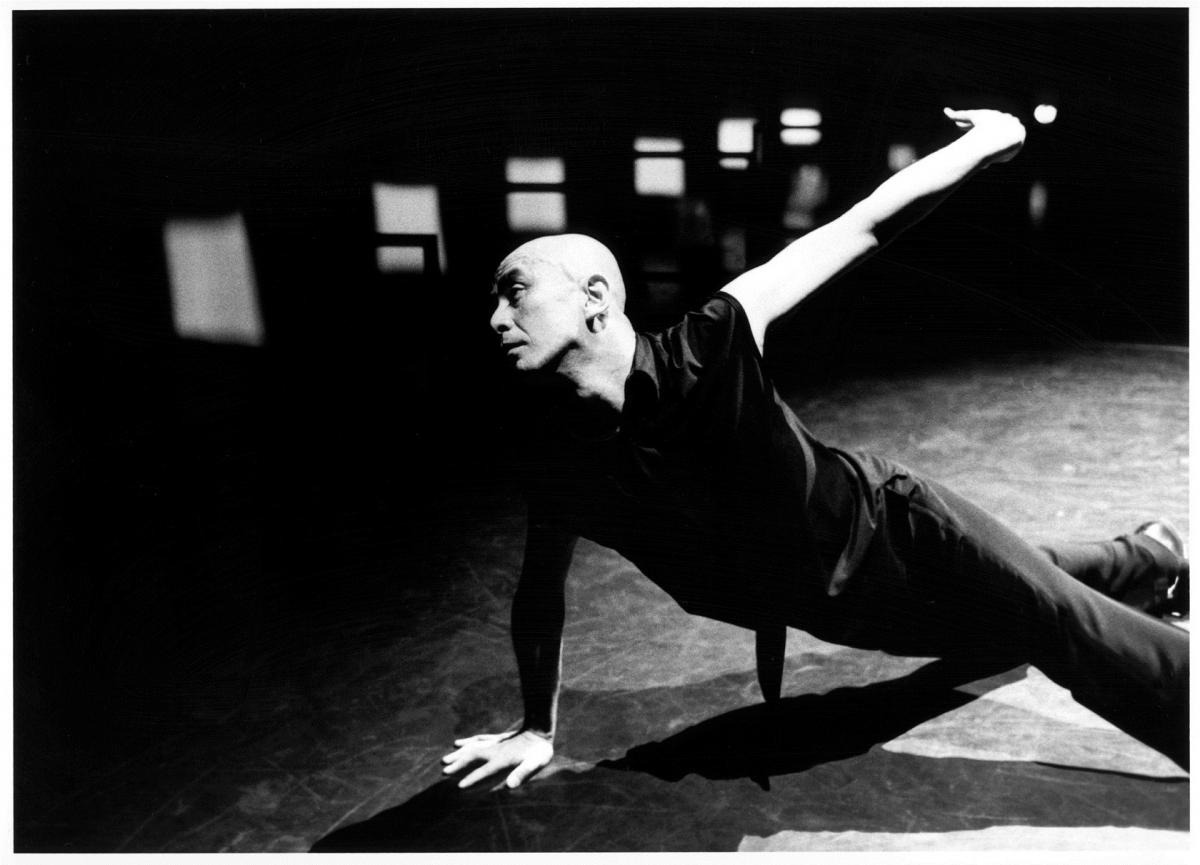

在這之前,代表日本舞蹈藝術的是「舞踏」。五○年代末期,土方巽從對於芭蕾或是現代舞的身體性的背叛當中探尋舞踏的表現性。土方巽說:「舞踏是拼命想要站立起來的屍體」。塗白的身體、蜷曲的四肢、恍惚的表情、強迫症般的重複動作,整個舞踏是以「衰敗的身體」作為表現的技法,以此展現身體內部狂熱的情念與與動物性。

土方巽將這種「衰敗的身體」歸因於日本東北嚴酷自然環境所孕育的身體性。舞踏的身體原型,來自像利刃般將皮膚割裂的東北季風,以及因為在不毛的大地上過度勞動而糾結硬化的手足關節。對於土方巽而言,「東北」意味著「身體文化的根源」,而這個根源恰恰是「東京」的相反。

其實,整個舞踏形成的歷史,這個「衰敗身體」型塑的過程,是平行於日本的經濟高度成長時期。在所謂泡沫經濟的期間,外來人口大量地湧入東京都內,東京的都會範圍不斷往外拓展。即使現在,東京仍然不曾間斷它的成長,每個晚上八點過後,原本繁華的街道突然變成工程現場,巨型機械在街上開挖,東京的地下鐵網路像經細胞般不斷串聯,整個東京都會是個巨大的腦,在夜色當中做著永無止境的夢。而舞踏則是對於這個不斷擴張的怪物做無效的抵抗。

媒體世代建構新的表演風景

舞踏的發展到了八○年代中期達到最高峰,但是弔詭的是,隨著日本泡沫經濟的崩壞,舞踏的繁盛也開始走下坡。隨之登場的是被稱做Contemporary Dance的新世代。

這個世代的創作者,大多為六年級以後的年輕人。他們的舞台有幾個共同特徵:首先是毫不猶豫地使用各種影像媒體。他們從小在電視、遊樂器等視覺媒體的環境當中成長,而他們開始創作的八○年代後期,則是電腦與網際網路普遍的年代。因此,將影像、燈光、攝影機、照相機、投影機等媒體當作素材使用在舞台上,是非常自然的事情。

其次是藝術疆界的消失;像是獨眼舞者伊藤KIM雖然受過正統現代舞訓練,之後又師承舞踏古川ANZU。這種背景使得伊藤KIM可以逃脫舞踏既有表現方式的束縛。「蠢蛋一族」的團員來自美術、戲劇、影像、舞蹈等各種不同領域,而他們徹底實行無領導中心的集體創作方式,使得作品免於被某種範疇吞噬的危險。每個原本藝術範疇的疆界在高科技多媒體的運用之下被侵犯越界,於是舞蹈再也不是以往的舞蹈,而是某種介於舞蹈、戲劇或行為藝術之間的Performance Art。

世代創作者的另外的一個重要特徵,是更加開放地嘗試運用各種表演空間的可能。

例如伊藤KIM曾在他的「劇場遊園」這個作品當中嘗試讓舞者在觀眾席裡表演,而讓觀眾坐在舞台上觀看。「稀有的香菇舞蹈團」喜歡以美術館作為表演場所。她們會先以燈光以及各種物體藝術或建築體裝置整個美術館空間,舞者穿著彷彿新宿少女般的便服從展覽室跳到中庭。

「所謂動作,就是包圍在身體四周的光」

這個新世代的出現,我們不能忽略敕史川原三郎的重要性。敕史川原三郎雖然受過現代、爵士、默劇、街舞等身體訓練,但是他的美術背景,使得他的舞台具有更大的包容性。他擔任電影導演,也拍紀錄片。他舞蹈作品裡的舞台、服裝以及影像設計,也不假他人之手。敕史川原三郎以一種裝置藝術的概念來使用它的舞台空間,例如在它的《噪/物》作品當中,舞者的腳步聲被埋在地板上的麥克風收音並透過喇叭牆上的喇叭放大。在《電光石火》這個作品裡,舞台上擺滿了一整列正方形的折射鏡片,舞者的身體被層層投影在上面,對於敕史川原三郎而言,這一些舞台並不是佈景或道具,而是與舞者身體互動的裝置。

在現代舞或舞踏的舞台上,身體是在所有舞台表現要素當中最優先的要素。但是在敕史川原三郎的舞台上,他說:「所謂動作,就是包圍在身體四周的光」。他常常讓舞者,在閃爍不定或昏暗的光下揮動手臂或急速迴旋跳躍,此時,所謂舞蹈並不是舞者的身體,而是身體與光之間所產生殘像,對他而言,身體是光,而光是物質。而所謂舞蹈作品,是存在於舞者身體、光與觀眾視網膜之間的「現象」。

在複製媒體之下,人的身體往往被視作是存在的根源,也就是說身體是「原本」,而身體的影像則被認為是對原本身體的模仿。但是在「蓮妮.巴索」的《叛眼》中,舞者的舞蹈動作模仿影像,大量使用類似影像的倒轉、快轉、剪接、跳接的技巧,就人的運動生理結構而言,這種動作是非自然的。以此,「蓮妮.巴索」倒轉了身體與影像、原本與模仿的觀念。

擁抱東京噪音與暈眩的身體

東京是一個巨大的媒體,在這裡,各種媒體科技在資本主義的原則之下,被整合建構,各種訊息被大量地生產、流通、繁衍與消費。基本上,東京的生活是以「噪音」為基調。所謂「噪音」,意味著超越所能處理的過剩的資訊,因為過剩,資訊以物質的方式對身體作直接的侵犯。舞踏的身體性以「消去法」為原則,不斷地消去身體以外的表現要素以尋求根源性的身體意涵。而新一代創作者卻擁抱了噪音的暈眩。如果說,東京是難以咀嚼的暈眩,那麼,日本新一代的舞台則反映出在這暈眩之下危機的身體。

文字|林于竝 國立台北藝術大學戲劇系助理教授