-

人物 藝號人物 People 偶劇導演

人物 藝號人物 People 偶劇導演石佩玉 從劇場到人生、從創作到生活的收納法則(上)

明明說好是飛人集社團長石佩玉專訪,初春午後走進既是排練場又兼行政辦公的公寓空間,我簡直參加了一堂令人怦然心動的收納大師班。 曾在「超親密小戲節」一窺究竟的劇團據點,所在地是寧靜宜人的住宅區,這回終於回歸日常面貌:一側窗、一側鏡,還有布簾遮光,碩大無隔間的「客廳」是原始格局,特異卻恰好符合劇團需求。兩張顯眼桌子,一張開會、一張製作戲偶物件,一旁木櫃的玻璃花紋,正與另側房間的氣窗彼此搭配。「這裡大部分的家具都是人家給的,不然就是撿來的,自己買的很少,像這張開會桌,其實是兵乓球桌鋪上桌巾,改裝桌腳,有需要的話還可以拉長。」石佩玉說。 有了初步空間概念後,收納正課開始。

-

演出 舞蹈 從人體的206塊骨骼出發

演出 舞蹈 從人體的206塊骨骼出發鄭伊雯《206 Lab》 探索身體的秘境與想像

將實驗室、手術室的場景搬進小劇場,舞蹈空間舞團推出勥4《206 Lab》,讓舞者們身穿手術衣,化身為實驗者/被實驗者、人類/仿生人,從體液、關節、骨骼等重新認識「身體」,也回應近期ChatGPT掀起的「AI是否會取代__」的熱烈討論。 編舞家鄭伊雯從去(2022)年11月帶著舞者開讀書會、上課,以亞歷山大技巧為軸心,從生理學、解剖學、哲學、身心學等觀點研究身體。「最開始,我們從達文西的畫作,討論人體黃金比例,接著,從外在回到內在,我們做了很多實驗,是因為對人類很好奇。」她表示,作品的發想是源於身體的疾病與失去,「過了40歲,真的覺得身體不一樣了,很多都失去了。」

-

演出 舞蹈 從一場行為展演開始

演出 舞蹈 從一場行為展演開始周寬柔《TOMATO》 性與慾望的探索旅程

「情慾」要如何在舞台上安全、赤裸地訴說、感受?新生代編舞家周寬柔以《TOMATO》談論性,以詼諧笑鬧的黑色幽默挑逗感官,是從畫外音「要如何挑選番茄?」的教學開始說起。 《TOMATO》歷經3年,首演在2020年的台北咖啡館,從一場個人行為展演開始,接著為「嘉義新舞風」(2021)的北中南巡演編創為雙人舞,並在2022年入選「台灣季」至愛丁堡藝穗節巡演,發展為30分鐘的3人舞。英國媒體《FEST》評為:「每一刻都揉合了性在當代的自由與複雜。」今年5月,本作則將於台北牯嶺街小劇場重演。 從「番茄」開始,探索慾望的各種樣態 1995年次的周寬柔,畢業於臺北市立大學舞蹈系,從事劇場表演、創作、動作設計與舞蹈教育相關工作,作品取材自日常中的異常身體,善於以舞蹈視角捕捉行為與生活狀態。近年作品多由女性身體經驗出發。除《TOMATO》入選台灣季至愛丁堡藝穗節巡演外,2019年應法國國家舞蹈中心之邀至巴黎參與「CAMPING」活動;2021與藝術家陳詣芩共作「女殊運動」計畫受邀參與泰國Loei、日本東京等地方藝術節。 《TOMATO》的靈感來自中國女詩人余秀華的《西紅柿》與2020年韓國駭人聽聞的「N號房」事件,番茄成為具體的象徵,「隱喻情慾,尤其是女性情慾、女性身體,就是她怎麼被選擇、怎麼樣被切開,怎麼樣被煮這件事情。」周寬柔以女性視角梳理慾望的險惡與剝削,但並未止步於此,3年的發展,讓周寬柔持續探索自我慾望的各種樣態,更進一步地從不同的性別身體出發,探索情慾的殊異樣貌。 「性是一個核心,情慾是在周圍圍繞、往返、遠離。簡單來說,就是把身體放在性的處境,不管是被別人放,還是被自己放,從認知、覺察、感受性化身體,展開回應、行動。」性也不只有一種樣貌,有千百種人就該有千百種情慾的狀態,「我希望搭建很多橋梁,讓不熟悉的人,有辦法有感受、理解性。」

林璟如 被劇場「成全」的人,以溫暖全心回報

林玉媛 在劇場裡找不到完美,比起設計更愛裁縫

-

專欄 挑戰邊界

專欄 挑戰邊界通往無限的物與門

講座結束後,我的腦中滿是想法。想著過往人們結合自然法則所創作的其他案例,也思考自己能如何在藝術實踐中與自然共舞與此同時,我也想到了這樣臨時參加(很大一部分是為了免費餅乾!)的講座,是如何突然讓我以一種新的方式思考世界,以及我和世界的關係。

-

演出 戲劇 心中有愛,就可以撐起一個家

演出 戲劇 心中有愛,就可以撐起一個家《叫我林彩香!》向台灣母親致敬

2020年中,趣味家庭生活劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》開播,由鍾欣凌擔綱女主角,飾演婆婆林彩香,帶給觀眾許多笑中帶淚的觀影時刻,不僅拿下金鐘獎最佳女主角獎與最佳男配角獎,後續也宣布第二季開拍,以及在2023年初推出電影《我的婆婆怎麼把〇〇搞丟了》。 在影視作品上,大家看到的已經是為了家庭、子女奉獻一生的婆婆,而春河劇團的新作品《叫我林彩香!》,則作為前傳,將場景拉回婆婆的年輕時代,看看林彩香是如何從女兒、妻子、媽媽等多重角色的學習中,成為懂得疼惜自己的婆婆。 重回婆婆的少女時期 舞台劇《叫我林彩香!》的出現,擔任編劇的柯志遠是靈魂人物。「喜劇很難,但《我的婆婆怎麼那麼可愛》用近乎荒謬的戲劇風格來談論嚴肅的家庭主題,而且演員們的表現行雲流水,拿捏得很精準。」早在電視劇上映時,柯志遠就對這部作品十分有感,也不禁好奇這位婆婆究竟有過什麼樣的遭遇,才讓她能用幽默、自我解嘲的方式去面對許多人生殘忍時刻。 於是,柯志遠決定透過創作來回答這個疑問,這是《叫我林彩香!》的開始,劇本從林彩香的少女時期寫起,根據電視劇劇情推算,此時是1970年代,恰好是柯志遠親身經歷的歲月,許多素材信手捻來,比方林青霞、楚留香等當時風靡20、30歲年輕人的人物,都成了劇本創作中不可或缺的元素。 「1974年林青霞出道後,許多女生在她身上學到的是:『原來我可以有自己的樣子,我不是屬於某個家庭裡的誰誰誰。』」在柯志遠筆下,林青霞所傳遞出的女性形象,同樣對少女林彩香的成長帶來重要的刺激與鼓舞。而鼻子聞不到的楚留香,則成為劇中彩香母親林莊阿綢的特性。柯志遠還透露,沒有太多雜音、相信只要努力就會成功的70年代社會氛圍,也是《叫我林彩香!》的一大看點。

-

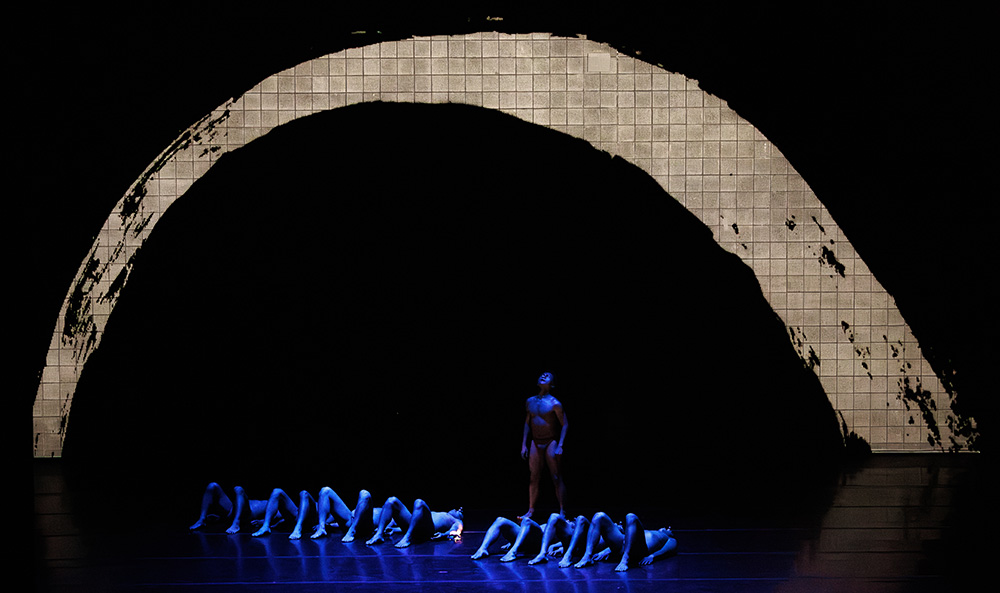

演出 舞蹈 果戈里經典諷刺劇的當代舞蹈轉譯

演出 舞蹈 果戈里經典諷刺劇的當代舞蹈轉譯克莉絲朵.派特《欽差大臣》 探問人性與制度

今年4月的奧利維耶獎(Laurence Olivier Awards)揭曉,加拿大編舞家克莉絲朵.派特(Crystal Pite)以作品《Light of Passage》再度入圍最佳舞蹈作品獎。《Light of Passage》是一支關於戰爭、關於難民、關於人類生存矛盾與人性的舞蹈作品,由2018年的短作品《Flight Pattern》衍生而來。然而,《Flight Pattern》已經擊敗其他佳作而獲得過當年的最佳舞蹈作品獎了,它的衍生作品還可以再得一次獎嗎?這個問題讓許多專家各執己見,但《Light of Passage》不僅肢體設計優秀、議題也切中當世,讓它入圍卻是毫無異議的。 值得一提的是,克莉絲朵.派特近10年內獲得3座最佳舞蹈作品獎及一座舞蹈特殊貢獻獎,是奧利維耶獎的舞蹈主體項目當中獲獎最多的藝術家。 派特所獲得的3座最佳舞蹈作品獎,分別是2017年的《愛與痛的練習曲》(Betroffenheit)、2018年的《Flight Pattern》及即將來台演出的《欽差大臣》(Revisor)。這3支作品當中,派特有兩支作品是和強納森.楊(Jonathon Young)合作,身兼劇作家、演員、導演的強納森.楊與派特都以加拿大溫哥華為創作據點,2013年,楊找上派特希望做一支關於創傷後情緒剝離的作品,他們做出了《愛與痛的練習曲》,將悲痛、創傷、成癮揉捻在一起,將文字和肢體打碎再重組,得出一支不再只是楊的個人經驗、而能在觀眾心底深處共振的佳作。

-

演出 舞蹈 《群眾》創作團隊新作

演出 舞蹈 《群眾》創作團隊新作《爭》 質問人如何「生而自由」

曾以舞蹈、煙霧、燈光與聲響撼動觀眾感知,奪下第18屆台新藝術獎表演藝術獎的《群眾》(2019)創作班底導演王世偉、編舞/舞者田孝慈、聲音設計李慈湄、燈光設計Helmi Fita,睽違3年,推出續作《爭》,同樣從近年動盪不安的國際情勢、風起雲湧的社會運動出發,探討人如何理解、爭取自由,又該如何掌握自己的命運等子題。 王世偉說,《群眾》受香港反送中運動的影響與啟發,「充滿了遙望、憐憫、同情,但《爭》想進入群眾運動最矛盾、核心的部分,混亂、暗黑、卑屈受辱,這讓我們質問人生如何自由?」 「天賦人權」誰說了算? 本作發想於發生幾件撼動全球的重要大事的2021年:英國正式脫歐、美國國會騷亂/拜登就任、緬甸軍事政變與民眾抗議等;隔年2月,俄羅斯坦克進入烏克蘭境內,發動二戰以來歐洲最大規模的軍事襲擊,引發全球能源危機、通貨膨脹等問題,戰火至今尚未停歇;6月,美國聯邦最高法院否決女性墮胎權;9月,伊朗22歲女子阿米尼(Mahsa Amini)疑因違反頭巾規定,被警察羈押期間死亡,觸發大規模示威浪潮;而在2022年的最後幾週,中國的「清零」政策同樣引發罕見的大規模白紙抗議。 「這麼多事情,讓我們質問人如何生來自由?法律可以給予,也可以剝奪我們的權利。」國際上傳來的這些新聞,對身處蕞爾小島的王世偉來說是切身之重。他舉例,去年他在法國為了申請居留證,除了準備大疊的身分證明文件,還耗盡了漫長的時間與心神,「我的自由是不被允許的。當我們每個人的身分被編碼,一定要有護照、身分證,那所謂的自由到底是什麼?中國是最明顯的例子,人都進到系統,我們只是數字,只是單位。」 從Goblin Mode發展,處理「被動」身體 1980年次的王世偉,於臺北藝術大學戲劇系主修導演,畢業後,前往法國鑽研劇場美學。旅法期間,以研究者、報導者身分解讀、分析、研究表演藝術,於巴黎新索邦第三大學完成劇場藝術博士、碩士學業後,目前定期往返台法兩國,現從事劇場創作、翻譯、報導等工作。 《爭》從王世偉移居他國的身分歸屬,與創作團隊面對世界動盪、體制的規訓與懲罰的具體感受出發,更進一步地聚焦在劇場空間中的權力關係,「透過演

-

演出 藝術節 屏東最新藝文品牌

演出 藝術節 屏東最新藝文品牌2023南國表藝節 打破劇場空間擾動藝文生態

位處南方的屏東,近年在藝文節慶、地方創生等方面都有蓬勃發展,逐漸讓外地旅客不再只認識「墾丁」,而是願意走向其他鄉鎮、城區,像是2019年的台灣燈會在屏東,從「不被看好」到「史上最美」,吸引超過1000萬觀賞人次。其他像半島歌謠祭、南國音樂節、南國漫讀節等都逐漸成為屏東獨一無二的藝文品牌,而以「南國」為名者又添「南國表藝節」,即將於今(2023)年4月登場。

-

演出 藝術節 2023高雄春天藝術節的口碑雙品牌

演出 藝術節 2023高雄春天藝術節的口碑雙品牌春藝小劇場X春藝歌仔戲 為不同客群綻放創作能量

已邁入第14年的高雄春天藝術節(Kaohsiung Spring Arts Festival,簡稱KSAF),除最受民眾喜愛的「草地音樂會」外,在劇場方面亦長期經營「春藝小劇場」與「春藝歌仔戲」雙品牌,透過「正港小劇場」與「大東文化藝術中心」兩個不同規模的場館,以實驗劇場、舞蹈與大型歌仔戲等相異的劇場形式,持續開發更多觀眾。今(2023)年的「春藝小劇場」與「春藝歌仔戲」分別帶來4檔與3檔演出,其中共有5檔為全新創作,展現創作能量。

-

話題 話題追蹤 Follow-ups

話題 話題追蹤 Follow-ups透過聲音 開啟無限宇宙

「無光對談—我的視界你不懂」共融音樂座談會側記曾經在聆聽音樂的時候閉上眼睛嗎?五感的世界若少了一兩種觸知,對心靈的感受力是加分,還是減分?過於豐富的刺激與感受,會不會反過來限制了我們對世界的感知與想像?由《PAR表演藝術》雜誌2023年3月號延伸出的共融音樂座談會「無光對談我的視界你不懂」,邀請當刊客座總編輯范德騰(John Vaughan)與其亦徒亦友的鋼琴家許哲誠,透過鋼琴與相聲般一搭一唱的詼諧生活式對話,在國家戲劇院交誼廳親密而不失正式的展演空間裡,與60多位雜誌讀者和樂迷們零距離面對面,深入淺出引領大多為「明眼人」的觀眾,進入視覺缺席後異常精采的絢麗宇宙,在其他感官被迫銳化下,開展出不可預期的嶄新世界觀。 對范德騰與許哲誠這對師徒來說,形式的存在似乎就是拿來打破用的,無論是兩人與表演工作坊合作、巡演多地的演出《彈琴說愛》,或是說唱音樂會《聲聲不息》,又或如此次較為輕鬆隨性的座談會,雖名之為「對談」,實際上卻是由5段結合樂章與兩人鬥嘴鼓的小品,穿插現場台上台下問答互動流暢串連而成,若不特別提及「座談」兩字,整場分享會更像是一場精心設計過、帶有偷窺兩人日常創作的生活感演出。 對談自黑暗中展開,兩架鋼琴一左一右嵌合並置,師徒倆一人敘事,另一人便以琴聲佐之。作為開場破題,選曲內容緊緊與口語內容相互呼應:范德騰透過李斯特鋼琴曲《愛之夢》(Liebestraume)樂章,隨時序娓娓道來一路追愛飄洋過海落地台灣,並與許哲誠相遇的緣起故事;許哲誠則回應以德布西《兒童天地:老頑固》(Children's Corner: Dr Gradus ad Parnassum)輕快純真的音符,並同時回顧出生至今的音樂生涯。 當首章告一段落,范德騰搶先以幽默自嘲方式,揭露依賴視覺的明眼人們,在沒有光線輔助的世界裡,反而成為容易出差錯的、需要多加練習與協助的一方。而透過每一段結束後觀眾極為踴躍的提問,尤其是對許哲誠特殊的學習歷程多有直球般的銳利問題環伺下,許哲誠與范德騰兩人將提問一一輕柔接下,無所不言、言無不盡地繼續延展人們對於所謂「障礙者」的日常生活與職場想像,也是在互動來回熱烈的此刻,明眼人們才會赫然察覺,自己似乎才是被視覺主流價值禁錮與牽制的一群。 沒有前例的學習歷程 文字與樂譜的發明,對於傳遞與保

-

演出 音樂 臺灣國際打擊樂節屆滿30年

演出 音樂 臺灣國際打擊樂節屆滿30年在TIPC看見世界 讓世界看見台灣

由朱宗慶打擊樂團舉辦的臺灣國際打擊樂節(Taiwan International Percussion Convention,簡稱TIPC)今年邁入第11屆,舉辦至今也屆滿30年了。暌違4年,今年集合了來自10個國家、12組團體等共上百位擊樂家,將在5月中旬連續9天正式展開。 本屆的主題為「多變.如常」,藝術總監朱宗慶表示,這兩個看起來衝突的詞,是對於世界現況的回應:「近年來全球局勢動盪不安,身為藝術工作者能做的,則是維持著如常的初心,以純粹的藝術表現,給予觀眾及社會力量。」 震撼舞台:大型樂團編制帶來極致體驗 此次邀請的節目規劃中,團員扮演了多元的角色,除了演奏外,更以自身接觸的角度推薦各種不同編制與類型的演出。首先,朱團資深團員吳珮菁所介紹的主題是以龐大樂團組合為主的「震撼舞台」,由朱團擔綱的開場節目,有經典曲目,也有新作展現6根棒子打出來的豐富和聲、和聲、旋律與音色的變化,展現新的思維。 事實上,除觀眾們喜愛、世界上第一支打擊樂團法國史特拉斯堡打擊樂團再度來台,帶來整場先鋒派作曲家澤納基斯(Iannis Xenakis)為樂團創作的作品外,其餘所有團隊都是打擊樂節首度邀請。備受喜愛的日本鬼太鼓座,將呈現對生命力的啟發。當然,還有令人期待已久、集合國內所有頂尖打擊樂家齊聚一堂的「百人木琴」,邀請江靖波指揮,加上有「台灣鼓王」美譽的黃瑞豐,飽滿的音色及幕後推動的精神,吳珮菁形容是「世界上的奇蹟」。 風華獨奏:巧思與變化不斷的才華展現 第二類型是團員戴含芝所介紹的「風華獨奏」,亦即分別由5位獨奏各自發揮的節目。首先提到的是以天才少女之姿一路走來的日本打擊樂手佐藤奏,及相當年輕、在網路上擁有高度點閱率的川口千里。同樣擁有廣大支持者、才剛跟粉絲一起慶祝20歲生日的佐藤奏,喜歡演奏時在頭上戴著小皇冠,因此擁有「爵士鼓公主」的稱號。兩位日本女鼓手高顏質與高技術含量可說是樂迷近距離追星的目標。 以馬林巴琴為主的有米爾科夫(Theodor Milkov)與來自波蘭的瑪塔.克里瑪薩拉(Marta Klimasara),是朱團2020年到丹麥演出時所發現的優秀演奏家。前者

-

人物 藝號人物 People 劇場導演、編劇、演員

人物 藝號人物 People 劇場導演、編劇、演員李易修 保持距離,返照自身(下)

與「戲曲」的距離:拆解與重組後的異質感 李易修與「戲曲」的距離,好像又近些去年以一心戲劇團《當時月有淚》(2021)入圍傳藝金曲獎最佳導演獎,同時也有《金銀鐲》於臺灣戲曲藝術節中演出。今年則再次與一心戲劇團合作,擔綱《狩瘟殘書》編劇。 他的「戲曲」經驗來自「南管」。研究所一年級時,因為好奇去聽了漢唐樂府的演出,後來又到大學部旁聽藝師王心心的課程。李易修笑說:「我是最認真的,從頭到尾都在。」其中,有個因素是南管戲所用的泉州腔,與自己家的台語相近。 後來的李易修以這種運用南管音樂演繹的「梨園戲」作為畢業製作,在此之前,也到江之翠劇場學戲,他說:「我在江之翠(劇場)那邊是學戲,不學南管。原因是會亂,因為就算是同一首歌,每位老師唱的都不同,而老師都會想把你調成他的樣子,我腦容量不夠,沒辦法接受一首歌有那麼多版本。」另外,他也到中國學習乾旦技藝,這是自己有興趣之處。可惜的是,李易修笑說自己太高,只要演潘金蓮,就找不到西門慶,因為任何演員都會變成武大郎。 雖說如此,李易修並不認知自己的創作是梨園戲。他說:「其實南管的做唱跟戲曲音樂是不一樣的,戲曲音樂會比較快,然後用嗓的方式跟做韻、做旋律的方式會比較不一樣。」他以「南管」作為創作主體,接著說:「真正在做梨園戲的人,也不會覺得我們是在做梨園戲。」因此從《大神魃》開始就自我定位為「南管音樂劇」,也就是將南管音樂視為一種音樂形式,而將其「音樂劇化」,與表演、對白產生質變。 「南管音樂劇」這個說法也讓李易修的作品與「戲曲」產生距離他不會拒絕作品被認知為戲曲,卻也不認為自己是在做戲曲創作。他說:「真正在做戲曲的人來看,就知道我們不是戲曲。比方說,我們放棄使用鑼鼓點,會用二弦去模擬奇怪的空間感,然後使用與梨園戲不用的樂器,像是打擊樂器打出類似的鑼鼓點、節奏。我們就是用場上的各種樂器來處理,都不是原本後場的使用方式。」 過程裡確實製造出其所嚮往的異質感,他說:「我們就是拆解再做,但『拆解』倒不是為了搞怪,而是如果沿用梨園戲原有的鑼鼓點,用梨園戲的程式,那我就會被當作梨園戲來評價,但我本來就不是要做梨園戲,而是現代劇場。」此時,他反而又與現代劇場拉近了距離

-

人物 藝號人物 People 劇場導演、編劇、演員

人物 藝號人物 People 劇場導演、編劇、演員李易修 保持距離,返照自身(上)

「可能我不太喜歡人類,比較喜歡陌生的、遙遠的、有歷史感的、非現世的東西。」擁有導演、編劇、演員等身分的李易修如是說。 從自己編導的第一部編導作品《大神魃》(2009)開始,「超神話三部曲」在約莫7年後才進到第二部《蓬萊》(2016);另外則有以都市怪談為主題的《金銀鐲》(2022),以及即將首演的國家表演藝術中心3館共製作品《鯨之嶋》,寫屬於台灣的寓言故事,這兩部被強調不是「超神話」的作品因此,也非由李易修編劇。無獨有偶地,都由「非人」擔任主角,而《蓬萊》與《鯨之嶋》更直接與偶戲合作,轉化「非人」的表演。這幾部以自己團隊「拾念劇集」創作的作品,與李易修與其他團隊合作的、以「人」為主角的製作,產生明確區隔。 瞇起眼角的魚尾紋,李易修笑說:「我的作品都神神鬼鬼的啦。跟人類、世界保持一個『距離』,我會覺得比較有美感。」但美感不只是一種直覺,在與現實拉開距離的當下,他所想的是:「保持一個距離,反而可以返照自身,有與現世對照的機會。」不過,他在劇場創作裡所保持的「距離」或許不只是與人類、與現實、與世界,可能更是從他自身的生命狀態、創作模式而拿捏著這些忽遠若近的距離。

-

人物 追憶與悼念 In Memoriam

沈鴻元,Bye Bye

認識沈鴻元,20多年了吧。 那是上個世紀,原本台北愛樂電台「台北爵士夜」的主持人黎時潮要離職,預計接班的,就是彼時年方26、27的沈鴻元。當時我是爵士夜的固定來賓,其實跟他的第一次見面,應該是大家都在找爵士樂唱片,在某些唱片行碰過,一來二去地也算是認識,後來有時會跑到他那時打工當DJ的夜店:台北神話、China Pa等地一起喝酒聊天之類的。 後來,他接下「台北爵士夜」節目的主持棒子,我也偶爾會去客座,畢竟節目一週7天,一集兩個小時,不時需要找朋友來插科打諢一下,不然都讓主持人自己準備,工作量也太大了。 堅定不移地推廣爵士樂 沈鴻元在這20多年當中,一直堅定不移地推廣爵士樂。我記得他主持「BenQ水岸爵士音樂節」時的雀躍與興奮,也記得水岸停辦時他的惋惜;「兩廳院夏日爵士派對」從策展規劃、導聆主持,多年來他的身影都在;「台中爵士音樂節」從創辦之初,10幾年來,每一年都是由他擔任主持人。 拜他之賜,我每次去台中爵士音樂節,絕大多數時間都是跟他在後台的休息區聊天喝酒打屁,有次碰到小號演奏家Alex Sipiagin,俄國裔的Alex酒量真好,人狠話不多,匡匡兩下我們3個把半瓶Aberlour 12年威士忌喝完了,Alex他嘟囔兩聲往外走去,我還笑說這傢伙喝了就跑,這下得再去找酒了,過了10分鐘,Alex Sipiagin拎著一瓶約翰走路黑牌笑咪咪地回來,跟我們點頭示意:「繼續囉!」 台中爵士音樂節從策展邀約、主持介紹,方方面面每一屆都灌注了沈鴻元無數的心血,我只講點雞毛蒜皮的小事:沈鴻元是優秀的攝影家,特別是他在演出場合側拍音樂家的作品很有神韻,充滿律動感,非常精采。還有就是身為一個宅男,他其實會在舞台上(可能是下午陽光明媚,台上樂團彩排,台下有觀眾或駐足聆聽或閒逛溜達)舉起長鏡頭拍攝觀眾,特別是一些路過的正妹,這類的照片,他美其名曰:Swing Angels"。 Swing Angels的照片,大家應該是沒有機會看到了,但是沈鴻元挑選了一些他拍攝的爵士音樂家照片,送給他曾經擔任DJ的知名酒吧,位於台北市八德路的A Train Leads The Way To Jazz(簡稱A Train,或者,如果你是沈鴻元

-

人物 聚光燈下 In the Spotlight 韓國全才藝術家

人物 聚光燈下 In the Spotlight 韓國全才藝術家Jaha Koo 在不同的世界游移,創造自己的獨一(上)

收集完Jaha Koo(具滋昰)《悲劇三部曲》的觀眾,或許都會覺得自己對這位來自韓國、現居比利時的創作者,有一定程度的熟悉。看著他在不大的舞台,侃侃而談複雜的韓國殖民史與當代社會現況,搭配自身成長經歷,連音樂、聲音,甚至是影像素材,都是這位多才藝術家一手搞定。從內容到形式、情感到論述,皆顯露獨特印記。 素昧平生的我們,在只有簡單螢幕、講桌的黑盒子裡,聽見他與外婆相處11年的童年,有山有海的鄉間經驗,帶著南部方言來到首爾讀書,爸爸為了要「矯正」他的腔調、讓他能說「標準」首爾腔,而要求他加入戲劇社團這種「傳統亞洲父母根本不想要小孩碰的課外活動」(老一輩對腔調政治的焦慮,相信台灣社會一定也感同身受),從高中戲劇社到大學戲劇系,覺得自己真心想做的「劇場」與學校體制愈離愈遠。2011年離開韓國,在阿姆斯特丹繼續尋找創作的容身之處,然而卻又開始回過頭來,進一步深究屬於自己的文化脈絡。 很難想像,坦然分享這麼多內在衝突的Jaha Koo,本質上「對舞台表演有著很大程度的抗拒」。他拒絕定義自己是「表演者」,而改以「創作者」自稱。「我原本還打算讓另一位演員來演《電子鍋》,但試演時覺得行不通,畢竟這個故事太個人了,還是硬著頭皮自己來演。」Jaha Koo說,「況且,這種台上台下共享的親密感,正是這齣戲最重要的精神。」 如此排斥卻如此自在,甚至還有點享受這很矛盾嗎?或許吧。但矛盾也是觸發創作的必要動力。正如他在阿姆斯特丹就學時初試啼聲之作《你捲(剪)舌了嗎?》,劇中探討韓國社會的英語焦慮,我們卻依然得在訪談中放下各自母語,努力在他人語言中彼此靠近事實上,久居歐洲的Jaha Koo戲裡戲外也早已習慣用英語分享創作,雖然他總說自己英語說得不太好。也因此,在Jaha Koo身上,依稀可感受到某種「定位不明」,或說「拒絕屬於」,在不同的世界游移,創造自己的獨一。 矛盾:讓「劇場」成為傳達理念的語言 向來以真人演員為本位的韓國劇場,始終讓Jaha Koo水土不服。他的劇場,更像是要容納所有自己「想要」的可能性。 談起音樂、眼神猛然閃起奇異光芒的Jaha Koo,選擇了劇場。高中畢業沒馬上進大學,反而開始玩音樂

-

人物 聚光燈下 In the Spotlight 韓國全才藝術家

人物 聚光燈下 In the Spotlight 韓國全才藝術家Jaha Koo 在不同的世界游移,創造自己的獨一(下)

共鳴:找尋自己(與作品)扮演的角色 如果「矛盾」是來自彼此斷裂的狀態,那麼「共鳴」是為了串起連結。 Jaha Koo的《悲劇三部曲》,從《你捲(剪)舌了嗎?》的英語焦慮、《電子鍋》悶煮的高壓社會,到《韓國西方劇場史》直指更龐大的殖民經驗,劇中不乏四海皆有感的全球經濟、東亞共享的近代殖民(或被殖民)與更特定的韓國脈絡,如韓戰、1997年金融風暴與破產危機,以及鄉野流傳的民俗神怪。 Jaha Koo在創作之初,便已預先設想背景不一的觀眾族群,一方面要放入足夠資訊說明,又要拿捏平衡,讓資訊融入劇場語彙與敘事邏輯。從2015年的首部曲至今,總是能讓各地觀眾帶入自身所處的社會情境,比如某次《電子鍋》來到雅典演出,同被國際貨幣基金(IMF)決定命運的希臘觀眾,也深受觸動。(註1) 對於台灣觀眾來說,又是另一種錯綜複雜的感受。台灣與韓國命運共同體般的歷史連結、相似的社會結構,甚至是劇中作為隱喻的米飯文化,已無需多言。我好奇問Jaha Koo,在資本主義全球化與殖民現代化之外,他又是如何看待深刻影響東亞的儒家思想呢?強調倫常、輩分,抗拒個人主義的齊一式價值觀,是否讓這一切變本加厲?「所以我才不說自己是導演。」Jaha Koo說。繼承西方劇場體系的「導演」職位,結合韓國本身的儒家社會階級,因而隱含某種之於性別、輩分的權力關係。對Jaha Koo而言,他充分理解自身在體制社會的限制與優勢:前者像是他一直要等到在歐洲有點成績,才受到韓國劇場圈的關注,「不然之前誰會對一個還是學生的創作者感興趣?」,而後者則如他身為異性戀男性的父權紅利。 無論是劇場體制或外部社會,全都共同承擔著資本主義受到儒家思想推波助瀾而形成的南韓版「超級資本主義」(註2)。「或許我這麼說有點憤世嫉俗(cynical),但我認為儒家思想上對下的階級概念,和資本主義是一拍即合的,讓資本主義運作更有效率。」Jaha Koo說,「再加上就算韓國社會開放了,集體潛意識依然承襲過去的獨裁記憶,比如我總是清楚知道自己什麼時候有話語權,什麼時候該閉嘴。」也因此,Jaha Koo並不想在創作中複製同樣的結構,試圖以另一種劇場形式、工作模式與合作關係,找

-

演出 舞蹈

演出 舞蹈離開殿堂,由你自己發現耀眼

2023艋舺國際舞蹈節若說國家級的劇院是「經典製作的舞台」,那麼艋舺國際舞蹈節,也許能夠被視為「通往經典的階梯」。 為期3天的國際舞蹈節,以艋舺的萬座曉劇場為核心,世界各國的舞作將如種子一般,散落在日常的街景之中無論天橋、公園、市場、老舊建築隨處可見。一場落在10至50分鐘區間的Showcase,也如同將種子謹慎埋進土壤裡所花費的時間,使作品有機會在一個尋常人眼裡,長成一顆經典的大樹。 在這3天中,我們可能是碰巧路過的行人,無意間被表演者的身體動能給驚呆;也可能是拿著「舞蹈節護照」,按圖索驥尋找下個演出地點的觀眾。舞者在城市中游移,觀眾也在市景裡探索。最後彼此有機會於萬座曉劇場相遇,感受人的身體站在劇場之內、空間之外的多樣性。

李羿璇:「希望每一次都是從零開始。」

田孝慈:「身體會給出千萬種不同的答案」

-

演出 音樂 時隔33年再度來台

演出 音樂 時隔33年再度來台班貝格交響樂團亞洲巡迴 攜手陳銳在台演出

「班貝格交響樂團(Bamberg Symphony)已經隔33年沒來過台灣了!」合唱指揮暨巴哈靈感音樂文化協會理事長梁秀玲表示:「第一次來是1988年在國父紀念館演出,第二次則是1990年在兩廳院。」時隔多年,樂團終於在亞洲巡迴中將台灣列為其中一站,並特邀小提琴家陳銳回台,演出他即將「封曲」的孟德爾頌小提琴協奏曲。 「班貝格交響樂團在德國,是與柏林愛樂、慕尼黑愛樂並列為國家級的3個樂團。」提起樂團的重要性,梁秀玲表示:「班貝格交響樂團是特別的存在!有別於在大城市的樂團有資金、有觀眾,它卻是出自德國的一個小鎮。」她補充,班貝格在文藝復興時期是羅馬天主教教皇、國王所居之地,因此雖是小鎮,卻有著宮廷的貴氣。而它的歷史源於二戰之後,住在捷克的德裔音樂家被迫返回德國,但因為大城市被戰爭摧毀而無路可去,所幸班貝格市長識得人才,於是籌資將他們留下,組成這個優秀的團隊。

-

演出 戲劇 窺視英雄與戲曲的另一種角度

演出 戲劇 窺視英雄與戲曲的另一種角度《和合夢》 以沉浸式展演回應酷兒想像

談及英雄,往往脫離不了其所建立的豐功偉業或是某種高尚情操,於是「英雄敘事」成為某種窠臼根生於眾身/聲當中。當我們從現今的眼光回頭觀看,又如何觀照更多不同面向的英雄形象?2023年臺灣戲曲藝術節便以「英雄.超時空」為策展主題,明日和合製作所(洪千涵、張剛華、黃鼎云)則藉「歌仔戲」、「酷兒」、「沉浸式劇場」等元素,既重新探究「英雄」之餘,也顛覆了我們對戲曲演出可能的想像。

-

專欄 看戲不忘電影

專欄 看戲不忘電影速寫賴翠霜

進入學院前,翠霜就已經享受創作的樂趣,相對於台灣循序漸進的舞蹈環境,她早有了自己想做什麼的自覺,後來考上文化舞蹈系,主修芭蕾更愛現代,在余能盛老師介紹下,畢業後前往德國,考上福克旺舞蹈學校。這裡是她的轉捩點,在台灣學到的,在福克旺都不重要,她在這裡學到最重要的是「表演」。

-

評論 新銳藝評 Review

評論 新銳藝評 Review再不換氣就缺氧

評四把椅子劇團《呼吸》《呼吸》(Lungs)為英國劇作家鄧肯.麥克米倫(Duncan Macmillan)的作品,於2011年在美國華盛頓首演後獲得熱烈回響,並翻譯成不同語言在世界各地上演。本次在臺北表演藝術中心藍盒子的演出為四把椅子劇團進行「在地轉譯」後所搬演的華語版本,並邀請到劇場出身、現活躍於台灣影劇圈的演員情侶檔劉冠廷、孫可芳擔任男女主角。 《呼吸》藉由一對年輕中產階級情侶的對話,探討「要不要生小孩?」的議題。故事始於一個再日常不過的場景,兩人正在逛IKEA家具店一個作為「成家」的鮮明象徵的場所,光是身處於其中就足以令人產生「家」的錯覺來自男子(M,劉冠廷飾)試探性的提問,始料未及的像是觸動了禁忌的開關,令接下來所發生的一切偏離安靜恬淡的日常,毫無方向的亂撞猛衝。兩人之間的對談,從人生心願到資格論,從個人上升至社會級別的問題意識,像是從大數據庫把對此議題的所有可能性與價值取向都召喚出來,濃縮在兩人沒完沒了的「討論」裡。 本劇運用巨量的言語來傳遞焦躁紛亂的思緒,浮動的立場、跳躍式的思考、荒謬的發言,彰顯兩人對未知的茫然以及對決策的遲疑,在此之前的所有認知與價值中心再也不是那麼的堅不可撼;中途一不小心就發表出極端言論,以如今政治正確的時代氛圍下,「越界」的實話與真心話究竟能不能被允許訴說?劇作家更透過取消舞台的轉場、燈光變化、背景音樂等,讓演員擔負起表現劇情轉折的重責大任,而觀眾也必須直面共享在場演員╱角色的焦慮與壓力,全程感受無盡的消磨與折磨。

-

演出 戲劇

演出 戲劇想笑就笑吧,走進假的園區來場真實的交流

《泰雅文創精神劇場》講到「文化」,總是讓人想到「任重道遠」。但有沒有可能,「文化」從來就不是人身上的包袱,而只是一種日常生活,日常是笑點的差異、是人彼此相待的態度、是各自面對悲傷的方式?若是明白這些,走進《泰雅文創精神劇場》後,我們也許就敢扯開嘴、放聲大笑了。 本戲是編劇游以德入圍臺灣文學獎的原創劇本,由徐堰鈴擔當導演。全劇有許多可能讓人笑到內傷的台詞。游以德說:「對我來說,這層新鮮感的『笑果』大概源自於許多人不熟悉這樣的說話方式,但這就是一直存在於台灣的、原住民裡的日常生活。」