高俊耀

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review一場關於殖民、戰爭與歸屬的破碎夢境

《眾神的國籍》以第二次世界大戰期間日本帝國主義殖民東亞為歷史背景,由莊惠勻與導演高俊耀共同創作,帶領7位演員(劉佩芬、莊惠勻、陳姿吟、劉婉君、劉羿伶、陳寬田、邱任庭)與聲樂創作者齊藤伸一,在舞台上形塑出象徵性的「神明」存在。作品採取寓言式敘事,描繪一個失去國籍、宗教與族群界線的人們共居的想像空間,藉由族群記憶、宗教信仰與戰爭經驗的交織,開展一場關於殖民、戰爭與歸屬的破碎夢境。 演出從明亮而歡快的歌舞開場,隨著「送神回家」儀式的推進,舞台氛圍逐漸轉為低沉與凝重。這樣的轉變不只是情緒上的鋪陳,而是逐步揭示角色不斷尋找「家」的根本原因:在戰爭與國界反覆變動的歷史條件下,「回家」不再是線性可抵達的結果,而是一種不斷循環、卻始終無法停靠的狀態。戰爭使許多人的生命與故事尚未被理解,便消散於歷史之中,成為未被記錄、甚至被抹除的存在。

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review召喚、現身、消亡

This is a true story.(這真的是個故事),《暗夜.腹語.鬼托邦》從來沒有忘記提醒你,眼前看見的是故事。 在實驗劇場的80分鐘內,鄭尹真與高俊耀用著每一刻,為《暗》劇質問與回答著兩個問題:「故事為何需要述說?要怎麼說?」劇場性便由此長出。劇場的調度召喚了跳躍時空與材料的驅魔師,同時作為角色與象徵,也召喚了「鬼」,即不在世之人迫切想說出的。鬼經由死亡自然成為了所謂「歷史」,《暗》劇也成為了講述歷史的故事。 不想被歷史沖掉的聲音是不願為新朝代的到來而赴死的奴婢,也是領著觀眾和驅魔師到1950年代馬來亞的阿梅。在英國殖民與馬共殘黨共存的背景下,鄭、高兩人質問、詮釋、體現與轉換著故事和視角,逐漸織造出阿梅所寄怨的時間軸。面對英國的軍官、馬共的青年,阿梅被框限在劇本所說「大時代總需要愛情點綴」而要選擇相信其中一方的二元可能。馬共殘黨在森林裡勉強存活時,阿梅最終進到了軍官的宅邸,看見了英國人某種寓言式的捕獵戰績;多個不同殖民地所獵得的動物屍身被拆解、拼接,而阿梅的對自身的認同也與身體一同被英國富足的想像所被吞噬。她成了盲目的追求著軍官高俊耀口中「漂亮口音」的Portia。對於階級的投射與殖民主義所壟斷的人生可能性,在阿梅與Portia之間的靈肉拉扯被體現出,宛如夜宿破廟的書生屍身,在兩個想要據其為己有的鬼之間被搶奪,卻只證明了書生靈魂本身的死亡。 但阿梅不是Portia,她並不是英國人,軍官承諾的英國大廈矗立在台灣。她供出的馬共秘密成全了英國,卻沒有成全她對英國的想像。Portia只是故事,像阿梅等待著英國軍官的到來時,在電視裡的播映那些不同語言的五光十色。大廈中的電梯同時象徵了殖民階級謊言對於時、空的承諾,阿梅期待脫離自身在地理上與時間上的當下,都被電梯在同一個位置上下時所提供的期待而消殞。最終她的生命本身也成了故事,由高俊耀「驅魔師」所驅散。與此同時,時代轉動,而故事原本寄居的身體失了對過去的追求。歷史被剩下故事,而故事「被說出」後,更只剩下連影子都不留的、活在「過去」的「驅魔師」。 《暗》劇巧妙地將敘事本身作為質問與論述。藉由劇場的現場性作為媒介,《暗》劇以故事的召喚、上身與演員的所謂「腹語」迫使我們去面對歷史的現實和故事的虛構兩者的相互成敗,還有人是如何對

-

焦點專題 Focus 創作脈絡

焦點專題 Focus 創作脈絡語言的身體性與創作中複數結構的養成──高俊耀

「叮噹.叮噹噹咚,噹咚叮噹叮.噹咚。叮噹叮噹噹咚.叮咚,叮噹叮噹咚.叮噹咚叮噹叮咚」(註) 黑暗的牯嶺街小劇場裡,近乎空台,兩位演員重複如催眠般哼唱著神秘的音節,伴隨著儀式性的身體動作重複,揭開一樁馬來西亞搶屍案的故事。 這是2011年禾劇場製作、高俊耀與蔡承燊共同編劇的作品《死亡紀事》,也是我第一次接觸高俊耀的作品。多年過去,劇本之議題還能抓握,故事中細節記得少許,倒是那貫穿全劇的吟唱,和演員兩人分飾多角、快節奏的附身式表演,想忘也忘不掉。 這是高俊耀劇場編導演當中,「聲音寫作」策略和演員身體的複數結構一次趨近完熟的表現,也是其創作脈絡的核心。本篇文章將以作品觀察與訪談的視角,解析這些特徵在高俊耀的創作生活中,是如何從馬來西亞時期開始累積、又如何在往後的作品與修習中深化,逐漸形成一可見脈絡,並發展至如今更為精細複雜的創作方法。 於馬來西亞的劇場創作時期,深信生活中政治性無所不在的高俊耀就時常以時事入作,如1999年以安華與馬哈迪政治鬥爭為背景創作的《K》。他以從小對閱讀的喜愛所培養起來的文字敏銳度,導入劇場文本當中。不過不時在編導演3個角色之間游移的他很快意識到,劇場文本最終是透過身體與聲音的展現,於是在寫作過程必須已先蘊含一定的身體性。

-

焦點專題 Focus 觀察筆記

焦點專題 Focus 觀察筆記「因為我愛演」:生活透過劇場身體的「道成肉身」

高俊耀的作品當中具有亞洲移民主體境況的社會關懷、對當代資本主義社會的反思,和以劇場改編經典文學的特色。2014年與師承周逸昌、習梨園南管的鄭尹真共組「窮劇場」後,更是在獨創與改編作品中皆關心傳統戲劇與當代劇場的相互映照。 近年作品如跳脫原作角色與文本的《紅樓夢續》;以及與江之翠劇場聯合製作,從宋元南戲《朱弁》劇目溢出、連結1950年代台灣政治犯角色互文的《感謝公主》,從中皆可看見高俊耀劇場生涯早期透過直覺與實驗過程所發展的創作方法,不斷在與其他體系相會之下,持續變形、深化。 於是當我們意圖梳理與剖析這樣一位作者的創作核心時,時常圍繞著其在傳統與當代劇場軸線的移動與融合;或是作品回應社會議題與身分認同的藝術功能。這些主題是如此豐富、切題且重要,讓我們以為它就是創作者的使命、唯一核心,好似一切行動皆繞著此點、遵循清晰軌跡在旋轉。 當然,這樣通透的運動是創作者多年耕耘的結果,不過去試圖論述另一種模糊而流動的運動,揭開過程與細節,或許能夠幫助讀者與觀眾理解一位創作者的養成。 與其說作品能夠代表其作者,不如說作者總是透過作品表現其生活在世界上的主體經驗。如同圍繞著作者而延伸出的一群動作,裹上層層抽象皮膚,創作者不自覺地透露著其氣味與觸感,意圖與其他世界交會,展開對自己、他人和周遭世界的理解。此經驗不僅是主動的意識,也經由被動的綜合,形構著自我與人格的表達。 「讀了戲劇系後,就理直氣壯地寫劇本、當導演具體實現『我不是我』或許隱隱意識到內在有個非常惶恐,不曉得如何應對急遽變化的小孩吧。」 這段文字出自2020年出版的《親密:高俊耀劇作選》當中文集與自序。我們似乎終於有機會稍微窺見創作者自述的內在絮語,並尋找初期某種根植於生活經驗的創作核心,也就是某個「故事起點」與其在日後作品累積下的蛛絲馬跡。 其中「理直氣壯」這形容特別引人玩味,或許每個人都在實驗某些身分、某種手勢,讓其能夠參與世界、與他人連結。 「對我來說,作品與劇場創作是梳理他我關係、自己與世界的關係的一種方式。」高俊耀說道。從最生活的層面說起,高俊耀家裡開餐廳,那時候沒有智慧型手機,店裡總會放報紙讓客人配飯吃,它也成為高俊耀認識

-

焦點專題 Focus 影像記錄

焦點專題 Focus 影像記錄高俊耀的港片小宇宙

許多劇場創作者都會有只有自己才看得懂的筆記本,上面畫著一格一格走位圖和場景解說,高俊耀也不例外。不過在這教課與創作手記的其中一頁,倒是出現比較特別的東西。那是他在一堂講香港電影的課程預備筆記。 長得像符號的手寫字有著圖形結構,很像什麼神秘的練功心法,其實是高俊耀腦中的港片關係圖。以「港迷」自稱的他,雖然如今的他不再港片成癮,不過當以港片為主題進行聯想時,他可以擴展一圈又一圈,跟你細說英雄角色塑造從1980年代至今的變化、喜劇拍的發展、切入社會階級矛盾的主題流行等,儼然自成一派港片影像哲學。 「我在小地方長大,會播放的電影或是香港連續劇的主題,以腥羶色為主。從小看到大,一開始就建立了我看戲的角度,說不影響是不可能的,後來接觸到其他藝術電影,才慢慢被打破。」

-

焦點專題 Focus 側記秋天藝術節座談「特別企劃╱題外話:跟創作無關的事」(上)

焦點專題 Focus 側記秋天藝術節座談「特別企劃╱題外話:跟創作無關的事」(上)採集生活的鍾適芳,探訪中間地帶的高俊耀

「本場講座,沒有亮點、沒有攻略,純然聊天。」主持人賴依莉如是開場。 9月初的「題外話:跟創作無關的事」講座,集結2024年秋天藝術節的4位創作者,舞台布置如客廳一樣,卻又聽賴依莉隨後自嘲:「大概會有人詢問,既然是與創作無關,為何仍要選在劇場進行這場座談。但老實說,劇場是我們覺得最親密的地方。」在這樣既是公開又可以私密的場所,眾人彼此相遇,聽一場「與創作無關」的故事,關於這些創作者如何成為他們自己,也關於他們的生命印記如何匯流成河當日,賴依莉沒有說謊,創作者也如實努力地不談創作,然而他們的日常經驗,樸素卻充滿力量地、讓人有一種「藝術,原來如此」的輕盈之感。 4位創作者分別是:《人之島》的編舞家王宇光、《島嶼恍惚》編舞家林宜瑾 、《暗夜・腹語・鬼托邦》編導及演員高俊耀、《我們在此相遇:還在水裡》音樂影像現場藝術總監鍾適芳這些創作頭銜,撇開作品名稱不談,也都是他們長年掛在身上的。不過,在這場講座以後,或許我們能夠從另一個角度去認識他們。 因此,不妨讓我們按照順序,讓這些介紹從頭來過。他們分別是:釣到一隻大魚的王宇光、在三合院闖蕩的林宜瑾、在餐廳裡寫作的高俊耀,以及10歲那年受到毛利族民謠所震動的鍾適芳。 如果你對後者的介紹更感興趣,那不妨跟著文章順勢讀下去。且因4位藝術家分享內容豐富,文章將拆分為上下兩集,本篇聚焦在鍾適芳如何採集生活的塵埃,以及高俊耀如何聊起他童年的餐廳光景。

-

焦點專題 Focus 側記秋天藝術節座談「特別企劃╱題外話:跟創作無關的事」(下)

焦點專題 Focus 側記秋天藝術節座談「特別企劃╱題外話:跟創作無關的事」(下)重新與世界連結的林宜瑾,釣起命定大魚的王宇光

「本場講座,沒有亮點、沒有攻略,純然聊天。」主持人賴依莉如是開場。 9月初的「題外話:跟創作無關的事」講座,集結2024年秋天藝術節的4位創作者,舞台佈置如客廳一樣,卻又聽賴依莉隨後自嘲:「大概會有人詢問,既然是與創作無關,為何仍要選在劇場進行這場座談。但老實說,劇場是我們覺得最親密的地方。」在這樣既是公開又可以私密的場所,眾人彼此相遇,聽一場「與創作無關」的故事,關於這些創作者如何成為他們自己,也關於他們的生命印記如何匯流成河當日,賴依莉沒有說謊,創作者也如實努力的不談創作,然而他們的日常經驗,樸素卻充滿力量地、讓人有一種「藝術,原來如此」的輕盈之感。 4位創作者分別是:《人之島》的編舞家王宇光、《島嶼恍惚》編舞家林宜瑾 、《暗夜・腹語・鬼托邦》編導及演員高俊耀、《我們在此相遇:還在水裡》音樂影像現場藝術總監鍾適芳這些創作頭銜,撇開作品名稱不談,也都是他們長年掛在身上的。不過,在這場講座以後,或許我們能夠從另一個角度去認識他們。 因此,不妨讓我們按照順序,讓這些介紹從頭來過。他們分別是:釣到一隻大魚的王宇光、在三合院闖蕩的林宜瑾、在餐廳裡寫作的高俊耀,以及10歲那年受到毛利族民謠所震動的鍾適芳。 如果你對後者的介紹更感興趣,那不妨跟著文章順勢讀下去。延續上篇,本篇聚焦先後造訪過印尼的林宜瑾與王宇光,分享他們的生命因為那趟旅程,曾彷彿與自然連結的那一刻。

-

戲劇 文學與劇場的多重互文

戲劇 文學與劇場的多重互文《誰在暗中眨眼睛》既冷且熱的現世關照

10月,連續陰雨瞬間終結了整個夏季的燠熱。在灰陰的日子,走入動見体近河濱的排練場,時間好像跟著緩慢了下來。與導演符宏征的對話,不快,卻深刻,也讓時間更為凝鍊,阻隔外頭的車水馬龍。 在出入之間,尋找原著精神 符宏征凝練的話語,在談到王定國的小說卻有火花迸發。他總是露出興奮的神情,像是遇到知己:「王定國的小說結尾常常會戛然而止,讀的當下會覺得:怎麼會這樣?怎麼不揭露多一點?但這個不揭露也是我做戲的風格,有所保留、有時候不太直接地去留白。」對他而言,王定國的小說平衡很好,故事簡單不複雜,卻舉重若輕,能入世也可以出世;乍看通俗,卻能深刻呈現人心與人性的幽微。作者的情操與人格也在適切的書寫距離中展現。這次的5個小品也以小情小愛為主,格局不大,卻很悠遠。 「這東西,做不好就真的有點8點檔。」他因為實在太喜歡王定國的文字了,更造成前期發展卡關:「卡死在是,我找不出自己的故事,都要跟他的故事走,甚至想說算了,不要變成作品,保持未完成,永遠用讀劇的方式去介紹王定國。讀劇就可以大量使用我覺得裡面很棒的文字。」為了突破己身盲點,符宏征邀請高俊耀加入編劇。 高俊耀不滿足於符宏征選給他的10篇短篇,又自己大量閱讀王定國的其他作品,以自己的方式尋找新的切入點,尤其鎖定其文字中展現的時代感。此次《誰在暗中眨眼睛》選取原小說集中的〈本壘〉、〈蝴蝶〉、〈六月下午的家〉,並加上《神來的時候》裡〈顧先生的晚年〉與《夜深人靜的小說家》的〈櫻花〉,共形成5個小品。各篇章故事獨立,卻也保留王定國小說裡絕妙的互文,並藉由垃圾車的樂音銜接各篇章。兩人不囿於原著,以忠於原著精神為共識,層層解碼王定國的文字,共同對話。從原著,到劇本,再到演員表演,轉譯的過程也形成一種互文。

-

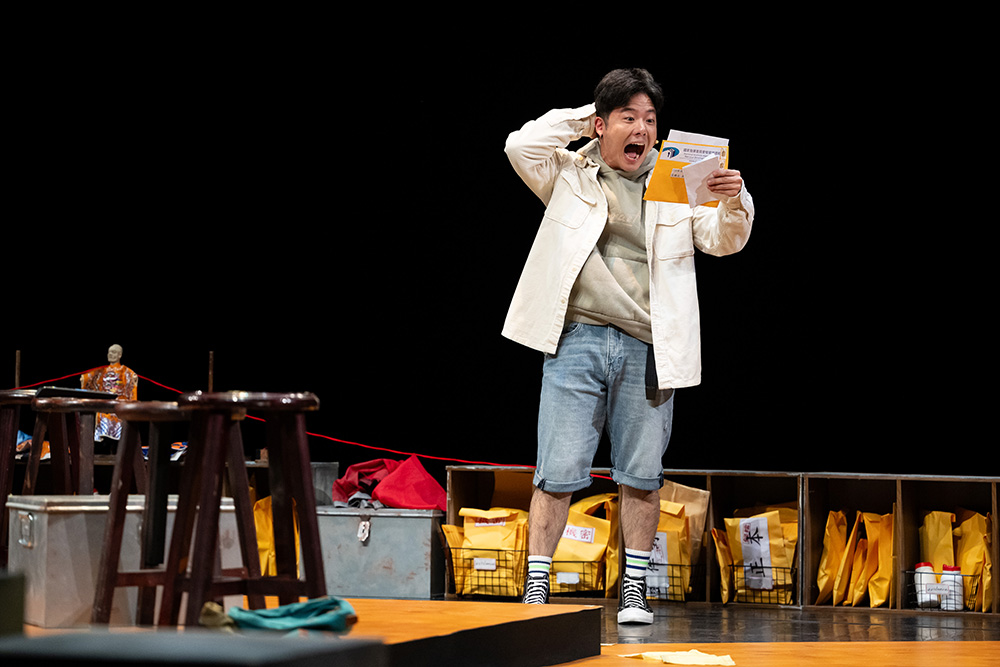

戲劇 探索人的精神狀態 《大世界娛樂場Ⅲ 白日白晝》

「賭」讓人跟命運如此靠近

跟隨同系列前作,編導高俊耀的《大世界娛樂場Ⅲ 白日白晝》持續挖掘「賭」與現代社會更深層的內在連結,從賭的外在世界,進入到「人在這裡面的一種精神狀態」高俊耀認為,賭為人們開啟了一個巨大的想像,提供了一個跟命運接觸的機會。而依循著窮劇場對聲音與肢體的探索,這部直面現實社會的作品,「我們不傾向直接搬演,而是在整合消化之後,放入創造的角色和情境裡訴說。」

-

2026北藝學院春季課程3月展開 以「劇本文本」為核心探討劇場可能性

延續去年春、秋季,北藝學院於2026年春天推出「構作與創作」課程,將自3月至5月,以「劇本文本」為核心,透過9堂講座與3場工作坊,深入探討文本在當代劇場中的角色與可能性,期待能讓初入劇場的創作者、具備實務經驗的編導與表演者,或對文本與當代劇場有高度興趣的觀眾,皆能獲得可轉化為創作實踐的觀點與方法,並進一步思考文本如何在不同創作語境中被轉譯、拆解與重組,進而發展出能跨越語言與國界、回應多元文化脈絡的創作。

-

金獎導演高俊耀二度聯手身聲劇場 《眾神的國籍》揭開被遺忘的歷史幽魂

如果神明也曾是流離失所的鬼魂,祂們的家在哪裡?當戰火劃分了新的國界,那些被迫滯留在異鄉的神祇,是否也成了沒有國籍的難民?身聲劇場新作《眾神的國籍》將於12月12日至14日在國家兩廳院實驗劇場登場。本作由甫獲第22屆台新藝術大獎及第一屆臺北戲劇獎最佳編劇的高俊耀執導,這也是他繼前作後二度與身聲劇場深度合作。全劇以獨特的「寓言體」形式,結合身聲劇場標誌性的「演樂舞合一」美學,在詩意的聲響與肢體中,引領觀眾重返那個混沌的戰後時空,凝視那些在帝國崩解下,人變鬼、鬼變神,關於回家與流浪的輪迴故事。

-

封面故事 Cover Story 請回答

封面故事 Cover Story 請回答得獎了,然後呢?(上) 獎項背後的真實效應

Q1:一座獎盃,能改變一齣戲的命運嗎?

-

封面故事 Cover Story 請回答

封面故事 Cover Story 請回答得獎了,然後呢?(下)就是最大的成就嗎?

Q1:一座獎盃,能改變一齣戲的命運嗎?

-

窮劇場與江之翠劇場《感謝公主》 回望複雜交織忠義與情感

榮獲第22屆台新藝術獎年度大獎及第35屆傳藝金曲獎評審團獎的《感謝公主》,將於7月25日至27日在臺灣戲曲中心小表演廳盛大演出。這齣由窮劇場與江之翠劇場聯手打造的跨界力作,結合南管古音與當代新文本,透過兩段跨越時空的歷史故事,深刻辯證個人在時代洪流中的命運、信念與身分認同。

-

首屆「臺北戲劇獎」 同黨劇團《父親母親》奪最佳戲劇獎大獎

臺北市政府文化局主辦第一屆「臺北戲劇獎」的頒獎典禮,於2025年7月7日晚間在臺北表演藝術中心球劇場盛大登場,最佳戲劇獎由同黨劇團《父親母親》奪得,特別貢獻獎得主為財團法人紙風車文教基金會。

-

話題追蹤 Follow-ups

劇場,是可以理解彼此的場域

過去10年,隨著臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、臺灣戲曲中心、臺北藝術中心陸續完工,加入原本孤單的國家兩廳院行列,台灣劇場圈因而進入圈內人戲稱的「大劇場時代」。再加上地方文化中心整裝改建、也有不少空間挪作表演空間使用,整體座位席╱待賣票數翻了好幾倍。業界討論逐漸從「場館不夠用」,轉移到「觀眾在哪裡」的困惑。(註1) 「觀眾在哪裡」不只意味創作生態的市場考量、產業結構與成本回收。表演藝術既然作為現場藝術,唯有觀眾的存在,才能實現作品的存在。撇開利益取向的商業操作不談(雖說談「錢」也很重要),創作者面對什麼樣的市場、去哪裡尋找潛在觀眾,事實上也都本於「如何用創作和觀眾建立關係」。本文因此自音樂、舞蹈與戲劇領域,訪問捌號會所、壞鞋子舞蹈劇場(後簡稱壞鞋子)與窮劇場,一探創作者以團隊為出發點、和觀眾連結的策略與思考。

-

藝@書

由島至島 語言、聲音交疊出的詭譎處境

旅台多年的馬華劇場編導高俊耀,將三部劇作〈死亡紀事〉、〈親密〉與〈大世界娛樂場II〉結集為《親密:高俊耀劇作選》,從中可以看出其擅長調度語言與聲音,讓讀者隨之迷眩,掉入生命幽微,也藉著劇本觸及的多個島嶼,映照出其間國家與個人生命的詭譎處境。

-

演出評論 Review

「後.真相」劇場與文本對決的真實

以詹明信後現代主義的理論,套用在這三齣戲上,其主要特徵為「主體的死亡」:王嘉明所要表述的沒有中心和意義;「客體的溶解」(真實消失了):高俊耀要主客不分、卻更顯見歷歷分明;語言則為「符徵之流」:李銘宸符徵與符旨的斷裂,符徵不再對應去「回譯」成它們的符旨。但以過往理論如此套用現今的製作,亦沒有多大的意義,只是再次驗證所標榜的實驗創新早已有前人所為。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial不只是改編

改編,向來是劇場中常用的手法,但是創作者如何在原著的基底下展現自己所想,而又不失原著的精神,這往往都是很難的課題。曾以《奧塞羅》一劇在台灣深受好評,現今歐陸當紅的導演凡.霍夫,無疑是拆解經典的箇中好手。而將在五月底TIFA登場的《源泉》,雖是他第一次改編自小說的作品,但自二○一四年推出後,就受到全球劇場的矚目。 這次他挑戰的同名小說《源泉》,為作者艾茵.蘭德歷經七年撰寫,於一九四三年出版的第一部長篇小說,也是奠定作者於世界文壇的崇高地位的作品。原著影響力之深遠,其探討的議題業已進入思想與哲學的領域,但在蘭德的筆下,除了小說本身的所探討的議題深刻外,每個主人翁都亦有血有肉,並富深厚的人性,這也是成為凡.霍夫第一眼相中本書,吸引他改編的原因。當然,在書中圍繞的理念之爭及直指創作本質的種種質疑與探尋,更是成為導演亟欲將它般上舞台,要與觀眾共同思索的主題。但如何將共計九百八十頁、上下兩冊的鉅著,搬上舞台?並藉著劇場的空間流動,以多角度的視覺呈現多方面的議題,提供觀眾一個獨特的視角、傾聽和思考的可能?這絕對是考驗及體現凡.霍夫導演的功力所在,相信也是每位觀眾在看完演出後回味、讚嘆之處。 同樣是改編,也同樣的要在五月份登場的「新點子劇展」,這次以「後.真相」為題,讓導演王嘉明、高俊耀、李銘宸對上莎士比亞、品特與戈爾德思,開展另一種改編與創作的型態。在古希臘,劇場就是一個辯證的場域,一個追尋真相的所在,但在這個社群網路與即時通訊軟體氾濫的年代,因「後真相」現象下所催生的許多狂人、網紅與民粹的此時,劇場,或甚而藝術,又能發揮它多少的功能?或是該站在何處、以什麼樣的關係鏈結、角度切入,才能在現代人的生活中發揮它的應有的影響?我想,這是觀眾與藝術家在看戲、作戲的同時,更值得思考的方向,相信也是這次「新點子劇展」以「後.真相」為名,背後的真相。

-

焦點專題(二) Focus 高俊耀的《親密》

偷渡品特 留下曖昧、藏匿真相

高俊耀的《親密》並不以哈洛.品特的任何一齣戲為底改編,而是設法以品特的作品結構出發,編寫全新的劇本,「我會說是『偷渡』,這個概念很有趣,好像我把一個東西變成我的了。」如果真要說的話,《親密》與哈洛.品特的《往日時光》有些接近,品特劇本特有的曖昧性,也在此發揮,從嬉鬧到認真再轉為曖昧不明、從誠心獨白到恣意說謊最後創造過往,真相即使不清,卻也能從中發現試圖構建權力的野心,以及彼此勢力的潰散或消長。