魏海敏

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review如果她不是慈禧──隱藏在名字後的她們

這應該是今年TIFA最熱門的戲了吧? 今年台北的幾個藝術節整合起來,讓TIFA的節目型態豐富了起來,演出場地也從國家兩廳院延伸到其他場館。《女王的名字》是我在看TIFA節目表時第一個放入清單的演出。我對京劇的認識非常有限,但我很確定,魏海敏演出的絕對不會是我看不懂的那種京劇,更不會只是京劇。當然,對於慈禧這樣一個被各種戲劇小說翻遍了人物還能有多少呈現價值的好奇心,更驅使我一探究竟。 劇名《女王的名字》將創作意圖明白揭露,我們將看到的不是那個坐在簾後,必須依附兒子名聲翻弄天下的太后,而是一個擁有實權且明揭於人前的女王。其實我們並不確定慈禧的名字是什麼,她的姓氏是葉赫那拉,人們對她的稱號從慈禧太后到長達數十字的尊封,不可盡數。她掌天下權,背負了毀敗王朝百年基業的罪名,但終究是依附在皇權背後的后妃。女王(Queen)的權杖她從未擁有,女王的稱號她不敢奢望。 演出前半段從慈禧的觀點,順著西逃的路線綴起她人生中重要的回憶:紫禁城裡的後宮、圓明園的戲台、避難的清真寺、最終安身的西安。我們順著路線的延伸梳理出她的回憶:母憑子貴的機運、戲裡戲外的愛情歡愉、逃離群力中心的難堪、母子離心的傷感。後半魏海敏飾演慈禧以外的其他角色,呈現同一事件中其他人物的感受:渴望新事物的珍妃、極力擺脫母親控制卻又有所顧忌的皇帝、看似無聲實則權重的慈安。女王抑或后妃的稱號已不重要,我們看到為生存而前進的女性如何順勢而生,應運而活,謹慎小心地維護著那從不屬於她的天下。這個女性或許是慈禧,又或者是那個革命不成終成犧牲品的珍妃,也可能是永遠坐在簾後的慈安,或是無聲端坐的隆裕。 從演出的形式來看,「轉換」是貫穿整部作品的主題。隨著演員扮演角色的轉換,觀眾的焦點從第一幕中的慈禧轉移到第二幕中的其他角色。通常這樣的轉換憑藉的是舞台機制和設計上的轉景,而在這部作品中憑藉的是演員主體轉換而引導的焦點轉移,從硬體式的視角轉換改為演員引導式的軟性轉移。這樣的轉移不僅限於視角呈現,在音樂元素的使用上更加彰顯。 第一幕的音樂元素大多出現在回憶中的戲曲橋段,呈現傳統京劇的唱念做打。第二幕在傳統京劇元素外加入白話唱詞,雖是京劇鑼鼓演奏,歌詞卻是類音樂劇般的白話,唱腔貼近流行音樂的男女對唱。口白搭配探戈的節奏,內容雖是京劇唱白,卻營造出RB

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review舞台語言的互文性

王熙鳳被視為《紅樓夢》中極具權力與手腕的女性角色,因此觀眾在閱讀文本時,往往容易以「陰險狠毒」、「心狠手辣」的標籤去框定她的形象。那麼,如果觀眾帶著這樣的第一印象走進劇場,青春版的王熙鳳是否也會被固著在某種「程式化」的想像中,而失去改變的可能? 打破標籤的王熙鳳? 在青春版演出中,王熙鳳的情緒轉變打破了這樣的預設。當她面對情感背叛時,並未失控地怒罵,而是冷靜地謀劃。她以寬容大度的姿態重塑自我形象,讓眾人誤以為她為了家庭、為了丈夫,成了一位體貼夫君、賢慧的夫人。但這樣的善意只是表象,她真正的心思則是緊密布局、步步為營:從放任街坊鄰居知曉風聲,到用藥使尤二姐失去孩子,再到最後設局讓秋桐借刀殺人,每一步都是為了保留權力所做出的自我保衛。 或許放在今日的道德觀來看,她的手段令人質疑;但在那樣的時代背景裡,王熙鳳的選擇無疑是女性以理性與謀略,去應對體制的一種方式。這樣的角色演繹,讓我們看到的她並不只是「機關算盡」,而是一個能感受到愛與憤怒、傷與狠的活人。 這次青春版所呈現的,是一個重新被詮釋過的王熙鳳。正如魏海敏認為「在現在這個時代,推著他去傳授下一代的王熙鳳,不是魏海敏。」(註)當戲曲角色若僅以傳統方式複製,就容易流於形式;而當代演員重新進入角色、注入自身經驗,便有可能讓「她」再次活過,成為既經典又貼近當代的王熙鳳。

-

戲劇 不是慈禧的歷史翻案

戲劇 不是慈禧的歷史翻案《女王的名字》多音並陳 交織真相的無限可能

2025年由TIFA台灣國際藝術節與臺灣戲曲藝術節聯名共製的作品《女王的名字》,是由台灣京劇首席名伶魏海敏主動發起的製作,深受「慈禧」一詞吸引,京劇天后找來擅於從平凡日常中尋出歷史發展軌跡的劇場導演王嘉明統籌,覓得二度獲得傳藝金曲獎最佳編劇獎的陳健星合作,將透過歷史人物「慈禧」可能的經歷與回憶,交疊出人作為社會中的一員,承載時空多點座標之下,所蘊含的複雜多樣性,與真相的無限可能。 陳健星坦承,自己先去抽了塔羅牌(聖杯三)才敢答應編劇邀請;而王嘉明則笑說,除了陳健星,他真想不出來有誰能立基在傳統戲曲裡,同時能掌握現代劇場語彙,還能有辦法接受跟他(王嘉明)一起工作。《女王的名字》並不是這對「(王嘉)明、(陳健)星」組合的首次攜手,早在2015年唐美雲歌仔戲團年度大戲《文成公主》時,兩人即以導演與編劇的身分合作,但當時兩人只有在製作初期稍微碰面討論,之後便各自埋首工作,並未有太多往來切磋,這次面對京劇天后命題強烈的指定創作,兩人必須從零開始,一同處理龐大繁雜的史料揀選、面對多樣性的切入角度討論,並在當代與傳統的比例上拿捏嘗試,成為彼此24小時線上待命的並肩戰友,對陳健星來說是極具挑戰的創作模式;而對於習慣文字與排練並進的王嘉明而言,這次的創作路上終於不是孤身一人。 故事有單一解答,但真實沒有 「有時候人們需要的是故事而不是歷史,可是我們嘴巴會說,我們要真相。歷史有可能呈現真相嗎?我們連自己身邊人的全貌都不知道,但又實在太過想要一個確定的答案,所以很愛去簡化事情的過程,把它變成一個可以利用的故事。」王嘉明分享。陳健星觀察,導演時常在開會時提醒團隊,不要輕易將人物與事件二元化/兩極化,每個人都一定做過一些好事和一些壞事,據此分類為正派或反派太過武斷,而作為編劇,這次撇除呈現事件,而將焦點投向角色之間彼此隱約細微的關係張力之上。 劇中從未被呼喊過名字,皆是以各種身分稱謂作為代號的「慈禧」,在史料記載的70多年生命裡,掌權時期便將近50年,大半輩子都被視作一整個皇朝的權力中心,每一步決策都得罪一些人而讓另一些人歡喜;在留下來的海量正史與稗官野史中,她的形象更顯多元歧異:冷漠的執政者、嚴格的母親、殘酷的婆婆;但同時卻也是溫暖的朋友、開明前衛的新女性,更在藝術造詣與戲曲的推動發展上

-

聚光燈下 In the Spotlight 京劇演員

聚光燈下 In the Spotlight 京劇演員黃詩雅 演出屬於自己的千百面貌

京劇旦角中的「青衣」,因為戲中往往是端莊、嚴肅的正派人物,諸如賢妻良母、貞節烈婦等,最常被要求戲外的真實形象也必須舉止端正,甚至在流派嚴謹的年代裡,觀眾更無法接受這類演員跨到不同類型的角色演出。 但是,專攻青衣的黃詩雅,不只在當代戲曲場域不再受限於青衣行當,私底下的她更是個大剌剌的傻大姐,清麗淡雅的妝容掩蓋不了她爽朗天真的笑容,還有笑得燦爛的雙眼。 今年6月27日,她正式拜了梅派傳人魏海敏為師,在對傳統技藝、青衣行當的正統追求裡,卻隱隱約約地與我們認識的她有所抵觸、或是矛盾。正式拜師之後的黃詩雅會走向怎樣的演員之路,尚未知曉;但從她過去的3件事情學戲、信主與表演似乎看到了現在的黃詩雅是如何出現在舞台之上。 學戲:「模仿」與「好動」開啟未知之路 黃詩雅會進到劇校開始學戲,源於兩種基本能力:「模仿」與「好動」。 她笑說,早一年入學的她被媽媽認為是天才兒童,因為不到1歲就會向媽媽用英文要糖果吃,「candy please.」黃詩雅還記得那句英文,來自英文兒童卡通。只是,模仿而來的語言能力,一進小學後就破功。黃詩雅說自己的功課一落千丈,「從1年級開始,就對學科沒有產生興趣,剛開始起頭就不是那麼好。」但也觸發了另一種能力運動。 「我以前很喜歡上體育課,可以為了要上體育課,翹掉因為作業沒有寫而受到老師的懲罰(然後又再被處罰)。」黃詩雅說,也因為媽媽知道自己喜歡「動」,不喜歡念書,就在小學5年級那一年,打算送她到劇校唸書,那時候媽媽的說法是「可以一直動,然後不用讀書。」回答「好啊」的黃詩雅後來才發現,劇校要學科也要術科,要練功也要讀書,甚至那時候的她也只「聽」過「歌仔戲」,連知名的歌仔戲演員也說不出半個來。 入學的那一年,恰好是復興劇校與國光劇校合併為「國立臺灣戲曲專科學校」(現為國立臺灣戲曲學院)的第一年。那時的她還分不清劇種有哪些,更拿不準自己的興趣所在;同樣地,甫合併的學校也尚在實驗,初始的學生是歌仔戲、京劇、客家戲、音樂、綜藝(民俗技藝)等類型都得涉略皮毛,直到一年後才開始分科。她說,自己一開始想選的是綜藝科,後來又覺得每天練習又有點無聊,

-

戲曲 不只是紀念拜師梅派30年

戲曲 不只是紀念拜師梅派30年藉《在梅邊之緣》 魏海敏超越自己的人生與藝術

《在梅邊之緣》是魏海敏正式拜梅派大師梅葆玖為師30年後的紀念,說的是種緣分,在大師身旁,也在梅派藝術裡頭。 1982年,魏海敏在台灣已是京劇名伶,卻在赴香港觀賞梅葆玖演出後,深覺自身不足;兩年後,與梅葆玖對上話,也提出拜師的念頭,於1991年的北京正式成為入室弟子。梅葆玖雖於2016年辭世,但梅派藝術始終留存,於是在2022年的今日,魏海敏以三齣梅派戲《洛神》(與温宇航)、《霸王別姬》(與吳興國)與《捧印》,加上三齣與戲裡故事、典故相連的跨界新編作品《洛神引》(王安祈X張逸軍)、《虞兮夢》(采風樂坊)與《楊家魂》(台北曲藝團)為引子,既回應自身於傳統與創新間的位置,也打開這個時代對於經典藝術的想像。

-

新銳藝評 Review

走不出的魏海敏迷宮

我們並沒有看到魏海敏在每一個人生選擇背後所負載的歷史限制、所獲賜的獨立自主,我們也不能鳥瞰迷宮的全貌,或是找到通往此刻社會的迷宮出口。這樣一座困鎖觀眾的敘事空間,不正是戒嚴體制本身的重製嗎?終場耀眼地刺向觀眾席的熾白色燈光中,並沒有讓我感覺自己成為魏海敏版台灣史舞台上的主角之一,卻是錯愕地想起:這部劇不是要讓魏海敏演活自己嗎?縱使在劇中把誰都活過了,但是,她自己又被演到哪裡去了呢?

-

戲劇

後現代「懸浮」邏輯下,所製造的千年幻象

魏海敏置身於一個複雜時代中的一段艱難歷史,但王景生卻獨斷地把魏的生命語境壓縮在「人生如戲」的古典「虛化」陷阱,永遠在她角色扮演的記憶中尋找她的生命歷史,而對自己的愛與恨似乎缺少判斷,記憶與現存之間也失去連繫的共同脈絡,並終歸對自己的生命經驗少了多層次的理解,使得她像是對現實始終充滿迷惑之人。於是魏海敏在《千年舞臺》的存在性,就被王景生借她的文化身分,推入後現代「懸浮」邏輯下,任新生命政治擺布之人。

-

戲劇 《千年舞臺,我卻沒怎麼活過》

穿越自我與時代的時間敘事

「我覺得自己真實的生命,和舞臺上的生命好像是交疊在一起的。」京劇演員魏海敏的一生被戲緊緊聯繫著。從學戲到演戲,正是臺灣京劇及其時代背景的體現。《千年舞臺,我卻沒怎麼活過》之所以能夠成立,或許是時間既刻印在她所飾演的角色上,也烙印在魏海敏的身體上;同時,在化作藝術型態後,再也不囿限於個人生命之有限。

-

臺灣國樂團攜手梅派傳人魏海敏 化身雲崗天女、人間冬皇翩然獻聲

臺灣國樂團3月23、24日於臺灣戲曲中心大表演廳推出《在梅邊─天上人間》國樂京典音樂會,將傳統戲曲結合多媒體與全新編曲,體現國樂紮根傳統戲曲,帶來多元且創新演繹的精采節目。由臺灣國樂團攜手享譽國際的京劇藝術家、梅派傳人魏海敏、指揮江靖波、金曲獎導演戴君芳、榮獲金馬獎、金曲獎、金音獎三金得主呂聖斐擔任音樂統籌,以及舞台影像設計王奕盛、燈光設計王天宏等各界精英,聯手打造出獨樹一幟的影音盛宴。

-

特別企畫 Feature 年度現象10

意外不意外!?積極傳承,尋找戲曲接班人

2023年的戲曲舞台上出現最著名的兩場「意外」。4月首演的臺灣戲曲中心旗艦製作《鳳凰變》於演出前夕公告,主演張秀琴因腹部手術,體力無法負荷,「鄭克臧」一角,調整由張秀琴演出第一場及終曲,餘由她的女兒張心怡擔綱。6月底,唐美雲歌仔戲團《臥龍:永遠的彼日》演出前的總彩,演員許秀年身體不適,原定角色改由曾玫萍飾演,並調整部分內容。好在的是,同年《鳳凰變》台南場,張秀琴重新站上舞台(因體力問題僅出演其中一天);《臥龍:永遠的彼日》的高雄場、台中場,許秀年也復原並順利演出。 這兩場意外,雖使人擔憂國寶演員的身體,卻也讓觀眾看到青年演員超乎預期的優異表現,不管是在前一天快速調整角色、熟記台詞等,或是轉換心境,支撐家族戲班的重要演出。 世代傳承與接班,與其說是喊了好幾年的口號,不如說是劇團與演員無論在私人因素、團隊支持、或是政府補助下,已持續進行多年的事情。近年也發生了幾個比較標誌性的收徒儀式,像是2021年「當代傳奇劇場」創辦人吳興國正式收徒朱柏澄,歌仔戲國寶演員王金櫻與小咪收徒米雪、郭員瑜、林芸丞等人,2023年則是「梅派傳人」魏海敏在吳興國等人的鼓舞下,正式收徒黃詩雅、黃若琳與陳允雯。收徒過程更強調「儀式」本身,因而成為某種宣示,讓更多人看到戲曲被延續的希望,也突顯傳統戲曲在教學、傳承等方面都必須「手把手」,並形成師父與學生間的特殊印記。

-

名伶魏海敏收徒黃詩雅、黃若琳與陳允雯 梅派藝術開枝散葉

1991年6月,早已在台灣京劇界享譽名聲的魏海敏,深感自身不足,正式拜梅派藝術宗師梅蘭芳之子梅葆玖為師,成為門下第一位弟子。經過30餘年,2023年6月,魏海敏正式收徒黃詩雅、黃若琳與陳允雯3位年輕優秀青衣演員,在其傳承流派與創造當代的藝術路徑裡,自此有徒弟同行,延續並啟動梅派藝術的全新一代。

-

跨界對談 魏海敏X許峻郎

看見女性藝術家的覺醒、韌性和為此付出的犧牲

台灣國際藝術節(TIFA)年度大作《千年舞臺,我卻沒怎麼活過》,由王景生導演,魏海敏、張照堂、陳界仁3位國家文藝獎得主「同台」,透過張照堂1960年代「無頭」造像系列和紀實攝影,以及陳界仁在金門擎天廳、左營前海光劇校校址拍攝的影像設計,從回顧「京劇演員魏海敏」進而映現出「台灣人魏海敏」的時代輪轉,呈現如詩般的紀錄劇場形式。魏海敏在劇中重現6個經典角色的片段,此外,這位當代名伶首次在舞台上演出「魏海敏」的個人故事:戲是人生,人生如戲。 《千年舞臺》在國家戲劇院首演後,應「台積心築藝術季」邀請,於新竹縣政府文化局演藝廳演出。在新竹演出前,我們與魏海敏老師,以及資深戲迷、台積電文教基金會執行長許峻郎,就台上演戲、台下觀戲分享彼此的真實感受。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial她們的舞台 她們的人生

傳統戲劇、戲曲在每個地方或是民族的文化中,都是最具特色的一環,因為它向來與當地人民的生活密不可分,與娛樂、教育、宗教等密切結合,甚而有些還肩負著非純粹表演藝術的功能,例如在台灣民間廟會祭典中,戲曲就扮演著重要的角色。當然,每個傳統劇種在歷經數百年來政治、社會、經濟、文化等因素的變遷和衝擊下,也許曾各領風騷、盛極一時,但也會隨著時空的變換,在故事取材、演出形式、樂曲曲風等方面進行蛻變。 而這也是各種傳統戲劇、戲曲最迷人之處,正因為它們歷經了時間的淬煉,在每位藝術家的打磨之下,形成了屬於各個劇種獨有的「表演程式」。但是,這些「表演程式」後來也往往成為限制劇種發展的主因,因為在傳統戲曲表演中,演員的身體甚至是思考,都會不可避免地受到其無形的制約,在所謂「傳統」的表演形式下,專注於作工、技巧等,而忽略了戲劇的其他要素。唯有能在傳統的表演方程式下還能致力挖掘出與當代之連結的表演藝術家,才能讓那個傳統劇種在歷史的洪流中激起漣漪、掀起波濤。 「如果我硬是要去記、背誦,我可能也演不出好的人物。我們千萬不能僵化看待每一角色,而要時時刻刻地要把她當成第一次看到。當然,最重要的還是人物的內在,舞台語言的運用很重要,自身的經驗也很重要」讓京劇在台灣很「自在」的推手之一名伶魏海敏在本期訪問中如是說,而她就是那種能在傳統中不斷挑戰自我的藝術家。從她與京劇共度的五十年,就彷彿可以看到這漂洋過海而來的傳統劇種,在台灣疊巒起伏的縮影,而我們也藉著她,回顧了京劇在台灣發展的點點滴滴。而說到另一個在台灣發展扎根的大陸傳統劇種豫劇,就不可能不提及「豫劇皇后」王海玲,正如同〈祖師爺給的考驗,也揉出了「家」的形狀〉一文所寫:「常有人認為地方戲矮人一截,但王海玲認為,不是劇種不好,而是演得不好。於是,八歲的她開始學習,十四歲以《花木蘭》穩穩接下了棒子,在劇團解散、觀眾減少、傳承困難的危機意識裡,持續地唱、努力地演,直到現在。」傳統戲曲在當代要發展已是不易,而作為外來的中國地方劇種要在新落腳的土地上生根茁壯,自是更加困難,京劇如是、豫劇亦然。而台灣原生的歌仔戲又是如何迎向時代洪流呢?在本期的專題中,我們也請到出身歌仔戲世家,以外台民戲為主的春美歌劇團團長郭春美,帶我們一探其舞台上多變的表演

-

特別企畫 Feature

她扮戲 戲伴她

扮戲的她 雍容華貴 端莊清雅 俏皮可愛 溫柔深情 陰險毒辣 邪魅狂狷 落魄飄盪 褪盡鉛華 轉瞬之間 或男或女 一人千面 在戲裡的她,演過人生百回,甚至千萬回 與一場又一場的戲,相逢,然後相依相隨 舞台下戲伴著的她 又過著怎樣的人生? 循著時間的刻度 回轉、倒流,然後暫且聆聽 化作影像,寫成文字 她是誰 誰又是她 就讓我們這次不只看舞台上她搬演的角色們 還有她與她們的 舞台與人生

-

特別企畫 Feature 她扮戲 #魏海敏 京劇名伶

相逢甚好——魏海敏與台灣京劇主體性的建立

一九六九年加入劇校的魏海敏年方十一,和同齡被送入劇校的同學們相仿,有著雷同亦不足為外人道的故事。京劇是她和爸爸的連結,劇校是讓她吃飽穿暖、習得一技之長、減輕家裡負擔的出口。她在京劇極盛時學下老師字字推敲的老戲,或許想著唱主戲、有著成大角的企圖,但她大概是沒想到,未來的她,會是「舉旗造反」的旗手之一、會不顧處分地毅然赴京學藝、會創造出迥然相異於過往的新表演可能,並且,能和「台灣京劇」一起攜手走得這樣遠

-

特別企畫 Feature 戲伴她 #魏海敏 京劇名伶

平凡的生活 成就舞台上的不凡

「其實我的生活是很規律、很平凡的。很多人休息可能會大吃一頓,可能會狂歡,但我幾乎不會,大都跟著戲一起生活。雖然我的生活很規律,但我的腦袋是很天馬行空的。」魏海敏笑著說,台上的千變萬化,來自生活的質樸無華,而對於表演,魏海敏總是兢兢業業,認真面對每一次的學習歷練。「我的自信其實是建立於不自信。」魏海敏語重心長表示,她對於舞台上的每一轉瞬總是「敬畏」。「我的不自信建立在『我們能否準備得夠好、維持好的狀態。』最重要的是『敬畏心』。」

-

藝視窗 News

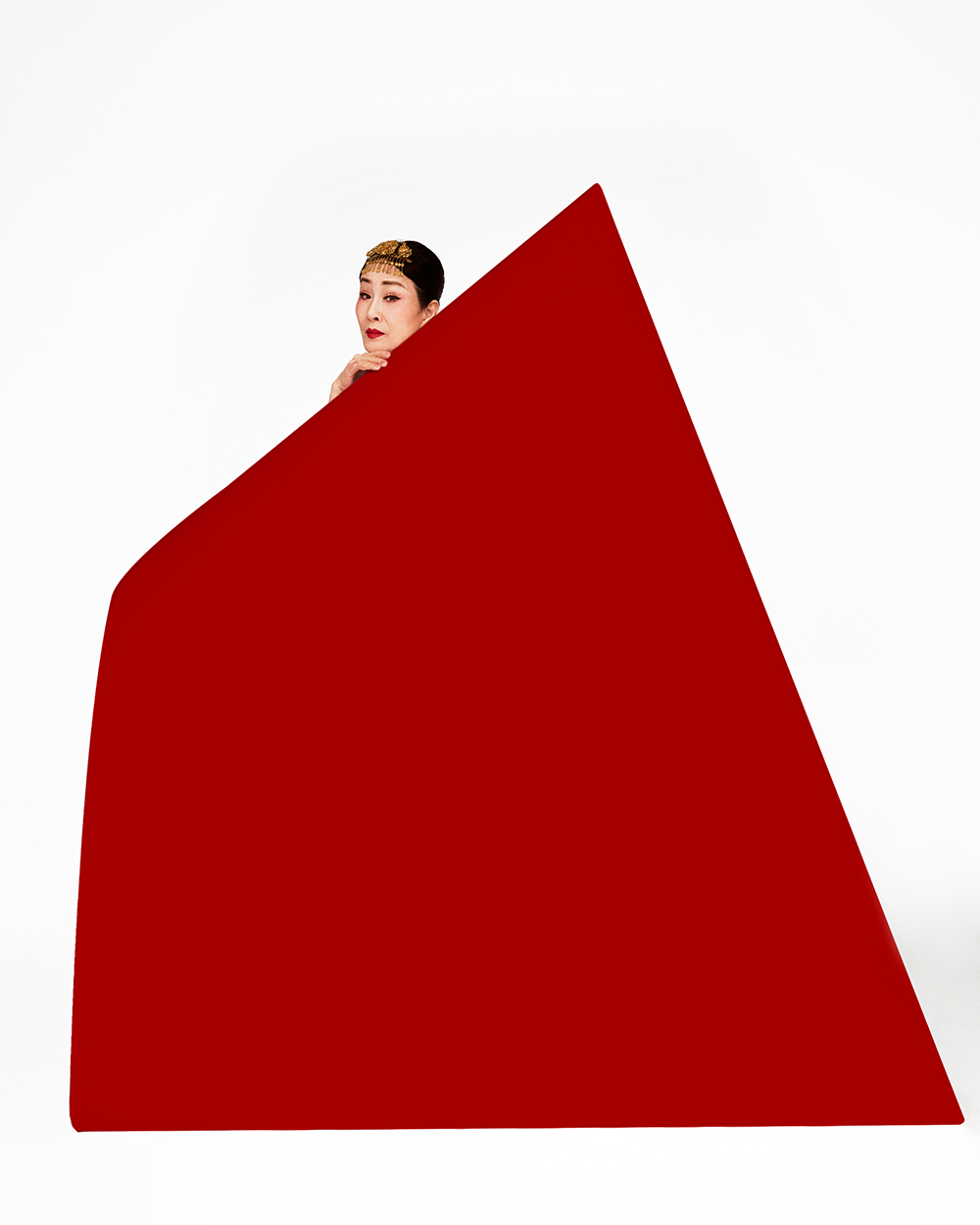

藝視窗 News「魏海敏 她和她們」特展 即日起於戲曲中心展出

【台灣】 「魏海敏 她和她們」特展 即日起於戲曲中心展出 由國立傳統藝術中心主辦的「魏海敏 她和她們」特展,自即日起至7月29日止,於臺灣戲曲中心.臺灣音樂館B1展出。展覽特邀攝影師范毅舜與紀錄片導演葉蔭龍共襄盛舉,以魏海敏在戲曲角色上的多樣面貌為主題,展現這位「人生如戲,戲如人生」的謎樣百變青衣。展場規劃「多媒體互動裝置」、「魏海敏起居室」、「魏海敏紀錄片」、「范毅舜攝影展」、「後台人生」及「百變旦角」六大展區,為觀眾揭開她一層又一層的神秘面紗,窺見魏海敏不同時期的京劇藝術歷程。 其中「范毅舜攝影展」特別以台南古蹟為背景,烘托魏海敏扮演過的十個經典角色如楊貴妃、穆桂英、虞姬、程雪娥、李桂枝、鐵鏡公主、敖叔征夫人等,透過范毅舜的鏡頭,深刻展現「魏海敏 她和她們」此一主題。而「魏海敏紀錄片」是一部魏海敏的「藝術生命史」,從小海光、當代傳奇劇場到國光劇團,以導演葉蔭龍的視角,以及與魏海敏多年來共同合作的藝術夥伴之對談中,照見這位京劇名伶從東方到西方,從傳統到現代,成長淬煉的點點滴滴。另還有特別打造的「魏海敏起居室」呈現魏海敏的生活空間,展示她日常生活中常用的傢飾、器皿、收藏小物、手稿、畫作等,彷彿穿越魏海敏的日常生活情境。 7月14日還有一場由魏海敏本人主講的「魏海敏談【她和她們】的邂逅」講座,並於7月21日舉辦兩場京劇臉譜手繪體驗。報名詳洽特展官網 weihaimin.com。 2018「亞當計畫」8月底登場 7月中開放線上報名 由臺北藝術中心主辦的「亞當計畫亞洲當代表演網絡集會」今年來到第二屆,將於7月30日起至9月2日,假臺北市客家文化主題公園舉行。今年內容包

-

城市藝波 Cities & Arts

「東方名家名劇月」邁入第十年 十七齣傳統展演聚焦浦東

由上海東方藝術中心舉辦的「東方名家名劇月」今年來到第十屆,於三月中旬登場,超過一個月期間將有十七齣廿三場戲曲演出,劇種涵蓋京劇、崑劇、越劇、黃梅戲、滑稽戲、評彈。台灣戲曲名家暨梅派傳人魏海敏就推出三檔演出,除了《金鎖記》和《王熙鳳》外,還有「在梅邊.九歌紀念梅葆玖先生逝世周年梅派曲集」,在此次「名家名劇月」中備受矚目。

-

即將上場 Preview 「在梅邊.九歌─魏海敏梅派曲集」

九首經典唱段 深深師徒情緣

去年此時梅葆玖辭世,今年自清明起,身為梅葆玖大弟子的魏海敏,將以不帶妝的清曲品賞會,示範包括《太真外傳》、《西施》、《宇宙鋒》、《霸王別姬》等九首經典唱段匯集而成「梅派曲集」,所選曲目不僅能體現梅派藝術的精髓,更可說是屬於魏海敏的梅派。從上海、北京到台北,書寫弟子對恩師的深深懷念。

-

紀念大師 In Memoriam

命中註定的師生緣

今年初,我跟老師說:「拜您為師也廿五年嘍!」他笑了笑說:「我也戴髯口嘍!」老師不怕老,知道每個人都會老,看待生命很豁達。此時此刻對我來講,老師好像沒有走,他的精神一直在我身邊,給我力量。我希望自己也能成為一位像老師那樣的演員,執著,無私,在別人眼裡是很溫暖的。