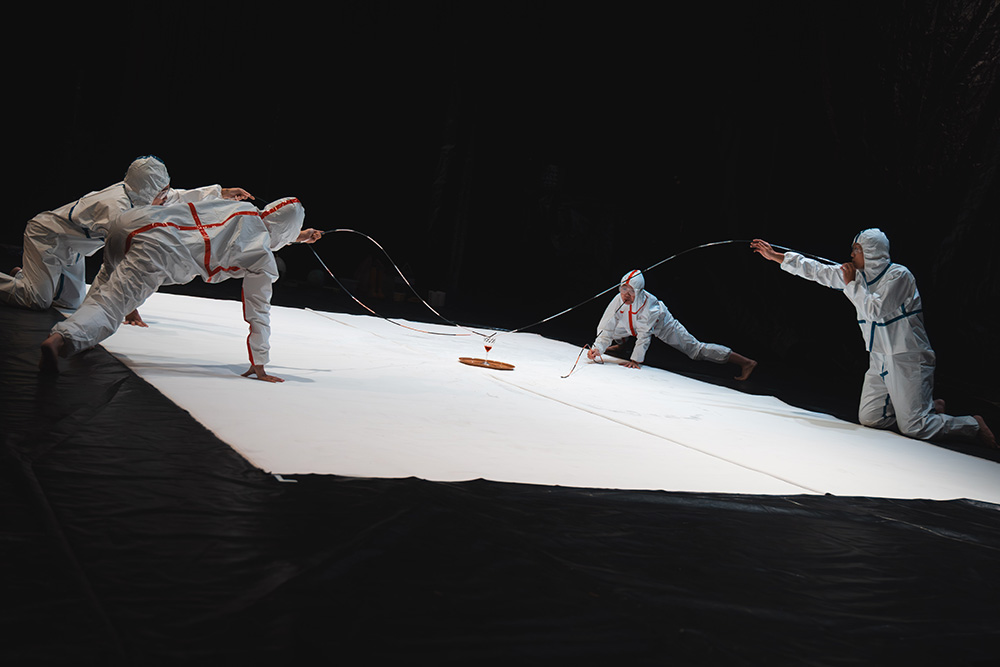

「我覺得自己真實的生命,和舞臺上的生命好像是交疊在一起的。」京劇演員魏海敏的一生被戲緊緊聯繫著。從學戲到演戲,正是臺灣京劇及其時代背景的體現。《千年舞臺,我卻沒怎麼活過》之所以能夠成立,或許是時間既刻印在她所飾演的角色上,也烙印在魏海敏的身體上;同時,在化作藝術型態後,再也不囿限於個人生命之有限。

2021TIFA《千年舞臺,我卻沒怎麼活過》

4/9-10 19:30

4/10-11 14:30

台北 國家戲劇院

「活著」與「活過」,將時間點鎖定在當下與過去,然後連結。從個人生命到生存時代,成為一種(或者,不只一種)時間敘事。

在《千年舞臺》裡,有兩條時間敘事:一是「京劇演員魏海敏」的表演藝術脈絡,另一則是身為「臺灣人魏海敏」的生命史。兩者背後對映著「活過」與「活著」的情境,也因這個作品的形式,跳脫表面的時間脈絡,展現了敘事的另種或投射、或隱喻——在這個舞臺上,六個魏海敏曾演繹的角色被提取出來,與她曾在這塊土地生活的經驗一同灑落,也許獨白、或許問答,然後穿透時空。

獨角戲作為創作方式 找到第一千零一面

獨角戲,往往讓觀眾在趨近真實的想像裡,直接將「劇中人」與「演員自身」畫上等號——甚至,創作者本就有此企圖。

在當代戲曲中,最為知名的獨角戲是當代傳奇劇場《李爾在此》(2001)。改編自莎劇《李爾王》(King Lear),從李爾王的瘋癲開始回溯,然後懺悔。吳興國將動輒近四小時的劇情濃縮在120分鐘。從原著中的9個角色到吳興國自己,不只是讓主演發揮「跨行當」功力,也開誠佈公地用「我」作為一個角色,探問「我是誰」。劇中人物與自我的連結,吳興國在自述裡述說,包含對師父的悔恨、李爾王性格的描繪。同時這也是他暫停團務後的復出之作,亦於去年成為他決定封箱的第一部作品,更顯其意義。

《千年舞臺》並不是魏海敏第一部「獨角戲」(單人演出的傳統戲曲折子不列入討論),除與美國導演羅伯.威爾森(Robert Wilson)合作、改編吳爾芙(Virginia Woolf)小說《歐蘭朵》(Orlando)外,當代傳奇劇場《樓蘭女》與國光劇團《孟小冬》雖非「獨角戲」,但其他人物多半是串場,表演與敘事都集中在魏海敏身上。但,相較於《李爾在此》明確將「我」標示出來,這幾部作品都將自我擱置到最後,突顯的是「性別」,或者是「女性」。

不管是改編希臘悲劇《米蒂亞》(Medea)的《樓蘭女》,用散文化的京劇唱段翻譯一位復仇的女性;或是《歐蘭朵》的數段獨白,在跨越性別、陰陽同體的過程裡,逐漸去認識「性別」是被社會所建構的分類;又或是《孟小冬》的坤生身分,讓她與生命中的三位男子產生不同層面的意義,而回到自身技藝與聲音的深入。這個過程裡,「時間」的意義被體現,甚至是提煉了出來。以《歐蘭朵》來說,永不衰老主角拉長了生命的實踐,同時體驗著對時間的超越,與時間帶來的限制。其所構成的不只是種時間敘事,反而回過頭追問著時間存在的意義。

長期以來,以男性、陽剛為主體的戲曲/京劇敘事,讓男性演員得以堂而皇之地解構自我、闡述自身;而女性演員的「我」多半作為探問「性別」的代名詞——看似深入議題,卻始終回不到每個女性的個體,直至近年。

其實,《孟小冬》裡有個聲音是屬於魏海敏的,也就是透過她三層不同聲音表現,並用孟小冬的經歷去隱喻魏海敏學戲的過程——但,所體現的較多是個「技藝自我」。於是,「演自己」確實是女性演員的一道難題;就如《千年舞臺》目前的資訊露出都說到——「你從未見過的魏海敏」。

她用了自己曾飾演的六個角色,來找尋這個「活過」的自己。從《慾望城國》、《王熙鳳大鬧寧國府》以來,怎麼成為經典「壞女人」;也別忘了,繼承「梅派」技藝的他,是最端正的青衣(註1)。一人千面,是演員奉行的最高準則,而我們會在《千年舞臺》裡看到魏海敏於時間裡慢慢回應「自己」的這一面——我說是,第一千零一面。