王墨林

-

表演賦比興

王墨林,這是你的責任

王墨林: 台灣劇場界,越來越難玩了。 最近常聽到這一類的話,在觀衆席裡。不好玩。前衛的不前衛,古典的不古典,跨界的一團混亂。想感動,又哭不出來。哭了又被人家笑低級,而會哭也是因爲看到舞台上正在演,就想到自己的不知道想到哪裡去了。 敍事戲劇沒有命題。肢體表演沒有系統。觀衆到底要看什麼? 有人就想到十五年前當時並不覺得那麼偉大但是現在想起來有那麼偉大的「小劇場運動」。現在多麼貧血。沒有出路。很多人這麼說。很多十五年前被運動過的人這麼說。 台灣小劇場死了,你說。王墨林說。 可是只是因爲死了一個田啓元你就悲觀嗎?還是田啓元的死正好死在台灣小劇場的死呢?──與其死的好,不如死的巧──那麼以台灣現代劇場史的眼光,是不是我們這些還活著的人都是虛幻的已經成爲襯托墨綠色的田啓元肖像的那一頁白紙? 這是你決定關掉「身體氣象館」的理由嗎?在田啓元死後五年,你能播報的台灣劇場氣象都只是小民小眼的小風小雨。沒有預吿性。比田啓元悲壯的是,身體氣象館要死,還找了你的老友,霜田誠二和那一票表演藝術者陪葬。在中正二分局的那兩個晚上,有人吃紙,有人吃泥巴,展現了胃的強大消化力──比起來,裸體很無聊。 霜田誠二。他先看雙手,手掌緊握又放鬆。重複幾次。宣吿一種無聊的等待開始。從隨身CD 和小喇叭裡放音樂。他從褲子口袋裡拿出湯匙,魔術師的表情出現在他臉上。把湯匙叉開,一根變二根。觀衆笑了。收進口袋,再掏出撲克牌,把撲克牌叉開,一張變二張。收進口袋去,再掏出手上緊握不知是什麼,突然發出警報響聲。左右手再來一次。脫衣服。握住巨根像握警報器一樣,觀衆看不出那是什麼,走向觀衆,展示那「看不見」。走回原點,換上無袖黑色汗衫和黑色運動短褲。原地跑步,上半身上下搖擺,臉上露出支撑不下去粗大的身體再勞動下去的表情。那一頭白髮。記得第一次看到他,第一次你請他來的時候,八年前,他的頭髮還是黑的。 接下來就很神奇。 他拿出一個雞蛋,對著一個玻璃杯,集中精力,然後把蛋敲進杯子的邊緣。剛好卡進一半而蛋沒有破。他再拿起另外一個蛋,同樣集中,再把蛋敲進去──兩個蛋的高度竟然一模一樣。重複。他拿起杯子,喝掉蛋白,把蛋黃吐出來,吐在蛋殼裡,用膠

-

紀念專輯

「重新」解構,「開始」了解

在後/現代主義的思潮影響下,語言的存在本質面臨考驗,姚一葦大聲疾呼:只要人存在,語言就存在,而文學就會不死。

-

專欄 Columns

專欄 Columns劇評難爲

「民生劇評」才見刊不到三個月,報方已接到許多來自劇團抗議的電話,以表強烈不滿。有的甚至質疑某某人「哪有資格寫評」當一齣戲不叫座時,我們往往會自我安慰地說曲高和寡,觀衆不懂;當另一齣戲不叫好時,我們也可以反過來說劇評看不懂。其實劇評人對一齣戲的反應本來就不一定要和毎一個或大部分的觀衆一致。如果一定得一致,要劇評何用?

-

座談會

家.祕密.通俗劇 《黑夜白賊》座談會

紀蔚然編劇的《黑夜白賊》,由李國修所栽培的女弟子徐譽庭導演。在巡演的過程當中,一般認爲這是屛風表演班相當重要的製作。針對這齣以一宗珠寶竊案,逐步暴露出家族祕密的「『反』推理劇」,以下座談會的發言分別從劇本結構、製作及導演手法,進行了深度的討論。

-

特別企畫 Feature

水痘出完了嗎? 「現代劇場硏討會」檢討會

找出自己的定位、困境,然後再找出自己的美學、歷史。似乎是「現代劇場硏討會」會後,大家都有的共識。然而,正如人一生當中一定要出的「水痘」一樣,會議結束了,台灣「現代劇場」的水痘是不是也都浮現了呢?

-

特別企畫 Feature

劇場中的台灣史

國立藝術學院戲劇系推出的《紅旗.白旗.阿罩霧》,除了以台灣史爲題材以外,其中涉及了歷史、劇場美學、語言、民俗素材的運用等問題。在以下的座談會當中,製作方面及劇場界的人士以此劇爲出發點,對劇場如何處理台灣史、民俗素材、等議題提出許多意見。

-

回想與回響 Echo

一顆劃過阿猴城上空的流星

今年五月十日的一齣屬於屛東自發的劇場演出,讓人眼睛一亮。展現出一種新的融合著現代女性與屛東某些特質而成的新氣象

-

劇場對談

台灣劇場有沒有「身體」?

他可不可以去學瑪莎.葛蘭姆、學車鼓?當然可以!他當然也可以去演一個提出女性主義問題的戲。可是,身體是什麼?身體能夠達到什麼狀態?它應該怎樣訓練?劉靜敏(優劇場藝術總監) 我們要談內在的身體,就得把腦袋的中樞主導權去掉。台灣現在談「身體」,大部分只是把身體官能化、器官化,「身體」的裡面,其實還有非常大的一個空間可以去探討。王墨林(身體氣象館負責人)

-

特別企畫 Feature

一粒不安的種子──王墨林

王墨林在台南、嘉義一帶度過他的童年,父親是奉公守法的小公務員,母親是不識字的山東大娘,家屋是日式房子,公家宿舍,就在台南監獄正對面。 他排行老大,下面還有兩個妹妹,母親常年做些手頭活兒、滷豆腐干賣,做手帕女工之類的工作以貼補家用,例行的家事就落在老大王墨林的身上。 他記得個子還不夠高,就坐在水槽上工作,所以他總得負責洗碗。他記得自己常推著抹布擦榻榻米,所以他愛勞動的姿勢;他記得隔壁本省阿婆炸丸子的油香,所以他最愛台灣小吃。 黯淡無光的小學初中生活,在王墨林口中有趣的事情不外乎:一次又一次在課堂上背不出課文,回家功課總是罰抄課文;再要不然就是他惡意說台語遭同學檢舉,下了課找同學幹架,寡不敵衆,徒遭一頓海K,外加「死豬仔」、「罐頭仔」(台語發音)的渾號。 僅是小學就換了三次學校,老師不准他參加補習,擺明了「放牛吃靑草」,多出來的時間,他看小說:《約翰克里斯朶夫》;他看免費電影,電影院快散場時事先打開門,他就看十分鐘的結尾部分。他在家院裡高來低去,爬上屋頂摘蓮霧、芒果,或者爬進屋子下的通風孔,老母雞總是把蛋下在那兒,他就躺在那裡嗅著屋底溢出來的霉味,極陰潮,平衡了生猛幽微的一顆心。 除了打架、翹課,王墨林也偷竊,他偷附近粉筆工廠的曬粉筆,偷台糖蔗廠的白甘蔗,偷媽媽在家裡四處藏著的私房錢,有一次他母親不尋常的縫被子,一邊揚言:縫被子是爲了把他送到感化院去,他模糊記得自己好像流了淚,決定改過。 王墨林對監獄並不陌生,他認識幾位在監獄執事的叔伯,特准他可以去監獄玩,那裡有同樣的霉濕味,犯人一個個剃了大光頭,他們對小朋友說故事,亦眞亦假,所以「身體氣象館」探討人和人的關係,光頭形象是一個基礎。 王墨林從紀德的書中找到了一句貼切的形容:「我是一粒不安的種子。」他從小就知道自己和別人不一樣,但不知道是那裡不一樣,因此他以冥頑惡行來逃避制式化。 在他的生命基調中從來就沒有「有一天他突然醒悟」,由少而壯,從靑到老,他一直都感到:如果不按照大家的遊戲規則去玩,就沒得玩!可是分明是個體的生命發展過程,豈能如此? 一粒不安的種子,就這樣在胚衣裡鼓動著不安的節奏,也敎別人不安。

-

特別企畫 Feature

諸神退位,群魔開始亂舞? 小劇場工作者座談會

從解嚴前夕開始有「精采」演出的小劇場,不管在演出的內容、形式、與議題上,都曾經有一新觀衆耳目的表現。小劇場近十年來所提出來批判的問題,不管是政治性、突破禁忌的議題、或小劇場的美學與身體上的問題,令人關切其後勢的發展。本刊特別邀請數位資深的小劇場工作者,和部分新新小劇場人一起座談。讓大家在檢討實際工作所面臨的問題的同時,也開始為小劇場下個十年整理出過去的脈絡和可以期待的前景。

-

文化政策

我們需要什麼樣的國家文化藝術基金會

由文化環保促進會針對國家文化藝術基金會舉辦的座談會,在第三場的討論中,表演藝術界熱烈發言,期待成立一個「聯盟」,以相互幫助、有效監督未來基金會的運作。

-

文化政策

我們需要什麼樣的國家文化藝術基金會

由文化環保促進會舉辦,針對「國家文化藝術基金會」設置條例通過的第二場討論會,與會的四、五十名藝文界人士提出了對未來基金會董事人選,及補助項目、方向的強烈質疑與積極建議。

-

文化政策

我們需要什麼樣的國家文化藝術基金會?

九月底,國家文化藝術基金會設置條例在立法院三讀通過。未來基金會將在十年內募集一百億,並取代目前文建會對國內藝文團體的補助業務功能。補助系統由「官方」轉移至「民間」,基金會未來如何運作、文建會日後的定位、如何與基金會功能相輔,以爲國內文化發展創造更寛廣的空間,成爲了藝文界近來關心的話題。由「文化環保」一連三天舉行的座談會中,在引言人背景資料的提供及與會一百多人次的熱烈討論中,本刊詳實記載這個藝術界第一次自發性的意見表達與共識凝聚的過程。

-

布魯塞爾藝術節回響

布魯塞爾藝術節回響當東方遇上西方

今年四月間,比利時布魯塞爾舉辦首屆藝術節(Kunsten Festival des Arts)。其間最受矚目的「中國焦點:中港台專題」,邀請兩岸三地當代年輕藝術家與會,在歐洲引起熱烈的討論。 針對此一藝術節的意義重大,本刊希望能於活動結束後提供省思的空間,於是走訪藝術節主席萊森,請她談策劃藝術節的理念。除此之外,香港的素黑以文化論述的角度切入談兩岸三地的身份認同問題,台灣臨界點劇團的田啓元談他們在歐洲表演的實況,再則是大陸戲劇理論家林克歡以整體的角度談歐洲世紀末的藝術現象;最後台灣劇場工作者王墨林在接受歐洲另類劇場撞擊後,重新對台灣小劇場和自身生命進行激烈的反思。可視爲三地中國人於歐洲劇場攜手之後,再次相遇於台灣契闊談讌!

-

特別企畫 Feature

對話 黃明芳 VS. 王墨林

日前喧騰一陣的「骨迷宮」事件已經落幕,並且迅速被媒體(通常,媒體也就意味著大衆)遺忘。當事的兩位主角──敎育部承辦骨迷宮演出的官員黃明芳和骨迷宮演出主辦人王墨林──本來也表示「過去的就讓它過去」,不願再生爭端,然而基於此一事件對表演藝術界意義重大,兩人再一次勇於「我有話要說」,說淸楚整個過程的來龍去脈,希望所有關心藝術活動的讀者,能一起對「骨迷宮」事件做一次冷靜的回顧與省思。

-

交流道

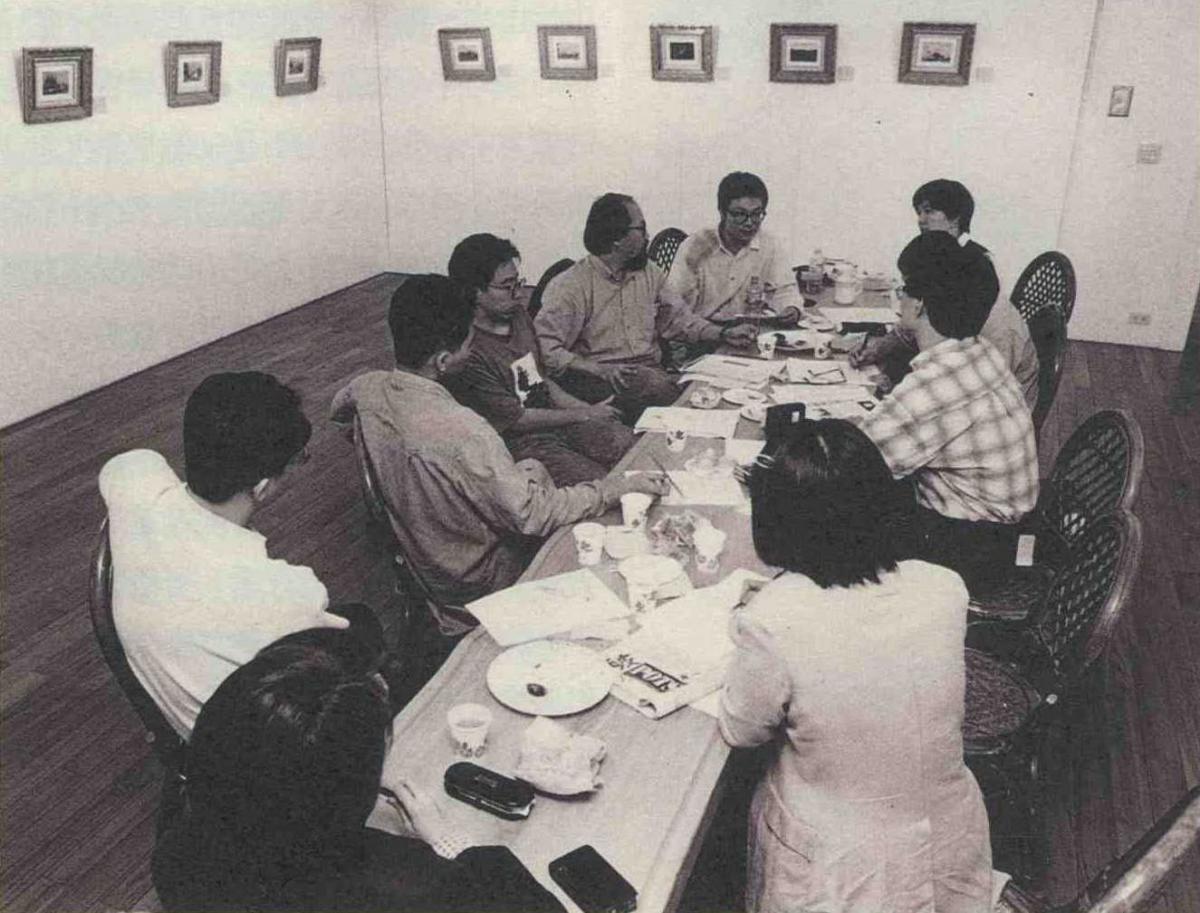

小劇場的三方聚會

一九九三年十一月中旬,「'93中國小劇場戱劇展曁國際硏討會」在北京召開,台灣、香港有二十多位小劇場工作者參加這項活動。趁此難得的機會,林克歡邀集了兩岸三地小劇場工作者在「演劇硏究工作室」聚會座談。

-

專題報導 Feature

九二年實驗劇展彙評

國家劇院主辦的第五屆實驗劇展落幕了。從一九九二年八月開始,在一百五十個觀衆席的國家劇院實驗劇場,共有六個劇團六齣戲演出五十三場。這屆劇展的各個戲,呈現多樣而歧異的面貌。本刊特別舉辦一場「實驗劇展年度彙評座談會」,針對每一齣戲作詳盡的討論,包括理念的探討、技巧方法的分析等等。同時,也對台灣的劇場及文化環境提出看法,希望在原來的「表演/觀衆」的關係之外,能夠解析出劇場與社會之間更多的面向,例如「表演/批評」或「表演/媒體」等關係。