林懷民

-

專欄 Columns

專欄 Columns害怕「看見」的觀衆

舞台上說的愈多,被敎導的愈淸楚──一點一點地,我將失去作為台下觀衆最寶貴的那一片無遠弗屆的想像空間。

-

即將上場

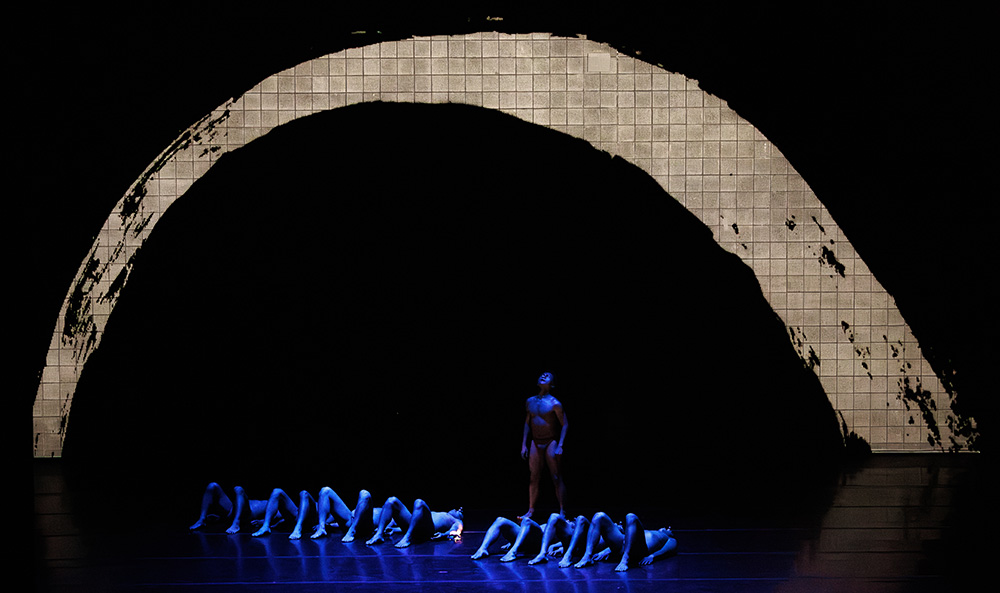

雲門舞集1995春季公演

雲門舞集本年度春季公演將演出香港編舞家黎海寧舞作《看不見的城市》,以及林懷民新作《悲歌交響曲》。 《看》取材自義大利作曲家伊塔羅.卡爾維諾的同名作品,是黎海寧以文字及動作交織而成的長篇舞作。《悲》的編作靈感受到波蘭作曲家亨利.哥瑞斯基的同名樂曲(又名《第三號交響曲》)所啓發。哥瑞斯基是爲了輓悼在第二次世界大戰喪生的人們,充滿了樸素、祥和、高雅的弦樂與女聲,呈現哀而不傷的悲憫情懷。林懷民則以舞蹈呈現「一齣超乎地域和時代的安魂曲」。

-

藝術節 Festival

五月五,記得來跳舞

今年由文建會所統籌策劃的「一九九五台北國際舞蹈季」活動,聲勢浩大。不但首度有計畫地追溯、探尋台灣歷史舞跡,同時動員了舞蹈學會與各大專院校舞蹈科系參與計畫與演出,全省的各個舞蹈團體也都將共襄盛舉。活動期間自三月初至五月底,同時特別改變以往只以台北爲重鎭的作法,期望全民一起來參加。

-

舞蹈

林氏風格、舞台生命的承續 評雲門舞集一九九四秋季公演

在林懷民的新作《流浪者之歌》裡,緩慢,是整支舞的質地,但在一個多小時的長度裡,編舞者如何在持續的緩慢裡,除了塑造身體風景之外,更深入地萃取出緩慢所能積澱出的生命質地,而不使緩慢成爲一種沈重的閱讀方式,是編舞者的一大考驗。

-

文化政策

我們需要什麼樣的國家文化藝術基金會?

九月底,國家文化藝術基金會設置條例在立法院三讀通過。未來基金會將在十年內募集一百億,並取代目前文建會對國內藝文團體的補助業務功能。補助系統由「官方」轉移至「民間」,基金會未來如何運作、文建會日後的定位、如何與基金會功能相輔,以爲國內文化發展創造更寛廣的空間,成爲了藝文界近來關心的話題。由「文化環保」一連三天舉行的座談會中,在引言人背景資料的提供及與會一百多人次的熱烈討論中,本刊詳實記載這個藝術界第一次自發性的意見表達與共識凝聚的過程。

-

即將上場

雲門舞集秋季公演《流浪者之歌》

雲門在這秋高氣爽的季節裡,將呈現三支風格迥異的作品:羅曼菲讚嘆生命孕育經驗的《羽化》、査爾斯.莫頓將遊戲與舞蹈結合的《傳球樂》,以及林懷民從赫塞的小說《悉達求道記》出發的新作《流浪者之歌》。 《流浪者之歌》是林懷民與雲門舞者在風格蛻變中,値得期待的新作。這支以淨化心靈爲主導的祭典式作品,從林懷民在《九歌》中以火燭排成燈河的結尾,甚至到《薪傳》中以上香和集體靜坐、閉目發聲的開端,都可以略見到一些蛛絲馬跡。因此,雲門舞者們長期打坐以集中注意力的訓練,終於能在這支以肢體意念引導動作的舞作中,得以發揮。 這支長達七、八十分鐘的作品,有黃色稻米排成舞台上迂迴的「聖河」、有喬治亞人民悠遠的歌聲、更有穿著迦紗式服裝的舞者在現場與繫著鈴噹的木杖及稻米等道具一同發出種種細微的聲音。《流浪者之歌》也就是在這種安靜的氣氛之下,呈現出求道者虔誠渴慕的流浪生涯。

-

舞蹈

雲門的舞/好一場華麗的夢 評林懷民一九九四的《紅樓夢》

當我們在《紅樓夢》裡見到太多古典芭蕾的影子;當華麗的服飾變成舞蹈的重點,而群舞淪爲美麗的活動佈景時,我們不禁要問:雲門將往何處去?

-

舞蹈

落了片白茫茫大地,真乾淨 雲門舞集《紅樓夢》觀後

紅樓在台灣、自生自長、創意而多樣。雲門的「異質」表演,値得肯定。

-

舞踏特輯

花的美麗,就是生命的美麗 大野一雄的舞踏世界

上個月,舞踏大師大野一雄和其次子大野慶人翩然抵達台灣,爲我們帶來兩套舞碼《睡蓮》、《死海》,和三場極爲動人的演出。此外,他們在藝術學院舉辦了一場舞蹈講座,在敎室中領著學員婆娑起舞,給學員許多啓發。我們更趁著這個千載難逢的機會,邀請雲門舞集的林懷民、藝術學院客席敎授薩爾.穆吉揚托和大野父子進行了一場精采的對談。

-

焦點

焦點林懷民魂牽夢縈舞紅樓 賴德和朝思暮想譜樂曲

日夜思之,魂夢繫之,化成音符,化成舞姿,四幕舞劇《紅樓夢》在賴德和和林懷民的孕育下,托生於舞臺上。 《紅樓夢》經繁卷浩,若說改編,等閒人不敢輕易嘗試。戲曲中容或有之,也是擷取自成段落的章節敷衍成劇,如〈紅樓二尤〉,〈黛玉葬花〉之類,也只能管窺鉅構,無法洞視原著精神。 去年五月林懷民吿訴賴德和編譜《紅樓夢》舞劇的構想,請賴德和作曲,賴德和驚詫之餘,陷入苦悶的精神交戰中。他曾爲林懷民譜寫過《白蛇傳》,詩經《春水篇》等佳構,但《紅樓夢》? 早想紅樓,晚想紅樓,睡裡夢裡也似徘徊在大觀園藕香榭邊,聆聽梨香院傳來的細細絲竹聲。中夜坐起,樂音似在天上人間迴盪,抓不住,捕不牢。或許就是這份魂牽夢縈,他說服自己接受挑戰。 林懷民以明快作風,鼓勵著謙和的賴德和往前衝。他們決定一個大原則:不講故事,林懷民抛棄慣用的戲劇手法,賴德和也在形式及意境的經營上發揮,於是賴德和開始了整整一年四個月的創作過程。 他先構思整個音樂的邏輯系統,爲交響樂團而作,而以傳統戲劇的鑼鼓點控制表情,突破旋律與線條的觀念,尋找樂器的新音色,以現代聲音來描繪古典世界。 賴德和揚棄以各省戲曲旋律入樂,製作戲曲風格管弦樂的作法,而從純創作的觀點出發,但是工作得好辛苦,經常爲十幾秒的音樂苦思好幾個鐘頭。 今年七月,他將先做好的第四幕請台北市交響樂團製成錄音帶交給林懷民,林懷民開始倒著編紅樓。第四幕分量最重,氣勢最盛,這時賈府衰相已露,大觀園裡,鬼聲啾啾,氣數將盡,穿揷進薛寶釵出閨成大禮,林黛玉魂歸離恨天的情節。整幕二十多分鐘的音樂聽不到一段完整的旋律,嘈切緊迫的琵琶引領,管樂飄忽,弦樂急促,將人鬼交融的世界處理得蒼茫淒涼。 林懷民這次純從舞蹈動作出發。四幕舞劇與時序的春夏秋冬,生命的生老病死暗合,每幕順著這些主題次第發展,故事旣然太龐雜不可能遵循,就掙脫故事的束縛,透視書中哲學及社會批判意識的層面,而將一些重要的情節溶入舞蹈中。 序幕寫女媧煉石補天,獨剩頑石一方悠游於大荒山靑埂峰下,爲一僧一道抛至紅塵歷劫。 第一幕大觀園內金陵十二釵的歡舞,賈寶玉加入嬉戲,音樂是亮麗歡樂的,芒種節送花神的一段以第三幕黛玉葬花的旋律變奏,是全曲少有的漂亮旋

-

編輯室

編輯室時間的挑戰

敦煌莫高窟,一個典藏人類藝術文明的洞窟,透露給世人的,不只是佛經敎義中的玄機,同時也藉著石壁的時間錄像,讓後人洞察當時生活、美學觀的投影。 在這個延續一千多年的歷史洞窟裡,遺留了中原、西域、印度、波斯文化的精華,雖然鑿洞的目的是爲了宗敎,但是宗敎卻是爲了成就人類精神上的完滿,也因此各種人類能力所能及的完美事物都成爲供養之物,而最直接表露人心底層虔敬之意的樂舞,當然也就成爲石窟壁畫相當重要的一部分。 近年來,「敦煌學」已成爲國際學者們挑戰時間,熱衷鑽研的一門學問,各種資料的挖掘、整理,都爲再現敦煌樂舞、探究那神祕而炫麗的古代文明而努力。今夏,蘭州將舉辦敦煌藝術的國際性學術研討,就在這群學者、藝術家們嘗試發現另一種表演形態的同時,我們也帶領讀者跨越重山萬嶺,一賞敦煌藝術。 時空的轉換亦從遙遠的千年切進了台北的舞台。十一年前雲門的舞劇《紅樓夢》由林懷民與賴德和合力編織。紅樓的龐大架構在舞影、音符中被拆解、被重組,層層疊現出藝術家心中的夢。而黃寤蘭的一場紅樓驚夢卻發現了,十一年後紅樓新夢面對的是新一代的舞者與觀衆,紅樓小説不再是大家拼貼紅樓的依據。不曾讀過紅樓,失掉了線索,或許給了舞者、觀者更大的想像與詮釋空間,但也給創作者帶來了另一種挑戰。 時間常是藝術提煉最靈驗的試紙。敦煌藝術也好,紅樓小説或是轉換成各種形式的戲曲、舞劇、音樂也好,總要經過代代不同角度的審視與挑戰,才能淬取精華。魏子雲看過不同的紅樓戲,不同聲腔的詮釋經過前後的對照、評比,是另一種看紅樓的觀點。 德國也在時空的舞台上做了戲劇性的演出,在圍牆的隔離下,不同的體制不但影響不同的思想,也形塑出文化特異性。兩德在統一之後成爲了歐洲擁有最多樂團的國家,但是上百個樂團卻有著截然不同的兩種聲音。到底何謂東德的聲音?今月前東德的柏林廣播交響樂團及著名的「東德指揮」庫特.馬索將帶領紐約愛樂來台,或許正好可給此地樂迷一個聆賞比較的機會。 林靜芸

-

焦點

紅樓舊夢與新夢

應邀到八里雲門排練場看林懷民排《紅樓夢》,車子在微雨的淡水河邊疾馳。努力回想十一年前在社敎館看《紅樓夢》的情景,腦海中盤旋不去、反覆縈繞的,竟是翻滾如千層浪的布質彩幕,和幕後掩掩映映、蒼邈幽微的慘綠太陽

-

特別企畫 Feature

《春之祭禮》神話

一九一三年,史特拉汶斯基作曲,尼金斯基編舞的《春之祭禮》,常被形容成現代主義出世的第一道哭聲;而首演當天台下觀衆和台上舞者演出的全武行,彷彿爲二十世紀現代藝術揭開序幕。首演之後,尼金斯基遠走天涯,《春之祭禮》失傳,成爲舞蹈史上最有名的傳奇。《春之祭禮》狂暴的音樂震撼了無數後來的編舞家再以之編舞;一九八七年,傑佛瑞芭蕾舞團演出根據史料重建的尼金斯基《春之祭禮》,林肯中心特別舉行一場名爲The Rite of Spring at Seventy-five的學術會議,重新肯定這齣舞作的重要性。這個月,雲門舞集即將演出香港編舞家黎海寧編作的《春之祭禮》,我們也造訪了在八里排練場工作的林懷民,講述他自己在一九八四年編作的《春之祭禮》和當代編舞大家們的諸多版本。

-

特別企畫 Feature

四名長髮女子的剪影 雲門舞集春季公演

「女性」是雲門這一季公演的「第一性」,黎海寧、古名伸、何曉玫和黎國媛皆應邀擔任客席藝術家。「老林」先生雖然也編作了一支有金黃稻穀從天空飄落的小品舞作〈稻香〉,卻只有同台演出的名份細細品味,您將發現女性創作除了細緻、空靈,也有氣勢、密度和深刻。

-

交流道

質樸 渾厚 親切 動人 現代舞劇《薪傳》

《薪傳》是雲門舞集最引以爲傲的「團寶」,舞多大塊寫意,舞台時空的調度節奏流暢,創建家園的故事更是各地中國人的共同經歷。

-

交流道

藝術的尊嚴和人民的苦難 《薪傳》在北京

從古至今,北京都是中國文人才子的集中地,它是曹雪芹、梅蘭芳、齊白石、沈從文成長或居住的地方。雲門舞集的《薪傳》在這裏得到了什麼樣的評價呢?

-

周年慶

周年慶回首這一年

十月,是《表演藝術》的周歲,我剛剛卸了總編的擔子,但是原來還有零工沒做完,林靜芸主編一再叮嚀,得寫一篇周年感想,交待一下這雜誌怎麼誕生怎麼走過這一年

-

舞蹈

「現實」:雲門的無奈、困惑與調整

「中國人作曲,中國人編舞,中國人跳給中國人看」的雲門舞集,是一個緣起於七〇年代台灣知識份子理想燃燒的夢──以文化創作喚醒民族靈魂。而今,雲門迤邐行來,走過二十個年頭之後的《九歌》,宣傳空前盛大,社會熱烈期待,而果然掌聲也不絕於耳──只是,觀衆似乎已不復《薪傳》時的激情;甚至還夾雜著一絲「今非昔比」的蒼涼和不忍。有心人不禁要問:雲門,何以致此呢!?

-

舞蹈

舞蹈剛柔相濟的《九歌》

《九歌》五年的等待沒有白費,不只是舞者在藝術上成熟了,編舞家也能沈澱其構思,連台北的觀衆也變得更加有包容力和鑑賞力。

-

焦點

側寫林懷民《九歌》心路歷程

學新聞出身,又以小說創作知名的編舞家林懷民認爲,文學、音樂和舞蹈的分際往往無法淸楚分割,其中的互動關係並沒有必然的因果邏輯可言,林懷民正爲他醞釀反芻了十年的長篇舞劇《九歌》作最後潤飾