林奕華

-

特別企畫(二) Feature

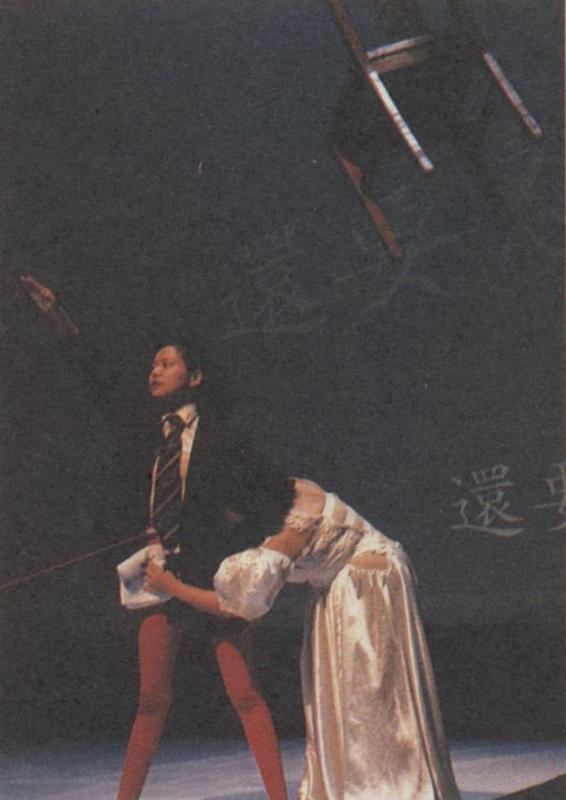

演出「張愛玲」,顛覆「顧曼璐」

想到和林奕華排戲的初體驗,心中的惶然仍讓丁乃箏記憶猶新。不過,從合作《張愛玲,請留言》的忐忑到如今詮釋《半生緣》中顧曼璐的優遊自在,丁乃箏的演員生涯不僅打開另一扇窗,同時對於演員尋找角色的過程似乎更有一番新體驗。

-

最PAR!

面貌百變不執著,一以貫之來批判

劇場編導鴻鴻說,林奕華一向絕頂聰明,他擅於批判、作品論點犀利;所謂的「變化」,不過是他使用不同的媒介,來傳達他想說的東西。香港藝術中心總幹事茹國烈則表示,他認識的林奕華一直如此,總是不斷改變,不斷變換作品形式,而且很有意識地選擇與傳達自己要談的東西。

-

專欄 Columns

專欄 Columns劇場,能否多一分對人性的關照?

總結去年的劇場經驗,無論一般觀眾或評論者的反應有什麼差異,我們都可以看得到創作者的努力與堅持,和他們在艱困的條件下掙扎尋求一條出路的勇氣。但從另一方面來看,在過去一年當中,除了幾個演出當中部分的片段,在劇場中受到感動的經驗已經十分難得。此時此刻加以回想反思,人文關懷、或某種理想性格的失落,似乎也不是筆者個人的無端自擾。

-

現象視察

香港劇場實驗的舊與新

香港面臨近幾年的亞洲經濟風暴後,藝文活動並未因此而減少,相反地當地的創作者、製作人更致力於新人、新類型、新空間的演出開發,港府也於九五年成立藝術發展局後開始投入更多的補助款於藝文活動中。其中,香港藝術家在古今題材、中西形式、越界交流的大膽創新精神,最叫人印象深刻。

-

戲劇

你脫我也脫

那永無休止的,催眠的頑固低 音般的問題:「這位演員,你 在自己的臉上看到什麼?你在 舞台上看到什麼?」每位觀衆 都被迫不斷去聆聽這一個學校 老師從來沒問過的大哉問,聽 到後來會覺得自己的臉變成舞 台大肉餅,因爲被迫去思索諸 如「我是誰」這一類存在的命 題是很痛苦的,由於我們很少 去思索,一旦思索就腦神經僵 硬。

-

台前幕後

「藝」樣眼光看A片

此次工作坊不會有任何戲劇「扮演」的練習,也並非要讓學員學到什麼大道理,而是林奕華從香港帶來素材,提出許多議題,在憑靈感隨機設計的課程中和學員們互相討論、思考,進而啓發彼此。

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

〔日本〕 日劇首次赴韓演出 在通過韓國政府敎育部諮詢機關、公演倫理委員會的審査後,日本大分市所屬的塚工兵劇團得以順利在漢城以日語演出。 首演作品《賣春搜査官》描述韓國人在日本所受的差別待遇及問題,劇團中的日本演員及韓國演員均以母語演出。大分市敎育委員會表示,當初原本擔心劇本會被更換,後來沒有發生,但是按照規定,劇本可以日語演出,只是未成年觀衆不能入場。儘管如此,這還是戰後以來,首次日語版戲劇得以進入韓國境內演出。 (襲加) 土方巽紀念公演《我的母親》 舞踏家大野一雄今年在橫濱區民中心演出《我的母親》(二月十七〜三月一日),這是繼去年所展開的「土方巽十三回忌紀念公演」系列作品之一。 擔任此回演出製作,也是大野之子的大野慶人表示,土方巽的舞踏表現方式雖與父親不同,但終究目的是一致的,趁著這次機會,再一次重新詮釋土方舞踏的根源與意境。而《我的母親》與《拉.阿爾呼吉那之頌》並列爲大野舞踏的代表作。《我的母親》是一九四九年,大野與土方相遇後共事的作品,源生自「胎內冥想」,一種對胎兒所產生的豐富幻像和變化。 公演時並將發行土方巽未曾發表的舞踏原稿及舞踏譜──土方巽全集。其中除以寫眞版收錄土方的手稿、繪畫、舞台裝置理論、日記等外,第一部分是已出版的《病態的舞姬》等舞踏作品。 在土方巽十三回忌公演中,除了重新再現土方舞踏,對於舞踏界所定位的「光的大野」及「闇的土方」的評價與論定,也藉此得以探看究竟。 (襲加) 〔台灣〕 國家文化藝術基金會第二屆文藝獎收件 由國家文化藝術基金會舉辦的第二屆「國家文化藝術基金會文藝獎」(簡稱文藝獎),將於即日起至四月三十日止受理申請與推薦。 「國家文化藝術基金會文藝獎」獎勵類別爲文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇五類,各選拔一名,希望鼓勵具有累積性成就的傑出文藝工作者,得獎者可獲獎金新台幣六十萬元以及獎座乙座。

-

交流道

生命中不可承受的「輕」與「重」

中國旅程II(Journey to the East九八)演出已在元月二十五日落幕。張平、賴聲川、林奕華、林兆華、王景生、張獻、邱金海、蔡明亮、王純杰、黃柏武、魏瑛娟、榮念曾共十二位創作者,客居香港藝術中心壽臣劇院,依著「一桌兩椅兩名演員」的遊戲規則,各自交出了一齣二十分鐘的作品,除了邱金海因忙於電視劇後製作業未到場,其餘十一位導演均親自監督自己的作品上演,並參與演後座談。

-

交流道

詰問與嬉戲

「中國旅程II九八」參與的導演作品,不單拓展了華人戲劇的多元與異質性,也拓展了舞台表現的無限可能,然而也走向極端的個人化。儘管「百無禁忌」是當代藝術家所夢寐以求的,但事實上,這種百無禁忌的權利同樣也未經質疑。

-

座談會

堅持另類.非常獨立「共同論壇」溝通的必要性

我記得在八○年代早期,很多人喜歡講「地下藝術」、「地下音樂」或「地下劇場」,接著流行用「獨立」、「前衛」等等字眼,而現在常用的說法是「另類」。考究這些形容詞在不同時期的替換與起源,其實有其特殊意義。 就其對立面來看,相對於「地下」就是「地上」,「前衛」的另一面就是傳統、保守,相反於「另類」的就是「主流」。事實上,當某些人以這些字眼如「另類」等等,來形容自己的身份和工作時,已經假想了自己的對立面;仔細推敲這些形容詞,便能了解這些人如何看待他們對立的東西。 「另類」激發「主流」的建立 就香港目前的情況來看,爲什麼「另類」會成爲一個流行的字眼?我個人認爲,通常「主流」都是出現在「另類」之前;通常都是「主流」建構了之後,才有人嘗試想搞點不一樣的東西。只不過香港的例子剛好相反;香港的「另類」劇場出現了以後,才有「主流」劇場,「香港話劇團」便是主流劇場的代表。 「香港話劇團」成立的時間不過比「進念廿面體」早幾年。在此之前,香港多數的藝術創作者還在摸索「主流」的定義與界限;直到一些另類劇團的出現,才開始界定什麼是「主流」,爲什麼這些是「主流」。香港「另類」劇團的出現代表著兩個意義:一是這些劇團都藉著創作的機會,界定自己在香港社會或環境的位置;而通常在面臨「位置」的尋找之前,這些藝術創作者都會遭遇以及必須解決自己的問題。雖然許多另類小劇團都有不同的問題要面對,但是與台灣小劇場界特別不同的一點是,香港這些另類劇團並沒有「我們」的觀念,他們甚至互不關心,而台灣小劇場的「我們」的觀念卻特別強烈。 評論環境與角度的不同 在香港,儘管有不同的「我」在運作,卻無法形成一種「運動」的群衆態勢。對我來說,「運動」這個觀念是現代藝術史的一個神話,似乎許多藝術創作的價値,都非得透過「運動」的發生才能凸顯。然而「運動」的催生者不只包括藝術創作者,還有藝術的經銷商、中盤商與評論者等等;香港的劇場環境並無法配合這些條件。主要原因在於香港缺乏整理歸納與宏觀觀照的評論,無法整理出一個共同認知的架構,去認識香港小劇場的環境。 我個人是透過雜誌的閱讀才開始接觸「台灣小劇場」;當時鍾明德的文章經常提到「台灣小劇場」種種現象。換句話說,

-

異人館

非常林奕華.非常GAY

提起林奕華,國內劇場界對他應該旣熟悉又陌生。他是香港有名的文藝靑年,電影、劇場、舞蹈、小說這些所有文藝靑年逃不掉的「宿命」,在他身上都一一發揚光大。還有一項文藝靑年「充分非必要條件」的宿命恰巧也充分在他身上:同性戀。

-

回想與回響 Echo

不同的椅子

在「一九九七香港」這樣一個時空裡,一台歷史的大戲、歷史的活劇正掀開大幕。椅子的故事及各種不同的表述,也可以看出是兩岸三地的藝術家對遞轉嬗變的歷史所作出的潛意識的反應。

-

回想與回響 Echo

一桌兩椅、六種姿勢

「一九九七」是甚麼?作爲一個香港人,問這個問題可能有點多餘。但若我們把眼光放遠一點,試問:對中港台三地來說,一九九七「可以」是甚麼?問題便變得耐人尋味。

-

回想與回響 Echo

對進念與「中國旅程九七」所作的反思

「中國旅程九七」的演出部分裏,六個作品中的「中國」, 幾乎都缺席而不可得見。其中的意義與背後的訊息殊堪玩味。

-

特別企畫 Feature

給她時間吧! 香港藝術家看「九七」

郭達年(「黑鳥樂隊」創辦人) 將來情況未必如我們所想像般壞 其實在我一首作品《孽子回家》中,已表達了我作爲一個香港人,一個英籍華人對回歸中國祖國的感受。這作品乃是從家庭倫理角度出發,也即是說:「九七」令我有回家的感覺。可惜,這個家,並不適合我。 不錯,我們的確存有中國人血統,甚至部分中國傳統,但在文化、經濟、社會意識形態而言,香港始終不是中國。 假設將來我的作品遭受審査,言論自由被壓得不能再低,我會選擇以地下方式發表我的作品,譬如私底下派發、郵遞。甚至有可能的話,利用電子郵件。然而,我相信將來情況未必如我們所想像般壞。 林奕華(「非常林奕華」舞劇團創辦人) 我會選擇另外一些地方繼續從事創作 我對「九七」爲香港帶來的一切現象感到悲觀,不要說九七年七月一日後會怎樣,就是現在,就這幾年來,有太多太多香港人變得愈來愈妥協,愈來愈短視。即使文化藝術工作者,也變得愈來愈沒骨氣,甚至將文化水平拉低,比方說,連一些搞演出的人自身也視藝術作品如消費品般看待,我還可以說些甚麼? 不要說將來,即使以現時香港大部分觀衆的文化水平來說,坦白講有時候我也提不起勁來創作。再說,假若將來眞的因爲(政治)氣候問題而導致創作有所局限,我想我會選擇另外一些地方繼續從事創作。 曹誠淵(「城市當代舞蹈團」藝術總監) 我們可能需要耐心靜候,給她時間吧 若中國對演藝作品在「政治表態」方面是有所限制的話,那我就不會安排涉及這些題材的作品在內地演出,況且生活中題材多的是呀! 正如新加坡不容許演出中有裸露,我唯有爲舞蹈設計一些輕薄的衣服,又甚至根本不會安排需要裸露的作品在新加坡演出,道理一樣。 總括而言,首先是多年內地工作的經驗吿訴我,我在大陸見到的是一群專業和熱誠的舞蹈工作者,而非一個可怕的政權。其次,香港未必一定被動地受大陸「壓制」,可能香港本身有許多方面反過來可以影響大陸,令她變得更開放更開明,不過,