姚一葦

-

戲曲

戲曲姚一葦《左伯桃》世界首演 以古典回應當代

2022年是劇作家姚一葦(1922-1997)的百歲冥誕,國立臺灣戲曲學院將其作品《左伯桃》首度搬上舞台,邀請京劇小生曹復永執導,並由張德天、王璽傑、顏雅娟、王辰鑫等演員主演,以表紀念。

-

少年往事

少年往事獨角馬的風景,在劇場

從北部到南部,再到東部,環了台灣一圈的王友輝,沒離開過的僅有一地:劇場。 他的劇本《安平追想曲》在2011年首演,2019年重製;即將於臺灣戲曲中心登場的《鳳凰變》,從2000年開始構思,經2004年讀劇、2012年由中國文化大學首演,又回到秀琴歌劇團,經王友輝重新修訂,超過「十年磨一劍」。只是,也不適合用「十年磨一劍」來形容,因為出生於1960年的王友輝,至今已創作出60個大大小小的劇本這把劍,不過是其中一把。 但用武俠高手來說王友輝,其實不穩妥;如他說,演出果陀劇場《天龍八部之喬峰》的蕭遠山時,必須盤腿坐下、再彈起,但根本沒法做到,也落下傷底,「那之後,腳就好好壞壞,不能說是痛苦,但就怪怪的。」他不像個蓋世大俠,只是慢慢走,如行者,與空間、時間並行。

-

《X VOICE》姚一葦先生百年冥誕特展 12月15日盛大開展

今年是台灣當代戲劇創作與美學研究巨擘姚一葦百年冥誕,由國立臺北藝術大學戲劇學院主辦系列紀念活動「Reboot・重新開始」,將以《X VOICE》姚一葦先生百年冥誕特展畫下活動的句點。

-

回想與回響 Echo

易裝的指實與疏離

在將近半個世紀之後,排演《孫飛虎搶親》,作為對姚先生九十周年冥誕的紀念,除了對作者表達敬意之外,弱化寫實與表現兩套語彙的矛盾,突出其舞台表現(尤其是陌生化效果)潛含的實驗意義,便顯得十分重要。僅僅將《孫飛虎搶親》處理成一齣好看好玩的通俗喜劇,就未免有點讓人失望。

-

大師.經典 Maestro and Master piece

延伸古典美學 滲透現代意識

今年是台灣現代戲劇一代導師姚一葦的九十歲冥誕。身兼理論家、評論家、劇作家、教育家與詩人,他一生共完成了十四個劇本、六本論著、五篇散文、兩部翻譯小說,並偶爾發表古典詩。擁有這麼多樣且豐富的著作,要全面性地理解他作品的美學思想,並不容易。若從他自己的排序來看「劇作第一、理論第二、散文第三、翻譯第四、舊詩第五」,或許我們可以從他的劇本入門,一窺堂奧。

-

達人推薦 本月我想看

達人推薦 本月我想看新興閣掌中劇團《征西奇緣》、北藝大、中國國家話劇院《孫飛虎搶親》

每次看到殺到劇情失焦、人物模糊的布袋戲,我都哀怨地懷疑,布袋戲是否要與女性觀眾相忘於江湖?「新興閣」是掌中劇團裡的翹楚,《征西情緣》搬請薛 丁山的愛情豔史,揚言文、武都拿,武戲融用了西螺七崁的武術,文戲出手挑戰特別難的生旦對手戲。薛的妻子們,竇仙童、陳金定、薛金蓮、樊梨花,個個來頭不 小,很想看藝師級的主演如何傳神入偶,演活這個一夫多妻的老故事。 姚一葦老師從戲曲《西廂記》另闢蹊徑,寫出了舞台劇《孫飛虎搶 親》,獲評為姚師的最高藝術成就。半個世紀後,《孫》由中國、台灣劇場團隊合作,首度搬上舞台,據說有強烈的問題意識,有些著力,是眷戀於色相、又喜歡疏 離的戲曲沒興趣碰的關節。我很好奇,台上用心良苦地批判、叩問,台下是否同一鼻息?

-

特別企畫 Feature 蘭陵的訓練秘笈

四個方向、五類課程 為劇場「重新做人」

他們上課從互相按摩開始,不是在地上滾來滾去,就是發出一些不像人語的怪聲在當年的保守氣氛下,心理學者吳靜吉的帶領下,蘭陵劇坊的訓練課程,就像一群人在參加心理治療;他們從自我重新命名開始,從面對自我的內心、身體,漸進地開發自己的無限可能性,從而成為創作的主體。「凡事不要以演戲為目的」吳靜吉如此提點老蘭陵人,蘭陵的訓練,最終仍是回歸生活,從現實人生中尋索創作源頭。

-

演員的庫藏記憶

演員的庫藏記憶嚴肅而快樂的姚老

《一口箱子》的排練和演出,把我過去一百多場的舞台表演,重新地整理過一遍,是我個人表演生涯中的里程碑。心中至為感懷姚老,姚一葦老師,也許他並不知道,是他的劇本,使我多年來,可以用我的表演,在我的表演環境中堅持下去,雖然,我走得他可能很不滿意。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial回首大師路及其他

時間過的好快,轉眼姚一葦老師離開已經十年了。有幸的我曾在老師任教的最後幾年,上過他的課,得以親睹大師的丰采與教誨,現在回想起來,仍然是受益良多。若是沒有他一生秉持著「俯首甘為孺子牛」的默默耕耘,我真難以想像,近年來生氣蓬勃的台灣劇場界,會是個什麼景況。 現 在許多年輕的劇場工作者也許對姚老師並不熟悉,但是只要綜觀現在台灣劇場創作與教育的中堅分子,多少都受過老師的照顧與教導,就可以了解到他的重要。例 如:金士傑、李國修、劉靜敏、馬汀尼、蔡明亮等,都是由當年由姚老師所主持的實驗劇展所發掘;而他創辦的國立藝術學院(今國立台北藝術大學)戲劇學系,更 是造就了台灣時下許多傑出的劇場藝術家與劇團。 雖然現在這位身兼劇作家、評論家及教育家於一身的台灣現代劇場的領航者,已經不在我 們身邊,可是他的創作與精神,卻仍然令我們感佩。記得老師曾經說過,他最喜歡的頭銜是「劇作家」,所以我們本期也特別邀請到曾被老師教導、並曾與他一起合 作創作過的臺北藝術大學戲劇系系主任洪祖玲老師,以專文帶我們一窺大師的劇作與時代的關係,讓讀者更了解大師創作的心路歷程與其作品的意義。 此外,在本期【國際藝識】單元,除了有鮮為國人瞭解的神祕國度「以色列」的表演藝術現況報導,帶領讀者共遊這個在中東嚴峻的戰火下,依然熱情的藝術之都「台拉維夫」外,還有一個非常值得深入探討的話題,那就是〈國際樂壇.「韓流」音揚-全球古典音樂市場的韓國啟示錄〉。該文中,除了就各項數字分析韓國古典音樂在世界古典樂界異軍突起的原因,也帶讀者看到了韓國的政府與人民對本籍音樂家的支持。看來日後不但是韓國的三星、LG等電子產品在全球的市佔率會越來越高,就連藝術市場,也難逃「韓流」威脅的命運。「他山之石,可以攻錯」,這個課題也非常值得頂著MIT(made in Taiwan)光環的表演藝術界、政府與人民,認真省思台灣在全球文化的未來發展與定位。

-

紀念大師 In Memoriam

走過時代的沉痛與隱喻

台灣現代戲劇的精神導師姚一葦,離世已經十年了。同時是美學家、戲劇理論家與戲劇教育開創者,最重要的還是身為劇作家的他所留下的劇場作品遺產,一直到現在,都還是劇場後輩崇仰的經典。為了紀念大師,臺北藝術大學戲劇學院今年五月將演出他的知名劇作《一口箱子》。本刊特邀曾執導過姚一葦作品《紅鼻子》的現任臺北藝術大學戲劇系系主任洪祖玲(本名陳玲玲),為文剖析姚一葦劇作與大時代的關係。

-

特別企畫 Feature

山窮水盡?柳暗花明?

追究「劇展」現象的背後形成因素,是對於國外著名藝術節的模仿?是集結力量向政府單位申請補助的好辦法?是相濡以沫、刺激創作的好場合?更或是行銷手法走到「非如此不可」的時代?本文將以報導的方式,從現象面歸納分析,並嚐試尋找階段性的觀察評價。

-

戲劇

失落於天地間的「走影者」

坊間論者一再提到X小姐在「尋找自我」,然而姚一葦寫的是個體喪失記憶的苦楚及其引發的社會焦慮。要說劇中涉及追尋的主題並無不可,不過那是社會衆人在尋找她的自我,而不是她本人在尋找。導演蔣維國邀請觀衆在人群中辨認X小姐的身影,恰如姚一葦請出不同的社會人士確認X小姐的身分。

-

台北

集體失憶的我與你──《X小姐》

《X小姐》是姚一葦生前最後的兩個劇作之一,劇中以高度抽象的喻意,表現出當時台灣社會在解嚴後失卻定位與傳統價値面臨崩解的社會狀態,以及人在此狀態下自我的失落,與追尋自我的嘗試(卻未果)。

-

回想與回響 Echo

懷念或者背叛

如果姚先生不媚流俗、不求現實名利的精神價値,是我們希望在任何形式的紀念活動中加以留存、記錄(記憶),以供後來者追念的目標,那麼我們就應該以同樣的堅持自我期許,以同樣嚴肅的態度、不計私利或個人情感地對姚先生的創作與理論加以檢視,或許這才是對他最好的「紀念」方式。

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

〔日本〕 日劇首次赴韓演出 在通過韓國政府敎育部諮詢機關、公演倫理委員會的審査後,日本大分市所屬的塚工兵劇團得以順利在漢城以日語演出。 首演作品《賣春搜査官》描述韓國人在日本所受的差別待遇及問題,劇團中的日本演員及韓國演員均以母語演出。大分市敎育委員會表示,當初原本擔心劇本會被更換,後來沒有發生,但是按照規定,劇本可以日語演出,只是未成年觀衆不能入場。儘管如此,這還是戰後以來,首次日語版戲劇得以進入韓國境內演出。 (襲加) 土方巽紀念公演《我的母親》 舞踏家大野一雄今年在橫濱區民中心演出《我的母親》(二月十七〜三月一日),這是繼去年所展開的「土方巽十三回忌紀念公演」系列作品之一。 擔任此回演出製作,也是大野之子的大野慶人表示,土方巽的舞踏表現方式雖與父親不同,但終究目的是一致的,趁著這次機會,再一次重新詮釋土方舞踏的根源與意境。而《我的母親》與《拉.阿爾呼吉那之頌》並列爲大野舞踏的代表作。《我的母親》是一九四九年,大野與土方相遇後共事的作品,源生自「胎內冥想」,一種對胎兒所產生的豐富幻像和變化。 公演時並將發行土方巽未曾發表的舞踏原稿及舞踏譜──土方巽全集。其中除以寫眞版收錄土方的手稿、繪畫、舞台裝置理論、日記等外,第一部分是已出版的《病態的舞姬》等舞踏作品。 在土方巽十三回忌公演中,除了重新再現土方舞踏,對於舞踏界所定位的「光的大野」及「闇的土方」的評價與論定,也藉此得以探看究竟。 (襲加) 〔台灣〕 國家文化藝術基金會第二屆文藝獎收件 由國家文化藝術基金會舉辦的第二屆「國家文化藝術基金會文藝獎」(簡稱文藝獎),將於即日起至四月三十日止受理申請與推薦。 「國家文化藝術基金會文藝獎」獎勵類別爲文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇五類,各選拔一名,希望鼓勵具有累積性成就的傑出文藝工作者,得獎者可獲獎金新台幣六十萬元以及獎座乙座。

-

紀念專輯

紀念專輯姚一葦的戲劇人生

四月春暖,姚一葦誕生在此時節,卻也在相同時節離開人間,他的逝世不啻爲劇場界的重大損失。 在學術領域,他的著作與涵養深厚廣袤,無論是西方戲劇理論的介紹與傳播、美學的整理與闡述,都有特出的成就;在戲劇領域,他刻劃人生於紙筆間,立樑奠基於課堂中。 他創辦實驗劇展,使得當時更多年輕、想法新穎的人實現夢想,至今還有多人仍留在劇場中奮鬥、工作。又一手創立藝術學院戲劇系,延攬人才爲師資,爲台灣培養了無數劇場專業人才。 另外,在文學界,姚一葦早於六〇年代便鼓勵純粹的文學創作,年輕的人受他提攜終至璞玉琢成、同輩的人與他誠摯討論共話感知,許多人稱他爲師爲友,一路交心四十年。 本刊特別企劃了紀念專輯,回顧姚一葦所代表的典範!

-

紀念專輯

生前逝後的孤獨

老師的孤獨,事實上相當能體現五四以後,傳統知識份子在激烈西化浪潮退去之後所殘存的,時不我予的孤獨。

-

紀念專輯

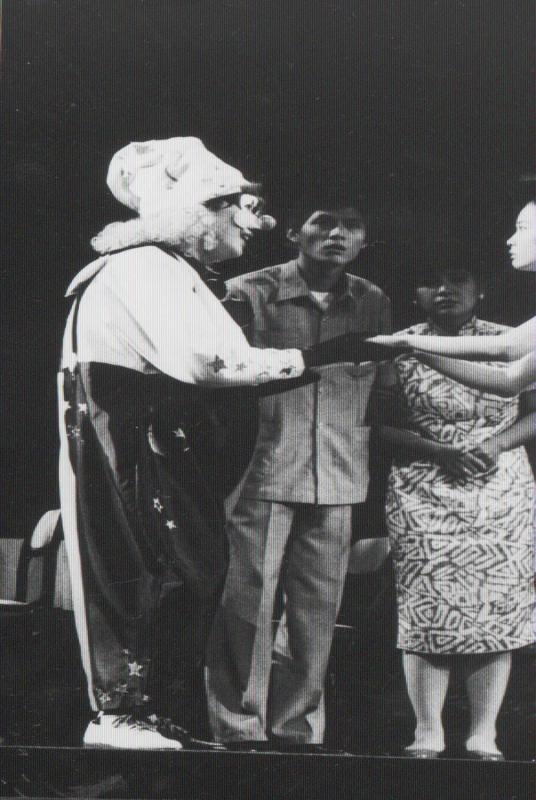

當劇作家走入劇場

當劇作家交出劇本的刹那,原本就是他隱身的時刻。但是,他也可以自寫作桌上起身,走進排演場,「忠實」地呈現那早已被他精心雕塑成的「世界」。和劇作家姚一葦在劇場裡重現他自己的作品是個什麼樣的經驗?我們邀請他的夥伴們來談談。

-

紀念專輯

「重新」解構,「開始」了解

在後/現代主義的思潮影響下,語言的存在本質面臨考驗,姚一葦大聲疾呼:只要人存在,語言就存在,而文學就會不死。

-

紀念專輯

戲說分明 姚一葦排戲記

如果你看見姚一葦在排演場排戲,你會發現他和演員一樣投入,眼看劇本,嘴微微掀動,聚精會神,無聲地「讀」著台詞,臉上滿是豐富的表情。他自己深深地鑽了進去,鑽進他自己創造的人物、情境之中