今年是台灣現代戲劇一代導師姚一葦的九十歲冥誕。身兼理論家、評論家、劇作家、教育家與詩人,他一生共完成了十四個劇本、六本論著、五篇散文、兩部翻譯小說,並偶爾發表古典詩。擁有這麼多樣且豐富的著作,要全面性地理解他作品的美學思想,並不容易。若從他自己的排序來看「劇作第一、理論第二、散文第三、翻譯第四、舊詩第五」,或許我們可以從他的劇本入門,一窺堂奧。

《孫飛虎搶親》

4/6~7 19:30 4/8 14:30

台北 國家戲劇院

4/14 19:30 4/15 14:30

高雄 大東文化藝術中心

INFO 02-33939888

一九四四年,姚一葦寫出他生平的第一個劇本《風雨如晦》,共五幕七場,近十萬字,當年他廿二歲,不過這個劇本從未公開發表。一九六三年,相隔十九年後,四十一歲的姚一葦才正式發表了《來自鳳凰鎮的人》。從此到一九九三年,最後一個劇本《重新開始》問世,姚一葦寫作劇本的時間共卅年整。在他一生的十四部戲劇創作中,題材和形式皆有不同,唯有一點是貫串始終的,即:他從一開始就十分注重在戲劇藝術上的追尋和探索,每寫一部新作都有一次對戲劇形式的創新,每個戲都是某種意義上的實驗,這種努力一直沒有中斷過。在台灣活躍於一九六○及七○年代的少數劇作家當中,以姚一葦先生最為傑出,也最有資格「自成一家」。

延伸傳統 灌注現代思維

姚一葦的戲劇創作起始於台灣六○年代「實驗劇場運動」興起之時。當時,以易卜生為代表的西方寫實主義戲劇,以及由此而形成的一九三、四○年代中國話劇仍為台灣劇場藝術的主要範本。然而在西方,戲劇已經走向一個新的階段。姚一葦通曉西方美學,不但閱讀並翻譯過許多西方文藝理論經典著作,而且接觸過不少當代前衛藝術的論述,必定從中吸取了一些精神灌注進了他自己的劇作。因此,對於「新的追求」和「舊的保留」這兩者的互動,在「現代意識的滲透」與「傳統的延伸」之結果產生的「合力」,造就了他劇本創作的主要藝術取向。

由此,我們可約略將姚一葦的劇作分為兩類。一是古典的重生:《孫飛虎搶親》(1965)、《碾玉觀音》(1967)、《申生》(1971)、《傅青主》(1978)、《左伯桃》(1980)及《馬嵬驛》(1987)。另一為現代的追尋:《來自鳳凰鎮的人》(1963)、《紅鼻子》(1969)、《一口箱子》(1973)、《我們一同走走看》(1979)、《訪客》(1984)、《大樹神傳奇》(1985)、《X小姐》(1991)、《重新開始》(1993)。就今日眼光看來,姚一葦的戲劇形式,在風格、技巧、結構上,大致服膺亞里斯多德《詩學》中的戲劇理論,堅守和保留了一些固有的戲劇傳統和常規,然而,這並不代表他的劇作中沒有實驗的嚐試與跳脫傳統的衝動。

重生古典 或內容顛覆或創新形式

從古典題材延伸的劇作中,以《孫飛虎搶親》、《碾玉觀音》、《申生》最為突出。他們不但是姚一葦戲劇遺產中最重要的三部作品,也是研究台灣戲劇中不可輕忽的範例。《碾玉觀音》一向被認為是姚一葦最好的作品,故事取材自宋代民間傳說,保留故事的輪廓,對情節、人物,全透過他個人的人生觀照,重新創造。編劇把男主角崔寧塑造為一個落魄的藝術家,一個追求夢想而不可得的失敗者,女主角秀秀則相對地是一個堅強的女性。通過兩人的愛情,闡述了現實與理想的矛盾。就編劇技巧角度而言,該劇始終保持著中國戲劇的詩劇優美風格,巧妙運用「隔離」的象徵手法,來傳達戲劇精髓,及人物的靈魂活動。情節則根據人物的思想和感情而發展。詩化的舞台語言節奏和音樂性的突出,也極富表達性。

《孫飛虎搶親》取材自古典文學《西廂記》,對才子佳人故事進行了徹底的顛覆:劇中的張君銳消沉落魄、膽小懦弱﹔而「惡人」孫飛虎雖為強盜、反成了粗獷、勇敢、富有感情的男子漢。最具反諷性的是:在愛情上,孫飛虎敢作敢為,張君銳則畏畏縮縮。這一對比不僅對固有觀念、事物和對名作進行「顛覆」,同時也藉由英雄與狗熊、強盜與書生、君子與小人、公主與奴婢等角色的互換和錯亂,碰觸了人的命運與身分認同的議題。在表現手法上,劇本的舞台指示中明白規定用象徵的形式表演騎馬、抬轎等動作,刻意打破寫實風格,呈現了一種新的面貌。

這種革新的創意,在此後的劇作中繼續有所反映。《申生》為一齣歷史悲劇,處理宮廷貴族為了政治慾望爾虞我詐的過程,是迄今台灣戲劇史上對政治與權力剔析得最深刻的作品。他挪借了古希臘戲劇中歌隊的形式。歌隊一方面作為晉國宮中的宮女介入劇情,另一方面又作為敘述者直接向觀眾講故事。劇中更是安排了一個黑衣老婦的角色,預示恐怖與災禍的象徵。這類純「表現性」的安排,顯然是超出了寫實的範疇。姚一葦在《申生》及其他一些劇作中有意識地引入音樂、歌唱、舞蹈等諸多表演藝術的元素,與西方現代戲劇出現的不再以純文學性對白為唯一表現手段的潮流相呼應,是為拓展戲劇表現力而進行的探索。

追尋現代性 仍維持古典三一律

在現代性的追尋中,《紅鼻子》劇本充滿反諷的意味:一個對自己毫無信心的男子拋棄妻子加入了戲班,一旦他戴上面具扮演小丑時,他有如「神賜」(紅鼻子的本名)可帶給人們奇蹟,卻無法解救自己。這是一齣關於自我的失落和追尋的作品,全劇四幕一景,時間從薄暮到黎明,嚴格地遵循了古典主義戲劇三一律的規範,融合了魔幻和寫實的手法。劇中以紅鼻子作為表現主義的舞台象徵,結合表演、歌舞、雜耍等表演元素,作為戲中戲的歌舞、雜耍節目,無不是經過作者精心安排、內涵豐富的有機構成,是舞台總體形象不可或缺的組成部分。

同樣以「自我的失落和追尋」為探討省思的主題,《X小姐》以一個習見的通俗劇情節出發,表面上仍謹守著一貫的古典戲劇美學、線型敘事發展和嚴密的三一律時空,但是隨著X小姐追尋記憶的過程,敘事架構如網狀不斷分岔蔓延,頭和尾相互銜接成為環形。此種自我循環、前後相懸的盒中盒、鏡中鏡的零碎四散的敘事形式是姚一葦劇作中極少見的。後設的形式所欲言說的可能不是現實指設的反映意義,也非僅是一種反嘲的後現代手段,它代表的毋寧是一種主體反思的意義,聚焦迴映了姚一葦眾多戲劇的種種樣貌。

姚一葦的最後一部作品《重新開始》,可算是一位人文主義者面對如洪水襲來的各式各樣反人文主義理論的反擊。姚一葦選定用相當寫實的手法去呈現,甚至在他親自執導此劇時亦具體設定,如必須用寫實景、堅持要用大幕的開閉等。然而,他卻把戲的下半場設定在虛構的「十二年後的未來世界」,並穿插了一段男女兩角在台上直接唸出心靈底層思索的、非寫實的片段。凡此都可以看出他慣有的新裡有舊、舊裡有新、中裡有西、西裡有中的創作特性。也許這是他創作時面對的一種矛盾:他要從存在已久的固有框架裡走出去,卻又不願走太遠以致造成他自己感覺上的迷失;他始終有著自己長期積累構建起來的本位,卻又不時試圖打破它和超越它。

徜徉、遊走在前衛與本位、新潮與傳統之間,在作品中同時顯示了新潮的追求和傳統的保留,構成了姚一葦劇作的主要特色之一,也為後代觀眾留下了豐富生動、值得研究探討的重要實踐經驗。

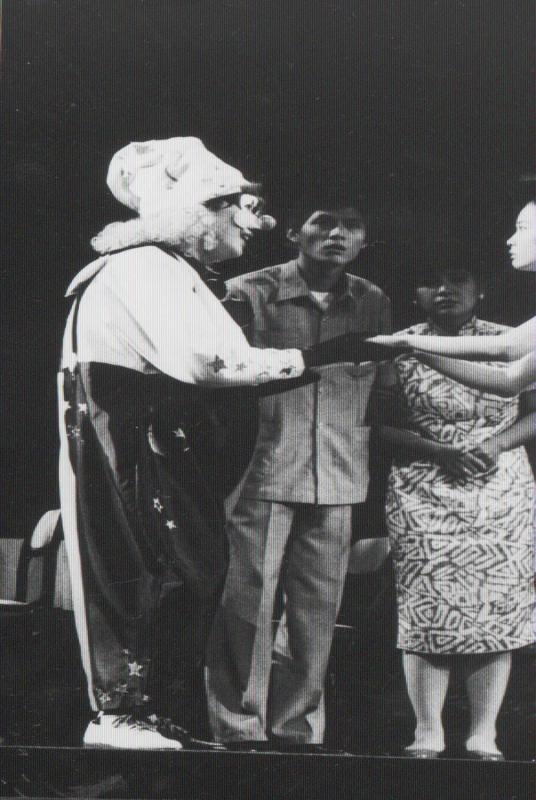

《孫飛虎搶親》 長篇吟誦挑戰戲劇流動性

戲劇大師姚一葦生前從未搬演的劇作《孫飛虎搶親》,在臺北藝術大學和中國國家話劇院聯手製作下,終於要登上舞台!這齣寫於一九六五年,改編自《西廂記》的作品,除了架構以外,角色性格、故事情節和背後富含的哲理卻全然不同,實驗性極強,劇中風格化的語言書寫,更被視為一大挑戰。

姚一葦的女兒姚海星指出,「誦」是帶有韻的對白,是本劇的一大特點。演員透過「誦」的形式表述內心的浮動轉折,也用「誦」來鋪陳情節,或是從外在敘述角色的狀態。「誦」介於白話和文言之間,演員有時一段「誦」的台詞就長達一兩頁,對演員和導演都是很大的挑戰。如何維持戲劇的流動性,是這齣劇很難詮釋的原因。中國國家話劇院的導演吳曉江指出,本劇存在大篇幅的「吟誦」,還安排有歌隊,若以古代詩歌來說,句間存在押韻,但姚一葦的文字並不走詩歌路線,因此需要更多時間摸索。

《孫飛虎搶親》的演員陣容來自兩岸,由兩位大陸男演員吳樾、石展,搭配兩位台灣女演員林鈺玲和謝俊慧。飾演孫飛虎的吳樾,學習武術出身,畢業於中央戲劇學院,近來在大陸新版電視劇《西遊記》中飾演孫悟空而走紅。(廖俊逞)