香港

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature關於榮念曾

生於中國上海,五歲時舉家遷往香港。 加州大學柏克萊分校學士,哥倫比亞大學研究院城市設計碩士課程。 七〇年代後期開始在香港參與舞台藝術,並於一九八二年成立藝術組織「進念廿面體」。 編導作品如:「中國旅程」系列、「二三事」系列、「百年孤獨」系列、「中國文化深層結構」系列等,曾於日本、台灣、比利時、德國、英國及美國演出。最近的作品是《四大發明》,曾於香港及柏林演出。 參與政策制定及社區服務 一九九六年擔任香港科技大學藝術中心藝術總監直到二〇〇〇年六月;二〇〇〇年七月擔任香港特別行政區藝展局委員;二〇〇一年,獲香港政府文化委員會邀請擔任文化交流組成員。 曾經創立或協助成立多個民間文化藝術的組織,包括香港文化界聯席會議、國際劇評家協會香港分會、香港政策研究所等。 籌建國際文化藝術網絡 一九九六年創辦香港當代文化中心並擔任節目總監,多年來舉辦過多個國際文化藝術交流會議、硏討會和文化交流節目;亞太表演藝術網絡(Asia Pacific Performing Arts Network)的副主席,由亞洲十四個城市重要文化組織組成的亞洲藝術網絡(Asia Arts Net)主席、「上海─香港─深圳─台北」城市文化交流會議(City to City Cultural Exchange Conference - Shanghai, Hong Kong, Shenzhen, Taipei)的主席、亞洲基金會及組織會議(Conference of Asian Foundations and Organizations)董事會七位成員之一,以及鼓吹並組織由歐亞會議(Asia Europe Meeting)發展出來的歐亞文化網絡(Asia Europe Cultural Net)等等。 一九九七年,由歌德學院支持,負責籌劃爲期一個月的「慕尼黑香港藝術節」;二〇〇〇年,策劃「香港柏林當代文化節」並擔任藝術總監;二〇〇一年,於紐約成立「世界文化論壇董事局」,積極策劃二〇〇三年舉行的第一屆「世界文化論壇」。 <p alig

-

特別企畫 Feature

藝術要跟當代的社會價值觀對話

尋找躲在任何文化事物表徵之下的價値觀,追求任何可能的創意與活力,是榮念曾作為策展人的原則。當我們要沿用一貫的制度與生活方式來痲痹自己的感官時,榮念曾卻不會那麼輕易地放過參與他策展活動的每一個參展者。Think!想一想,任何事情是不是一定都得是這樣?

-

特別企畫 Feature

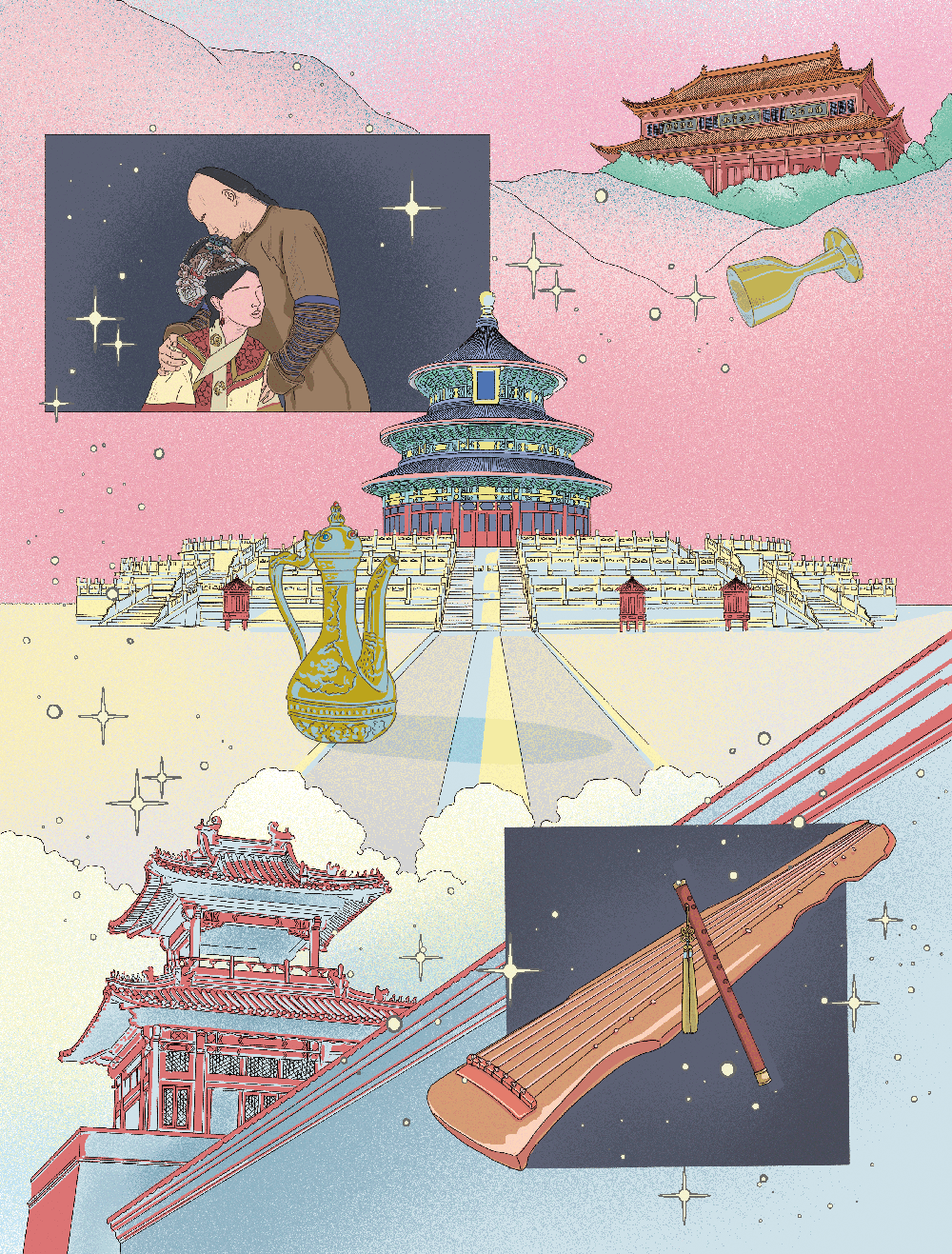

側寫華人國際性都會的文化策略

在政經局勢變化趨烈的今天,尤其是自由貿易與資本主義的日趨發達,使得世界資本家無不絞盡腦汁地在尋找最有利的商業戰場,文化藝術界當然也不例外。於是,隨著中國大陸的經濟改革與開放,這個佔有四分之一世界人口比例的大華人市場圈,逐漸受到世人的矚目,而「華人文化圈」也變成文化藝術界不得不具備的經營視野與觀點。 我們邀集北京、上海、香港、新加坡等四個都會的戲劇學者、藝術工作者、文化評論人與媒體工作者,分別針對各都會的文化策略或市場現象,提出他們對華人都會文化政策的觀察和看法。 另一方面,我們彙整來自台灣宜蘭、花蓮、桃園、新竹、台南與高雄的文化局或文化政策執行者的意見與建設,並專訪台北市文化局局長龍應台,試圖從小處比較台灣各地文化建設的差異,更期待能尋找出台灣(或應該說台北)在所謂「大華人文化圈」裡可能扮演的角色,甚至是彼此競爭的空間。

-

特別企畫 Feature

幸福快樂的實驗室

一個又一個的統計報告出現,都說香港人是不快樂的。香港在政治上的「回歸」已成事實,但香港人在文化上如何自處?怎樣制訂長遠而全面的文化政策,是這幾年香港文化界喧嚷不止的大問題。

-

回應與挑戰

打破停刊的文化宿命

與其等待一份具領導地位的劇場刊物出現,我們選擇了先行製作一份雛形版,至少在這個劇場刊物的真空期,提供空間渠道給觀衆寫下劇場二三事,並為劇場工作者提供溝通及理解的機會。

-

現象視察

油街與香港文化現象

香港文化現象 香港正流行感冒。我來到那天報上頭條寫著「每十病人一流感」。好些朋友,約了看戲沒來,辦公室找不到人,不用問,准是在家裡躺著呢。──還有一項調査顯示,經濟不景氣導致失業人口激增,每十個門診病人就有兩人患上精神病。 香港文化界也正患逾食症。藝術發展局自九五年成立以來,資助藝術活動十分慷慨,例如去年度補助額便高達台幣五億五千萬,號稱高居世界第二(有人不同意這種算法)。獨立製片突然蓬勃起來,還出現了獨立製片的發行人,短片都可以上院線;小劇團如雨後春筍,書店也多出一排排滯銷新書。這都是藝展局的功勞。好氣象當然也有後遺症:不患寡而患不均,關於補助分配的蜚短流長由來已久。如今藝術發展局又開始翻査三年來獲資助而逾期未完成的「爛尾」個案,多達七十四件。「涉案」的包括許多知名人士,有人的補助金被追討回去,有人錢還不出來有挨吿之虞,有人則一延再延幾乎信譽掃地。沒染上感冒或精神病的朋友,也有各自的苦惱。 油街:香港的「華山特區」 儘管被經濟不景氣所困,不能說香港政府不重視文化。我們不是有華山特區和中正二分局麼?香港這幾個月來的熱門話題則是油街。油街是香港島上臨碼頭的一條街,舊政府機關倉庫及停屍房所在地,在出售前以極低廉價格論月出租,一些藝術團體夾在當中進駐。有劇團拿來當辦公室和排練場,有藝術家拿來當工作間和展覽場,首先登高一呼的「進念.二十面體」則租下一整層作展覽和演出,叫「Z+」。我去看了一次演出,是香港藝術中心和進念合辦的「小圈子運動」,每月一、兩回提供劇場新鮮人演戲,不計場租,也不收門票,就在「Z+」。一片可讓貨櫃開進開出的柏油路廣場,幾棟毫未整修的破落建築,似乎只能用「光禿」、「寒酸」來形容;地方簡陋至極,卻靜靜地煥發活力,儼然一個藝術村雛形。租約到期後呢?藝術家們還在爭取,我們就靜觀其變吧。 文字|鴻鴻 編導、詩人

-

十年演藝

當東方之珠遇上福爾摩莎

紛亂的時代聽見末世的焦躁、讀秒的滴答聲。這廂血案的創傷未癒,那頭九七回歸已迫在眼前。課本上說「鑑古知今」,說「不明現在哪能窺得未來」,於是我們不得不時時用一種顧盼的姿態,努力地追憶那可能早已模糊難辨的東西與南北。

-

回想與回響 Echo

碧娜一九九七在香港

碧娜旋風,其實從去年十月碧娜與烏帕塔舞蹈劇場的團員到香港停留三週,爲新作尋找創作靈感開始。在香港藝文界人士熱心帶領他們走遍香港大街小巷、吃盡各地山珍海味之後,今年三月碧娜他們回到香港,展現在藝術節觀衆眼前的作品,也充滿香港居民的生活剪影。

-

特別企畫 Feature

除了熱鬧,「融合」仍須努力

香港本土音樂劇的創作熱是近幾年的事,但導演或演員甚至編舞者以往的訓練並沒有像美國百老匯演員般有演、唱、跳的修養及訓練過程。因此,便造成了導演與編舞者之間溝通的空白地帶,再加上演員的非全面性,於是,要製作一個好的舞台音樂劇或肢體劇場便成了一個痛苦的開始。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature一個新的泊口

九七,是心靈靠岸的日子,抑或「鄕愁」的開始。在租去與還來的談判桌上,文化,是「失落」的籌碼。面對與離去,都是難下的抉擇;而這其間卻又經過著什麼樣的思緒轉折。香港,從明年起,一個歷史、地理、文化上的新泊口;對我們而言,猶如一面反射「島」影的水鏡。

-

特別企畫 Feature

給她時間吧! 香港藝術家看「九七」

郭達年(「黑鳥樂隊」創辦人) 將來情況未必如我們所想像般壞 其實在我一首作品《孽子回家》中,已表達了我作爲一個香港人,一個英籍華人對回歸中國祖國的感受。這作品乃是從家庭倫理角度出發,也即是說:「九七」令我有回家的感覺。可惜,這個家,並不適合我。 不錯,我們的確存有中國人血統,甚至部分中國傳統,但在文化、經濟、社會意識形態而言,香港始終不是中國。 假設將來我的作品遭受審査,言論自由被壓得不能再低,我會選擇以地下方式發表我的作品,譬如私底下派發、郵遞。甚至有可能的話,利用電子郵件。然而,我相信將來情況未必如我們所想像般壞。 林奕華(「非常林奕華」舞劇團創辦人) 我會選擇另外一些地方繼續從事創作 我對「九七」爲香港帶來的一切現象感到悲觀,不要說九七年七月一日後會怎樣,就是現在,就這幾年來,有太多太多香港人變得愈來愈妥協,愈來愈短視。即使文化藝術工作者,也變得愈來愈沒骨氣,甚至將文化水平拉低,比方說,連一些搞演出的人自身也視藝術作品如消費品般看待,我還可以說些甚麼? 不要說將來,即使以現時香港大部分觀衆的文化水平來說,坦白講有時候我也提不起勁來創作。再說,假若將來眞的因爲(政治)氣候問題而導致創作有所局限,我想我會選擇另外一些地方繼續從事創作。 曹誠淵(「城市當代舞蹈團」藝術總監) 我們可能需要耐心靜候,給她時間吧 若中國對演藝作品在「政治表態」方面是有所限制的話,那我就不會安排涉及這些題材的作品在內地演出,況且生活中題材多的是呀! 正如新加坡不容許演出中有裸露,我唯有爲舞蹈設計一些輕薄的衣服,又甚至根本不會安排需要裸露的作品在新加坡演出,道理一樣。 總括而言,首先是多年內地工作的經驗吿訴我,我在大陸見到的是一群專業和熱誠的舞蹈工作者,而非一個可怕的政權。其次,香港未必一定被動地受大陸「壓制」,可能香港本身有許多方面反過來可以影響大陸,令她變得更開放更開明,不過,

-

特別企畫 Feature

必須跨越的關口 是「大限」抑或「新生」

一九八四年中英簽署聯合聲明,協議香港於九七年「交回」中國。一個政治上的決定,就此影响一個文化的發展。這十幾年來的「過渡」,催化了香港藝術上一連串的轉型。「九七」不會是刹那巨變,「九七」是一個重要歷史關口。這一代藝術工作者,表達自己、詮釋時代,是無法逃避的責任。

-

特別企畫 Feature

「九七」把一切,都壓縮得很緊

曾於多年前受屛風表演班邀請來台演出的「進念.二十面體」是香港最具創造力的劇團之一。「進念」除了以舞台意象、爭議性話題在劇場內造成震撼之外,它對香港文化活動、生態的持續關心與投入,使得我們在談論香港文化圈如何看待/面對「九七」時,自然不能沒有「進念.二十面體」更不能不採訪進念的掌舵者──榮念曾。

-

特別企畫 Feature

一場政治與藝術的角力演出

文化藝術是一項長期的社會投資,需要政策制定者、行政官員、文化藝術工作者和民間對等合作,才能穩定出現。而如何面對「九七」所投下的變數?文化藝術工作者尤其要採取主動,才能改善長期以來香港本地政治與藝術之間的角力問題。

-

特別企畫 Feature

在陌生的城市繼續熟悉的藝術創作

九七不遠,留在香港爲的是藝術,離開香港爲的也是藝術。葉錦添、彭錦耀、馮念慈來到了台灣,尋找個人創作舞台的重建,眼中的台灣、心中的香港對他們而言,是經過了什麼樣的評比後而做的抉擇呢?

-

特別企畫 Feature

尋覓台灣的文化位置

五月,是台灣民主政治的新階段。當我們在此驚心地扳著手指替香港倒數「九七」的到來之時,腦中不免也思索著台灣未來的方向,尋找台灣的文化位置。

-

回想與回響 Echo

優劇場為我們上了一門什麼課?

創團八年多的優劇場,近期的表演風格由繁複進入簡約。去年九月份,他們到香港的演出引起了當地評論界大量的討論。在作者「解讀」這些評論之餘,同時也讓我們想到國內藝術界也許可以經由他們的反省來「反省」我們自己。

-

交流道

交流道九四香港藝壇十大事件

在本刊三個月來推出的「九四回顧」系列專題中,我們見到了過去一年台灣的文化、藝術工作者所呈現的創造活力,以及今年可能繼續發展的趨勢。同樣地,香港對岸的藝文工作者在面臨九七壓力下,展現出另一種活動面向與思考。

-

專欄 Columns

專欄 Columns尋根的當代華文戲劇

根是不是只能以土地作爲象徵?原鄕的意義可能由土地延伸到文化,由自身所延伸的理想,有時亦可與土地或文化同値。

-

專欄 Columns

專欄 Columns當代華文戲劇的交流年

大陸和港、台三地的當代戲劇,本來是各自爲政的,如今有了交流,在同一語言和文化背景下,今後的相互影響恐將是不可避免的趨勢。