在钟明德撰述的《舞道》,这本阐述所谓「刘氏舞道」的书里,将「气身心三合一」此一文学书写的修辞学语词,移植到对舞蹈技法的敍述中。然而即使在《黑潮》,刘绍炉仍然没有解决如何将「气」转化为一种表演?如何从形而上的认识论转化为形而下的实践论?

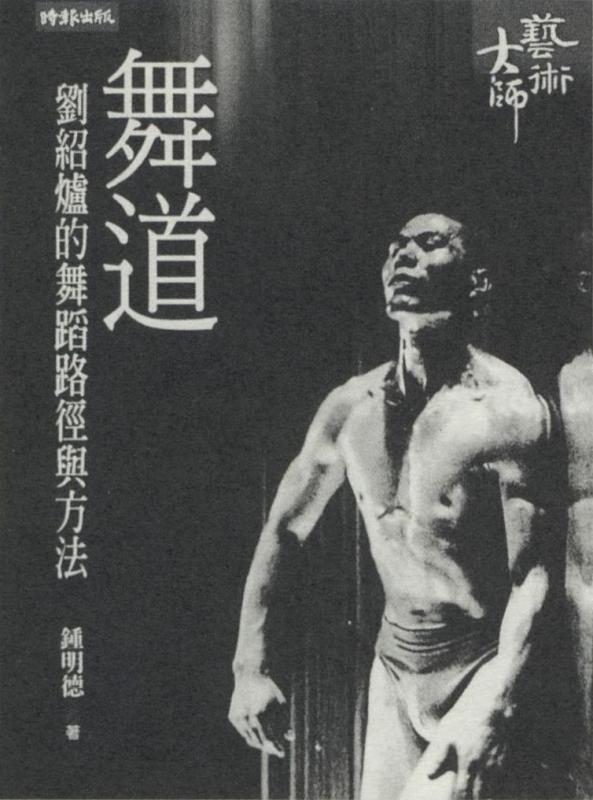

在钟明德撰述的《舞道》这本关于「刘绍炉的舞蹈路径与方法」的书中,所谓「刘氏舞道」的身体观虽被作者言之凿凿,然其话语的操作只是反复地在谈「气身心三合一」此一原本适用于文学书写的修辞学语词,而刘绍炉将之移植到对于舞蹈技法的敍述文类中,读来不免令人有过度玄妙之感。刘绍炉虽尽其可能予以实质上的诠释,其范畴仍无法破除「假说」的籓篱,因此,刘绍炉屡屡提到「身心合一」或「气身心三合一」等为他择定的创作原点,却在他的作品里一直无法较为呼应地被具体化。即使在他最新推出的作品《黑潮》(1999),刘绍炉仍然没有解决这个问题:也就是如何将「气」转化为一种表演?如何从形而上的认识论转化为形而下的实践论?

如何证实气身心舞蹈源自内在的动力?

若按照钟氏之诠释:「刘绍炉在节目单上所强调的『气身心』,在这种纯粹、无碍状态中,真正达到了物我合一的境界」(见《舞道》P.110)。不管这样的诠释是否仍然只是一种文学书写的敍述方法,要问的是:「力」的具体存在被这样抽象化了以后,精神可以永恒,身体/主体如何处置却完全不提,然而当主体不存在,精神的永恒性将依附于何处呢?到底我们看到的不是一个涅槃的肉体景象。

当意图要定义「力」与身体/主体存在的关系时,在「身、心、灵」舞蹈的创作者话语中,大都喜欢利用「内在身体」的概念生产出一些「假想」;也就是利用了舞蹈技法中原本重要的「外力」与「内力」的辩证关系,而过度强调其中「内力」这一部分,偏偏「内力」这一部分的说明又都是一些「假说」论。从美学的角度来看,「假说」也是一种想像的话语,必须假借具体的形象,按照一定的审美理想,通过对比、夸张等方法进行对理论建立的推论。而编舞家想像的对象既是身体,想像的工具必然为舞蹈语言,如同芭蕾、体操等都有自己的一套语汇(规定动作)与语法(动作组合的方式)。从以日本「能」剧建立起步行语言系统,发展到前卫舞蹈的「舞踏」,已成为一套完整的舞蹈语言,而从这套动作语言系统即可看出,慢动作对于身体运动而言,不是一种虚像的存在而是可以成为可操作的实体。

「身、心、灵」的编舞家以中国那一套「阴阳说」为已知的基础,在实践的过程中产生一些现象,然后将之演绎成为「身、心、灵」的理论。但是如何运用意识想像的内驱力流动所产生「内力」,来辩证「外力」所产生的形体塑造,才不至于走火入魔到「脱魂」(ecstasy)或「凭灵」(possession)的起乩状态,却是包含刘绍炉在内的「身、心、灵」编舞家们所不曾完成的。

刘绍炉所谓的「气、身、心合一」论只是一个哲学概念,而不是用于解剖学上的实质身体可以验证的;他以「气、身、心」想像建构的身体毋宁是指涉精神的意味,而做为「责任主体」的身体,在「精神=身体」的「无碍状态」中不在时,刘绍炉所强调身体的自由度,大槪只能说是一种幻象吧?

因婴儿油产生的「无碍」运动,其实是一种假象

不管在《移植》(1995)袭取中国武术套招之形式,或《黑潮》(1999)表现在「次地板」(钟明德语,意指「婴儿油所形成的薄膜」)上的「气、身、心三合一」的意境,刘绍炉都同样没有解决一个身体必须藉著对另一个身体的顶、挤、推、拉等助力才能产生所谓「无碍」运动的矛盾性。

而刘绍炉在《舞道》一书中谈到他对舞者的基本训练之一是:「躺在地上,分别以骨盘、脚、手、脊椎、躯干、腰及胸腔为动作起点来带动整个身体,重点在于用地板来按摩我们身体的各个部位。」(见《舞道》,P.118)

从这一段文字敍述中,身体的力似乎都被地板吸收为一种阻力,即使如此,身体之力与地板之力间的「力的相互作用」所造成的「流力」(effort),皆可视为一种能量的来源。在《黑潮》中,舞者的身体在婴儿油地板上滑动时,因「力的相互作用」而产生的流动感,却为「次地板」所抵消,而形成了钟氏所谓之「无碍状态」。所谓「无碍」,其实仅是肌肉扩张的物理性的力被知觉思考上的力取代。

婴儿油虽然让身体在「次地板」滑行,意图摆脱地心引力,但是他不得不也要藉著一个身体对另一个身体的顶、挤、推、拉等助力,给予「无碍」的破坏。因「次地板」的滑行所造成的自由度,一瞬间又要被顶、挤、推、拉等力抗压「归零」(与钟明德在《舞道》书中提及之「归零」含意相反,P.178)。

因此回头来看《黑潮》,就看出了钟明德的「假说」是一回事,刘绍炉的舞蹈技法又是另一回事。除非昏迷、熟睡、死亡时,否则所谓「无碍」应是来自力的平衡,而不是来自婴儿油。相对于西方芭蕾,其运动能量则是来自对力的平衡破坏,而产生更强烈的生命力爆发;这原是康德哲学对这种爆发力乃呈现了精神上的崇高感的肯定。

身体在地板上的自由度不过是一种幻象而已,更何况身体受制于「次地板」与地心引力之间的张力,运动时的动与静/快与慢,不但无法呈现因力的平衡被破坏而反映出生命力从暂时阻碍到爆发的崇高感,反而呈现出如行走在动时的一种小心翼翼,却令观者时刻担心「次地板」上直立的身体随时有倾倒之虞。即使倒下去吧,身体在地上往前滑动,一点也让人看不到在水中的优游自在,反而像搁浅在滩上的鱼,奋力往前游。

因慢动作的拘谨而产生的断裂

西方芭蕾利用髋关节外翻的行走,以身体垂直的平衡感来解决地心引力的问题。而东方传统舞蹈却选择腹式呼吸的提升及沈落,创造出身体运动时快与慢的精神属性去融化地心引力的阻力。因此即使身体在静/缓的状态下,不过是神经中枢在调整全身骨骼及肌肉对抗重力而产生的平衡感,因而慢动作不是消极化的松弛,而是力的平衡。日本禅学大师铃木大拙说过:「当自我在动,你若企图抓住它,它就会立于一种不动的状态,当它不动,你若企图抓住它,它就会转而为动。」大师的话提示了搞「身、心、灵」舞蹈的人要把慢动作视为是一种动的潜伏,即使身体在静/缓的状态下,总有一部分骨骼及肌肉处于一种收缩、拉紧的用力状态。

婴儿油上小心翼翼的动作,虽然维持了暂时的平衡状态,但刘绍炉似乎没有发现到时间/速度却被拘谨的动作切得断断续续,因而做为意味著一种时间、速度,甚至是一种感情的「力」,在《黑潮》这支舞作中,已变成一片虚无化,慢动作在这里只是为了维持危颤颤的平衡。这种静态并不是一种由精神属性反映的情状,却是一个弗洛姆说的「脑化作用」(cerebration)而已,意思是说,我以为我感受到了,实际上只是在想那感受,我整个人的眼、手、心、腹却什么也没抓到。

无论动或静,都是一种载有生命状态信息的符号,若是能够通过解读而理解这些讯息,就可以理解运动的意义。就像呼吸虽是构成舞蹈内在韵律的重要因素,但原本自然的呼吸若没有经过为配合表现而做的调整的话,身体仍然只是一个存在于现实间的相貌,而无法转化为指涉的符号。《黑潮》中的慢动作因为时间的刻度被抹拭掉,原本因时间拉长而造成身体意识持续发展出来的悠远感,却反转为如在黑暗的时间迷宫中绕不出去。

「气身心三合一」强调身体的自由度,反映了市民文化重新反思物、心,进而到医疗的身体观,对于自我具有一定程度的净化作用,「法轮功」风靡于华人社会即为一例;然而《黑潮》中舞者以「伪皮肤」(指舞者的半裸穿著)在以婴儿油所形成的隔膜在塑胶地板上滑动时,却意味著对裸体羞耻感的保护膜与隔膜之间造成的一种虚构关系。「伪皮肤」与「气身心」的动作齐舞,似乎讽刺著肉体/皮肤即使在「次地板」上游动,身体仍然不是我的身体,身体仍然是社会的身体,那又何必把婴儿油视为是「物我合一」的圣物呢?

文字|王墨林 表演评论者