萧东意主演场次

2025/4/11 19:30

2025/4/12~13 14:30

林子恒主演场次

2025/4/18 19:30

2025/4/19~20 14:30

台北表演艺术中心 蓝盒子

2025/4/29~5/3 19:30

2025/5/3~4 14:30

台北 国家两厅院实验剧场

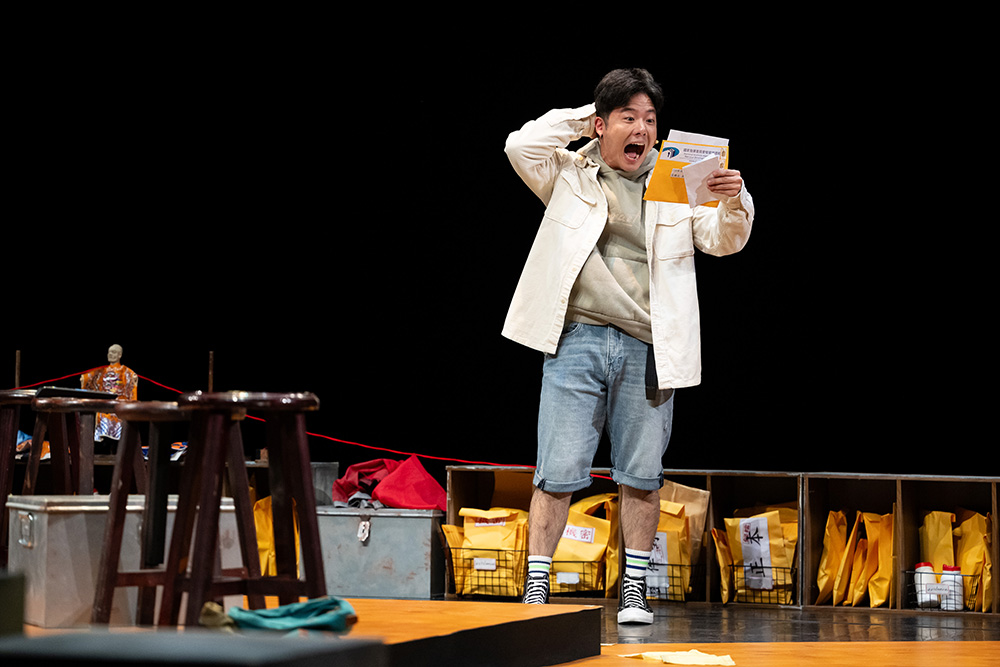

在剧场看见林子恒,多半时间他都不全然是「林子恒」。

他是《春眠》里的丈夫林正阳,在面临妻子失智与关系断裂的痛苦中,终能得到救赎;他是《父亲母亲》里的父亲米粉,同时也是出柜跨女的Diva;他还是《灰男孩》里的所有角色,以一人之力撑起全剧演出。

即使下了舞台,在演员之外,他依旧有多重身分,是老师、伴侣、儿子,也是自己。或许并不是因为他是剧场男神所以善于百变,而是每个变化的面向与个性,才构成林子恒。

林子恒

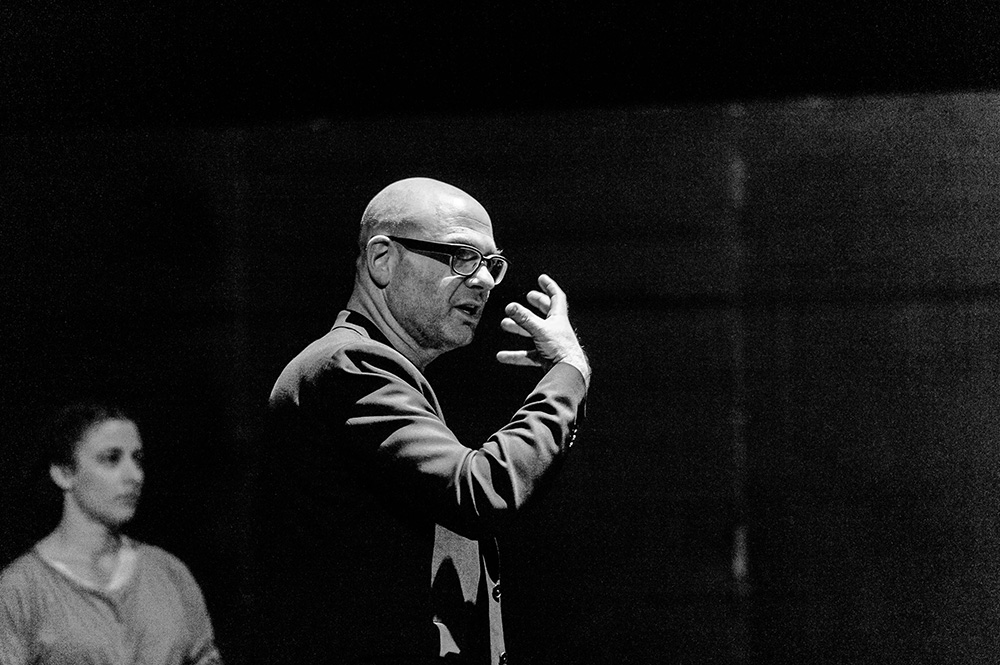

英国艾赛特大学舞台实践艺术硕士,国立台湾大学戏剧学系毕业。以演员及表演教师身分于台湾剧场艺术深耕多年。其表演风格深受菲利普.萨睿立教授(Phillip B. Zarrilli)所倡之身心合一表演方法影响,同时结合希腊阿提斯剧院的The Return of Dionysus训练系统。近年演出作品有四把椅子剧团《太阳》、《春眠》,同党剧团《父亲母亲》、《灰男孩》,国家两厅院《叶玛》、《酒神的女信徒》等。