聚思制造端《白兔红兔》

2025/3/15 14:30 台北 牯岭街小剧场

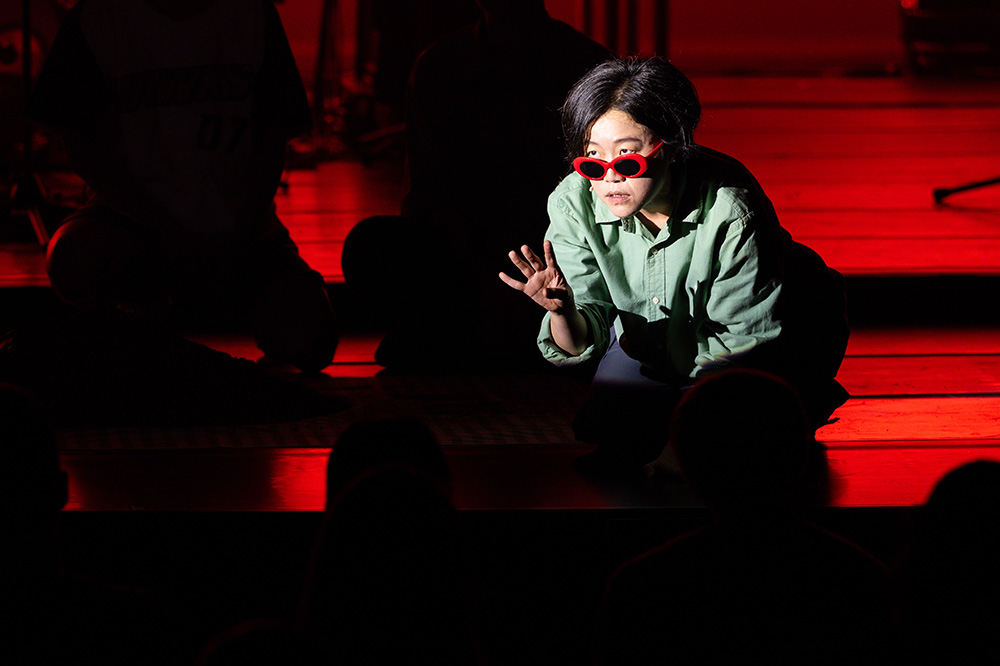

走进剧场,空旷的舞台上只有简单的吧台桌和A梯,似乎就是个平常的小剧场演出,但,观众席中弥漫著不太一样的氛围,仿佛对接下来一段时间有所期待——不是针对戏剧主角,而是对将要出场的表演者。

因为拒服兵役而被限制出境的伊朗剧作家Nassim Soleimanpour写于2010年,充满实验性的剧作《白兔红兔》,是他为突破禁锢、体现自由的尝试。这个作品从2011年爱丁堡艺穗节首演之后,就广受欧美剧场界欢迎,吸引了不计其数的知名影视和剧场演员,轮番上台面对未知的挑战——打开第一次面对的文本,依据剧作家的文字,和现场观众一起行动,完成文本的呈现,或「演出」。聚思制造端从2023年开始,连续3年的制作,从两位剧场演员,扩大到12位跨领域的表演者的演出规模,将于今(2025)年告一段落。

当表演者进场,从工作人员手中接过密封的文本,打开封套取出文本,开始念出剧作家的文字以后,我们就一起被带进了一个充满隐喻的世界:无法预知的文本,像是剧作家处境未卜的写照;观众被要求报数,让我们想到这部作品的创作缘起;吧台桌上的两杯清水和一瓶毒液,喻示极权体制中的抉择难题;表演者和观众一起呈现的马戏团场景,对应剧场以外的混乱世局;白兔与红兔的实验,则是集体主义与个人自由的辩证。剧作家透过这些隐喻,向伊朗以外地国家地区的表演者与观看者提问:在你们身处的社会中,艺术是如何被对待的?自由的条件又是什么?个人能够拥有哪些权力?