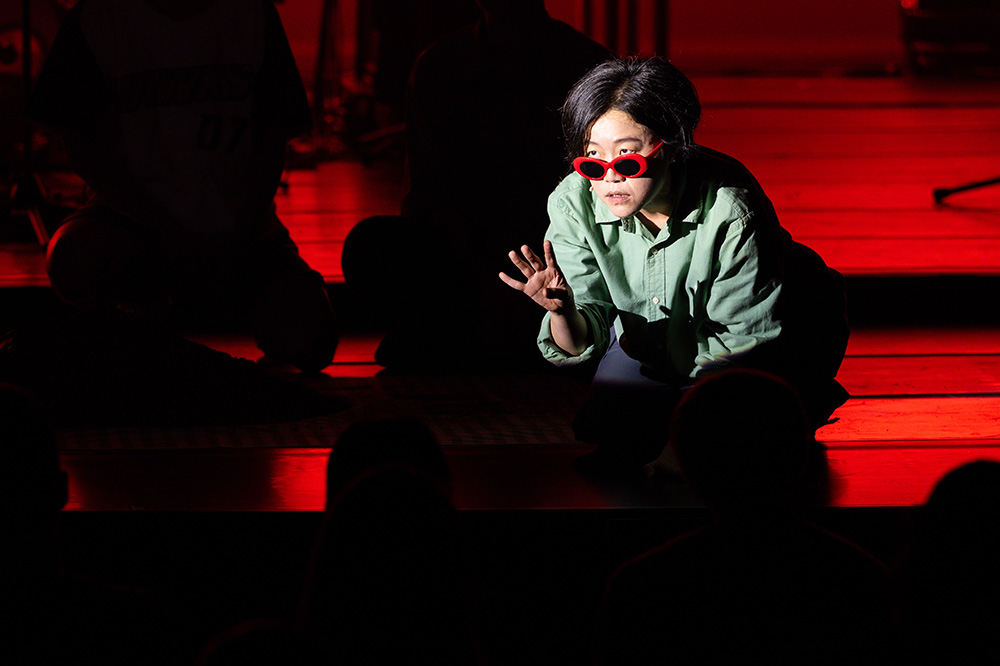

阮剧团《小雪》

2025/8/10日 14:30

台北 空总剧场

位在旧空军总司令部内的「空总剧场」,因其空间的历史特殊性,自然会引人心生政治性的联想,阮剧团选择空总剧场作为「大型剧场行动计划——《噪音风暴》」的发生地点,以曾被政治威权贬为噪音的「台语」,扰动空间中停滞已久的气流、引发风暴的意图,不难理解。只是,旧称中正堂的空总剧场,除了挑高方正的空间格局之外,其实已经没有什么可以让人感受到旧时代氛围的元素,更甭论召唤出威权统治的幽灵。在这个曾是军事重地的空间里,历史的沉积,都已经被当代城市文化美学清理乾净,连带地也将过往的记忆,从城市人们的集体心灵中抹除。

因此,《噪音风暴》主题与空间选择的批判性,看似不言自明,但如果深究,其实更像是理所当然的惯性思考,能否达到剧团宣称「扰动语言、生活与剧场的关系」的目标,还是要看个别作品的创作者对素材、语言、形式、空间的处理,是否能以共同的剧场经验,挖掘历史的沉积,揭露曾被掩盖的声音,唤起我们对过往的记忆,进而刺激我们对现实的省思。